- 2019-03-20

- 土木施工単価

1. はじめに

東京都では,港湾機能と都市機能が有機的に統合した「世界に誇る都市型総合港湾・東京港」の創造を目指し,第8次改訂港湾計画(平成26年策定)に基づく港湾施設の整備に取り組んでいます。

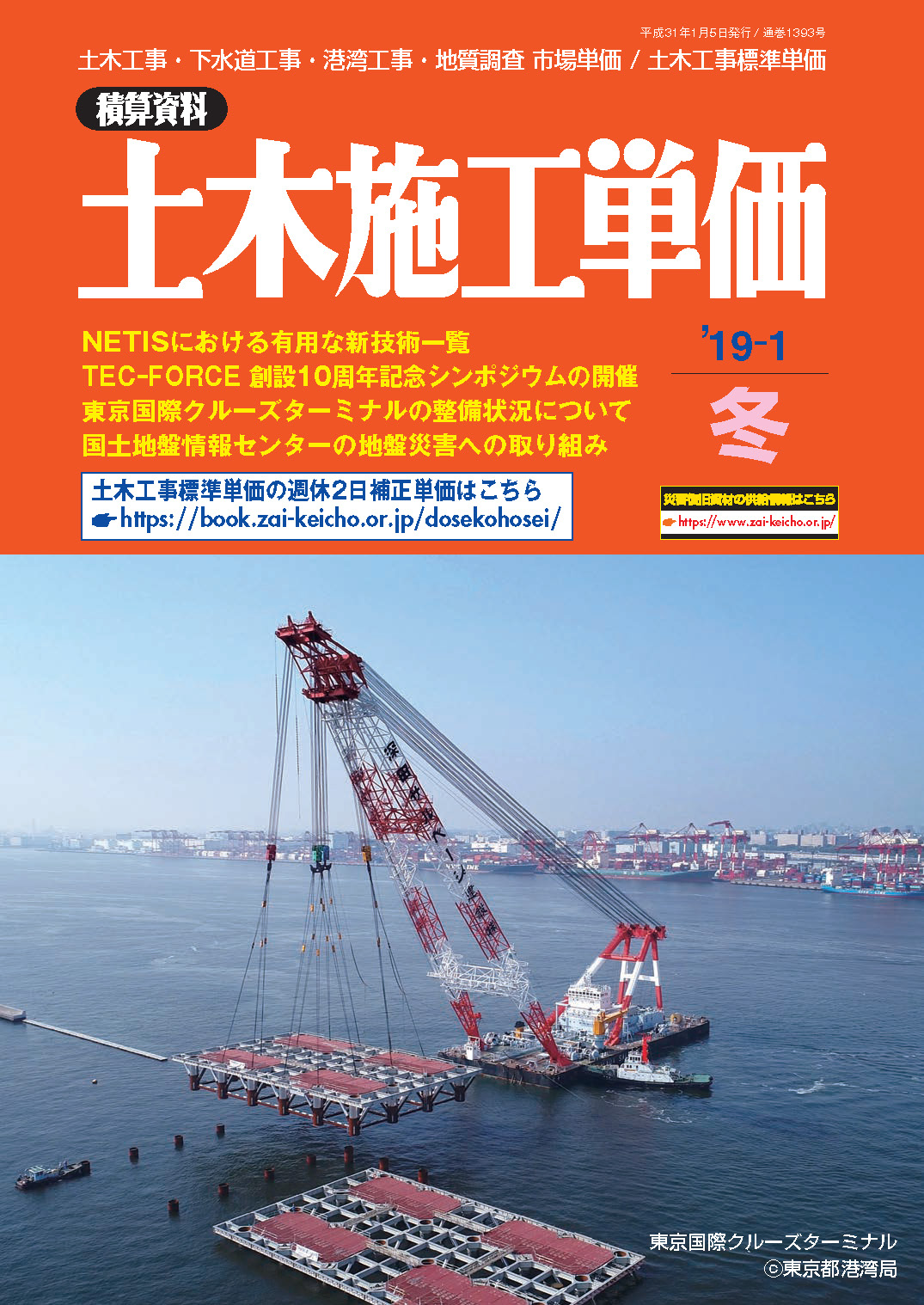

本稿では,臨海副都心地域で進めている東京国際クルーズターミナルの整備概要について報告します。

2. クルーズ市場の動向

近年,世界のクルーズ市場は,客船の大型化とクルーズの大衆化により急成長しており,世界のクルーズ人口は2,000万人を超え,10年前の2倍程度に増加しています。

特にアジアではクルーズ人口の急増が見込まれており,我が国でも,2017年の訪日クルーズ旅客数は前年比27.0%増の252.9 万人,我が国港湾への寄港回数は前年比37.0%増の2,764回となり,過去最高となっています(国土交通省資料)。また,政府は,2020年の訪日クルーズ旅客数の目標値を100万人から500万人に引き上げるなど,さらなる増加が見込まれています。

3. 東京港におけるクルーズ客船への対応

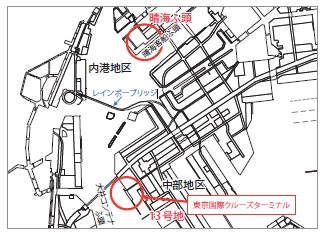

現在,東京港では,晴海客船ふ頭でクルーズ客船を受け入れていますが,同ふ頭はレインボーブリッジの内側に位置しているため,利用できるのは桁下(海面より52m)を通過できるおおむね7万総トン級までのクルーズ客船に限られてしまいます。

一方で,近年,クルーズ客船は大型化が進み,我が国港湾への10万総トン以上のクルーズ客船の寄港回数は,2010年の10回から2016年には532回と約50倍以上に急増しています(国土交通省資料)。東京港では2013年以降,レインボーブリッジを通過できない大型クルーズ客船を大井水産物ふ頭で受け入れているものの,土日・祝日に限った臨時的な対応となっております。

このため,レインボーブリッジ外側の臨海副都心地域に,世界最大級のクルーズ客船が利用できるよう,東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」)開催までに,新たな客船ふ頭である「東京国際クルーズターミナル」を整備することとしました(図-1参照)。

4. 東京国際クルーズターミナルの整備概要

整備概要を以下に示します。

A. 岸壁 延長 430m

水深-11.5m

B. ターミナル基礎 延長 252m

C. 連絡通路(車道) 延長 347m

D. 連絡通路(歩道) 延長 55m

E. ターミナルビル 鉄骨造4階建て

延床面積 約19,100㎡

F. ボーディングブリッジ 2基

(A~Fの記号は図-2の記号と一致)

整備は大きく以下の4つの工事に分けられます。ターミナルビル建設工事,その下部工であるターミナル基礎建設工事,ターミナルビルへのアクセス通路となる連絡通路建設工事,そしてクルーズ客船が接岸する岸壁の建設工事です。

その他にも,南極観測船「宗谷」の移設工事や,水深確保のための浚渫(しゅんせつ)工事,防波堤の建設工事など多岐にわたります。

これらの整備を2015年から2020年6月までの約5カ年という短い工期で施工を行っています。

また,上記工事を同時期に行う必要があることに加え,前面水域対岸に大井コンテナふ頭,背面には海上保安部の緊急船舶等などが利用する小型船だまりが位置していることから,工事の影響を最小限にする必要があるなど,本プロジェクトは作業水域に関しても制約の多い条件下にあり,高度な技術等を用いて整備を進めています。

4-1.既設構造物等の撤去・移設工事

連絡通路建設に先立ち,2016年に南極観測船「宗谷」を対岸へ移設する工事を行いました。「宗谷」の曳航(えいこう)時の状況を写真-1に示します。

4-2.連絡通路(車道・歩道)建設工事

ターミナルビルとのアクセスのため,都道と接続する車道,および近接する公園と接続する歩道を建設する工事です。連絡通路は,鋼管杭による受梁部とPC桁による上部工で構成されています

(写真-2参照)。

連絡通路車道部では,今年度に地覆コンクリート等が完了し(写真-3参照),連絡通路歩道部では,現在,受梁コンクリートの施工を行っています。

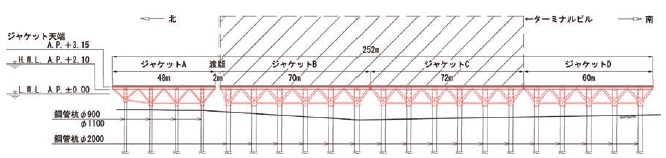

4-3.ターミナル基礎

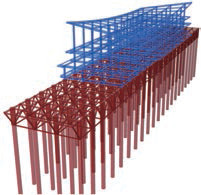

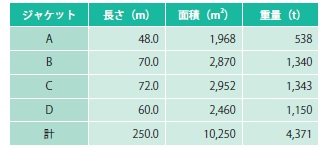

ターミナル基礎は,鋼管杭84本(南北方向に21本×4本),鋼製のジャケット4基(表-1参照)からなる全長252m,幅41mの桟橋構造であり,新築のターミナルビルは,図-3に示すようにジャケットB,C上に建設され,ターミナル基礎と一体構造となる計画です。鋼管杭はターミナルビルの建築柱と一体化構造とし,4階建てのビルの荷重を支えるため,大口径鋼管杭(直径2,000mm)を採用しています。

【表-1 ジャケット諸元一覧表】

・幅,高さは一律41.0 m,8.65 m

・参考:総面積10,250㎡は,

テニスコート(約260m2)の約40 倍

サッカーグラウンド(約7,900㎡)の約1.3倍

現行の港湾技術基準では,直径1,500mmを超える大口径鋼管杭の施工事例が少なく,支持力性能が明らかになっていないため,現地において①杭の打ち止め管理式の算定,②支持層根入れ長の確認を目的とする載荷試験(衝撃載荷試験および急速載荷試験)を行いました(写真-4参照)。

鋼管杭打設は,1,600t吊旋回式起重機船を使用してバイブロハンマによる1次打設,油圧ハンマ(最大打撃エネルギー280kNm)による2次打設を行いました(写真-5参照)。油圧ハンマには吸遮音材を,ヤットコ内には反響防止材を設置して周囲への騒音低減対策を行いました。

鋼管杭はジャケット据付前の先行杭(ジャケットB,Cで8本/基)と後行杭(ジャケットB,Cで16本/基)に分けて打設を行いました。

ジャケットは3,000t吊固定式起重機船で据付を行い(写真-6参照),現在,ジャケットの上部コンクリートの施工を行っています。

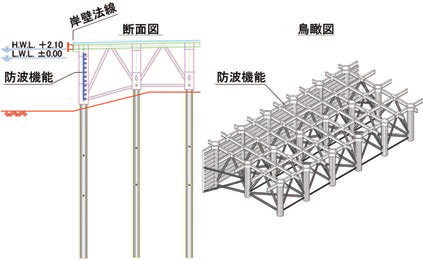

4-4.岸壁

世界最大級の客船に対応した延長430m,幅30mの岸壁を建設する工事であり,背後の小型船だまりの静穏度を確保するため,防波機能をもたせた特殊な桟橋式岸壁を採用しています。岸壁の構造図を図-4に示します。

現在,鋼管杭打設およびジャケット据付工事を進めているところです。

4-5.ターミナルビル

客船ターミナルビルは,一般的な陸上の敷地ではなく,海上に土木構造物(桟橋形式の人工地盤)を構築し,その上に建設するものです(図-2,図-3,図-5参照)。

設計においては,構造検討手法が異なる両者の整合を図り,施工上も問題のないようにするため,主に2つの特徴的な方法を用いています。

第一に,特殊な振動特性を評価する解析手法です。支持地盤等に直接建設される一般の建築物と異なり,地震時の挙動は下部の土木構造物と一体の振動性状によって決まるため,土木設計用の地震波も包含した8つの地震波を用いて土木・建築一体振動モデルによる時刻歴応答解析を行い,振動性状を評価して国土交通大臣の認定を取得する手法をとっています。

第二に,難解な接合部工法の検討です。下部の土木鋼管杭と上部の建築鋼管柱の接合部は,鉛直力,地震時水平力のスムーズな伝達が行われることに加え,建築工事に比べて大きな土木構造物側の施工誤差の吸収が可能なものとする必要があります。そこで,土木構造物の鋼管杭内部に軸力を受けるリング状のプレートを設置し,その中に建築柱を差し込み,鉛直・水平方向の位置を調整した上でコンクリートを充填するという工法を採用することで,力のスムーズな伝達と施工誤差の吸収を両立しています。

現在,ターミナルビルは2020年6月完成を目指し,鉄骨構造部材等の工場製作を行っているところです。

5. おわりに

東京港は,羽田空港や東京駅など,交通の拠点に近接し,交通アクセスが充実しています。また,都心に近く,銀座,浅草,東京スカイツリーなど,都内の観光やショッピングに便利であるばかりでなく,都外の観光地にも日帰りが可能です。さらに,臨海部には東京2020大会会場も位置し,世界中からの集客が期待されています。

東京都ではこうした強みを背景とし,乗船客のみならず,多くの人々が集いにぎわう拠点として,新たな客船ふ頭である東京国際クルーズターミナルの整備を進めていきます。

【出典】

土木施工単価2019冬号

最終更新日:2019-02-25

同じカテゴリの新着記事

- 2023-05-16

- 土木施工単価

- 2023-05-08

- 土木施工単価

- 2023-05-01

- 土木施工単価

- 2023-03-06

- 土木施工単価

- 2023-03-02

- 土木施工単価

- 2023-02-27

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-23

- 土木施工単価

- 2023-01-23

- 土木施工単価