建設業における労働災害を防ぐため、全国の工事現場では多くの工夫が進められていますが、近年では災害級の暴風雨による足場の倒壊や資材の飛散、外部への粉じん飛散等の二次災害への対策も含めた安全性確保が強く求められております。また、工事現場における仮設足場や保安用品は、従来の事故防止・安全対策のみならず、景観対策、防音対策、作業現場の暑さ対策、作業の効率化など多くの役割を担っており、日々進化していま...

国土交通省は、工事現場での「快適トイレ」設置を原則化するとともに、災害時他でのトイレ環境の整備を目的に「マンホールトイレ」の普及を進めています。 本特集では「快適トイレ」「マンホールトイレ」「周辺備品」の一層の普及に向けて、優良な製品をご紹介いたします。 【積算資料公表価格版 2025年12月号連動企画 特別寄稿】 ・建設現場からはじまるトイレ品質向上~社会へ横展開し、災害時に命を守る仕組...

わが国では欧米に比べて建築物の寿命が短いと言われています。建築物の維持保全と長寿命化のための取組みが進んでいますが、それでも、都市部では依然としてスクラップアンドビルドが続いています。 新築・リニューアルを問わず、品質が高く、耐震性・浸水対策・居住性などの基本性能に優れていること、メンテナンスがしやすく、環境との調和や社会の変化に適応しやすいことなど、使用者や居住者に長く愛される「いい建築」...

都市再開発の現場では、既存構造物のとりこわし・解体施工を、いかに周辺環境に配慮しながら円滑、安全に進められるかが大きな課題となります。多様化する施工ニーズを反映して、従来の圧砕などによる方法に加え、冷却水を使わずにコンクリートを切断する乾式工法、小口径・少薬量で小規模の解体に適した火薬工法、水蒸気圧などで破砕する非火薬系工法、規制の大きい密集市街地での施工に適した低騒音・低振動建設機械・装置...

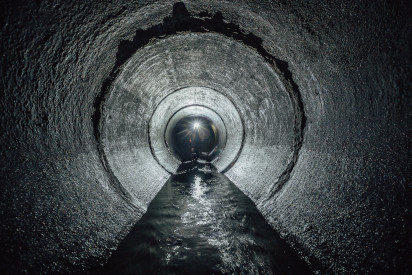

一口にトンネルと言っても、鉄道や道路、電力、上下水道、地下河川、共同溝など、その用途はさまざまです。これらのトンネルは、長年にわたり日本のインフラを支えてきました。 近年では、都市の再開発や防災・減災対策、老朽化施設の更新などを背景に、トンネルの維持管理・更新の需要も高まっています。 工事の現場では、地質や立地条件に応じてNATM、TBM、シールド、開削などの工法が使い分けられ、それぞれ...

近年、異常気象による豪雨や地震により、地盤に関連する事故が日本各地で発生しています。2016年11月に起きた博多駅前道路陥没事故や2020年10月東京外かく環状道路の地下トンネルルート上の市道陥没事故など、いずれも、地質・地盤の不確実性に対する理解不足や十分な準備・対応ができていなかったことが原因のひとつと言えます。さらに、能登半島地震では、揺れを増幅しやすい軟弱地盤に建つビルで杭基礎が損傷...

橋梁は日本の経済のみならず、国民生活の豊かさや安全・安心を支える重要な社会インフラです。万が一、橋梁の損傷・崩落が発生すれば人命はもちろん、社会経済への影響は計り知れず、日頃から橋梁の適切な維持管理と安全の確保が求められています。 国土交通省では、2019年3月に「橋梁定期点検要領」を策定し、定期点検を「供用開始後2年以内に初回を行い、2回目以降は、5年に1回の頻度で行うことを基本」としてお...

近年頻発した自然災害では、ため池や水路をはじめとした農業施設に多大な被害がもたらされました。政府はこれらへの対策として、農業施設の耐震化や、洪水被害の防止対策事業を推進する方針を掲げています。また防災の観点から老朽化した利水施設のストックマネジメントも喫緊の課題となっており、農業土木にも多様な対応が求められる時代となりました。 こうした背景から、一般社団法人農業農村整備情報総合センター(AR...

公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな街をつくる上で欠かせないものです。また一方では、災害時における防災機能を有し被災後には復旧・復興の拠点としての役割も期待され、国民生活には大変重要な場所となっております。さらに、近年の地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全など、公園・緑化の役割は、より一層重要なテーマにもなっておりま...

昨今の環境問題は地球規模となっており、日本においてもカーボンニュートラルへの取組みが促進されています。建設業でも、資材調達、施工、解体といった建設プロセスの中で、多くのCO2が排出されています。持続可能な社会に向けて、建設業界における脱炭素化、環境負荷削減は急務となっています。脱炭素化を進めるため、一部直轄工事、または公共工事において「カーボンニュートラル対応試行工事」が導入が始まっています...

建設現場での多くの作業は日中に屋外で行われるため、夏場は気温が高く湿度も高い環境となります。また、建設現場で着用する作業服は、安全面などから厚く丈夫な生地を使用していることも多く、汗の蒸散が妨げられ体温が上昇しやすくなります。建設業は全職種の中で最も熱中症発生のリスクの高い職場環境となっています。 こうした状況の中、公共工事においては、土木工事標準基準書を実態に合わせて改訂されており、発注...

積雪寒冷地における社会資本整備に貢献する資機材・工法のメーカー公表価格を掲載した、他に類を見ない特集企画として35年以上にわたってご好評をいただいている人気企画です。 ここ数年来、豪風雪により多くの道路で立ち往生や通行止め、鉄道のダイヤ乱れや空路の運行休止が発生しており、その経済的損失は計り知れません。交通網全体が麻痺するだけでなく、時には寸断による孤立状態に陥る場合もあり、雪寒・雪氷対策は...

国土交通省が取り組んでいる「i-Construction 2.0」では、デジタル技術を最大限活用し、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、今よりも少ない人数で、安全に、できる限り屋内など快適な環境で働く生産性の高い建設現場を実現することを目指しています。具体的には2040年度までに、建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍以上に向上することで、建設現...

近年、集中豪雨や台風などによる土砂災害が頻発しています。また、都市部の住宅地に近接する急傾斜地でも斜面の一部が崩落するなど、重大な事故も発生しています。土砂災害の発生を未然に防ぎ、地域住民や社会インフラを守る安全・安心の確保に向けた取組みは、国土交通省や地方自治体の喫緊の課題である一方、限られた予算の中で効果的な斜面防災対策を施すことが強く求められています。本特集では、斜面防災に有用な資機材...

近年、日本各地では記録的な集中豪雨が頻発し、土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫などの被害が発生しております。昨年には、元旦に発生した能登半島地震により大被害を受けた被災地が、復旧・復興の途上にあった9月に大雨による水害・土砂災害に見舞われるという事態も発生しました。これら気候変動によるさらなる降水量の増大が今後も予想される現状では、日本国中どこで災害が起こっても不思議ではありません。政府...

わが国では、地球温暖化対策としてパリ協定に定める目標を踏まえ、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素社会実現のために再生可能エネルギーの導入が求められております。地中熱は、再生可能エネルギー熱の中でも「太陽光や風力と異なり天候や地域に左右されない安定性」「空気熱利用と異なり大気中へ排熱を出さない」「省エネルギーでCO2の排出量を削減できる」などのメリットを有し、地球温暖化対策や...

ここ数年、通学路や生活道路においてブロック塀の倒壊や車両暴走による交通事故が頻発しております。背景には、社会の変化に対応できてない古いインフラをいかに更新・管理保全していくかという基本的な問題の他、予算等の関係もあり、進捗が遅いのが実態です。 インフラの維持管理は、橋梁やトンネルだけでなく、日常生活に密接に関係する通学路や生活道路での安全・安心の確保を目指した取り組みが不可欠です。本特集では...

東日本高速道路、中日本高速道路 、西日本高速道路の「NEXCO3社」では、高速道路ネットワークを将来にわたって持続可能で的確な維持管理・更新を行うため、橋梁をはじめとした高速道路資産の長期保全のあり方について検討を行い、3社合同の「高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討委員会」を設立し、大規模更新・修繕事業を実施しています。また、首都高速道路株式会社では、スマートインフラ管理...

近年、自然地盤や人工地盤に加えて、気候変動に伴う地盤災害が増加しています。地盤災害の原因は斜面崩壊や液状化、大規模造成地・盛土、地震・気候変動といったさまざまな要因があり、今後も増加傾向にあると予想されます。地盤に対し頻発する自然災害のさまざまなリスクに対応するため、本特集では杭基礎工法・地中連続壁工法・場所打ち杭工などの基礎地盤技術の普及を目的として、工法・資材を紹介いたします。 【積算資...

近年、気候変動の影響から風水害などの自然災害はより激甚化・頻発化の様相を呈しており、南海トラフを震源域とする巨大地震や首都直下地震とその影響による津波被害をはじめ、火山噴火による噴石や火山灰など、いつ発生してもおかしくない各種災害への対策が喫緊の課題となっています。このため、災害に強いまちづくりや備蓄品をはじめとした帰宅困難者対策や避難所資機材の備え、災害時の情報発信など、政府・自治体・企業...

建設業界における基盤的な存在である軽仮設材。その最新の保有量に関する「第16回 軽仮設材の保有量に関する実態調査報告」が発表されました。今回の調査報告では、令和4年度の前回調査で減少した保有量が再び増加に転じ、過去最高水準を更新したことが明らかに。半導体工場の建設や都市再開発といった大型工事が影響していると考えられます。本調査データは30年以上の蓄積があり、建設需要の変化やDX推進の実態も取...

高度経済成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾などの社会インフラは、整備後30年から50年が経過し、老朽化が急速に進んでいます。今後20年間で建設後50年を超えるインフラの占める割合は加速度的に高くなる見込みであり、土木インフラの老朽化対策は喫緊の課題です。 本特集では、効率的な点検・補修工法の開発、ICTを駆使した手法の導入など土木インフラの維持管理に直結した技術と製品...

コンクリートは今や現代社会にはなくてはならない材料であり、建物から港、ダム、橋梁、道路など、ありとあらゆるインフラに使用されています。とりわけ山岳の多い国土特性から、日本の交通網はコンクリートを使う代表的なインフラであるトンネルによって支えられています。わが国は世界に誇る長大トンネルや海底トンネルを数多く持ち、技術水準も世界有数である一方、高度経済成長期以降に整備が進んだトンネルは、現在、イ...

下水道管の耐用年数が50年といわれる中、国内では敷設後50年を経過する下水道管の割合が増加しております。特に東名阪の3大都市圏では下水道管の約4割が管齢50年を超え、管路の更新は喫緊の課題となっています。また地方公共団体では、下水道施設関連の技術者が慢性的に不足しており、限られた人員で効率的に老朽化対策を講じることが強く求められております。こうした中、2024年4月に上水道の整備・管理の業務...