広島工業大学の建築系学科は、工学部につくられた建築学科に始まり、同学部で発展した建設工学科と、環境学部の環境デザイン学科に派生している。われわれが所属する建築デザイン学科は、建築系学科創設50年の節目に、約20年間続いた環境デザイン学科の改編に伴いスタートした新しい学科である。前身である環境デザイン学科では、広島を代表する建築家・村上徹が中心となり、現在の設計教育の土台を築いた。建築デザイン学科は、この設計教育を母体とし、より幅広いものづくりを視野に入れたカリキュラムが特徴である。

カリキュラムの新たな柱

建築デザイン学科では、「建築」を軸とし、「インテリア・木工」と「デジタルデザイン」を新たな柱として加えた。これら2つの柱を加えた理由は、現在の建築教育において、木材などのリアルな材料に触れるものつくりが少なくなっていること、また日本の建築教育におけるデジタル技術の導入が、海外と比べ著しく遅れていることが挙げられる。今後建築業界にロボットやAIなどが浸透していく段階においては、伝統的な技術を含めた既存のやり方と、最先端の技術の両方を理解し、それぞれの良さを尊重させながら、うまく組み合わせていく人材が重要になってくる。新カリキュラムでは、そのような建築の未来像を見据えた内容といえる。

全ては手から始まる

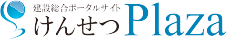

「インテリア・木工」ではこれまでの伝統的なものつくりを学ぶために、本格的な木工機械を取りそろえた「木工房」を整備し、そこで1年生の最初の設計演習として『デザインワークショップ』をスタートする。この授業の初回は、入学直後の1年生を対象とした新入生オリエンテーションにて実施する。同オリエンテーションでは、広島県木材組合連合会や広島の家具メーカー協力の下、午前中に広島近郊の山林に行き、間伐材の伐採を体験する。午後は製材所を訪れて丸太が製材に変わる過程を、夕方には家具工場で製材が木製家具になる過程を学び、日ごろ何気なく使っている椅子や机などが、山林からどのようなプロセスを経てわれわれの手に届いているのかを体験する。そこから3カ月かけて、木製ベンチのデザイン・設計、ならびに制作を行う内容となっている。

この授業は専任教員が全員で担当しており、各教員が5人1組のグループを2つずつ受け持つ。意匠だけでなく、構造や環境、生産や木材加工を専門とする教員が一堂に会して学生を指導することで、形態や座り心地だけでなく、耐久性や生産性といったさまざまな視点からデザインを検討することを目指している。またこのベンチつくりには1脚当たりの予算と工期を設定しており、学生は、木材の使い方や、加工の方法、さらには木取図の作成を通しての積算など、建築の設計においても最低限必要な意識を植え付ける。

世界との溝を埋めるデジタルデザイン教育

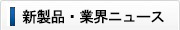

本学科のデジタルデザイン教育は、『コンピュテーショナルデザイン(1年後期)』『デジタルファブリケーション(2年前期)』『BIM実習(2年後期)』の、「デジタルファブリケーションラボ」にて実施する3つの授業が中心となっている。日本の建築教育においては、まだまだデジタルvsアナログの議論が収束しそうにないが、そんな間にも海外の大学との差が大きくなりつつある。また、建築業界はBIMへのシフトが加速しており、絶対的な人材の不足が大きな課題になっている。今後の変化に対応すべく、建築を学ぶ学生はデジタルとアナログを横断するコンピュテーショナルな思考を養い、つくりながら考える力を身に付ける必要がある。そのような力を伸ばすために『コンピュテーショナルデザイン』では、国際的なデファクトスタンダードの3DCADとなりつつあるRhinocerosを使い、3 次元で考え、3 次元でデザインする基礎スキルを身に付けるとともに、Grasshopperを使ったパラメトリックモデリングでプログラミングを通したモデリングを学ぶ。その後、『デジタルファブリケーション』では、レーザーカッターやNC加工機といったデジタル加工機を使い、3DCAD上に作られたモデルを模型やモックアップに具現化するスキルを学ぶ。これらデジタル加工機を使ったプロトタイピングを繰り返すことで、コンピューターの中では見えてこない問題を見つけ出すと同時に、材料の特性に触れながら構造的な検討や実際の組み立て方などを考える。そういったデジタルデザインの土台の上にBIMやプログラミングを武器に、日本国内に限らず、世界に飛び出していける技術者を育てる設計教育を目指している。

多角的な視点から建築デザインにトライする

また3年生後期の授業に『デザインスタジオ』がある。これは3年前期の研究室配属以降、研究室ごとに専門的な学びを深めている3年生最後の設計演習である。『デザインスタジオ』では、各教員の専門領域を活動対象にすることで、建築デザイン学科の幅の広さを象徴する授業を目指している。

この『デザインスタジオ』では、3年間継続される「共通テーマ」に沿い、各ゼミで「ゼミテーマ」を設定して課題に取り組む。ちなみに2018~2021年の共通テーマは「TRANSITION(移行、変遷、変わり目)」である。われわれの生活自体が大きく変化する時代である今こそ、あらためて「過去」から「現在」を見つめ直し、「現在」から「未来」をデザインすることを目指し、各研究室の専門領域において思考するとともに、「社会実践的なものつくり」にトライしている。

設計教育の設計

ここまで、わが学科の方針や主要科目について概説したが、「設計の科目は?」と思われた方もいると思う。最後に、わが学科における「設計教育の設計」についてまとめたい。

建築デザイン学科の設置にはさまざまなサブテーマを持って取り組んだが、その一つに「学生の設計離れ」があった。他大学の現状について数校にヒアリングを実施したが、この傾向はわが校だけの現象ではなかった。ヒアリングの過程において、教員らの多くは「学生のレベル低下」「根性の無さ」「安定志向」などなど、学生に対して攻撃的な意見は耳をふさいでも聞こえてきたが、これは外的要因に他ならない。われわれは、学生の設計離れの要因を大学における「設計教育」にあると捉え、その解決の一環として「さまざまな設計演習」を取り入れることとした。『デザインワークショップ』や『デザインスタジオ』など、前述した一連の設計演習に加え、HEΛIOΣ(ヘリオス)アカデミック版を活用したコストプランニング(自身が考えた建築コストをリアルタイムで体感する)などもこれにあたる。

HEΛIOΣ(ヘリオス)アカデミック版を活用したコストプランニング教育

建築教育においてコストプランニングの教育が非常に遅れていることは周知の事実である。この原因の一つは、設計教育が構造や材料、設備などと連携が図られていないことに尽きると筆者らは考えている。設計=意匠といった教育を実施している学校・大学は少なくない。

このような状況を鑑み、わが学科では設計教育におけるBIM導入をにらみ、設計教育とコスト教育を連携した「コスト感覚の養成」を「建築積算演習(3年後期)」で試みている(今年で3年目)。

本演習では、HEΛIOΣ(ヘリオス)アカデミック版を使用しているが、市販のHEΛIOΣとアカデミック版の大きな違いは、数量ではなく値入れまでを自動演算してくれる点である。つまりアカデミック版では、学生が柱や壁、基礎や屋根を配置すれば造った部位ごとのコストが順に加算され『ここまで造るのにいくらかかるのか?』がリアルに体感できる。また本演習では、同一床面積の建物であっても、平面形状の違いにより壁長が変わればコストが変わること、地下1階地上2階と地上3階ではコストが変わること、すなわち「何によりコストが変わるのか?」をリアルに体感できる。

導入当初は学生の飲み込みを心配したが、『BIM実習(2年後期)』を学んだ後の学生はゲーム感覚でHEΛIOΣアカデミック版を活用してさまざまなパターンの設計にチャレンジしている。今後は建設費だけではなく、維持管理費を含めたライフサイクルコストの算出にもチャレンジしたい。引き続き、株式会社日積サーベイにご協力をお願いしたい。

さいごに

建築デザイン学科では、従来の設計演習における設計対象を拡大し、展開する全ての設計演習において「リアル」というキーワードを大切に教育に取り組んでいる。

建築業界のみならず、社会全体で急激にデジタル化が進む今だからこそ、われわれはアナログとデジタルの両端から建築のリアルを捉えて教育に取り組む必要があると考えている。

杉田 洋 Hiroshi Sugita

広島工業大学教授/1971 年広島生まれ。大阪芸術大学卒業。芝浦工業大学大学院修了。広島大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)。建築保全。株式会社杉田三郎建築設計事務所、広島大学助手を経て2005年より現職。

杉田 宗 So Sugita

広島工業大学准教授/1979 年広島生まれ。パーソンズ美術大学卒業。ペンシルバニア大学大学院修了。広島大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)。建築設計。米国や中国の設計事務所勤務の後、株式会社杉田三郎建築設計事務所、東京大学G30コースアシスタントを経て2015年より現職。

【出典】

建設ITガイド 2021

BIM/CIM&建築BIMで実現する”建設DX”

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド