- 2025-07-22

- 特集 カーボンニュートラルと建設 | 積算資料公表価格版

はじめに

2050年カーボンニュートラルに向け、建設業界も温暖化ガス(以下、GHG)の排出抑制を進めている。

主要なGHGであるCO2について建設業の直接的な排出量は730万トンであり、わが国の排出量の0.7%(2022年度)に過ぎないが、建設事業に関連する排出量は30~40%を超えるといわれる1)。

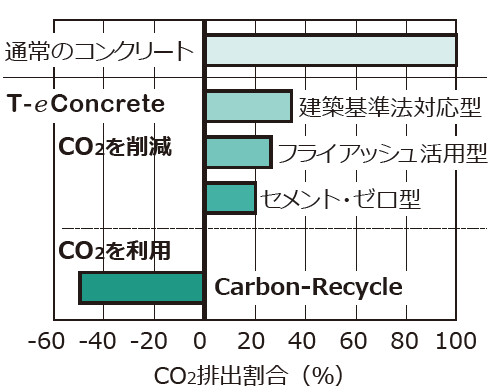

大成建設を例とした場合のサプライチェーンGHG排出量を図- 1に示す。

スコープ1(直接排出)やスコープ2(購入電力・熱などに係る間接排出)に比べ、スコープ3(スコープ2以外の間接排出)の割合が顕著に高い。

さらにスコープ3に着目すると、カテゴリー1(上流:調達資材)とカテゴリー11(下流:製品利用)の割合が高い。

カテゴリー1の排出量の多くはコンクリートや鋼材の製造に由来する。

建設資材の製造に関わる素材産業でも2050年カーボンニュートラルを目指す活動は活発であり、成果を待てば建設業のスコープ3排出量も自動的に削減される。

しかし、建設事業は計画から竣工(スコープ3上流の集計終了)まで、10年間を超える長期にわたることも珍しくない。

また、安全・安心な社会インフラの提供には、新材料に対する法体系・規準類の整備、構造物の設計や施工・維持管理に関する技術開発、長期耐久性の検証など時間を要する。

そのため、素材産業の脱炭素化の完了を待つのではなく、その活動と並行した対応が必要である。

大成建設では、このような対応のひとつとして、 主要な建設資材であるコンクリートの脱炭素化に貢献できる環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」(読み:ティー・イー・コンクリート)を開発し、実際の構造物への適用を推進してきた。

本稿では、T-eConcrete®の開発や実用化の状況について紹介する。

1. コンクリートのCO2排出

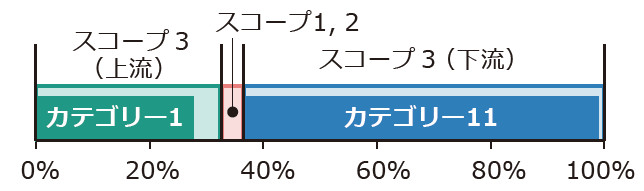

コンクリートの材料構成とCO2排出について図- 2に示す。

コンクリートは、水とセメント、骨材(砂利・砂)、およびコンクリートの流動性の向上や微細な空気を導入するための化学混和剤を少量練り混ぜてつくる。

練り混ぜた後にセメントが水との化学反応により硬化し、砂利や砂を結合して一体化する。

図- 2には、コンクリートの材料構成を体積比で示しているが、セメントの比率はコンクリート全体の10%程度である。

一方、コンクリート製造時のCO2排出は、セメントがコンクリート全体の90%程度を占めているが、これはセメントの製造に起因する。

セメントは、原料の石灰石の熱分解(CaCO3 → CaO + CO2 ↑)と、焼成のための石炭の燃焼(C+O2 → CO2 ↑)などにより、セメント1トン当たり約760㎏のCO2を排出する。

このように、セメントはコンクリートの使用材料の中で最もCO2排出量が大きいが、セメント使用量を低減することにより、コンクリート製造時のCO2排出量を削減できる。

セメント産業のCO2排出量はわが国の排出量の3%程度、世界では8%程度を占めるとされ2)、コンクリートのCO2削減技術は、国内外でCO2の削減に貢献すると期待されている。

2. 環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」の概要

前述のような背景を踏まえ、大成建設ではCO2の排出を削減、あるいはCO2を吸収・固定できる環境配慮コンクリートT-eConcreteの開発を進めてきた。

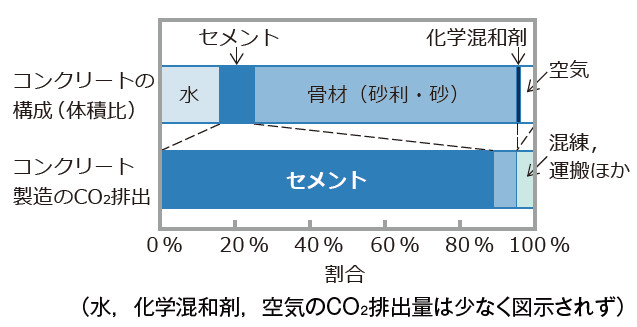

図- 3にT-eConcreteファミリーとCO2削減効果を示す。

大成建設の環境配慮コンクリートT-eConcreteファミリーには、以下の4種類がある。

1) 建築基準法対応型

2) フライアッシュ活用型

3) セメント・ゼロ型

4) Carbon-Recycle

建築基準法対応型は、セメントの60~70%を製鉄副産物の高炉スラグ微粉末と置換する。

JIS R 5211の高炉セメントC種に相当し、建築基準法との親和性が高い。

ポルトランドセメントのみを用いた、強度レベルが同等の通常のコンクリートに対するCO2削減率は60~70%である。

なお、通常のコンクリート1m³当たりの使用材料の製造などに関わるCO2排出量は、強度レベルによるが概ね260~330kgである。

フライアッシュ活用型は、高炉スラグ微粉末と石炭火力発電所などで発生する副産物であるフライアッシュを用い、ポルトランドセメント量を10~25%に減じる。

CO2削減率は60~80%である。

セメント・ゼロ型は、ポルトランドセメントを使用せず、高炉スラグ微粉末と化学反応を促進する刺激材を結合材とする。

CO2削減率は75~80%である。

なお、T-eConcrete/ セメント・ゼロ型のフレッシュ性状や硬化後物性は通常のコンクリートとほぼ同等であり、施工性や強度発現性、耐久性などについても通常のコンクリートとほぼ同じく取り扱うことができる。

以上の3つのタイプは建設資材として単独ではカーボンニュートラルには及ばないが、わが国のCO2削減目標に貢献できるコンクリートである。

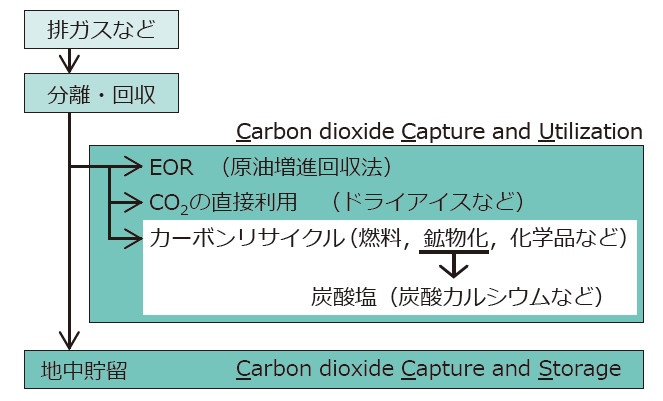

Carbon-Recycleは、CO2の有効利用技術(Carbon dioxide Capture and Utilization:CCU)の内、 図- 4に示すカーボンリサイクル技術により製造される炭酸カルシウム(以下、CCU- CaCO3)をセメント・ゼロ型に加えたものである。

CO2を炭酸塩鉱物(CaCO3)としてコンクリートで固化するため、長期にわたり安定してCO2を固定できる。

CCU-CaCO3は廃棄物や副産物のカルシウムにCO2を固定して製造し、CO2の資源化と廃棄物や副産物の活用による資源循環を促す。

CCU-CaCO3の製造はカーボンリサイクルによる他の製品より投入エネルギーが少なく、実用化が先行している。

実用化しているT-eConcrete/ Carbon-Recycleでは、CCU-CaCO3の利用により、コンクリート1m³に98~171kgのCO2を固定している。

使用材料の製造時のCO2排出量をCO2固定量で相殺すると、排出量は-116~-8kg/m³となり、カーボンネガティブを実現している。

通常のコンクリートと比較すると、CO2削減率として103~149%となる。

カーボンニュートラルはGHGの排出量と吸収量を均衡させることであり、排出量の削減に加えて吸収作用の強化が求められる。

この点でT-eConcrete/Carbon-Recycleへの期待は高く、国連にもわが国のCO2吸収量の一部として報告されている3)。

なお、T-eConcrete/Carbon-Recycleのその他の特長や性状は通常のコンクリートとほぼ同等であり、施工性や強度発現性、耐久性などについても通常のコンクリートとほぼ同じく取り扱うことができる。

3. T-eConcrete/セメント・ゼロ型のコンクリート構造物への適用

T-eConcrete/ セメント・ゼロ型は、本格的に実際のコンクリート構造物に適用を始めた2021年度から2024年度までに33件の適用実績を有している。

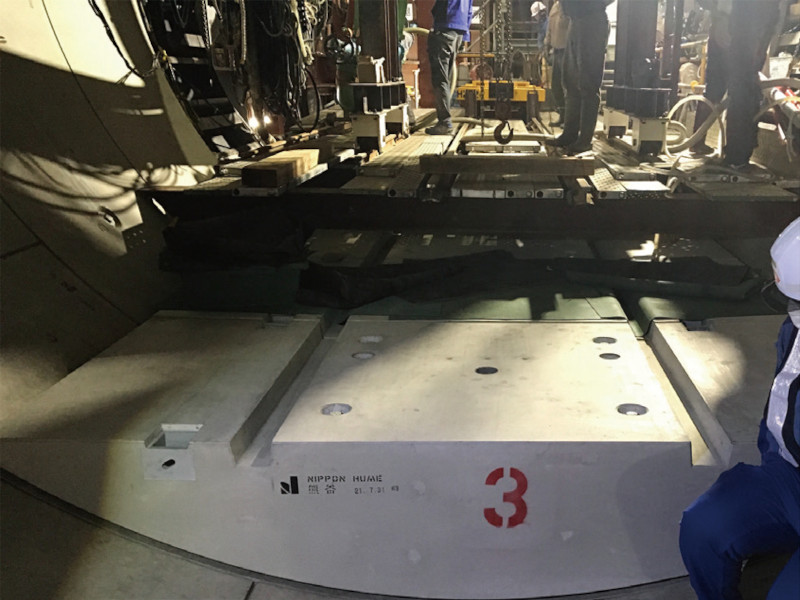

T-eConcrete/ セメント・ゼロ型のコンクリート構造物への適用事例を図- 5、図- 6に示す。

シールドトンネルのセグメントおよびインバートのコンクリートに適用した事例である。

いずれも、工場製作したコンクリート二次製品であり、スランプは3~21cm、スランプフローでは45~70cmの範囲で、圧縮強度は30~60N/mm²程度の範囲で調整可能である。

なお、ここでは二次製品への適用事例を紹介しているが、レディーミクストコンクリートによる場所打ちに適用することもできる。

4. T-eConcrete/Carbon-Recycleのコンクリート構造物への適用

T-eConcrete/Carbon-Recycleは、本格的に実際のコンクリート構造物に適用を始めた2021年度から2024年度までに25件の適用実績を有している。

T-eConcrete/Carbon-Recycleの製造では、CO2吸収設備や吸収・固定操作などの特別な追加事項がなく、コンクリート工場や製品工場などの常用ミキサーで製造でき、所定のスランプやスランプフローに調整できる。

コンクリート二次製品の場合も、従来のコンクリートと同様の養生工程や製作サイクルで脱型時や出荷時の強度などを満足できる。

また、スランプは3~21cm、スランプフローでは45~70cmの範囲で、圧縮強度は30~50N/mm²程度の範囲で調整可能である。

なお、コンクリート製造後にCO2吸収操作などが不要なため、現場打ちコンクリートとして従来と同様に施工できることもCarbon-Recycleの特長である。

T-eConcrete/Carbon-Recycleのコンクリート構造物への適用事例を図- 7 ~図- 10に示す。

図- 7は河川護岸のための根固めブロックのコンクリートに適用した事例である。

図- 8は石材調の仕上材に適用した事例である。

Carbon-Recycleは高炉スラグ微粉末を多用するため、硬化後の表面は白色を呈し、顔料の添加や骨材の選定、研磨などの加工により意匠性を付与することが容易である。

石材調の仕上材として付加価値を向上することも可能である。

図- 9は舗装に適用した事例である。

この舗装では、一部に場所打ちコンクリートとして適用したが、大部分に図- 8で紹介した石材調の仕上材を適用しており、意匠性に優れた歩道となっている。

図- 10は人道橋の橋台に適用した事例である。

Carbon-Recycleはセメントを使用しないため、建築基準法における指定建築材料に該当しないが、この人道橋では建築基準法20条に基づく大臣認定を取得して、その橋台部分に適用した。

セメントを使用せず、CCU材料を大量に混和したコンクリートを建築物の主要構造部に適用した国内初の事例であり、世界でも類例を見ない。

一般にコンクリートは強アルカリ性で、CO2を吸収・固定するとアルカリ性を失い、鉄筋の防錆性能が損なわれるが、Carbon-Recycleは予めCO2を弱アルカリ性のCCU-CaCO3として固定し、強アルカリ性の結合材で固化するため、防錆性能が低下しない特長がある。

これも踏まえて、鉄筋コンクリート構造への適用が認定された。

5. T-eConcreteの普及のための取組みと課題

T-eConcreteの普及のための取組みとその課題として、利用者や用途の拡大、価格の低減、および法規制の緩和などが挙げられる。

T- eConcreteの利用者拡大に向けて、T-eConcrete/ セメント・ゼロ型の製品開発のために、コンクリート製品製造者などとT-eConcrete研究会を組織しており、現在、全国から約40社の参画を得ている。

当初はセメント・ゼロ型の普及に向けた組織として立ち上げたが、Carbon- Recycleの製品開発にも対応できる組織として発展的な展開を進めている。

特に、CCU-CaCO3を活用するCarbon-Recycleでは、運搬に伴うCO2排出の抑制や価格の低減の観点から、CCU-CaCO3の地産地消が望ましい。

地産地消の実現には地域連携や官民連携による支援が必要である。

これに関して、例えば愛知県への提案により、産業部門のCO2削減に資するカーボンリサイクルサプライチェーンを地域に実装することを目指して、「あいちカーボンリサイクル推進協議会」が設置された。

地域におけるカーボンリサイクルに係るビジョン策定や協力企業などの参画による仲間づくりにより、事業化の支援を得ている4)。

また、T-eConcreteの用途拡大に向け、カーテンウォール、耐火被覆材、場所打ち杭、地盤改良材、アンカーグラウト、ソイルセメント壁、および高強度化など、幅広く応用技術の開発を進めている。

T-eConcrete/Carbon-Recycleは、CCU-CaCO3を用いる点に特徴があるが、材料製造にカーボンリサイクルの工程が加わるため、コストの上昇が懸念される。

建設事業、特に資材調達から施工における評価は品質、工期、コストを軸にすることが多い。

このプロセスにおいて環境性能を独立して評価することは、現時点では制度化されていない。

そのため、コスト上昇分が排出権クレジットなどで相殺されるか、上昇に見合う環境性能以外の品質向上や工期の短縮などが求められる。

しかしながら、クレジットの価格を970~10,000円/t-CO2としたときのT-eConcrete/Carbon-RecycleのCO2排出削減効果に対する価値は、272~35,100円/m³と試算され5)、直近の国内市場のクレジット価格が10,000円に満たないことを考慮すると、現時点ではクレジットによるCCU-CaCO3の製造コストの相殺は難しい。

また、現在、T-eConcreteは建築基準法対応型についてJ-クレジット認証を受けているが、CO2の固定、資源化を含むCarbon-Recycleについて、今後クレジット認証を拡大する必要がある。

CCU技術では環境や経済の側面も含め、合理的で安定したCCU-CaCO3の供給を目指す必要がある。

CCU-CaCO3に用いるカルシウムは廃棄物や副産物に由来するため、CO2に加えて廃棄物や副産物のサーキュラーエコノミーを推進する。

廃棄物の区域内処理の原則や運搬に係るCO2の排出を考えると、地産地消による循環が望ましい。

これに関しては、廃棄物や副産物の種類や発生量に関わる地域性に対応するため、多数の企業と連携して開発を進めている。

他方、NEDOが主管するグリーンイノベーション基金を用いたCCU- CaCO3の製造やコンクリートへの適用についての検討も進んでおり、これらの活動の成果として、CCU-CaCO3製造拠点の増加や多角化、価格の低減が期待される。

T-eConcreteの社会実装を推進するためには、法規制の対応や建設工事への適用の標準化などが望まれる。

図- 10の人道橋への適用では、 T-eConcreteのようなセメントを全く使用しないコンクリートが指定建築材料とは認められていなかったため、建築基準法37条に基づく性能評価を受けることができず、大臣認定の取得に、より時間と労力、費用を要する同法20条に基づく評価を受ける必要があった。

これに関連して、令和7年4月に国土交通省住宅局から、環境配慮型コンクリートの適用を推進できるように、同法37条での指定建築材料とできることが通達された6)。

このように、建築物での低炭素型コンクリートの適用のハードルを下げる施策が進められている。

また、令和7年4月に国土交通省大臣官房技術調査課から、建設現場のカーボンニュートラルに向けた脱炭素アクションプランが公表された7)。

この中で、コンクリートの脱炭素化が施策のひとつとして挙げられており、今後は国土交通省が発注する土木工事では、低炭素型コンクリートの使用を原則化するとされている。

さらに、CO2排出削減効果を評価し、インセンティブを付与するとする施策を進めるとしている。

大成建設では、T-eConcreteをコンクリートの低炭素化技術の中核に据え、低炭素化に対する社会的な要請に応えられるよう、さらなる技術開発と用途展開、社会実装を推進しているところである。

参考文献

1) 経済団体連合会:経団連環境自主行動計画、建設、1997.6.17、

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol133/g04.html(2025.1.10確認)

2) Swissinfo.ch HP:CO2大量排出のセメント産業、環境負荷を減らせるか、2021.3.22、

https://www.env.go.jp/press/press_03046.html(2025.1.10確認)

4) 愛知県:企業から提案のあった「CO2コンクリート固定化技術を用いた域内カーボンリサイクルプロジェクト」を支援します、 2024.2.9、

https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-cn-3.html(2025.1.10確認)

5) 大脇英司:カーボンネガティブを達成したカーボンリサイクル・コンクリートについて、配管技術、p.p.10-15、2022.8

6) 国土交通省住宅局: 建築基準法第37条の規定に基づく大臣認定における低炭素型のコンクリートの取扱いについて、 2025.4.18、

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001885131.pdf(2025.05.15確認)

7) 国土交通省大臣官房技術調査課:国土交通省土木工事の脱炭素アクションプランを公表しました!、2025.4.21、

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001200.html

(2025.05.15確認)

【出典】

積算資料公表価格版2025年8月号

最終更新日:2025-07-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版