実技試験開始への取り組み

多くの課題を抱えたままの実技試験

2024年7月28日(日)、記念すべき第1回のBIM利用技術者試験1級・準1級が実施されました。

トライアルの実施から1年半、検討段階から数えると約3年。

ようやく実技試験の実施にこぎつけたのです。

試験日まで半年となった2024年1月の段階で試験問題の構成にめどが立ったものの、この試験をどのような形で実施・運営するのかについては、不透明なまま時間が過ぎていきました。

試験時間についても、試験問題の内容が固まっていく中で当初想定していた2時間では到底問えない(解答できない)ものとなり、「これ以上は無理」と考えていた最長の4時間にせざるを得なくなりました。

内容の充実とコストとのせめぎあい

試験問題、運営の両面で大きな問題となったのは、そのコストです。

試験問題については、「BIMの知識やモデリング技術を体系化し、企業がBIM人材を獲得する際にどの知識や技術を求めているかを視覚化する=資格制度」というコンセプトに基づいた課題の規模や「なにを、どのように問うか」を検討いただくとりまとめ役に加え、図面や仕様書などの建築図書の作成者、そしてArchicad、GLOOBE、 Revit、Vectorworksの4種類の対象ソフトそれぞれにおいて、課題の解答の可否や解答への負荷の検討、提供データの作成などを担っていただく各ソフトの専門家と検証者、テスターが必要であり、そのためのコストは、従来から実施してきたCADの試験とは比較にならない大きなものとなってしまいました。

一方、運用面においても、4時間という試験時間に対応した試験会場の確保や試験監督官の派遣、20ページを超える試験問題の印刷、試験申込のためにシステム開発などの費用が膨らみ、想定していた受験料と受験者数ではとても事業としては成立しない高コストな試験となりました。

「試験の実施」を前提に進めてきただけに、コスト面だけで足踏みはできない状況であり、課題を抱えたままスタートせざるを得ない状況だったのです。

問題だらけの「問題作り」

「マルチベンダー」に悩まされる

4種類の対象ソフトで受験ができる、というコンセプトは、試験直前までわれわれを悩ませました。

当協会が実施している「3次元CAD利用技術者試験」は、1つの問題を複数の対象ソフトで解くという「マルチベンダー」方式を実現し、20年以上にわたって実施してきた試験制度で、BIM利用技術者試験においても、そのノウハウは活用できると考えていました。

しかし、実際ふたを開けてみると、ソフトごとの機能差やモデルならびに切り出せる2次元図面の表現など、違いが多岐にわたっており、「同じ課題に取り組んで同じ解答を導き出す」という試験制度の根本の部分からの見直しが求められたのです。

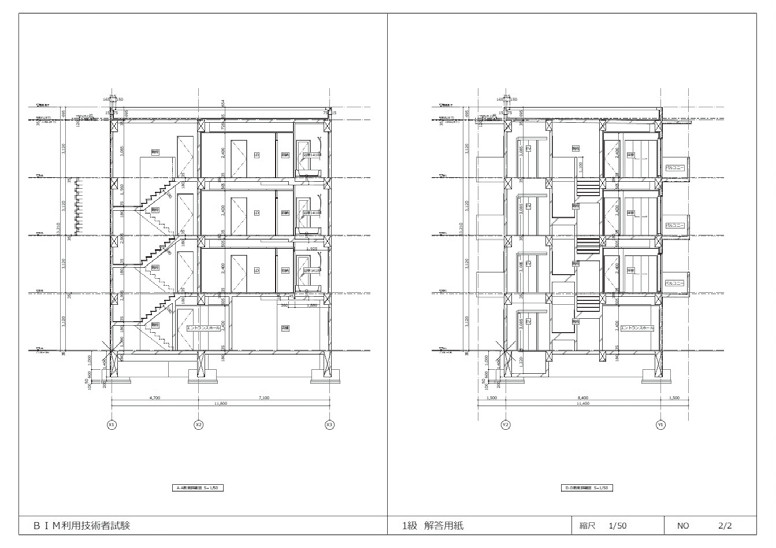

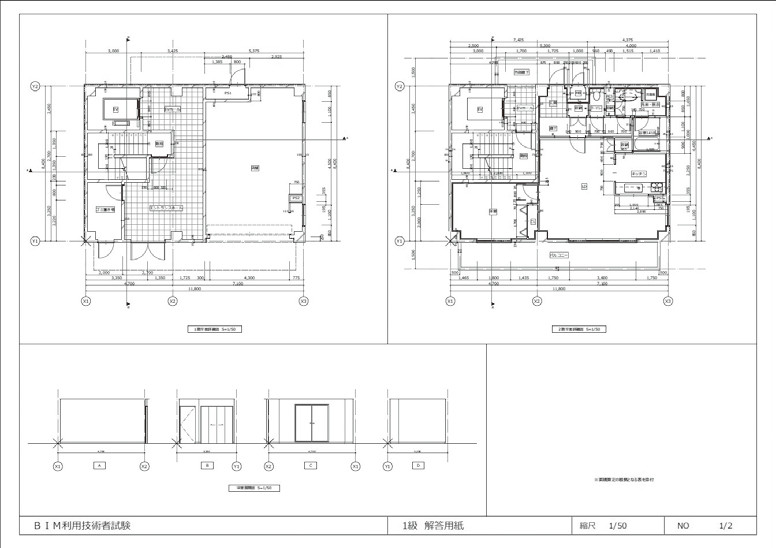

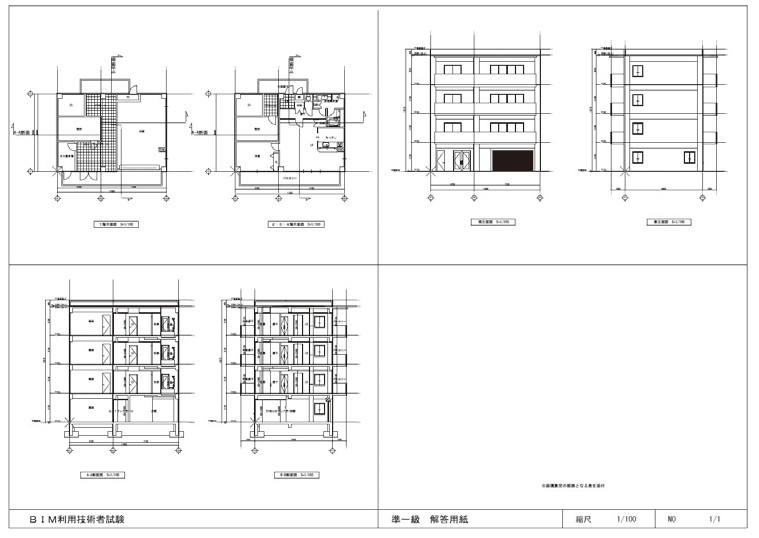

結局、課題は同じでも、解答はソフト別に用意することになり、ソフトごとの表現の違いを明示するために、ソフト別の参考解答図を問題に掲載。

つまり、「解答」をあらかじめ公開しておくことで、解答の2次元図面の編集作業を回避したわけです。

さらには、同じソフトでもバージョンが変わるとデータの互換性が完全ではない=必ずしも上位互換ではないという問題にも直面し、提供するデータはソフトによってバージョンごとに用意することとなりました。

マルチベンダーには対応できたものの、ソフト別の4種類の試験を同時に行う状況となり、膨大な手間=高コストに悩まされることになりました。

さらなる問題も発覚しました。

1級試験をGLOOBE Architectで受験する際に、基本プログラムのほかに「実施設計オプション」が必要だということが分かったのです。

福井コンピュータアーキテクト株式会社へ相談したところ、GLOOBEで受験を申し込んだ方に対して、期間限定でソフトをお貸し出しいただくことになりました。

福井コンピュータアーキテクト株式会社様にはこの場を借りて御礼申し上げます。

試験運営における新たな試みと課題

解答データ提出に立ちはだかるセキュリティーの壁

運用面において従来の試験と大きく変わったのが、解答データの提出方法です。

「3次元CAD利用技術者試験」では、早い段階でデータ提出型から数値読み取りによるマークシート方式に切り替えており、2次元CAD利用技術者試験では、解答DXFデータをUSBメモリで提出いただく方法を採用しています(15年ほど前まではフロッピーディスクでした)。

BIM利用技術者試験では、数値の読み取りだけの解答方法ではなく、各ソフトのネーティブモデルデータと、そこから吐き出したDXFデータ、数値(面積)を解答するためのPDF(PDFのフォーム機能を利用し、入力された数値データを一括でcsvデータとして処理できるという便利な機能を利用しました)の3つを提出いただく形としているため、自ずと2次元CAD利用技術者試験同様に、USBメモリを使うことを想定して運用計画を立てていました。

ところが、試験に先立って実施したアンケートで、昨今の企業コンプライアンスの問題から、セキュリティー上の対策としてUSBメモリを利用できない環境が多いことが分かったのです。

そこで検討したのが、インターネットを使用したデータアップロードによる解答データ回収でした。

試験会場でのネットワークの使用を許可するということは、暗にメールなどによる解答データのやり取りが可能になるということであり、試験の厳格さの維持という点では、リスクを伴うものです。

しかし、昨今のソフトが利用時にオンラインによるアクティベーションを必要とするものが多く、その対応のために、これまでの2次元/3次元CAD試験においても受験者自身が用意したWi-Fiポケットルーターやスマートフォンのテザリングを使ったネットワークアクセスを許可していたという流れもあり、BIMの試験においてもネットワーク環境は受験者自身が用意する前提で、解答データの試験会場でのアップロードを採用することにしました。

もちろん、試験中にWeb検索やメールの利用は禁止し、違反した受験者は失格としました。

これはわれわれ主催団体にとっても大きな決断となりました。

いっそのこと自宅受験にしようか?

一方で、運用面での大幅なコスト削減を実現できる方法として、試験会場を使わない試験=ネットによる自宅受験という大胆な方法も検討を行いました。

これはソフト+PC環境を試験会場へ持ち込むという、実技試験の大きな障害を回避するための方法として、かれこれ20年近く検討してきた方法なのですが、「本人認証」という高い壁に阻まれて、具体的な実施は見送ってきた方法でもありました。

今回、新しい試験としてBIMの試験を開始するに当たり、改めて最新の個人認証の手法を調査しましたが、PCのカメラを使った認証方式が完全ではなく、それが試験の厳格さを損なう恐れがあるということから、断念せざるを得ませんでした。

ほかにも、試験問題をPDFなどで配布する際の制限(データとしてダウンロードできないとか、印刷制限をかけるなど)が受験者にとって不便であり、負担になる点も、断念に至る問題点でもありました。

いよいよ申し込みを開始。しかし……

予測を下回る受験者数にため息

数々の難問を乗り越え、ようやく試験問題や運営面での見通しが立った2024年5月、いよいよ第1回の実技試験となる「2024年度前期試験」の受験申し込みを開始しました。

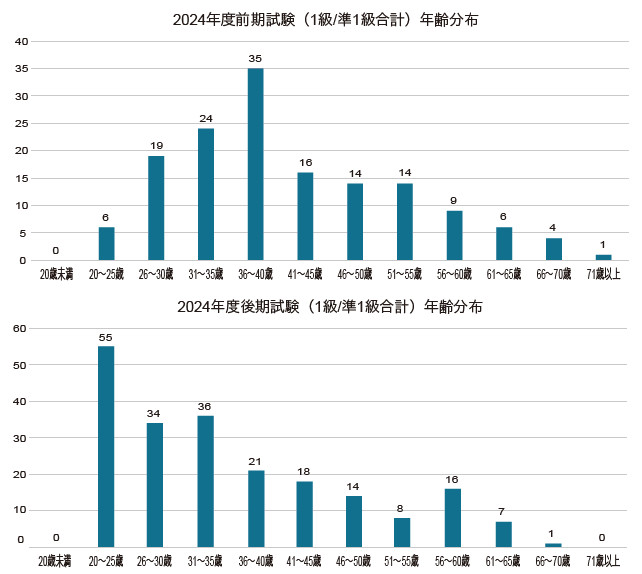

この時点で、1級/準1級の受験要件となる2級の合格者は600名ほどおり、1級/準1級の受験者は200名を超えるであろうと予想しておりましたが、なかなか数字が伸びません。

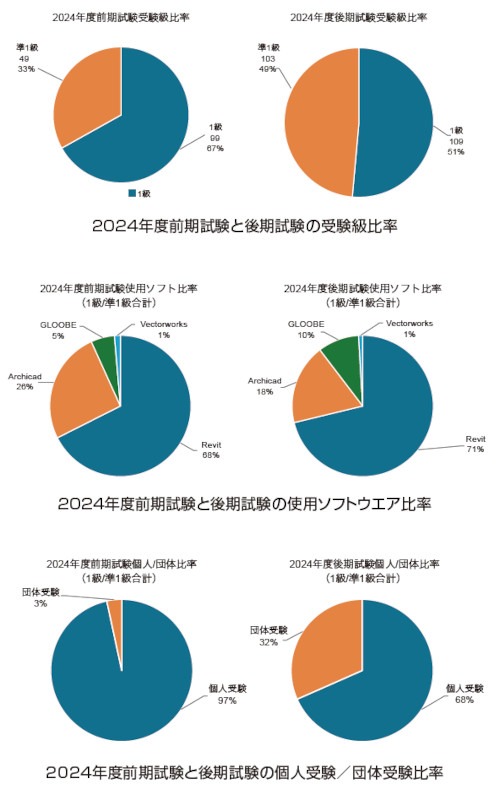

最終的には1級が99名、準1級が49名で合計148名にとどまり、厳しい船出となりました。

やはり事前情報の少なさが要因か?

受験者数が伸びなかった要因としては、事前の情報が乏しかったことがやはり大きかったようです。

サンプル問題を公開することで事前の対策を立てやすくし、試験の方法などについてもできる限り公式Webページに公開して情報提供に努めてはきましたが、初めての試験で、相応の受験料を支払うということになれば、今後試験の情報がより公開されて、対策なども進むまでは待とう、と考える方が多いのも致し方ないところです。

準1級よりも1級の受験者が多かったというのは、どうせ高価な受験料を払うのであれば、最初から1級を受けた方が効率的である、と考えた方が多かったためでしょう。

さらには、初回の試験に挑む方々は、やはりBIMソフトの扱いに自信を持って臨まれた方が多かった、ということもあるかもしれません。

ドキドキの試験当日。トラブルは……

準備は万端。でも初めての試験は不安だらけ

運命の試験当日。

考えられることはひと通り考え、準備を進めてはきたものの、全国7カ所の協会指定会場と数カ所の認定会場での実施となると、想定外のことが起きても不思議ではありません。

試験運営の仕事を20年以上携わってはきましたが、このドキドキ感は決してなくなることはなく、実際、これまでにもいろいろなことが起きました。

地震や洪水などの災害をはじめ、公共交通機関の乱れ、受験票に記載の会場の間違い、試験資材の到着遅れ……。

ましてや、初めての試験、初めての4時間、初めてのネットワークによる解答の回収と、不安要素はたっぷりと用意されています。

運営する側も受験する側も、みんな初体験。

私のドキドキ感は、過去最高潮に達していました。

午後1時の試験開始に向けて、朝から試験センター本部である協会事務所に詰めていましたが、事前ダウンロードが必要だった課題のダウンロードを忘れ、試験当日にダウンロードしようとしたところできなかったというシステムトラブルがあっただけで、静かに時間が過ぎていきました(システムトラブルは短時間で解決できました)。

その後は何事もなく試験の開始時間が迫り、いよいよその時が。

4時間に及ぶ試験の開始です。

あっけないほど順調な試験当日

事務所の電話が鳴ると心臓がバクバクし、会場の監督官からの運営上の質問と分かるとひと安心。

1時間が過ぎ、2時間、3時間と過ぎる中で、私のドキドキはだいぶ収まっていました。

試験システムの管理ページを見ると、何名か解答データのアップロードが終わっています。

そして午後5時、試験は無事に終了しました。

解答データのアップロードは、試験終了後、1時間のバッファをもって対応しますので、ここからは受験者全員が無事に解答データをアップロードできることを祈るばかりです。

会場から、解答データがうまくアップロードできないという問い合わせが数件あり、管理ページを見ながらアップロードの可否を対応し、どうしてもマイページからアップロードできない場合は、協会のファイルサーバーへ直接アップロードしてもらうなどを対応し、出席者と試験を中止して退出された方以外の全ての受験者の解答データのアップロードを確認したところで、本日の試験は全て終了。

各会場の監督官からの終了報告をもって、大きなトラブルはなく、運用は完了しました。

ことさら慎重を求められる採点作業

神経を使う採点調整作業

試験日の翌日から、採点に向けた準備が始まりました。

受験者からアップロードされた解答データをダウンロードし、提出状況を確認すると、受験時に指定した「モデルデータ」「DXF(モデルから切り出した 2次元データ)」「面積表PDF」の3点セットがそろっていない方が1級、準1級合わせて2割近くに上り、「採点対象外」として処理しなければならなくなりました。

DXFデータだけを見ると採点可能なデータも多く見られたため、非常に残念な結果です。

主たる採点は、DXFの2次元データを「自動採点システム」を用いて行います。

これは、当協会が30年以上にわたって実施している「2次元CAD利用技術者試験」の採点に用いているシステムで、事前に採点システムに設定した線の有無を基準に、解答データを読み取る、というものです。

基準となる正解データには、線ごとに配点を行い、最終的に配点合計を100%として、何%できているかを結果として取り出します。

今回は初めての採点ということもあり、自動採点システムでの採点に先立って、全ての解答データを作問者が事前に確認し、全体的な出来不出来を確認した上で、採点システムでの配点を調整しました。

ソフトごとに異なる線の処理

ここでも大きな障害となったのが、ソフトごとの線の処理の違いです。

モデルデータを2次元図面へ吐き出す際に、間に壁を挟んだ内壁などの断面を表す線を1本で表すか、または間の壁の左右で2本で表すかなどが、ソフト側の処理によって異なっているのです。

このため、採点システムに取り込む正解データも4種類のソフトごとに作成し、配点も調整してソフトの違いによる有利不利をなくすために、多くの時間を費やすことになりました。

作問から採点まで、4種類のソフトに対応することによる手間は、当初の予想を大幅に上回るものでした。

合否発表、そして後期試験に向けて

大きなバラつきが見られた1級の解答

試験日から約2カ月後の9月27日、ようやく合否結果を公開しました。

結果は以下の通りです。

1級 申込者数:99名

受験者数:93名

合格者数:24名

合格率 :25.8%

準1級 申込者数:49名

受験者数:44名

合格者数:22名

合格率 :50.0%

全体的に、かなり厳しい結果となりましたが、70%の合格ラインに対して平均得点率は1級が46.9%、準1級が65.1%と特に1級の得点に大きなバラつきが見られました。

ちなみに最高得点率は1級が94.3%、準1級が95.6%でしたので、出来不出来の差がはっきりと出たようです。

期待の声にモチベーションアップ

合否発表後の「合格者アンケート」では、

- BIMに関する資格を持つことが市場価値になる社会であるといいと思います

- 建築に関わるさまざまな面でメリットがあると思うので、もっと広がるべきと思います

- 今後BIMを始める人にとって、資格という目安があるのは良いと思う。

この資格が会社も手当など与えることにより、よりBIM利用者を増やし、将来へとつながることを希望する - 合格率もかなり低く価値ある資格だと感じ自信を持つことができました

- この検定試験がBIMの利用推進に寄与すればいいなと思います。

そのためには受験する人の数が増え、またその社会的価値が認められることを期待しております - 認知度、知名度が上がり、国家資格試験同等の試験になることを願います

- 自身のスキルを認められたのかなと感じ、実務でも活用できる自信もつきました

- 技術は常に進化しているので、1級技術者としてふさわしい技術を身につけ続けられるよう向上心を持ちBIMの可能性、魅力を追い求めたいです

─などなど、好意的かつ将来への期待の声が多く聞かれ、私たちのモチベーションも大いに上がることになりました。

楽しみも苦しみもともに抱えて

BIMに積極的な専門学校の動き

前期試験の終了とほぼ同じタイミングで、休む間もなく後期試験に向けた作問作業が始まりました。

前期試験終了直後に実施した「受験者アンケート」で得られた出題内容や解答方法などへの指摘をできる限り反映させ、運用も含めて広範囲に改良を行いました。

後期試験に向けたプロモーションと試験対策を兼ねて、前期試験の合否公開に合わせて前期試験問題をWebにて公開し、プレスリリースを配信したところ、わずか数日で数百件のダウンロードがあり、注目度の高さを改めて実感。

より良い試験を作ろうと、作問関係者の気合も自ずと高まります。

それとともに、責任の重大さや、より多くの受験者の獲得という課題に対して、プレッシャーも大きくなりました。

前期試験の合否公開から約2週間後の10月10日から後期試験の受験申し込みを開始。

申し込みの結果は、以下の通りとなりました。

1級:109名(前期:99名)

Archicad 27名(25%)※前期:29名

GLOOBE 18名(16%)※前期:7名

Revit 62名(57%)※前期:61名

Vectorworks 2名(2%)※前期:2名

準1級:102名(前期:49名)

Archicad 11名(11%)※前期:9名

GLOOBE 2名(2%)※前期:1名

Revit 89名(87%)※前期:39名

Vectorworks 0名(0%)※前期:0名

1級は10%ほどの小幅な増加となりましたが、準1級は倍増。

前期からの増加分のほとんどが専門学校の学生という結果です。

実は前期試験の実施前後から、全国の専門学校から「認定会場(団体受験実施会場)」の登録希望や問い合わせが急増し、積極的な学校はこの後期試験から早速実技試験への挑戦が始まったのです。

「3次元CAD利用技術者試験」の教育機関での実施は、試験の開始から数年かかりましたから、教育機関におけるBIMの取り組みが非常に早く進んでいることの現れといえるでしょう。

BIM資格のスタンダードへの挑戦

2026年春から始まる建築確認申請のBIM化と歩調を合わせ、「BIM利用技術者試験」もさらに進化させていきたい、そしていずれ、この試験制度をBIMのスタンダード資格として成長させたい、それが私たちの望みであり目標です。

そのためにも、より多くの方にこの試験制度を認知いただき、そして受験いただきたい。

受験者の皆さんの声が、この試験制度をより価値のあるものへと高めていただけるものと信じております。

【出典】

建設ITガイド2025

最終更新日:2025-07-28

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド