じわり感じるBIM普及の実感

「いよいよBIMが普及期に入ってきている」とは言っても、設計や施工のためのツールとして、専門的に使用する人たちの間での話だ。

当然だが、専門性の高い業務に有用なツールの場合、まずはそのスキルを直接業務に反映させることを生業としている組織を中心に普及し、じわじわと裾野を広げ、一般化していく。

設計図面が手書きから二次元CADに置き換わっていくときも同様であったが、二次元CADの場合、発注者として成果品に含まれる情報量や成果品である図面の運用に本質的な差異は少なく、発注者が主体的に「ツール」そのものを指定したり、運用を規定したりする必要はなかった。

BIMとCADは似て非なるもの

しかし、実際のプロジェクトにおいてBIM運用を経験してみると、BIMとCADは全く異なるツールであり、発注者としてもBIM運用の方針と成果について、明確な意思を示す必要があると認識した方がよいことが分かった。

特にBIMモデルのLOD(※1)や付加される属性データの取り扱いによって、有効にBIMが運用できる業務範囲に影響が出ることに注意が必要だ。

(※1)Level of Development : 日本建築学会技術報告集 http://www.jstage.ist.go.jp/article/aijt/24/56/24_333/_article/-char/jp/

おまかせ時代の終焉か

発注者が竣工引渡を受ける建物そのもののスペックや品質ではなく、設計や施工の過程に使用されるツールに何らかの意思を示すことは、「請負」という日本特有の契約システムそのものに手を出し、目を向ける行為であり、問題は大きい。

しかしながら、その根本に踏み込むことがBIMの本質的普及につながり、日本の建築生産システムが真の国際標準に肩を並べるために不可欠なことと思う。

現場でBIMは大活躍

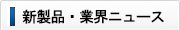

当社のBIM運用は、令和2年度から令和3年度にわたり国土交通省のBIMモデル事業に採択されたことが大きなきっかけである(図-1)。

令和2年度は、当社の「プレファス吉祥寺」建設(以下、本プロジェクト)に係る日建設計の設計が完了し施工者が前田建設工業に決定した後、その施工期間中に公募があった。

当社は設計段階からBIMの運用を積極的に行い、施工者に対しても現場運営においてBIMモデルの活用を見積要項に盛り込んでいた経緯もあり、維持管理BIMの検証をテーマに応募し、採択に至ったと考えている。(※2)

令和3年度は、「前年度の成果、知見をベースに、プロジェクトのより上流である設計段階において適切なBIM運用の指示を発注者として発信することが、より具体的な成果につながる」との思いで設計者と本プロジェクトを題材に再度応募し、採択に至っている。(※3)

(※2) 参照:国土交通省ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000119.html

(※3) 参照:国土交通省ホームページhttps://r03.bim-jigyou.jp/

BIM調整会議は喧々囂々だが盛り上がる

本プロジェクトでは、現場運営において積極的なBIM活用を行った(図-2)。

着工後、初期段階において通常の現場定例と並行して、BIM調整会議を隔週にて開催し、発注者、設計者、施工者、サブコン、専門工事業者が一堂に会し、各社のデータを統合したクラウド上の三次元モデルをモニターで確認しながら、主に意匠、構造と設備の不整合、発注者から建物管理目線での設計変更指示を行った。

この段階で関係者が三次元モデルを共有し、問題点を目の当たりにしながら喧々囂々討議ができたことは非常に効果的で、実際に施工段階での手戻りは最小限にできたと感じている。

竣工引渡後の運用、管理においても適切な点検口、マンホールの配置、人の出入り、通行を考慮したバックヤード計画が実現した。

仮設計画の見える化

前田建設工業の現場所長とBIM運用の有用性について討議した際には、実際の施工建物に関しての有効性も認識しながら、より直接的な運用として、仮設計画への効果も強調している。

BIMモデルとして仮設計画を部材から可視化し、仮設材の数量を検証段階にて正確に把握しながら、効率的な計画、試行錯誤の検証を繰り返すことによって、通常生じる現場での不整合、余剰な発注、仮設の盛替えが大幅に減少し、仮設に関わる想定外の費用削減に大きく貢献したとのことである。

発注者目線とは何か

当社は発注者であり、所有不動産を長期運用するという事業形態から建物オーナーでもある。

発注者としてBIMの運用を主体的に推進するためには、単に「建物をつくる」という観点以外にBIMモデルを整備する必然性を社内に対して説明できないと、コストをかける合理性が成り立たないことになる。

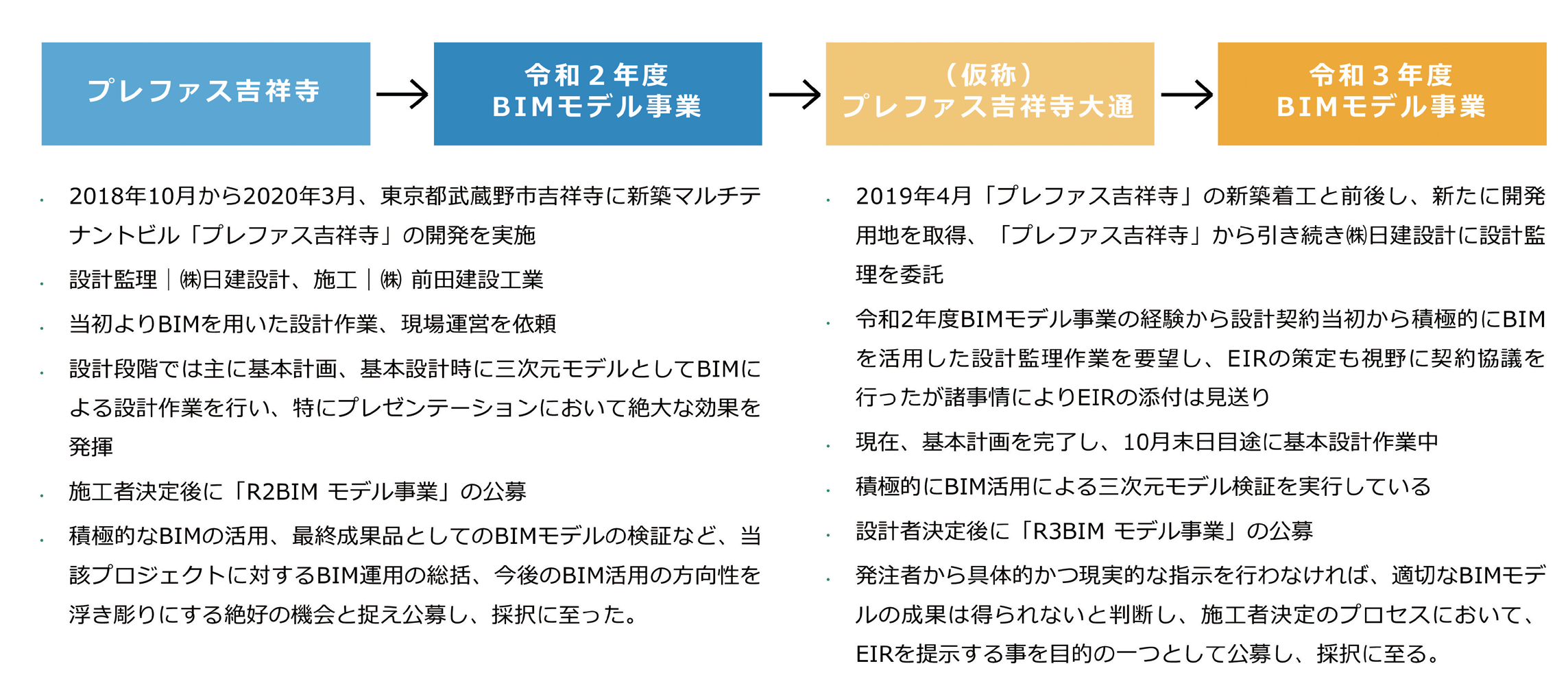

そのためにも、当社に限らず多くの建物オーナーが直面しているであろう課題を抽出する必要があった(図-3)。

特に多数の不動産を所有している場合、長期にわたって所有、運用を続けることで蓄積しているエビデンスも多量で多岐にわたり、保管・活用に苦慮しているケースが多い。

これら貴重な社内資産を有効に活用することがBIM運用の有効性の大きな切り口となる。

BIM運用でどう変わる

この問題点を解決する一つの手段として、BIMモデル運用が起点になるのではないかと期待している。

当然ながら、BIMモデル活用は手段であり、目的ではない。

開発段階でBIMモデルが作成、活用され最終成果品としてBIMモデルが整備されている不動産については、維持管理システムとの連携をいかに実現するか、社内担当部署と外部管理会社との連携をどのように構築するか、長期間にわたる維持管理において、改修など建物に変更が生じた場合のBIMモデルの整合性を誰がどのように対応するか、といった実務的側面の検証が必要となる。

しかしBIM以前の不動産に対してはどのように考えるべきか。

紙ベースの竣工図から一物件一物件BIMモデルを作成する労力、コストに見合う合理性を見いだせるのかが、これから建物オーナーが真剣に向き合うべき大きな課題であり、この問題を認識して初めてBIM運用の意識が高まると思う。

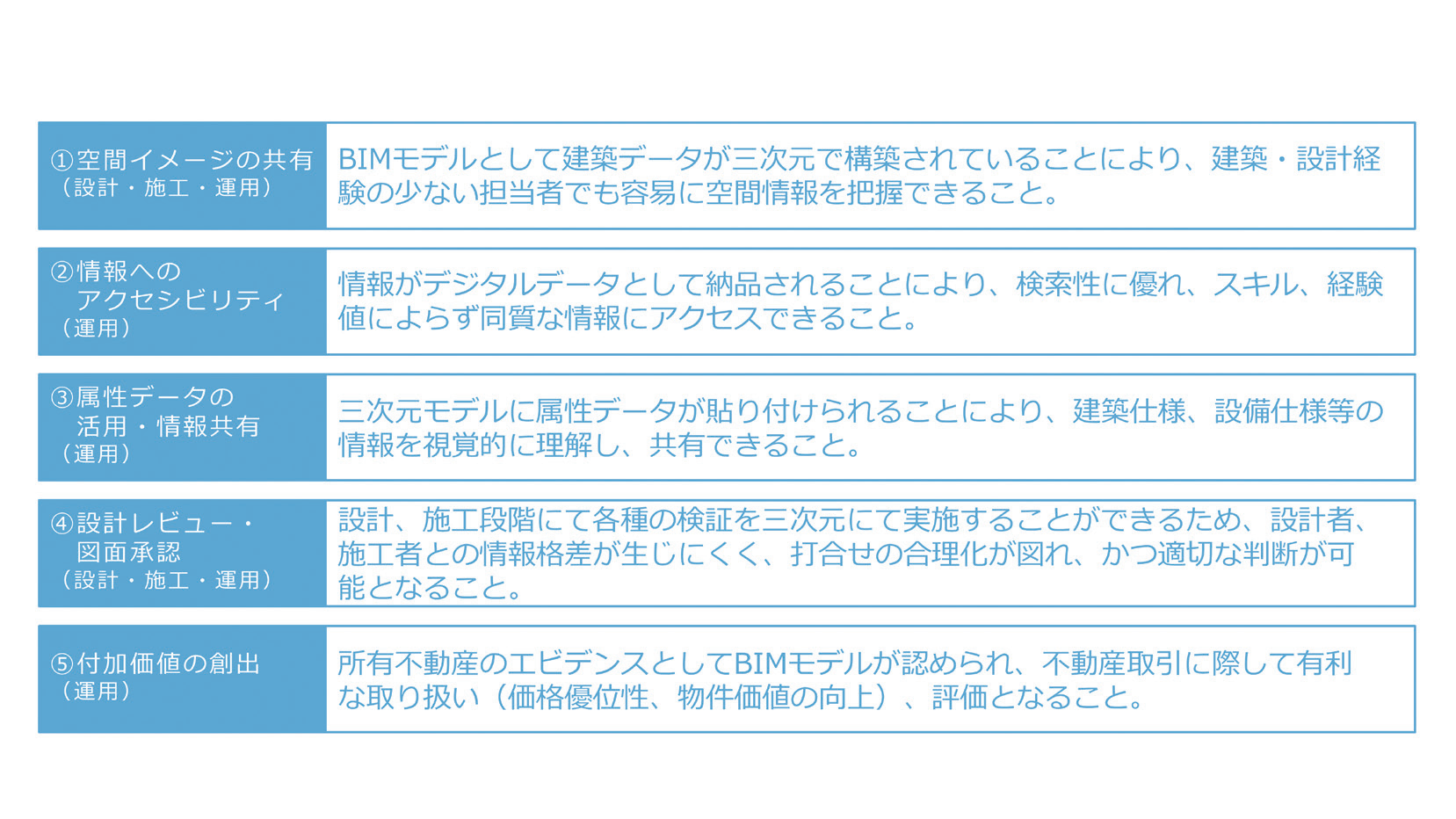

そこで発注者が、BIMを積極的に推進する動機となるであろう項目をまとめてみた(図-4)。

結局、各種エビデンスがアナログデータからデジタルデータに置き換わっていく時代の変化と呼応し、BIM運用の可能性、合理性が高まっていくとも言えそうだ。

BIMは付加価値となり得るか

図-4を見ていただくと、他の項目と性質の異なる項目があることにお気付きいただけると思う。

「⑤付加価値の創出」である。

この項目を具体的に示せることにより、発注者がコストを投資する合理性、「錦の御旗」となり本格的な普及を加速する可能性は大きい。

そもそも、国内での不動産評価は長年にわたり「現物主義」であった。

そこに土地があり、建物が存在し、テナントが入居し、毎月現金として家賃収益がある、これこそが不動産価値そのもので、その価値を証明するエビデンスは二次的、付加的なもので「現状有姿取引」(※4)という用語が、当たり前に流通していることでその根強さは推して知るべきである。

ところが、この価値観を大きく揺さぶる大事件が二度起こっている。

「1991~1993年のバブル崩壊」と「2008年のリーマンショック」である。

これらによって、国内の不動産マーケットは大打撃を受け、多くの不動産会社が破綻や事業縮小を余儀なくされた。

これに代わって、海外から不動産投資資金が流入し、国内の不動産マーケットも息を吹き返すこととなるのだが、ここで海外不動産取引の常識の洗礼を受ける。

海外の不動産投資会社は不動産の価値を証明する「エビデンス」により重きを置いて取引を行っており、この頃から国内不動産会社でも「デューデリジェンス」「エンジニアリングレポート」といった単語が使われ始めるようになった。

つまり、もともとBIMを開発し、BIM運用の先進国となっている欧米と日本では不動産価値の考え方に根本的相違があり、BIMは「エビデンス」に基づく不動産価値の創出という概念を土台として構築されたシステムなのである。

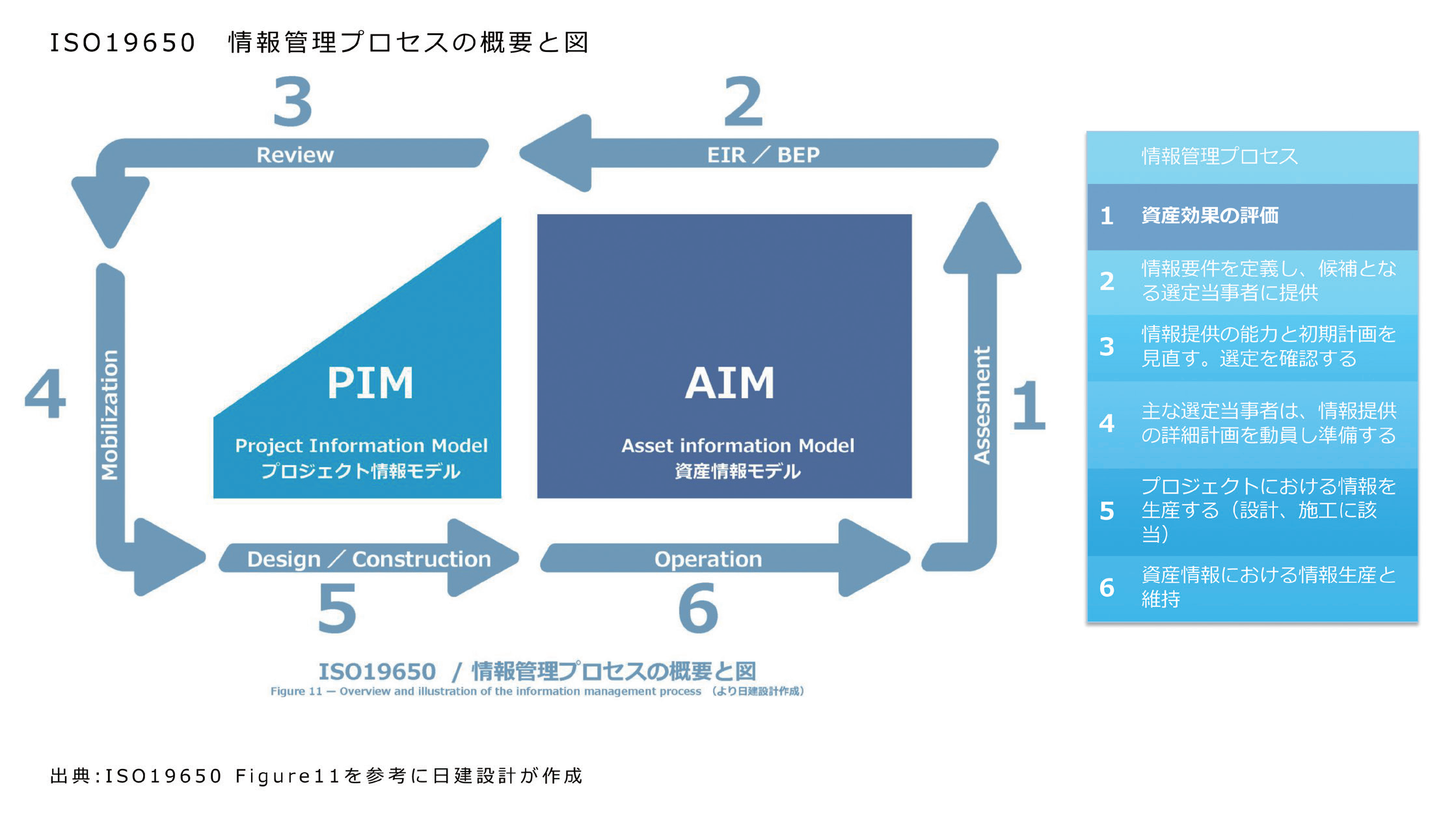

このことをモデル化したのが、図-5のISO19650である。

ここで重要なのは図-5の上流である左側(デザイン、コンストラクション)より右側のAIMに起点番号である「1」が表示されていることだ。

つまり、不動産にまつわるエビデンスは結果として得られるものではなく、最上流で発注者が規定して、その契約に基づき納品されるべきものであるということだ。

(※4)現物の不動産の現状を最優先とし、そのままの状態を前提に売買等取引を行うこと

発注者として要件を明文化する

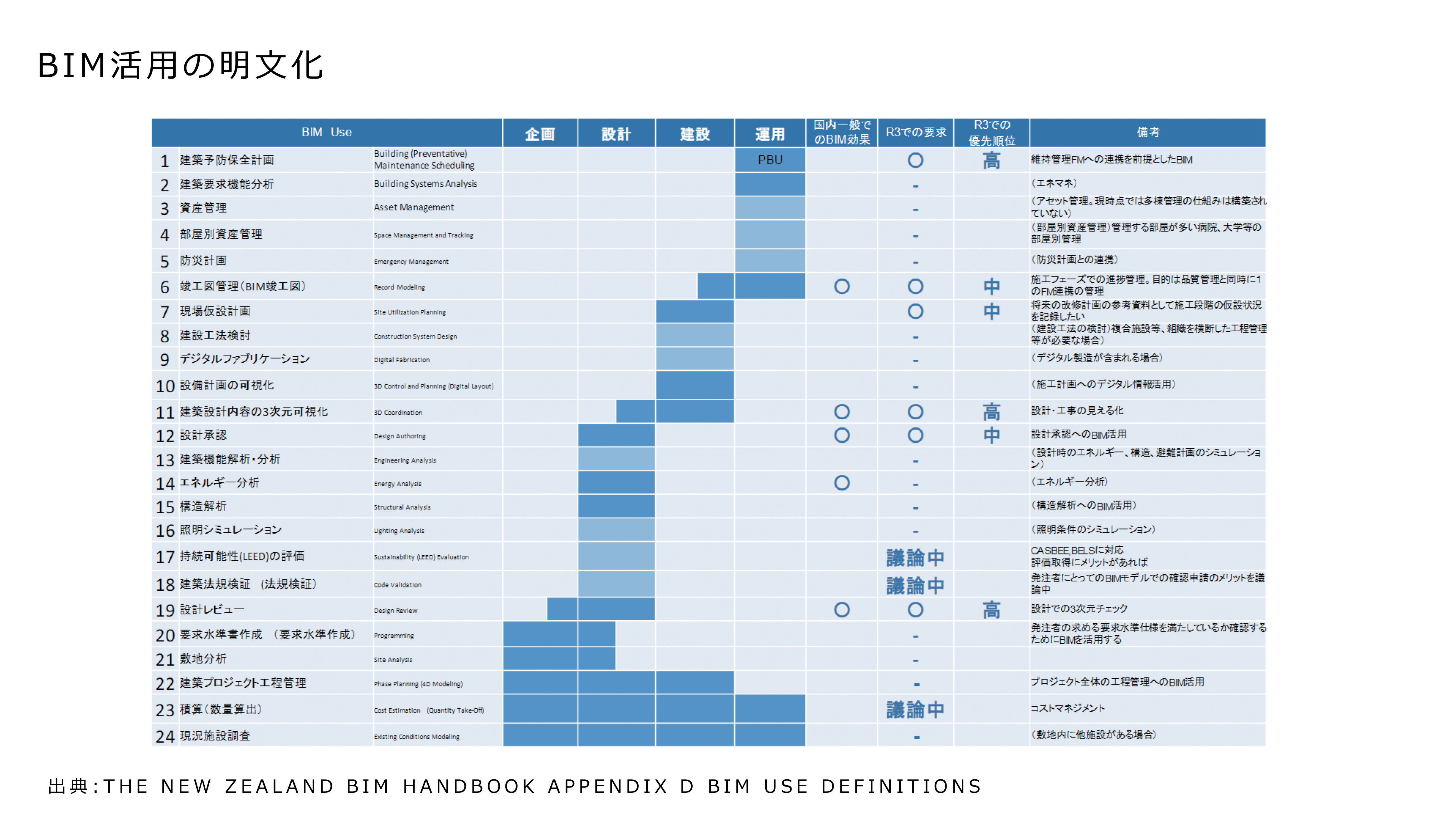

次にニュージーランドのEIRに添付されている「BIMUSE」という資料をベースとし、発注者の求めるBIMの目的をプロットした表を見ていただきたい(図-6)。

BIM運用に際し発注者の要件を明確に伝えるためにはプロジェクトの上流から下流まで細分化し、それぞれに発注者の意志を示す必要がある。

この考え方、作業は今までの不動産事業では行ってこなかった「新たな」プロセスだ。

前項で述べたAIMを起点とするプロジェクトフローを組み立てるために必須の作業であり、この作業をベースとしてBIM運用は構築されるべきだ。

なぜBIM発注なのか

結局のところ、BIM運用は発注者にとってメリットはあるのだろうか。

多大な労力とコストを投下して「整ったBIMモデル」の納品を受けることに意味はあるのだろうか。

先ほども述べたように図面が手書きからCADになり、二次元モデルから三次元モデルへ、そしてBIMモデルに至るに従い、モデルに含まれる要素は多くなり複雑になる。

合わせて、データがアナログからデジタルに切り替わることで、データの情報の加工が容易になり、情報のコピーや伝達をしても、劣化しないという特性が加わり、データ運用の幅が広がると同時に、その管理にはより厳格な取り扱いと著作権などの権利に対する新たなルールが必要になる。

以前の「図面」はもはや「図面」ではなく、「不動産情報」(AIM)の集積体となっていくことが近未来の当たり前と考えるべきだろう。

そう考えれば、そのAIMを適切に維持管理、運用するためのツールが必要となり、BIMの本質はそこにこそある。

そうであれば、BIMは発注者こそ積極的に普及に取り組み、日常的に運用されることが重要で、労力とコストの対価として、新たなAIMという果実を得られるようにするべきだ。

不動産資産に対する付加価値たり得るか、は重要な問題ではあるが、付加価値とは結果として得られる評価であり、要は始めるか始めないか、鶏が先か卵が先か、の議論に近しいと思う。

いま目の前のコストではなく、直近の未来のことを考えれば、発注者目線でのBIM運用が必要な時期は既に到来している。

【出典】

建設ITガイド 2022

特集2 建築BIM

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド

- 土木施工単価 (42)

- 建築施工単価 (64)

- 建設ITガイド (161)

- BIM/CIM&i-Construction (37)

- 建築BIM (54)

- 知る見るインフラストラクチャー (4)

- 積算資料 (250)

- 積算資料速報レポート (21)

- 積算資料公表価格版 (373)

- 特集 水辺環境の整備 (1)

- 特集 地中熱利用 (5)

- 特集 基礎地盤 (4)

- 特集 高速道路 (8)

- 特集 道路の安全・安心 (12)

- 特集 水災害対策 (15)

- 特集 景観と文化の保全 (6)

- 特集 斜面防災 (15)

- 特集 生産性向上 (15)

- 特集 雪寒対策資機材 (24)

- 特集 公園・緑化・体育施設 (33)

- 特集 環境と共生する技術 (11)

- 特集 農業土木 (9)

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 (15)

- 特集 橋梁土木 (14)

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 (47)

- 特集 構造物とりこわし・解体工法 (15)

- 特集 建設現場のトイレ環境~ 快適トイレとマンホールトイレ~ (26)

- 特集 仮設資材 (10)

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 (17)

- 特集 土木インフラの維持管理 (11)

- 特集 コンクリートの維持管理 (11)

- 特集 防災減災・国土強靭化 (16)

- 特集 都市の再生 (2)

- 建設現場における熱中症対策 (2)

- 特集 カーボンニュートラルと建設 (6)

- 特集 新設トンネル工事で活躍する技術 (1)