- 2015-04-27

- 建設ITガイド

代表取締役 黒木 紀男

ノートパソコンとタブレットの違いとは?

「タブレットを導入してみたけど、何に使ったらいいのか?よく分からないなぁ」

「プレゼンに使うか、動画を見るか、メールする以外に使い方が思いつかないよ」

タブレットを導入してみたものの、結局あまり使われることなく、机の引き出しに入れっぱなし…というケースをよく耳にします。

実際にそうなってしまった方のお話を聞いてみると、冒頭のような言葉が返ってくることが多いんです。

なぜこうなってしまったのか?

その人たちの話を聞いてみると、とても納得できます。

「プレゼンや動画、メールなら、ノートパソコンでもできるのに、わざわざタブレットを使う必要が見当たらないんだよね」

「メールを書くとしても、キーボードがある方が効率がいいので、どちらを使おうか?っ て考えたら、ノートパソコンだよね」

「ノートパソコンとタブレット両方を一緒に持ち歩くのは重いから、結局タブレットを持ち歩かなくなった」

どの意見もごもっともで、その通りだと思います。

しかし、タブレットが世間で注目されていることは事実です。

では、タブレットは、なぜこれほどまでに注目されているのでしょうか?

タブレットは、本当に仕事に役に立つのでしょうか?

役に立つのだとしたら、何に使えるのでしょうか?

また、もうひとつ、よく言われること。

「わたしらみたいな歳になると、こんな新しいモンはもう使われへんわ」

これも本当でしょうか?

これについては、実際に使われている事例を見ながら、確認してみたいと思います。

これらの点に注目して、実際に使われている事例から、

タブレットやスマートフォンをうまく業務に生かす方法を考えてみたいと思います。

タブレット・スマートフォン活用の成功事例

タブレットやスマートフォンが業務でうまく使われている事例をいくつか見てみましょう。

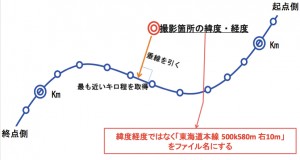

現地調査支援アプリ「カンタンマップ for iPad・iPhone」

「カンタンマップ」は、あっとクリエーション株式会社が開発した、

タブレットやスマートフォンを使って現地調査を効率化しようというアプリです。

現地調査に行く際には、地図や図面、デジカメ、手帳、携帯電話、過去の調査資料など、とても荷物が多くなります。

建設現場によっては、道なき道を入っていくような現場も多く、タダでさえ荷物を減らしたいものです。

以前に比べITは進化し、カメラはフィルムカメラがデジカメになり、GPSも搭載されたり、どんどん進化しました。

携帯電話もガラケーからスマートフォンになり、もの凄い勢いで進化しています。

にも関わらず、現地調査を考えた時、使うツールひとつひとつは進化したものの、

現地調査そのものの効率化や高度化はあまり進んでいないのが現状です。

現場から戻ったら、現場で撮影した何百枚もの写真は手作業で整理する必要があり、

いざ作業をしてみると、この写真はどこで撮影したものだったっけ?ということもしばしばあります。

この現地調査のIT化を推進すべく、現地調査に必要なITツールをひとつにまとめようと考えたものが「カンタンマップ」です。

ここで、具体的にどのように使われているのか?を見てみましょう。

河川維持工事業務で利用されている例です。

河川維持工事では、堤防に陥没ができていないか?堤防にある階段などが壊れていたりしないか?など、日々点検を行っています。

点検の結果、何か事象を見つけたら、どこで何が起こっているのか?をメモを取り、写真を撮り、

Excelベースの報告書として河川管理者に報告する必要があります。

ここで、現状で生じている課題として、現場から戻ってからパソコンを起動し、Excelに 生じている現象を書き込み、

その写真と場所が分かるように、地図を貼り付ける作業を行わなければなりません。

これをタブレットを使って、現地で全ての作業ができてしまえばどうでしょうか?

タブレットに表示された地図上に、起こっている事象の場所を記録し、その内容をメモ書きします。

また、タブレットに付いているカメラで写真を撮影して、その写真にスケッチを描き込めたら便利です。

メモ書きもタブレットの音声入力が使えれば、キーボードを打つ必要もありません。

さらに、河川維持では、堤防の形状なども重要になるのですが、

GoogleマップやAppleマップでは、堤防のような細かい形状は表現されていません。

このような地図では河川維持をはじめ、建設現場での利用では役に立たないため、

カンタンマップでは業務に必要な精度の地図を重ね合わせて表示できる機能があります。

これにより、例えば堤防のどこに亀裂が発見されたのか?といった詳しい情報をきちんと記録することができ、

次回の点検の際にもそれを見逃すことがなくなります。

また、現地調査では、山の中など災害時などで通信環境が使えないところでも使える必要があるため、

全ての機能がオフラインでも使えるようになっていることも特長のひとつです。

加えて、オプションで指定の帳票様式に印刷するためのカスタマイズなども可能であり、

これまでの現地調査のやり方を変えてしまう可能性のあるアプリです。

「カンタンマップ」は、河川維持の他、下水道などの地下埋設管管理やマンホール・電柱管理、林業における林班表示、

農地管理における施設管理、固定資産調査、道路附属物点検、道路やトンネル計画地の現地調査など、

さまざまな分野で利用されています。

中には、河川の現況調査で、図-3のような使われ方をしているユーザーもいます。

iPadだけで作業ができるからこそ実現しうる調査手法ですね。

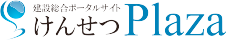

位置情報付き写真管理システム「キロふぉと」

「キロふぉと」は、JR西日本およびジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社が開発した、

線路や架線、付帯設備を点検する作業を効率化するためのアプリです(図-4)。

鉄道運行には、人命に関わることもあり、非常に高いレベルの日常点検が求められます。

そのため、線路や架線などに異常がないか、日々の点検作業がとても重要になります。

その点検作業では、何かが発見されたら場所を記録し、写真を撮影して、

事務所に戻ったら、その結果報告を所定の形式による報告書を作成し、実施するという作業を行います。

「キロふぉと」はこの点検、報告作業において、スマートフォンを使用することによる業務の効率化を目指したアプリです。

このアプリを使った作業では、事象があった箇所の写真を撮影し、写真にメモを書き込め、どのようなことがあったのか、

事前に登録しておいた項目から選択するだけで登録が完了します。

文字入力の必要はありませんが、必要な場合、キーボードによる入力もできるようになっています。

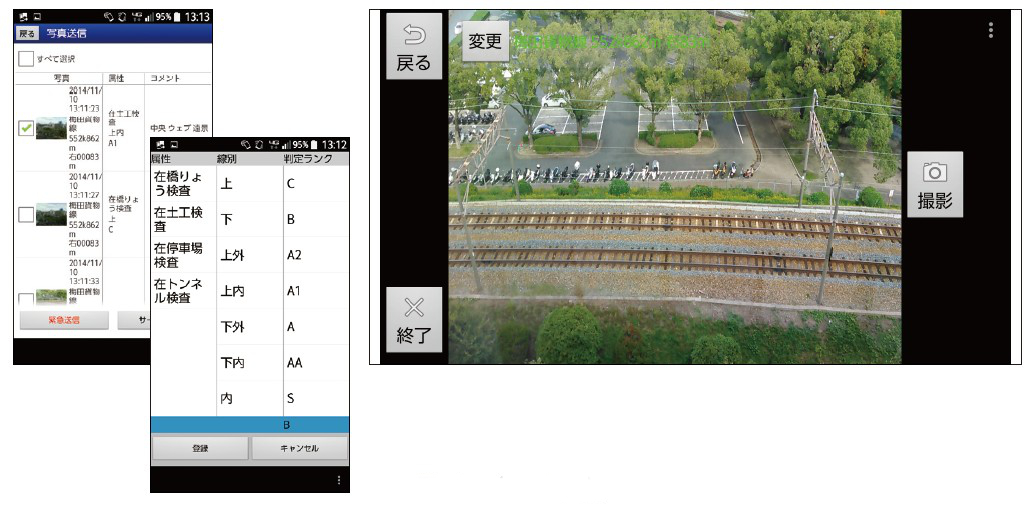

このアプリは、さらに鉄道の点検にとって必要かつ重要な機能があります。

写真を撮影する際に、現在地のGPS情報をサーバに送ることで、「キロ程」に自動的に変換されるようになっています(図-5)。

これにより、日常業務で使い慣れているキロ程で管理できるため、その写真がどこで撮影されたかがすぐに分かります。

例えば、撮影された場所が、GPSの経緯度ではなく、「東海道本線のキロ程500キロ+580m地点の右側に10m離れた場所」のように、

鉄道管理者であればすぐに分かるような言葉に置き換えて、位置情報を伝えていることにあります。

スマートフォンにて各所から送られてくる報告は、事務所にあるパソコンで一覧表示され、

管理者/担当責任者はすぐに状況を確認することができます。

また、パソコンから所定のExcel帳票(ユーザーが普段使用している報告書形式で生成)も印刷することができるため、

点検者は現場から写真を送った後、事務所に戻ってから作業日報のようなものを作成する必要もありません。

実際にこのアプリを導入した現場では、設備のちょっとした故障や破損の報告、定期交換時の記録等、

あらゆる場面で活用されています。

また、緊急時や災害時に大きな威力を発揮することも分かりました。

これまでは線路の管理は土木担当者、架線の管理は電気担当者と縦割りであったのですが、

緊急時や災害時に現場に入った作業者が撮影した写真を部門横断的に共有することにより、

適切で迅速な対応が取れるようになったそうです。

今後、指令と現場をつなぐツールとしての活用も期待されています。

そのような成果が評価され、

このアプリはJR西日本において、「現場の技術開発制度」で最優秀として社長表彰という結果につながりました。

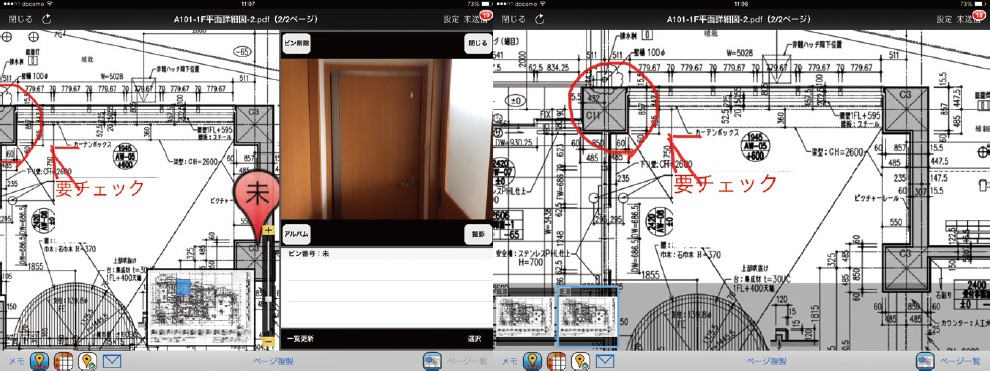

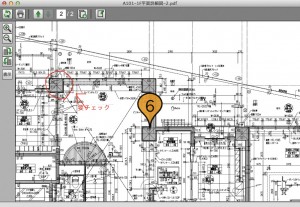

図面管理システム「CheX(チェクロス)」

「CheX」は、株式会社YSLソリューションが開発した、図面管理を目的とした情報共有アプリです。

ビルなどの工事中などでは、設計変更が頻繁に行われます。

その際、変更された図面と現場との確認が発生します。

施工後の現場と図面との照合も必要です。

紙に印刷した複数の図面を、現場に持って確認する作業は大変な作業です。

またそのチェックで発覚した問題箇所を、設計担当者や業者に伝えるのも手間がかかります。

図面上にメモを書き込んだり、手持ちのカメラで写真を撮ったりしてなど、天候が悪い時などは特に面倒です。

現場担当者は、持ち運びに便利なタブレット端末(iPad)を、現場に持って行くだけで、 図面の参照が簡単に行えます。

CheXは、図面の拡大縮小や参照箇所の移動もカンタンな操作でスピーディです。

タブレット端末には、複数の図面を入れることができるため、複数のフロアやいくつもの建物の確認も可能です。

直前に変更された図面や忘れてきた図面も、ボタン一つでクラウドと通信して、簡単に呼び出すことができます。

現場でチェックした箇所には、タブレット端末に表示された図面に、手書きでマークや文字を書き込むことができます。

またタブレット端末のカメラで撮ったチェック箇所の写真を、その図面に張り付けたりすることも可能です。

1つの図面にたくさんのチェック個所がある場合は、図面上にピンを立てて、

そのピンに メモと写真を添付する機能もあります(図-6)。

それらのメモや写真入りの図面を、メールを使って関係部門へ送り、情報共有することで、

関係者間の情報共有のツールとなっています。

事務所などでは、現場で入力された情報などが、パソコンでも見ることができ、そこから印刷することなども可能です。

現在では、大手ゼネコンをはじめ、多くの現場で活用されています。

なぜタブレットは使えるのか?~成功事例の共通点~

上記の事例を見てきて、なぜこれらのアプリはうまく活用され、また実際に仕事に役立っているのか?

これには、いくつかの共通点があります。

そのひとつは、「現場で使うことを想定」していること。

タブレットを使いたい場所とはどこでしょうか?やはり、現地調査であったり、建設現場であったり、屋外であることが多いです。

では、なぜ屋外で使われることが多いのか?と言えば、そこにノートパソコンを持って行くわけにはいかないからです。

現地調査にカンタンマップやキロフォトの代わりにノートパソコンであればもっと便利になるか?現場で図面を見るのに、

CheXよりノートパソコンが良いか?と言われると、そうではないことは誰もが想像できるところです。

冒頭で書いたように、タブレットはノートパソコンの代わりではありません。

タブレットとは、これまでノートパソコンではできなかったことを実現することができる、新しいITツールなのです。

よって、タブレットの能力を最大限に生かすのは、プレゼンや動画を見せることではなく、

これまでパソコンでは実現しにくかったことをタブレットだからこそできることに利用することこそ、

タブレット導入に必要な考え方であることが分かります。

もうひとつは、「カンタン」であること。

日常的に使っているスマートフォンやタブレットのアプリには、マニュアルのようなものはありません。

ダウンロードして何となく使ってみて、使えそうだったら使い続ける。

そんな感じのものが多いです。

紹介したアプリも一度使い方の説明を聞けば、マニュアルが要らないくらいカンタンに使えます。

それは、それぞれの目的に特化して、必要な機能しか付けられていないためです。

先に成功事例として紹介したアプリも全て、使う目的もシチュエーションも、そこで必要な機能も明確にしています。

こんなこともできます、あんなこともできますということで、他のアプリより多機能高機能であることで差別化するのとは、

全く逆のアプローチです。

むしろ、「これだけしかできません。」というのが特長となっています。

その結果、初めて使おうとする人でも、すぐに使いこなせてしまうわけです。

このようなアプリであれば、使い続けてもらえるわけですね。

いかに要らない機能を省くか?いかにシンプルなアプリとするか?これはタブレットやスマートフォンを業務で利用する際に、

とても大事な考え方です。

業務アプリ以外でもタブレットやスマートフォンを仕事に使い倒そう

ここまで紹介してきたアプリは、いずれも業務向けに開発されたアプリであり、導入には相応のコストがかかります。

しかし、タブレットを業務で活用するには、

このような業務用アプリを導入する以外にもアイデア次第でもっと気軽に活用することも可能です。

例えば、タブレットをデュアルディスプレイとして使ってみたり、車で出張に行く際のカーナビとして使ったり、

ドライブレコーダーとして使うことも可能です。

さらに、電車で移動中に打合せ資料や論文などを読んだり、プレゼンの予行演習をしてみたり、

緊急時にはポータブルテレビとして情報収集することにも使えるでしょう。

タブレットもスマートフォンも、マニュアルがなくても使えるようなカンタンな道具です。

難しく考えることなく、ちょっとしたアイデアで便利に使えるものです。

業務を楽にすることに加えて、仕事を少し楽しくするために使ってみてもよいのではないでしょうか?

現在、筆者は自治体やCPDSセミナーにおいて、本文で紹介した以外にも、タブレットの有効活用などの講師をしています。

また、紹介したアプリなどの導入支援コンサルタントも行っているので、興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

【出典】

建設ITガイド 2015

特集3「建設ITの最新動向」

最終更新日:2024-09-30

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド