SH-30への歩み-広瀬鎌二による鉄骨造住宅の探求

建築家・広瀬鎌二は,SHシリーズと名付けて戦後復興期から’70年代にかけ,一連の鉄骨造住宅作品を発表した。SHとはスティール・ハウス(Steel House)の略称である。1953年の自邸SH─1から,計画案を含め70を超える作品が設計された。1950年の朝鮮戦争特需をきっかけに日本は敗戦からの復興の歩みを加速させていくが,十分な量の鋼材の供給もまだまだ見込めない時期に,広瀬はいちはやく鉄骨を用いた住宅設計の試みをはじめた。SHシリーズの歩みを見ていくと,広瀬がさまざまな困難を克服しながら,鉄骨造住宅がもつ可能性を切り開いていったことが読み取れる。そのひとつの完成形が,1960年のSH─30である(写真-1)。今回は,このSH─30に光を当てて,SHシリーズの発展のプロセスをふりかえってみたい。日本が敗戦から立ち直ろうとしていた時期,新しい時代を迎えた人々の生活を広瀬がどのように捉えようとしていたのか,探っていきたい。

【写真-1 SH─30(1960年):外観(出典:『建築』1960年10月号 槇書店 撮影:平山忠治)】

在来木造の「非科学性」

そもそも,広瀬は自邸の設計にあたり,主体構造としてなぜ鉄骨を採用したのだろうか。その理由について,SH─1の雑誌発表の際に広瀬はいくつかの点を挙げて説明している(「SH─1 鉄骨構造による小住宅」『新建築』1953年11月号)。まず,木造では職人,大工たちが「図面を見間違えたり,勝手な仕事をしたりして,何時も不愉快な思い」をさせられていたという。また,「木構造の力学的なアイマイさ」を広瀬は指摘する。たとえば木造建築の土台は力学的には「無用の長物」で,しかも腐りやすい位置に置かれるので理不尽ではないか,と。こうした,施工に際しての,また木造という構法をめぐる「非科学性」に広瀬はその経験から目を向けていった。

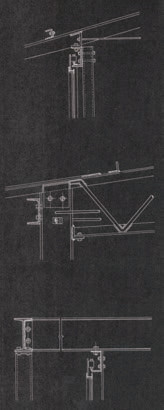

これに対し,SH─1の場合,柱や梁をピン接合でつなぎ,鉄骨の組み立ては容易で,わずか2時間半で終えることができた。40×40×3mmのL形鋼を2丁角形に組んで正方形断面の中空材をつくり柱とし,75×40×5mmのL形鋼を桁として用いそれぞれ2本のボルトで柱と緊結するのみである。また勾配屋根をもつ小屋組はキングポストトラスとして組まれ,65×65×6mmのL形鋼を圧縮材として,9mmの丸鋼を引張材として用いている。一方,基礎への接続は,柱にベースプレートを溶接し,アンカーボルトで独立基礎に固定させた(図-1)。

【図-1 SH─1(1953年):構造図(出典:『新建築』28巻11号,1953年11月 新建築社)

また,仕上げまでの工程が2工程以上にならないことを設計の「基本原則の一つ」にしたと,広瀬は記している。通常の湿式工法では,たとえば壁をつくるのに,柱→間柱→木摺→漆喰→中塗→仕上と6段階の工程を踏むことになる。かたやSH─1では,主構造とは切り離された,コンクリートブロックや煉瓦積みによる間仕切壁が導入された。また,アーマーコートやタムテックス,ウエザーコンなどの防水材を1回塗りしただけで壁体各部は仕上げられている。

このような施工の単純化,工期の短縮で建築コストをぎりぎりまで削減することができた。柱・桁などの主要構造材は鋼材の当時の定尺をできるだけ半端を出さずに使い切れるようスケールの設定がなされた。それにしたがいスパンを4×8尺に設定し,柱は4.5mの定尺を二分し用い,これはガラスの規格寸法にも合致した。材料を効率的に利用することによるコスト調整が強く意識されていたのが分かる。

設計が開始されたのが1953年の4月末,鉄骨の組み立てが5月20日,引っ越しが7月10日に行われたという。そして内装がほぼ完成したのが9月10日頃,工期としてはほぼ4カ月半ほどと記録されている。施工については,鳶職にまったく頼ることなく,「屋根葺も,軒裏の木毛板の取付も,天井パネルの取付も,ペチカ積みも私および私の事務所の所員達の手」で行われた。なによりも鉄骨組立は,専門の鉄骨業者には前例がないと断られ,サッシュの業者が代行したという。「此の程度の事なら専門家の手を借りなくても容易に出来る」ことが認識され,在来の木構造,戦前から続くその慣例的な施工技術や建設業の旧弊に対する批判的プロジェクトとしての有効性を広瀬は確信するのである。鉄骨構造に挑むことを通じて,「工程の非科学性から脱出できる目標」が打ち立てられていくことになった。

ピンか,ラーメンか

一方,40×40mmという小断面の鉄骨柱を用いることで,平面計画の自由度が大幅に増していった。だが,さしあたり夫婦二人が生活するための狭小住宅にあって,どのような生活像が描かれ,それに対応する平面が組み立てられていったのだろうか。広瀬は「住宅の平面を何処で単純化するかの一試案」としてこのSH─1を位置付けている。具体的には,広瀬の言う「空間の重複使用」を実現していくための,一室空間としての設えがなされた。鉄骨柱の採用は,空間のこうした「重複利用」という目的と呼応するものといえる。柱のスパンが8尺,建物全体で幅4間×奥行2間という矩形平面の中に,部屋として囲われているのは便所・浴室と納戸のみで,納戸では扉さえ設けられていない。居間と寝室は戸棚と屏風により,また寝室と台所はペチカによって仕切られているだけの一室空間である(写真-2)。

【写真-2 SH─1:夜景に内部空間が浮かび上がる(出典:『建築文化』12巻10号,1957年10月 彰国社 撮影:石井彰)】

また,室内には柱を設けず,空間利用の自由度がさらに高められている。建物への水平力は,外壁面に設置された6 箇所のブレース(筋違,6mm径の丸鋼)が吸収する(図- 1)。さらに,鉄骨造における柱と梁の接合部について,広瀬は次のように語っている。鉄骨造で最も複雑な納まりとなるのは「接点」である。柱と梁が剛接合の場合,架構全体が複雑になってしまう。これを避けるため,水平力をブレースに負担させるピン接合の架構形式が試行され,その最初の作品がSH─1だったのである(「鉄骨住宅への反省」『新建築』1955年10月号)。

さらに,SH─1ではブレースの位置が外周の隅部に置かれていたが,SH─5の設計の際には中央部に集められて,風圧による基礎からの引き抜きを防ぐ工夫がなされるようになった。この考え方は発展し,SH─9では中央部の架構をあらためて剛接として,内部空間をより広く確保する方法が試みられた。中央部に架け渡された2列の梁と柱との接点を剛接とし,ラーメン架構を組むことで梁間方向の水平力を担わせる。この2列の梁を支える柱の桁行方向に設けられたブレースが桁行方向の水平力を受け持つ。この方法により,中央部をのぞいて内部空間はブレースから開放され,自由度をより増していくのである。梁はトラスとして組まれ,上弦が50×35×4mmのL形鋼2丁,下弦が50×50×4mmのL形鋼2丁をそれぞれ用いている。剛接のラーメン架構であっても鉄骨の使用量を増やさず,平面の自由度を確保する設計が可能なことがあらためて確認された。だが,建物全体を剛接にすると柱梁の重量がどうしても増していき,「有利さは良く解っていてもなかなか使えない」と広瀬は記している(「柱・梁・小屋の接合部のアプローチ」『建築文化』1957年10月号)。ブレースを用いるピン接合による架構は,構造を単純化し,組み立ての容易さやコスト削減を可能にするが,開口部の位置などブレースが空間の自由度を著しく損なってしまう。この欠点を改善しようとするための剛接による架構だったが,それにもやはり限界があったのである。

里程標としてのSH─13

この問題が解決されていくのが,1957年に竣工したSH─13である(写真-3)。ここで新しく試行されたのが,壁を柱から分離するという方法だった。柱梁架構と外壁を分離しブレースを建物外部に設置することで,内部機能とは関係なくブレースを設けることができ,開口も自由に取れるようになった。

【写真-3 SH─13(1957年)(出典:『新建築』32巻8号,1957年8月 新建築社 撮影:平山忠治)】

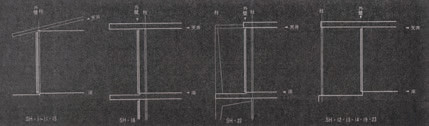

主体構造と壁体の分離という新たな手法は,住宅公団からの依頼で試作されたSH─12が端緒となっている。経済性の観点から採用せざるを得ないピン構造と,本来はブレースによって制限を受ける開口部の位置に可変性を与えたい,という相反する条件をともに満たす方法として発想された。ブレースが外部化することで,ピンあるいは剛接という架構形式に関わりなく,内部空間の自由度が最大限確保できるようになる。また,屋根をフラットルーフとすることで,壁パネルや建具などの部材の寸法を統一でき,開口部や壁の天井との納まりも単純化できる。梁成(はりせい)を一定にするため,梁間・桁行のいずれの柱間も6mとし,125×75mmのI形鋼が用いられた(図-2,3)。その結果,外壁の開口部は,図-2に示されているように,梁下部のフランジのどこにでも自由に取り付け可能となった。

【図-2 柱と外壁の関係:左からSH─1〜11・15/SH─18/SH─22/SH─12〜14・19・23(出典:『建築文化』13巻9号,1958年9月 彰国社)】

【図-3 柱・梁の接合部詳細:SH─1(上)/SH─9(中)/SH─13(下)(出典:『建築文化』12巻10号,1957年10月 彰国社)】

このような,いわば「フリーパーテーション」の考えにより柱梁の接合部の問題は解決され,広瀬のSHシリーズは新たなステップを歩み出すことになる。SHシリーズはSH─1以降さしたる展開も見せられずに「ゆきづまっていた」が,このSH─13を契機として「このあたりから軌道に乗った」と広瀬は後年回想している(「特集 広瀬鎌二」『建築』1963年8月号)。

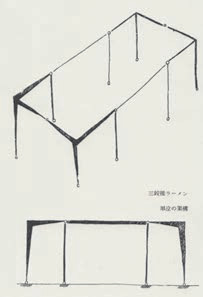

三鉸接ラーメン構造への展開

SH─13のフリーパーテーションの考え方を広瀬は後年,「純粋に生活機能のために必要な空間と,それから全く物理的に決定してしまう構造との相互関係をどうやって調整していくか」(「特集住宅の’50年代」『建築知識』1989年1月号)という課題に対するひとつの解答であると述べている。こうした「構造計画と空間計画を分離」する考え方が,SHシリーズに新たな展開をもたらしていくことになった。それは,一面では構造形式の抜本的刷新に,そして他面においては生活空間の設計に新たな発想を与えていくことになる。前者は,SHシリーズの要となっていた,柱と梁をピン接合とし水平力をブレースに負担させる架構形式の転換に結びつけられていった。SHシリーズを特徴づけていたブレースの存在は,さまざまな回避の手法が試みられながらも,平面の自由度をやはり拘束してしまう。このブレースがSH─30において,いよいよ取り除かれていくことになる。

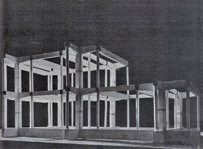

その契機となったのは,「三さん鉸こう接せつ核方式による試作」として1956年に雑誌発表された岩田噴霧塗装機製作所の恵比寿営業所およびショールームの設計だった。恵比寿駅前の敷地にあって耐火構造が求められ,一方,駅前広場の拡張が計画されていたこともあり,解体・移転が容易にできること,という設計条件が課された。そのためプレキャストコンクリートを採用し,小単位に分解された柱と梁を現場で組み立てるという計画がなされた。柱の頂部から梁端部が4方向に突き出たかたちの主柱がつくられる。これが構造上の1単位となり,それぞれに梁をつないでいって全体の構造が組み上げられた。梁同士は,応力分布の少ない,反曲点に近い位置でピン接合され,その下に細断面の円柱が支持柱として挿入される。プレキャストコンクリートを用いることで耐火構造と解体・移転という二つの条件をクリアしたわけだが,その結果ブレースを必要としない構造形式が導き出されていった(写真-4)。コンクリートによる同様の構造は,1959年のRCH─8(三鉸接組立コンクリート住宅)など住宅の設計へも応用されている。広瀬はこの構造を「三鉸接核方式(Three Hinged Core System)」あるいは「三鉸接ラーメン構造」と呼んでいるが,やがてこの考え方が鉄骨造に導入されて,SH─30を生み出していくことになるのである。

【写真-4 岩田噴霧塗装機製作所ショールーム:構造モデル(出典:『新建築』31巻10号,1956年10月 新建築社)】

いかにブレースを取り去るか

では,この三鉸接核方式が鉄骨にどのように応用されていったのか,SH─30の基本構造を定めた332型と呼ばれる構造形式をまず見ていくことにしよう(「鉄骨量産住宅 332型」『建築文化』1959年9月号)。主柱は工場であらかじめ梁端部と溶接され,梁が2方向に伸びるかたちの立体剛接ユニットを形成する。この構造ユニットは,ユニット同士,また別に用意されている梁材と現場でボルトにより接合され,全体の構造ができあがる(図-4)。建物の隅部にこの剛接構造ユニットが用いられることで,全体がピン接合とされていた以前のSHシリーズでは必須だったブレースが不要になった。立体ユニット自身は単純な構造のため運搬も可能で,組立や分解も簡単に行える。

【図-4 三鉸接ラーメン構造のモデル図(出典:『近代建築』13巻,1959年8月号 建設情社)】

また,ほかの箇所に影響を与えることなく,一部のみの解体や組立もできる。なによりも,ブレースが取り除かれたことから,平面計画が構造に拘束されることがなくなった。

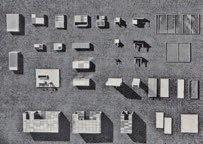

さらに,主柱の立体剛接ユニットを含め,全体の構造が以下の7種類の部材のみで構成されることを広瀬は強調している(写真-5)。

【写真-5 三鉸接ラーメン構造の部品(出典:『近代建築』13巻,1959年8月号 建設情報社)】

1 梁が一体となっている主柱

2 主柱を基礎に取付ける金物

3 支持柱

4 支持柱を基礎に取付ける金物

5 長さ3.6mの梁

6 長さ6.0mの梁

7 長さ2.4mの梁

この7種類の鉄骨材があれば,現場での簡単なボルト接合により,最小面積が7.1m2から無限大の空間を形成させることが可能になるという。実際には,使用する鉄骨の経済性から桁行2.4m×梁間6.0mをひとつの架構単位とし,全体は桁行方向に1.2mごとに伸縮させることができる。水平剛性を高めるために,屋根板にはデッキプレートが用いられた。こうして,図-4に描かれているような,ブレースを必要としない空間単位がつくられていった。

この332型は,SH─32のために考案されていった構造システムだが,竣工時期に前後があり実際にはSH─30によっていちはやく実現した。では,ブレースをもたない構造が生活空間をどのように開放していったのか,SH─30の空間構成を詳しく見ていきたい。

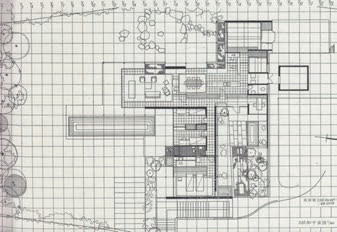

うちからそとへ切れ目なく

SH─30では,三鉸接ラーメンによって可能となった「構造計画と空間計画の分離」という基本理念のうち,「構造計画」と対をなすもうひとつの観点,「空間計画」においてもきわめて特徴的な試みがなされた。SH─30を「ひとつの到達点」(「特集 住宅の’50年代」『建築知識』1989年1月号)と広瀬がみずから語る根拠が,ここにある。SH─30の平面図を見ると,不思議なことに気がつく。住宅部分だけでなく,敷地全体にわたってグリッドのラインが縦横に切られているのである(図-5)。グリッドプランニングを示唆するこの配置図は,広瀬の空間理念を端的に示すもののひとつでもある。

【写真-5 三鉸接ラーメン構造の部品(出典:『近代建築』13巻,1959年8月号 建設情報社)】

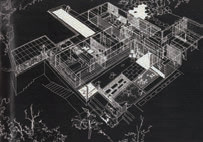

SH─30は文京区関口台町の高台にあり,その眺望をいかに空間構成に生かしていくかが設計上の課題となった。そのためにも,視線を制御する外部空間の設計がもうひとつの大きなテーマとなった。内部の床から外部のテラスへ,さらに芝生の庭へ緩やかに視線がつなげられていく。植栽は,ガラス窓で仕切られているもののあたかも室内へ連続するかのように配置され,庭の池は一部が居間の中へ導き入れられている(写真-6)。「全てをこころゆくまで開放し,うちからそとへ切れ目なく連続する無限の視野の拡がりをつくりだす」ことが目指されていった(「SH─30のデザインプロセス」『建築』1960年10月号)。SH─30に託されたこうした広瀬の空間理念をみると,ブレースの除去による「構造計画と空間計画の分離」とは建物内外を貫く空間の広がり,両者の有機的な連関をつくり出すためのものだったことが分かる(図-6)。そしてグリッドプランニングは,広瀬が言う「面積と距離と視覚の検討」のため,また「空間配分の適正化」を図るために利用されていった。「各室空間と,敷地(庭)との比例的空間バランスと生活機能と敷地クリアランスの有機的な利用のすべてを,1m200角の立体格子の中に組み込んで」いったのである。

【写真-6 SH─30:内観(出典:『建築文化』15巻10号,1960年10月 彰国社 撮影:平山忠治)】

【図-6 SH─30:透視図(出典:『建築』1960年10月号 槇書店)】

さらにこのグリッドは,内部空間において開口部や建具,家具や設備類などにも適用されて,空間に秩序を与えていった。広瀬は建築の構成要素を床,壁,屋根などの「空間を仕切るもの」(建築要素= Building Element)と,家具,設備などの「空間の内部に機能を与えるもの」(建築部品・機能部品=Building Component)に分けて概念化している。1.2mのグリッドは単に平面に適用されるだけでなく,立体化されてその分割数や倍数がこうした建築部品,機能部品の基本モデュールとして使用されていった(写真-7)。SH─30では,出入り口や開口部,壁の一部や家具,間仕切壁にこうしたモデュールが試験的に用いられ,以降のSHシリーズでテーマとなるモデュラーコーディネーションの先駆けとなっていくのである。のちのSHシリーズでは,C・J・Sシステムと名付けられた建築要素の部品化作業が推進されていった。矩計図など詳細図がなくとも,各部品の部品図と組立図のみで施工が可能なシステムが目指された。部品の番号を電話で告げるだけで製作の発注が可能になっていたともいう。そうした意味でも,SH─30はSHシリーズのいわば転回点となる作品でもあった。

【写真-7 機能部品(Building Component)(出典:『近代建築』13巻,1959年8月号 建設情報社)

鉄は私の好みに合わない

このように見てくると,SH─30でひとつの完成形をみるSHシリーズは,その発展の過程が鉄骨造の架構形式に対するチャレンジでもあったのだが,一方では広瀬が思い描く生活空間のあり方を具現化させていくための道程であったことが分かる。モデュラーコーディネーションはSHシリーズの後半ではスペースユニットによる新たな構法の試行に行き着く。柱梁で囲われる立体的な空間単位を工場であらかじめ製作し,現場で組み立てるプレファブリケーションによる試みで,SH─1を解体して建て直した第二の自邸SH─65で試験的に実現した。

このSH─65をめぐって,広瀬は興味深い回想を披露している。鉄という材料をめぐって,「素材としての鉄の美しさを好むという感覚的な愛しかたで鉄を使ったことはこれまでに一度もない」と吐露するのである(「鉄の家」『現代日本建築家全集17』)。「鉄は私の好みに合わない材料であった」とまで広瀬は記している。では,鉄とは広瀬にとって何だったのだろうか。

この文章の中で,広瀬は続けて「私にとって鉄は,私の意図を実現させるために協同してくれるたくさんの有能な道具達のひとつ」と語っている。SH─30で広瀬は,三鉸接ラーメン構造を導入することでブレースを取り除き,平面の自由度を最大限確保しながら,生活空間を外部に開き両者のつながりをつくり出そうとした。そして,構造形式とともに,生活を成立させる機能部品もモデュラーコーディネーションにより組織化させていく。さらには,結果としては実現に至らなかったとしても,それはプレファブリケーションを通じて戦後日本の工業化,その生産システムへと接続されていくことが目論まれていた。

SH─1の設計に際し,木造建築の施工にまつわる曖昧さ,非科学性に対する批判が,広瀬に鉄という材料を選ばせたことがなにより象徴的である。鉄はあくまでも,建築のこうした非科学性を克服するための「有能な道具」にしかすぎなかった。建築の架構原理に緻密さを与えながら,一方では生活空間の自由度を高め,開放していくための手段のひとつだったともいえる。それは,生産システムの領域までも含む,人々が暮らす生活空間の組織化の技術であったともいえるかもしれない。戦後復興期の日本にあって,住宅建築の中でそれが果たされてこそ,広瀬がこの文章の中で言及する「人間との対話」を近代建築が再び回復できる。SHシリーズに託された広瀬の企図は,こうした広い地平を切り開いていこうとするものだった。

〈主な参考文献〉

●「特集:「鉄」」『建築文化』12巻10号,1957年10月彰国社

●「特集/広瀬鎌二」『建築』1963年8月号 青銅社

● 栗田勇編『現代日本建築家全集17 池辺陽・広瀬鎌二』三一書房 1972年

● 横山正監修『昭和住宅史』新建築社,1976年

● 倉斗道夫,矢野和之他編『広瀬鎌二-∞ 作品・著作・行動』広瀬鎌二先生の還暦を祝う会発行 1982 年

●「 特集 住宅の’50年代」『建築知識』31巻370号,1989年1月建築知識

● 松村秀一『「住宅」という考え方 20世紀的住宅の系譜』東京大学出版会 1999年

● 藤森照信『原・現代住宅再見』TOTO出版 2002年

● 末包伸吾「広瀬鎌二の鉄骨造独立住宅作品『SHシリーズ』の空間構成と架構形式に関する研究」『デザイン理論』59 巻,2011年大阪大学

田所 辰之助(たどころ しんのすけ)

1962 年東京都生まれ。日本大学理工学部建築学科教授。博士(工学)。一級建築士。専門はドイツ近代建築史。日本大学理工学部建築学科卒業。同大学院博士課程単位取得退学。主な共著書に『材料・生産の近代』(東京大学出版会),『近代工芸運動とデザイン史』(思文閣出版),『クッションから都市計画まで ヘルマン・ムテジウスとドイツ工作連盟』(京都国立近代美術館),『マトリクスで読む20 世紀の空間デザイン』(彰国社),『ビフォーザ バウハウス』(共訳,三元社)など。

【出典】

建築施工単価2018春号

最終更新日:2019-12-18

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価