はじめに

平成29年11月の道路橋示方書1)(以下,道示とする)発刊に伴い,道路橋の設計において部分係数設計法が導入された。これにより,数ある設計状況の違い,構造物の種類,それを構成する材料およびデバイス,達成しようとする耐荷性能のレベルを,従来の許容応力度法で用いていた“安全率”という,漠然とした指標を用いて表現するのではなく,照査するそれぞれの項目に応じて,既知の部分,未知の部分を区分けしながら,より適切で合理的な設計が可能となった。その道示の思想を受ける形で,平成30年12月の道路橋支承便覧2)(以下,便覧とする)では,主に以下の7項目において改訂が行われた。

①道示に規定された橋の性能を満足するうえで,支承部に求められる性能の標準的な検証手法を提示するという便覧の位置付けの明確化とそれに沿った記述の見直し

②便覧に基づく設計の前提を満足するとみなせる材料の記述の見直し

③支承に求められる性能を有することを確認する試験法の記述の見直し

④設計の前提となる施工(支承の製作を含む),維持管理の条件の明確化

⑤品質管理方法の記述の見直し

⑥維持管理方法の記述の見直し

⑦免震支承の設計モデルの高度化

多岐にわたる改訂がされているが,設計体系の思想的な詳細事項や品質管理・維持管理などについては,さまざまな既報に譲るとして,本稿では,実務的な視点に重点を置き,ゴム支承の設計手法についての新旧(H16便覧,H30便覧)の比較を報告する。また,鋼製支承についても,一般的なBPB支承(密閉ゴム支承板支承)を取り上げ,同一条件下での比較結果などを示す。

1. 支承設計法改訂のポイント

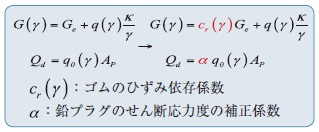

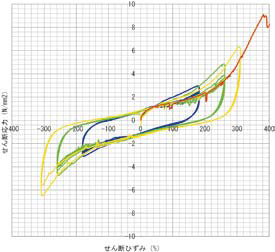

1-1 免震支承の設計モデルの高度化

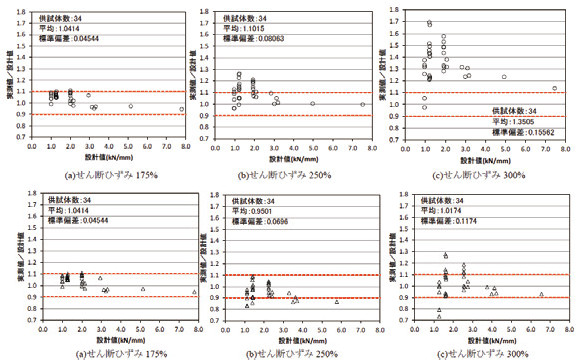

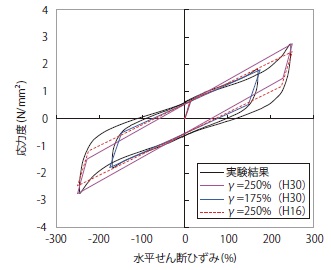

免震支承の技術開発の動向を踏まえ,近年実施された112体の試験データ(図- 1など)に基づいた設計モデルが構築された3)。鉛プラグ入り積層ゴム支承においては,せん断ひずみが大きい領域におけるゴムのハードニングの影響(cr(γ))(図-2,図-3),およびゴムの面積に対する鉛プラグの面積比が降伏時の水平力に与える影響(α)を考慮できるように設計モデルが見直されている。

また,紙面の都合上,データは示していないが,高減衰積層ゴム支承においても減衰性能の向上が図られたものが広く普及している現状を踏まえ,技術進展に適切に対応するために設計モデルが更新されている。

図-1 免震支承の試験結果の例

(ひずみごとの整理:上段-H16便覧,下段-H30便覧)

図-2 鉛プラグ入り積層ゴム支承の設計式による推定精度4)

図-3 設計式の改訂

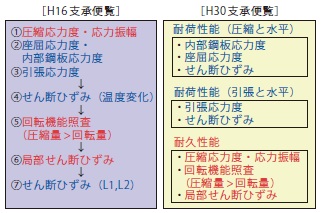

1-2 設計法(照査項目)の比較

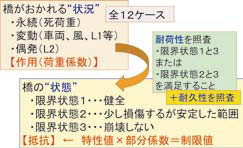

道示における設計体系を実務的な視点から概念的に整理した図が図-4である。設計時に考慮すべき状況(従来の常時,温度変化時,風時,地震時など)として全12ケースを想定し,それぞれに対して,橋(支承)がどのような状態にあるかを限界状態1~3という指標を制限値で代表させて照査することが求められている。この照査は耐荷性能を確認する行為となるが,その耐荷性能を供用期間中に継続的に維持する時間軸の観点として,併せて耐久性能の確認が必要とされており,照査行為としては,大きくこの2つに分類できる。

このような思想をゴム支承の照査項目に落とし込み新旧便覧の比較(図-5)をすると,それぞれ耐荷性能,耐久性能の項目に振り分けられているが,削除または新しく追加された項目はなく,従来通りの照査体系と理解することもできる。

-

図-4 設計体系の概念図 -

図-5 ゴム支承の照査項目 -

図-6 ゴム支承の設計上の数値(許容値,制限値) -

図-7 下部構造と支承の関係 -

表-2 設計条件 -

図-8 支承形状(鉛プラグ入り積層ゴム支承) -

図-10 支承形状(BPB支承) -

図-11 BPB支承各部材の照査結果(安全余裕度) - 構造物補強・補修材【e-シート】|サンコーテクノ(株)

- 橋梁上部工【PAジョイント】|ジェイテック(株)/(一財) PAジョイント 協会

- 橋梁排水関連資材【FRP水切り/FRPドレーン】|(株)ダイクレ

- 橋梁関連資材【Keep dry E】|(株)ネクスコ東日本エンジニアリング

- 橋梁補修補強工【「塗膜剥離剤+ブリストルブラスター®W」工法】|水系塗膜剥離剤工法等研究会

- 橋梁補修補強工【スーパーホゼン式工法】|(一社)日本建設保全協会

- 橋梁上部工その他【ウルトラライトトラス(ULT)検査路】|日本エフ・アール・ピー(株)

- 構造物調査【アレリオ橋梁点検】|(株)エージェンシーソフト

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

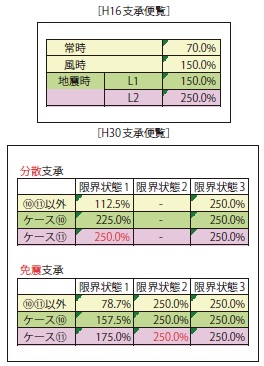

より具体的に見てくと,従来は,ある安全率を考慮した「許容値」を用いていたが,これは,限界状態・設計状況ごとに「制限値=特性値×部分係数」による照査となる。この両者は厳密な意味では直接的な対比ができるものではないが,直感的な整理のために,ゴム支承のせん断ひずみの照査におけるH16便覧での許容値と,H30便覧での耐荷性能の制限値との比較を図-6に示す。ここで,ケース⑪(偶発支配:L2)に着目すると分散支承では可逆性を有する範囲である限界状態1の制限値として,また免震支承では可逆性は失われるがエネルギー吸収能が想定する範囲内で確保できる範囲である限界状態2の制限値として250%という値が設定されており,結果として従来のL2地震動時の許容値と同じ値が与えられていることが分かる。なお,この限界状態1または2の設定は,図-7に整理したように下部構造と支承部との限界状態の関係(限界状態2に至る部材は1つのみ)にも配慮されている。

また,支承部に用いる鋼部材に関して抵抗側の数値の比較を表-1に整理して示す。両者で差が生じている箇所はあるものの,今回の改訂では大幅な変更にはなっていないことが分かる。ただし,照査時には作用側に荷重係数(1.05D)を考慮するため,実設計においては,その影響も加味しなければならない点に留意が必要である。

表-1 支承部に用いる鋼部材の許容値・制限値一覧表

2. 設計例(ゴム支承,BPB支承)

実務に資する参考事例となるように,ゴム支承(鉛プラグ入り積層ゴム支承),鋼製支承(BPB支承)に対して,それぞれ新旧便覧の手法に準拠した試算結果を示す。

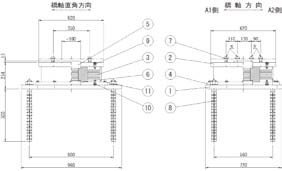

まず,ゴム支承についてであるが,鋼2径間連続非合成鈑桁橋(支間38.8m×2)の橋梁事案を参考として,表-2に反力条件,図-8に旧便覧で設定した支承形状(中間支点部で,ゴム形状□550mm,13mm×6層,G=1.0,鉛プラグφ90×4本)を示している。なお,この試算では,旧便覧で支承形状を決定し,その形状を変更せずに新便覧での荷重係数,照査法にてチェックをする手法とした。また,特にL2地震時の応答値の算出には動的解析の再計算が必要となるが,今回はそれは行わず,荷重係数の違いのみを考慮している。

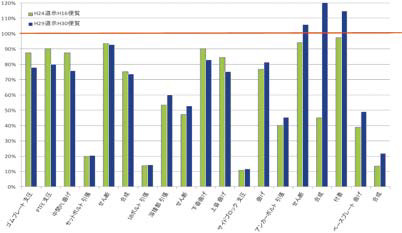

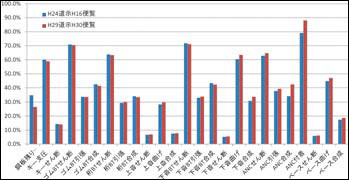

図-9は新旧便覧(および道示)

の手法で照査結果《応力度を基準値(許容値または制限値)で除した数値:100%以上は照査NG》を整理した図である。この図から,いずれの部材照査においても,多少の数値の増減があるものの,この事例では制限値を超える部材は見られないことが分かる。個々の変動要因は,許容値と制限値および荷重係数による違いであると考えられる。ただし,アンカーボルトの照査については,道示III1)において,新規にコンクリートの支圧破壊,コーン破壊の照査が規定されている点に留意が必要となる(新便覧では,橋座面の強度が道示にしたがって確保されている場合には,省略可能との記載があるため,ここでは照査から除外している)。

※図中の「鋼板残り・・」はゴム上下鋼板のキー溝の残り厚み,「BT」はボルト,「ANC」はアンカーを示す

図-9 ゴム支承各部材の照査結果(安全余裕度)

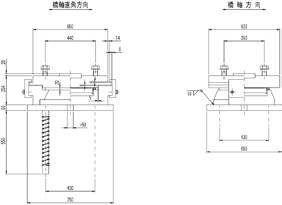

同様に,BPB支承においても整理した結果を鋼単純鋼床版箱桁橋(支間55.1m)を対象に行った試設計事例として図-10にBPB支承図,図-11にBPB支承の応力度をそれぞれ示す。この結果においても,ゴム支承のケースと同様に,各照査項目ともに増減はあるものの,アンカーボルトを除いて,形状変更を伴うような部材は見られないことが分かる。アンカーボルトについては,応力超過が見られるが,これは,材質がS35CNであったためにせん断照査の制限値が下がった影響である。

また,先のゴム支承でも同様であるが,アンカーボルトの付着応力度の照査においては,コーン破壊分の表層から2D(アンカー径の2倍の長さ)は,抵抗面積から除外することになったため,応力度は増加傾向にある。

このため,アンカー周辺は設計法改訂の影響が出やすい箇所であると言える。

以上,ここでは新旧便覧での設計適用事例を示したが,あくまでも一例に過ぎない試算結果であるため,参照の際にはご留意願いたい。

おわりに

紙面上の都合から,ここでは改訂内容の一部を紹介した。この他にも,設計実務上および製造・品質管理の観点においてさまざまな改訂が盛り込まれている。日本支承協会技術委員会では,関係機関とも連携しながら具体の設計事例などの整理・取りまとめを進めているため,また別報にて報告したいと考えている。

参考文献

1) 日本道路協会:道路橋示方書・同解説I~V,平成29年11月

2) 日本道路協会:道路橋支承便覧,平成30年12月

3) 高橋良和,篠原聖二,星隈順一:免震支承の設計モデルの高度化,第17回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関するシンポジウム講演論文集,pp.325-332,2014.

4) 篠原聖二,榎本武雄,星隈順一,岡田慎哉,西弘明,高橋良和:ゴム支承の終局限界状態の評価に関する研究,第17回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関するシンポジウム講演論文集,pp.333-340,2014

【出典】

積算資料公表価格版2020年1月号

最終更新日:2023-07-10