- 2025-10-24

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

総論

国土交通省発表の2024年度の新設住宅着工戸数は、81万6018戸と前年度比では2.0%増、3年ぶりの増加となった。

東京都の住宅着工戸数は、全国でも唯一10万戸を超える需要があり、前年度比では3.8%増の12万9571戸である。

過去10年対比では、緩やかな減少傾向にあるものの、今後も一定の需要が見込まれるものと推測される。

都市圏の特徴の一つとして、小さな土地・住宅密集地に住宅を建設する狭小住宅が数多くみられる。

駅近や利便性の高い立地に居住したいという高い需要がある反面、建屋の建設においては、狭小地では建屋前の道路も重機等が入り込めないほど狭い道路幅である場合が少なくなく、結果として建築コストが割高になってしまうというデメリットが存在する。

狭小地施工現場の課題

住宅建築の施工には、主にラフテレーンクレーンが使用されている。

移動式クレーンとしては機動力が高いが、機体の大きさ等から、狭小現場への進入や設置が困難な場合がある。

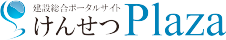

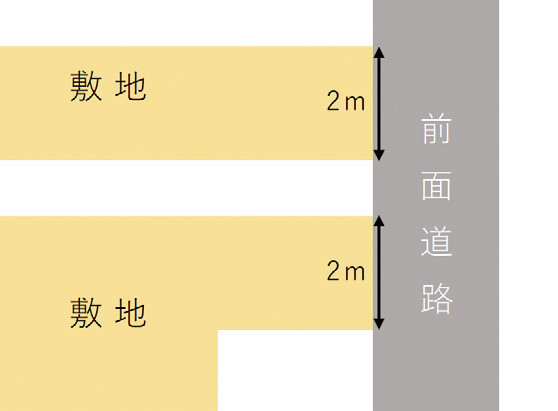

特に、幅が2mに満たない接道(図-1)や、間口が2m程度の旗竿敷地(図-2)も、これまでは建築資材の搬出入が困難とされてきた。

また、接道が袋小路であり、迂回できないため道路使用許可がとれず、施工自体が困難なケース等もある。

住宅建築の耐震化や土地の有効活用に当たり、鉄筋コンクリート造の新築・リフォーム施工のニーズが高まっている一方、都市圏や駅近の利便性の高い住宅密集地や狭小地には、従来のトラック搭載型クレーンやラフテレーンクレーンなど車幅や機体の大きいクレーン車が入り込むことが困難なため、工期の長期化や、それに伴う輸送費・人件費の増加、周辺道路を通行止めにせざるを得ない課題が発生している。

課題解決に向けて

都市圏では狭小地施工現場における施工での課題解決が求められている。

道路を通行止めにせず、狭い経路に搬出入し、限られた作業スペースでも現場に必要な作業を可能とする技術が活用されることで、工期を大幅に短縮し、コスト削減や地域社会との共生に貢献するものと思われる。

こうした狭小地施工現場におけるクレーンの技術について紹介する。

稼働事例

事例1 基礎内への設置事例

事例2 建物内への設置事例

事例3 通行止めを伴わない設置事例

事例4 低層階ビルへの施工事例

狭小地施工 クレーンの技術 注目製品

住宅建築用クレーン

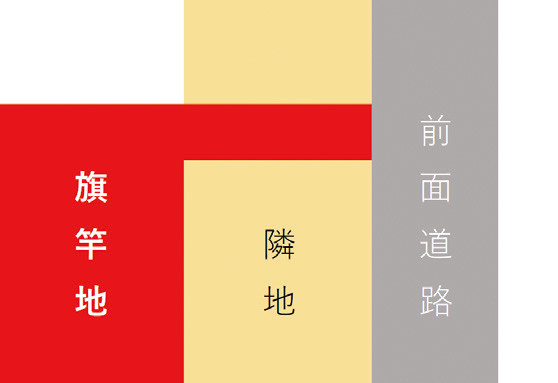

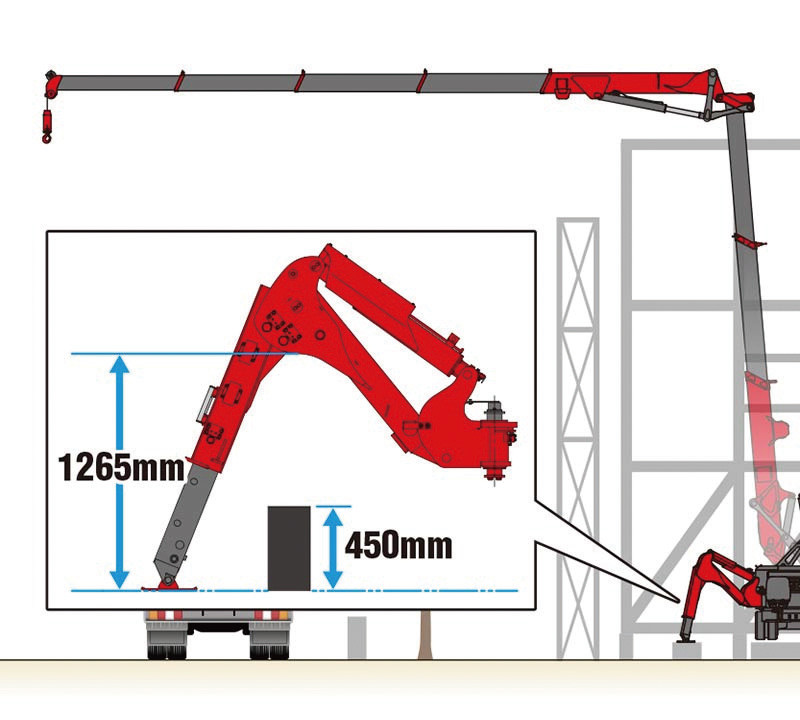

古河ユニック(株)の「U-CUBE」は、伸縮型起伏ブームを採用したことで、従来の技術では届かなかった建物奥や障害物の裏側へのアクセスが容易となり、架空線や足場などを避けながらの資材搬入を実現する。

格納時の本体幅は1.5mとコンパクトであり、幅約2mの直角通路も支障なく走行できる。

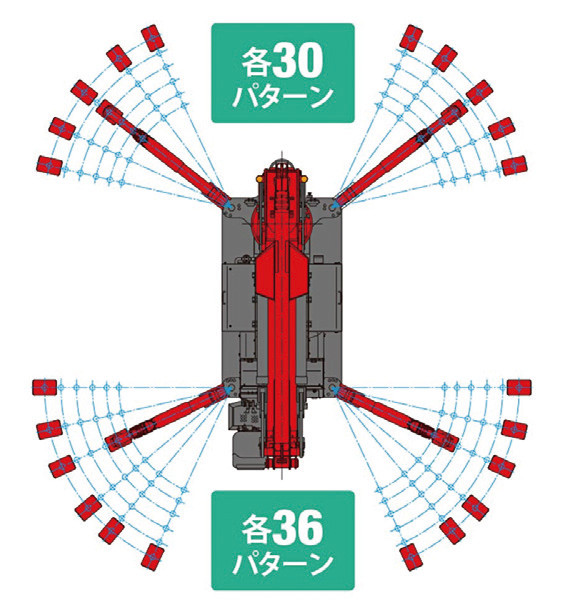

また、優れた小回り性能と豊富なアウトリガ設置パターン(前方各30パターン・後方各36パターン)により、多様な作業姿勢を選択することができる。

これにより、一般的な住宅基礎の高さ(約450mm)を跨ぐことが可能となり、建物内部への設置も実現する。

したがって、道路の通行止めを伴わず作業を行うことができる。

液晶ディスプレイを備えたクレーン監視システムを搭載したことで、クレーン状態の常時監視やラジコン操作に対応でき、安全性と操作性にも優れている。

工期の大幅短縮とコスト削減を可能とした点が評価され、第55回機械工業デザイン賞IDEAにて日本デザイン学会賞を受賞した。

詳細▶特集90、91ページ

【出典】

積算資料公表価格版2025年11月号

最終更新日:2025-10-24

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版