- 2022-10-24

- 土木施工単価

はじめに

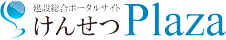

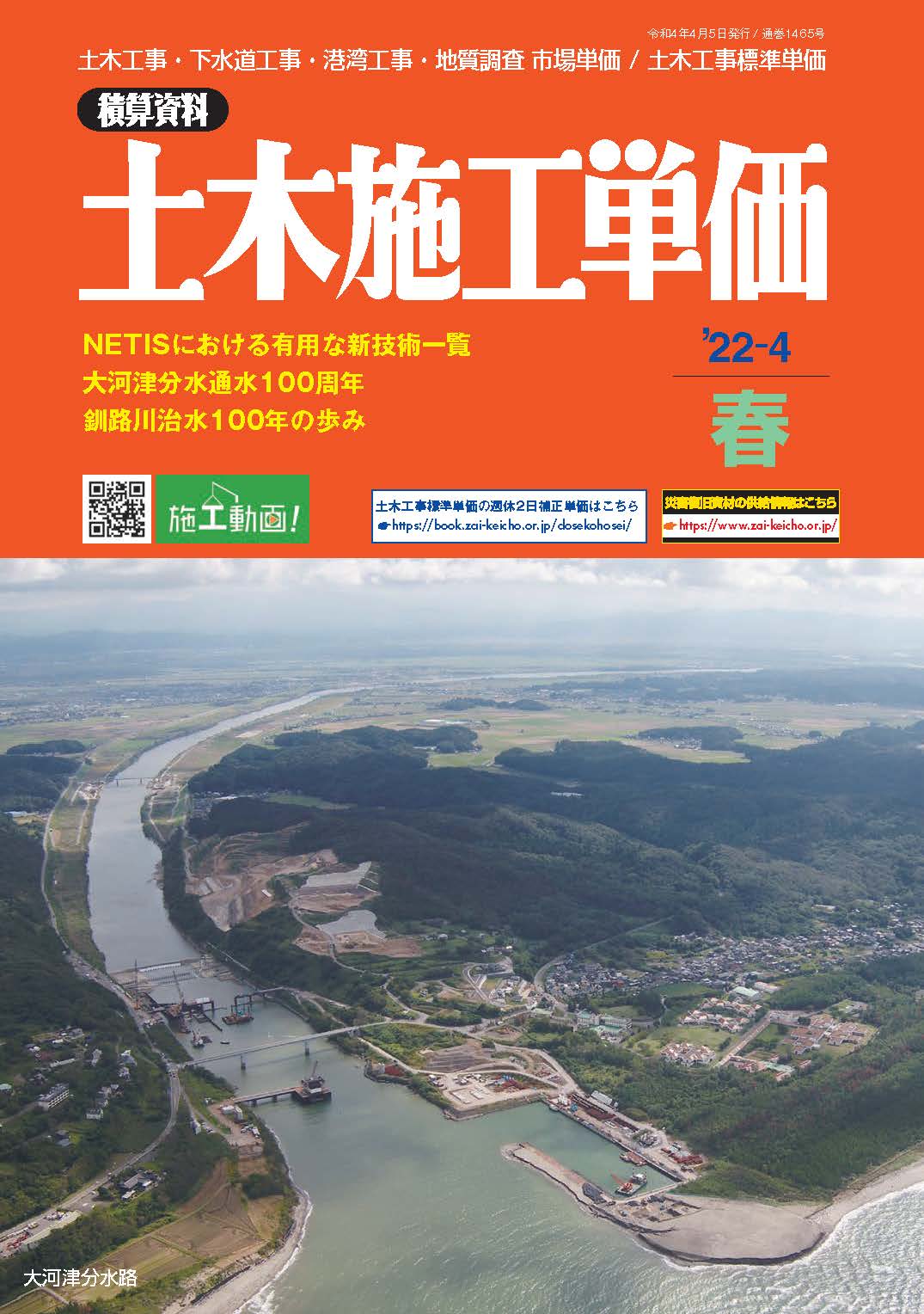

大河津分水路は,信濃川水系信濃川の新潟県燕市付近より分派し,同長岡市の寺泊付近で日本海に注ぐ,全長約10kmの人工河川であり,大正11(1922)年の通水から令和4(2022)年で100年を迎えます。

通水以来これまで幾多の洪水被害から越後平野を守り続け,地元では「越後平野の守り神」とも呼ばれています。

一方で,河口に向かって川幅が狭まる形状により洪水時に水位が上昇しやすく,施設の老朽化も進行するなど課題を有しています。

現在,大河津分水路では,こうした諸課題の解消を図るため,河口部を約100m拡幅するとともに施設の改築を行うなど,全国でも有数の大規模な土木事業「令和の大改修」を実施中です。

本稿では事業の概要とさまざまな取組についてご紹介します。

大河津分水路の概要

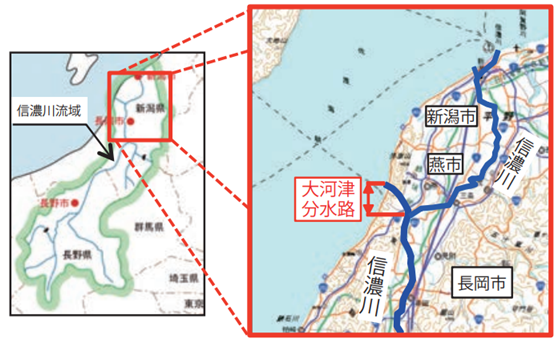

大河津分水路の工事は,明治29(1896)年に発生し,越後平野の広範囲に甚大な浸水被害をもたらした大洪水「横田切れ」を契機に,明治42(1909)年より工事に着手し,イギリスやドイツから輸入した当時の最新の大型土木機械を使用し,延べ約1,000万人の人々の力が結集され,今から100年前の大正11(1922)年8月25日に通水しました。

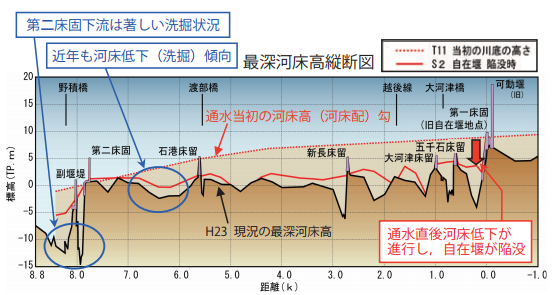

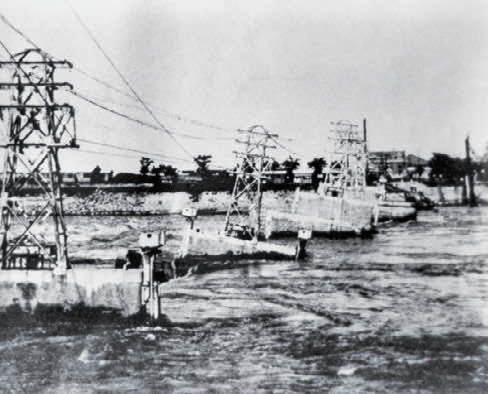

しかしながら,通水からわずか5年後,大河津分水路への流量を調節する自在堰が急激な河床低下により陥没したことから,河床安定性を確保するための第二床固をはじめとする床止め群,および自在堰に代わる施設である大河津可動堰の整備からなる「信濃川補修工事」に着手,昭和6(1931)年に完成し,ほぼ現在の大河津分水路の姿となりました。

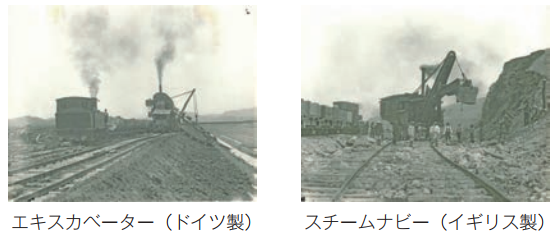

大河津分水路は,本川側の大河津洗堰と分水路側の大河津可動堰の双方のゲート操作により平常時,渇水時,洪水時の流量制御を行っています。

これらの施設は老朽化に伴い大河津洗堰を平成4~14年に,大河津可動堰を平成15~26年にそれぞれ改築し,現在に至っています。

大河津分水路が有する課題

大河津分水路は当時の技術的制約などから河口に向かって漏斗(ろうと)状に狭まる形状であり,河口付近の川幅は上流の信濃川との分派点付近の4分の1となっており,上流に向かって堰上げによる水位上昇が生じます。

また,分水路通水前の信濃川は現在の分派点から約60kmを経て日本海に至っていましたが,分水路はこれを約10kmでショートカットしたため河床が急勾配となったことで,河床低下が進み自在堰が陥没しました。

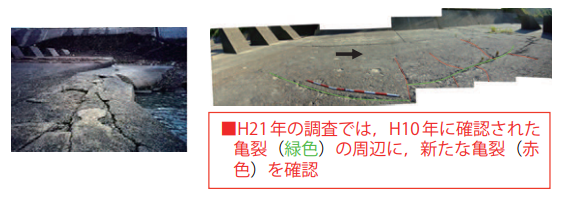

これにより河床低下を抑制する要の施設として整備された「第二床固(とこがため)」は,昭和6(1931)年の完成から90年余り経過しており老朽化が顕著となっています。

大河津分水路「令和の大改修」の事業概要

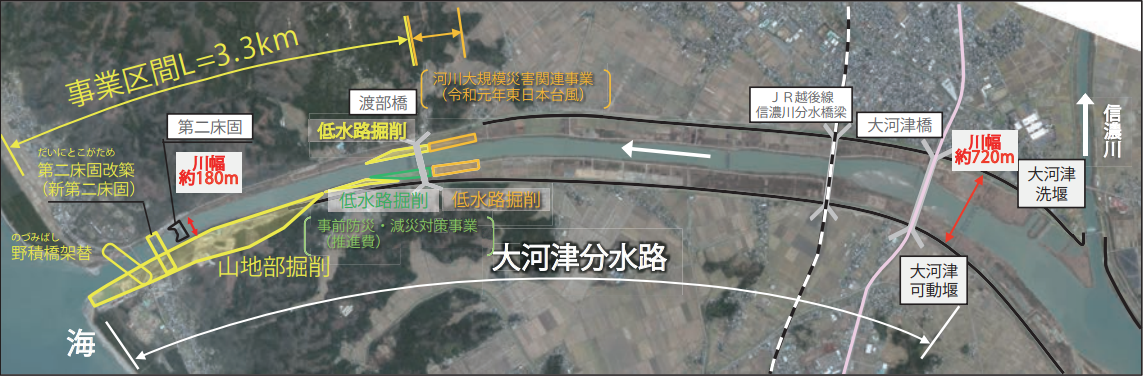

平成27(2015)年度に着手した「大河津分水路改修事業(令和の大改修)」は,大河津分水路山地部および低水路の拡幅と掘削土の有効活用,拡幅に伴う第二床固の改築,および橋梁の架替などからなり,総事業費約1,200億円,事業期間18年間(令和14(2032)年度完成予定)の大規模な事業です。

完成後は,昭和56(1981)年8月洪水と同規模の洪水が流下した場合でも,河口から約20kmの一連区間の水位が計画高水位以下に低下し,堤防決壊の防止および支川合流部の水位低下が図られます。

また,信濃川上・中流部のさらなる治水安全度の段階的な向上に向けた事業の実施が可能となります。

令和元年東日本台風による洪水の概要

事業着手から5年目の令和元(2019)年10月に発生した令和元年東日本台風(台風第19号)は,信濃川流域に観測史上最大雨量となる大雨をもたらしました。

信濃川水系上流域では多数の水位観海測所で観測史上最高水位を記録し,長野市穂保(ほやす)地区における堤防決壊をはじめ浸水被害が多数発生し,甚大な被害が生じました。

信濃川中流域でも,千曲川で生じた洪水が時間の経過とともに流下し,小千谷,長岡,大河津の各水位観測所で観測史上最高水位を記録し,無堤区間等では床上・床下浸水による被害が発生しました。

大河津分水路「令和の大改修」の進捗状況

(1)山地部および低水路の拡幅

山地部掘削は,地すべり等の影響の少ない左岸側を拡幅することとしており,平成30(2018)年度より本格的に着手しています。

掘削土は,これまでに近傍の燕市や三条市の公共事業に提供し,現在は,ほ場整備事業と連携した盤上げ盛土や堤防の強化等に活用されています。

全体で約1,000万m³(東京ドーム約8杯分)を超える掘削土が発生することから,今後とも関係自治体等と連携し,地域の活性化に資する掘削土の有効活用を図っていきます。

また,山地部掘削の完成までには期間を要することから,早期の水位低下効果発揮のため,燕市渡部地区において令和2(2020)年度より低水路掘削を進めています。

(2)拡幅に伴う第二床固の改築(新第二床固の建設)

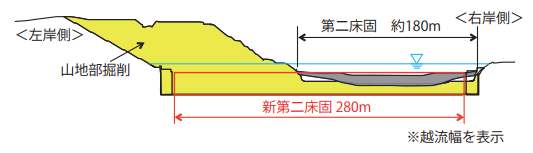

昭和 6(1931)年に完成した第二床固は老朽化が進んでいることから,大河津分水路の拡幅と併せて改築を行うこととしており,第二床固の約200m下流に新たに「新第二床固」を設置します。

現在は,新第二床固のうち右岸側の現況河道内で工事を進めています。

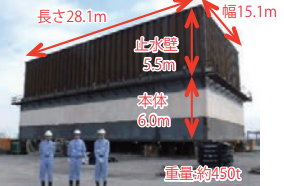

これまでに,新第二床固本体の一部となる鋼殻ケーソン全9函のうち3函の据付・設置が完了,残る6函の据付・設置を順次進めていく予定です。

引き続き河道拡幅部分を含む新第二床固全体の早期完成に向けて工事を進めていきます。

(3)拡幅に伴う橋梁(野積橋(のづみばし))の架替

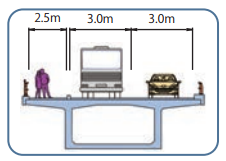

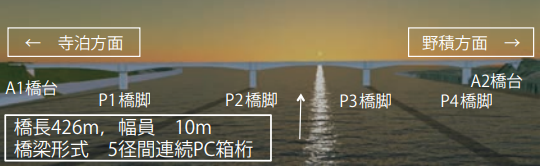

河口部に架かる国道402号野積橋(新潟県管理)は,大河津分水路の拡幅に伴い現在の野積橋の約200m下流において,共同事業者である新潟県とともに橋梁架替事業を行っています。

完成後は新たに海側に歩道が設けられ,日本海の眺望が可能となります。

これまでに右岸橋台と橋脚全4基のうち2基が完成し,現在,河川中央部の橋脚と左岸橋台工事を進めています。

今後橋脚1基,上部工の工事を早期完成に向けて進めていきます。

「令和の大改修」でのさまざまな取り組み

(1)令和の大改修におけるDXの取組

令和の大改修では,一連の建設生産プロセス全体で積極的なBIM/CIM活用をはじめDXの取組を行っています。

当事務所は全国の「i-Constructionモデル事務所」10事務所の一つに選ばれ,「3次元情報活用モデル事業」として令和の大改修において,調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ,3次元データの活用やICT等の新技術の導入を加速化させる取組を行っています。

具体的には,事業全体の測量,設計,工事の各段階における業務や工事の成果を3次元データ化し,一元的に組み込んだ統合CIMモデルを構築し,受発注者間でのデータ共有が可能な情報共有システムを活用しながら運用しています。

そのうえで,複数の工事を同時に施工する際の仮設計画の確認や,鉄筋構造物の配筋の干渉有無の確認等に活用し,現地施工の効率化を図っています。

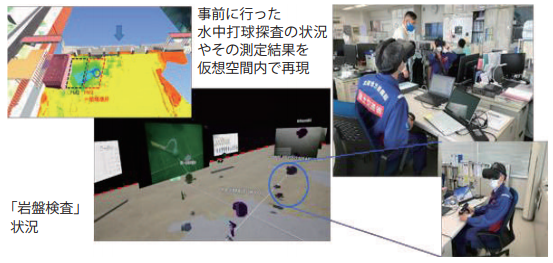

新たに監督・検査でのBIM/CIM活用等についても検討を進めており,現在実施中の新第二床固改築Ⅰ期工事では,AR(拡張現実)とVR(仮想現実),3次元データを活用した遠隔臨場等の高度化の取組を進めています。

具体的には,新第二床固本体の工事は,河川水が流れる状況下で,海からの強風,波浪の影響を受けながら,水中に大規模なコンクリート構造物を建設する極めてチャレンジングな工事であり,施工中および完成後に水面下で不可視となる部分について,受発注者双方で適時的確に確認を行いながら,品質を確保し施工することが特に求められています。

これらを着実に実現するため,本工事ではAR・VR技術を活用し,3次元データや現地映像を基に構築された仮想空間に受発注者が遠隔で入り込み,臨場感を持って現場を確認する取組を行っており,現地確認時の危険回避や効率化,省力化による生産性向上に資するものと考えています。

(2)インフラツーリズムの取組

令和2(2020)年7月,AR・VR等の最新技術により事業の内容をわかりやすく紹介する令和の大改修の情報発信基地「にとこみえ~る館」がオープンし,コロナ禍にもおいても令和3(2021)年12月末までに1.5万人を超える方々に来場いただきました。

大河津分水路周辺には,長岡市寺泊地区の魚の市場通り,弥彦村の弥彦神社,燕市の金属加工産業などの観光資源が多数存在し,既存の信濃川大河津資料館と併せて,周辺観光資源と大河津分水路を核としたインフラツーリズムの取組を,地元の皆さまと連携しながら進めています。

(3)大河津分水通水100周年記念事業

令和4(2022)年8月25日で大河津分水は通水100周年,同年8月10日で新潟市を流れる関屋分水は通水50周年の節目をそれぞれ迎えます。

大河津分水通水から99年目を迎えた令和3(2021)年8月25日,信濃川沿川の市町村長,新潟県の関係者が一堂に会し,「大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念・未来につながる事業実行委員会」を設立しました。

今後とも地元住民や関係機関等と連携しながら,多くの方々に大河津分水や関屋分水の歴史,これまでの恩恵や効果を知っていただき,次の100年に向けた,未来の川づくり・地域づくりにつながるような記念事業等を実施していくこととしています。

おわりに

今から100年前,大河津分水路は先人たちの努力により,イギリスやドイツ等欧米から最新鋭の機械を輸入し,当時の最先端の技術を駆使し開削され,その後のわが国の土木技術の発展と向上に貢献しました。

令和の大改修においても,引き続き最新のデジタル技術等を活用した取組を進め,今後の建設技術の発展に貢献していくとともに,一日でも早い完成に向け,引き続き事務所および関係者が一丸となって取り組んでまいります。

【出典】

土木施工単価2022年春号

最終更新日:2022-10-24

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-05-16

- 土木施工単価

- 2023-05-08

- 土木施工単価

- 2023-05-01

- 土木施工単価

- 2023-04-10

- 土木施工単価

- 2023-03-06

- 土木施工単価

- 2023-03-02

- 土木施工単価

- 2023-02-27

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-23

- 土木施工単価