はじめに

2021年度、建築推進会議の発足から標準化の取り組みが加速して本年で3年目です。

モデル事業が採択されて各チームで標準化に向けた取り組みのレポートを作成している段階です。

今回、モデル事業における設備分野でも、設備の情報や設備のプレイヤーが建設業界全体に果たす役割が非常に大きなものであることがクローズアップされました。

建築分野における施工技術コンサルタントもしくはBIMマネジャーの職能に設備のナレッジがどうしても必要であると期待され、多方面で展開されています。

今回、設備環境小委員会では、これまでのIFC設備利用標準の策定のみならず、ワークフローの策定にも取り組みました。

その特定項目として7分野を定め、設備セミナーイベントで情報公開しております。

本編では、その7つの特定項目の目的と成果を簡単にお示ししたいと思います。

設備設計におけるIFCなどBIM活用

設備設計におけるBIM活用と、どのようなシーンでIFCが活用されているか

設備設計のBIMにおいては、従来のモデルを3Dで入れるという活用から、情報をつなぎ渡すことにより、業務のフロー改善を図る段階に入っている。

設備システムの多様化、建築形状の複雑化・大規模化・超高層化に伴い設備設計はますます複雑となっており、設備設計には高い調整能力と手間がかかっている。

BIMワークフローの重要性

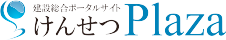

一般的にBIM連携するとは、モデルとモデルの交換によるコーディネーションであり、建物の形状だけではなく建物情報の交換や循環がどのように行うのかが求められる。

形状以外にも、お互いにどのような情報が必要で、どのようなタイミングで受け渡しを行うのかを設計初期に決めておく必要がある。

受け取りのルールを早期に決めておくのがとても重要になる。

これらを実現する手法の検討として、各関係者でBIMが持つ共有すべき情報を外部のデータベース(Excelなど)で連携させ、必要な情報の構築を行うことである。

現在、BIMツールは前回からどこが変更されたかの差分伝達がしづらい状況だが、外部データベースを使用し時系列で差分の見える化ができる。

設計プロセスにおいて、どの段階でどのように内容が変わっていったかを将来的にトレーサビリティできると、より信憑性が高くなる。

空間と設備、スペースと設備を構成するもの

概要

近年のBIM活用では、企画・設計・施工・維持管理など各関係者がデジタルで情報を取り扱い、他分野にまたがるデジタル情報の活用がなされている。

共同設計アプローチにおいては、他工種・他工程の利用するスペースをデジタル化して情報共有する必要がある。

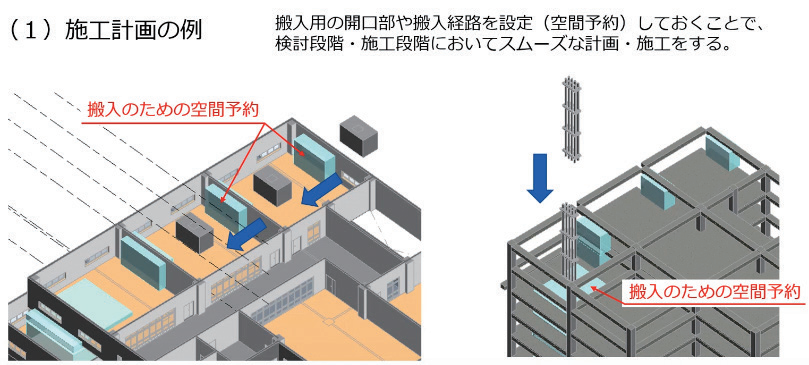

建築・設備の取り合い、工事スペース、メンテスペースなどに必要な空間の割り当てを確保しておくことを「空間利用のデジタル化を空間予約する」という。

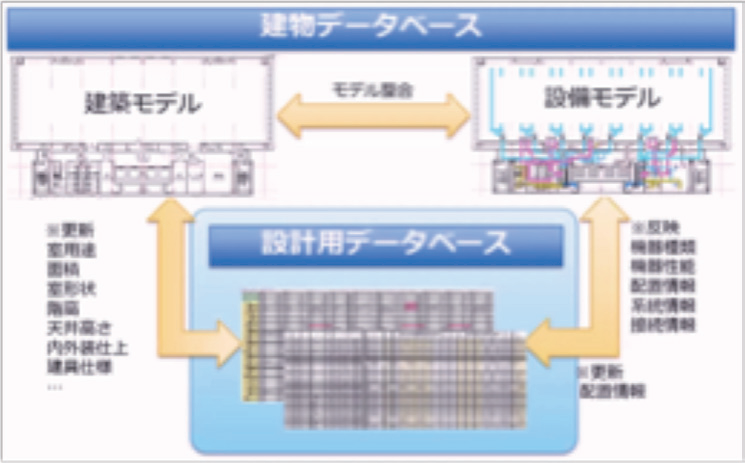

今までは空間情報を意味する同様なIFCエンティティ(Ifc Space、Ifc Zone)はあったが、空間予約(割り当て)には適さない。

今回IFC4でIfc Spatial Zoneが規定されて、部屋とは区別できる空間情報(ゾーン)が表現可能となり、Ifc Space、Ifc Zoneとさまざまな空間定義と併用して活用することによって設計段階における他分野とのデジタルコラボレーションや効率的な計画の実現が期待できるようになった。

BIMワークフローの重要性

プロジェクトの取り組み

取り組み内容について、IFCのベストプラクティスの共有、ソフトウエアベンダーによる実装状況や事例紹介の実施予定、ワークショップと並行して設計初期段階のユースケースの整理を行っていく。

最終的にはIfc Spatial Zoneの活用方法やユースケースを整理して、使用する際のガイドラインの提供を行い、プロジェクトが進展していく際は、内容発信も行っていく。

Ifc Spatial Zoneの活用案(想定活用事例)

(1)施工計画想定の例

(2)資材管理想定の例

(3)特定機能(貫通)への対応例

(4)照明制御のゾーニング例

(5)セキュリティゾーンの例

(6)無線電波の空間予約の例

空間予約は、さまざまなシーンでの活用があり、今後ユースケースをまとめていく段階で有効な情報については適宜、発信する。

Ifc Spatial Zoneは、設計者から施工者への活用伝達

施工者間での取り合い、施工計画調整、設計者・施工者から維持管理者への情報伝達など、さまざまな場面での活用が期待できると見込まれるbSIのプロジェクト活動を通して、IFCを活用するメリットやそれに当たってのガイドラインの情報提供によるIfc Spatial Zoneの認知向上や利用拡大を継続する。

オブジェクト標準とIFC4によるストックデータ整備に向けて~意構設連携を見据えて~

BLCJオブジェクト標準

属性項目一覧やカテゴリー別パラメータ一覧を基に、ジェネリックオブジェクトのサンプル作成やメーカーオブジェクトの確認を2018年度からプリズムを活用して実施している。

2020年度はサンプルオブジェクトを使用して、実際にジェネリックオブジェクトやメーカーオブジェクトがBIMソフトにどのように取り込まれ振る舞うのか、オブジェクト標準がどの程度反映できているのかの検証を行った。

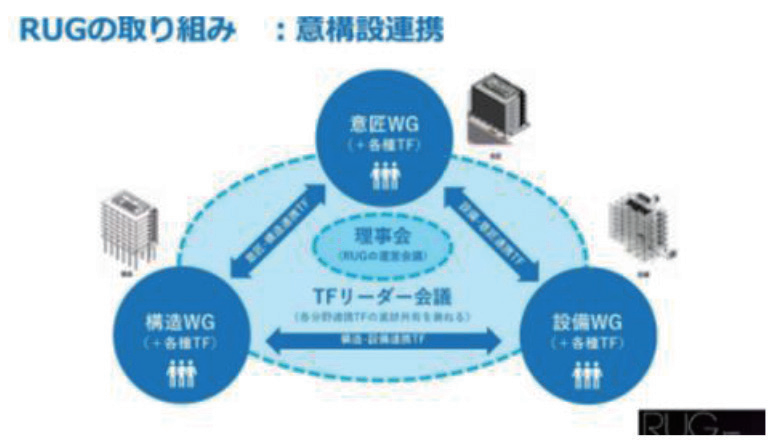

RUGの取り組み

Revit User GroupはAutodeskと連携して、各部会で標準化されたパラメータや意匠構造設備で最低限共通化を図るパラメータをRevitで対応できるように整備を進めている。

RUGの取り組み:ファミリ仕様書

RUGの取り組み:MEPテンプレート

RUGの取り組み:意構設連携

タスクフォース活動

RUGでは、意匠・構造・設計間における連携活動も活発に進められている。

一例として、設備構造間連携では、設備荷重の情報の受け渡し(MEP→S)、貼り感通貨の範囲(S→MEP)、梁貫通情報(MEP→S)をRevitで直接受け渡す手法の検証を行い、具現化を図っている。

将来を見据えたストックデータ整備に向けて

未定義のものから整備をしていき、IFC4として社会基盤データ構築を含め、国内のBIM普及を進めていくべきではないかとの問いかけがある。

IFC4で広げる建築設備設計

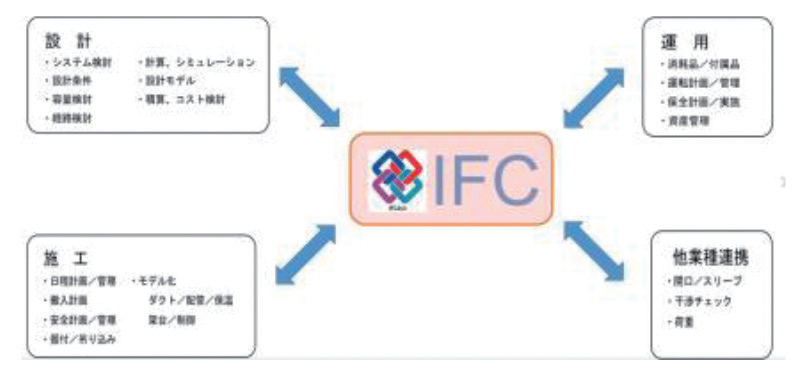

IFCとは

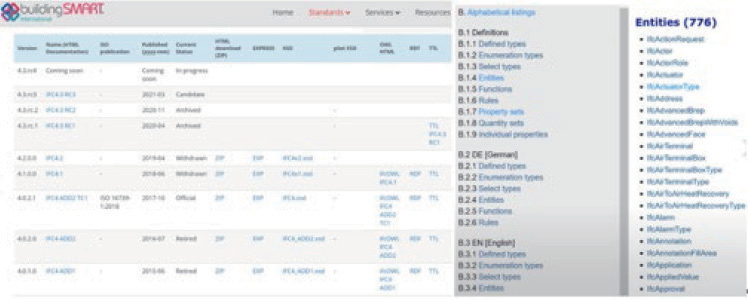

IFCはbuildingSMARTInternationalが策定したBIMの規格となり、2013年に国際標準化された。

IFCの目的として建設・FMのデータ共有となっている。

現在では、ISOの審査の元2018年にIFC4.3がリリースされた。

空調ダクトシステムにおける設備要素のIFCデータ構成、属性情報およびシステムの解析手順

IFCの技術仕様書はbSIの公式のHPで確認でき、全てのエンティティと各エンティティの定義と属性などが記されている。

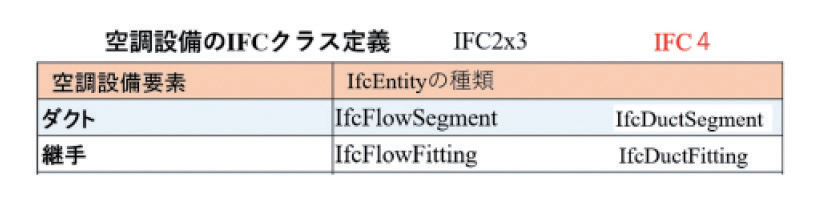

空調設備IFCクラス定義がIFC2x3とIFC4では、表現がより具体的に設備の要素が定義されていると考える。

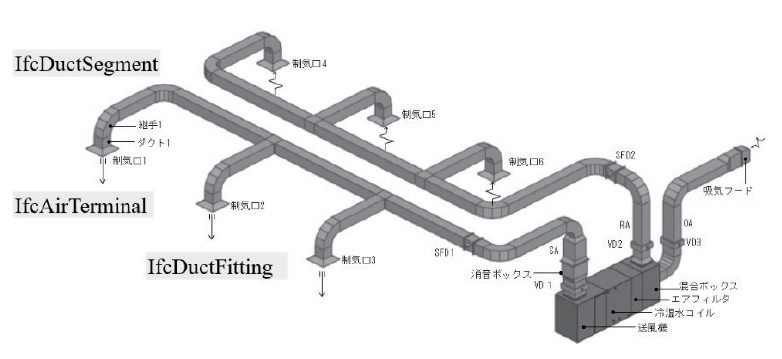

昨年の論文で使用した空調ダクトシステムのBIMモデルは、ダクトをIfc Duct Segment、制気口はIfcFlow Segment、継手はIfc Duct Fitting、として定義される。その他消音ボックスダンパなどはIfcBuilding Element ProxyではなくIfc Energy Conversion Deviceと定義されIFC4の仕様と一致している。

IFCではIfcPropertySetという属性定義がされ、BIMソフトからはそれら属性は簡単に出力できる。

例えばダクトの属性としてサイズや動圧、流量、風速、圧力損失を出力でき、これらのIFC属性を利用してダクトの設計結果を出すことができる。

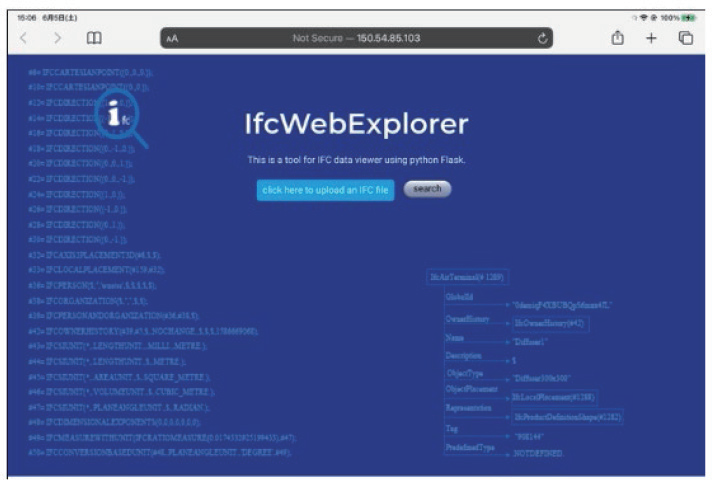

IFCデータビューアの開発

ダクトシステムの情報解析、活用研究、そしてPythonを使用してIFCスキーマーを解析しながらIFCWebExploreを共同開発した。

IFC4/IFC2x3両方対応する。

特長としてスキーマーファイルはツールの中で解析、属性の表示でシステムのつながりの確認ができ、Python、Flask、JavaScriptで構成されたWebアプリとなる。

IFCを用いた設備設計

BIMモデルとダクトシステムの圧力変化を連携できるIFC Pressure Viewerも開発中。

このツールでは、システムごとのダクトやメイン経路の表示、圧力損失が確認できる。

IFCはBIMデータの国際標準となっているが建築設備設計への活用はまだかと思う。

これからはIFC4の応用を広げていき、ユーザーの利便性について向上させる取り組みになると思われる。

スマートシティへのIFC活用へ向けて:IFCとIoTデータモデル連携の可能性

デジタルツイン・スマートシティに関する動向~IFCとIoT(建物OS・都市OS)データモデルの関係

都市OS・建物OSは共通のデータ連携が可能となり、屋内屋外情報を活用してBIMで高度な都市デジタルツインのインフラ構築が実現可能となる。

国内外における、建設デジタルツインが推し進められ、bSIとデジタルコンソーシアムの協調活動や内閣府からスマートシティ活用のためのホワイトペーパーが公開された。

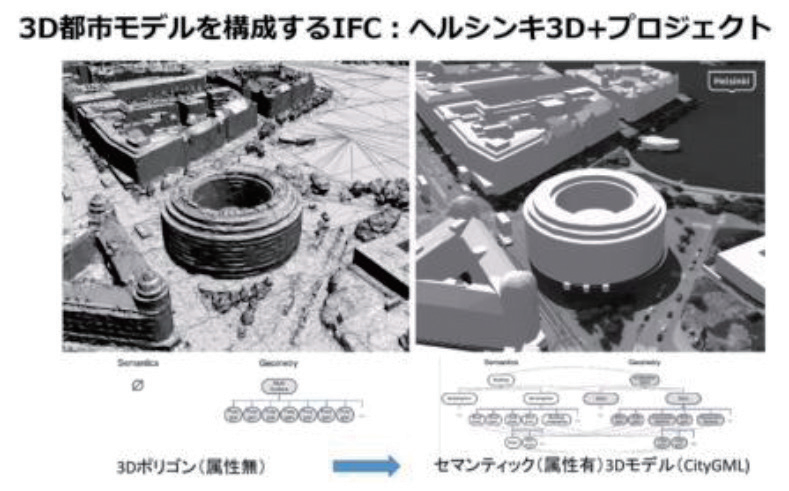

3D都市モデル構築に関しては、ヘルシンキの3Dモデルがセマンティック(属性有)3D都市モデルへと進化している。

属性情報を有するモデルは、IoTやロボット、AIなどがより理解しやすいものとなり、機械化属性の高いアセットとなる。

国内においても国土交通省が3D都市モデルPLATEAUプロジェクトにおいて、都市空間情報をオープンデータとして公開している。

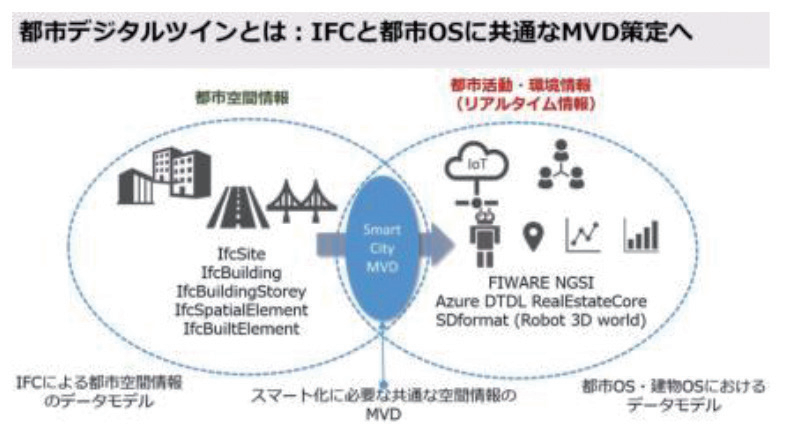

都市デジタルツインについて:IFCと都市OSに共通なMVD策定へ

都市デジタルツインを構築するには、IFCで示す都市空間情報とスマート化に必要な連携情報が課題の一つとなる。

都市OS・建物OSに関連するFIWARENGSIやAzure Digitalなどを含む空間データ情報をIFCに連携させるためスマートシティ対応したMVDの策定が今後の進む方向と考える。

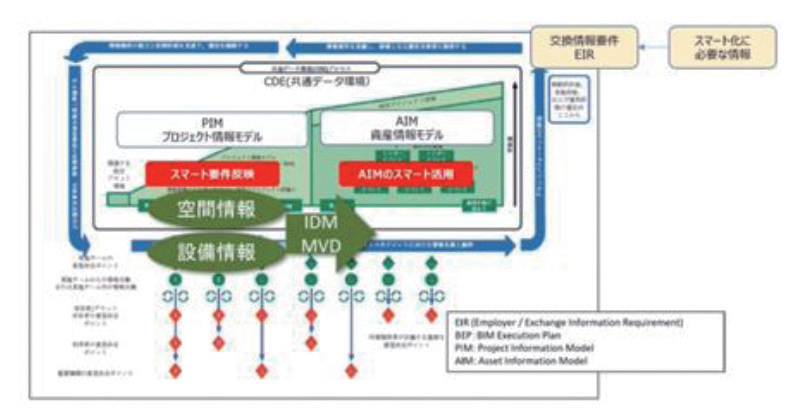

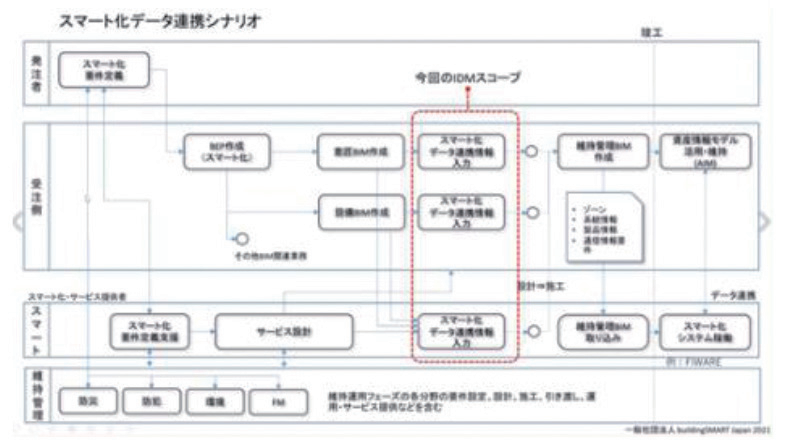

スマート化に対応したIDM検討に関する報告

スマート化に対応した技術連携委員会・PFI協会との連携活動、施設をスマート化する際、どのようなBIMデータを構築すればいいのか、IDM案としてプロセスマップと情報交換要件のたたき台を検討した。

今後は各小委員会やWGで検証改定をしていきたい。

建物運用フェーズにおける都市OS・建物OSに必要なAIM資産情報モデルの内容は、発注者側が要件定義をしていく必要がある。

今回のIDMの策定について、スマート化が必要な場面において、どのような空間情報・設備情報をAIMへ渡せばいいのかがとても重要と考える。

スマート化IDM案-スマート化のデータ連携シナリオ-

発注者・受注者、建物OS都市OS、スマート化アプリケーションの提供者、維持管理フェーズにおける各種データ連携に関わるシナリオとなる。

今回のIDMスコープは赤い枠となる。

検証・議論をして整理をしていく。

今後もIFCとIoT、スマートシティの活動について各小委員会とWGで活性化させていきたい。

bSJにおける設備分野の検定

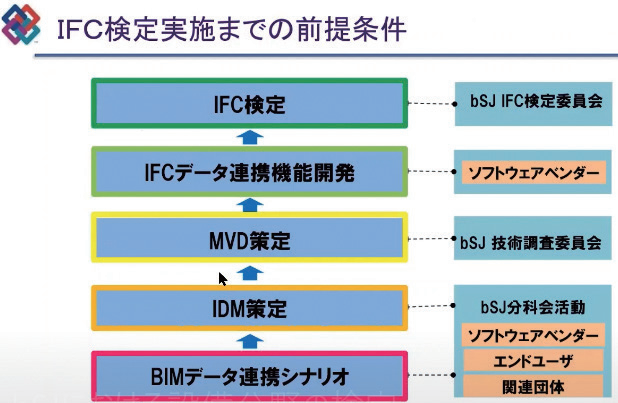

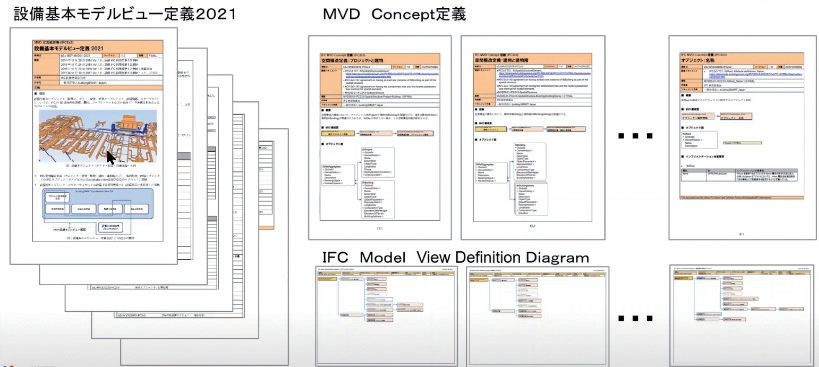

国内における設備IFCデータ交換の実現まで

BIMの活用には、データ自体の信憑性が問われる。

オーサリングツールから他のオーサリングツールへとBIM運用を行う背景がある。

2010年初めに海外でのIFC活用事例紹介から2010年頃に建築IFC提供が可能となり設備CADが読込対応を開始した。

同じ年に設備FM分科会(現設備環境小委員会)で海外設備CADのIFC出力の調査を行った。

設備CAD間での互換性が取れていないため、2011年に設備FM分科会で「設備IFCデータ利用標準」というIFCの扱い方の標準化を行った。

設備CAD3社でデータ交換実証試験を実施、そして2014年にIAI(現bSJ)のIFC検定第一号として検定を実施した。

国際的な認証の経緯

IFCの認証や検定に関しては国際的にはかなり前から行われており、2001年から2002年IFCR2.0認証ワークショップ、2002年から2009年IFC2x認証、2010年から国際IFC認証という、意匠・構造・設備設計のBIMモデル間の調整を主目的としたMVDをベースに認証を行ってきた。

現在はIFC4対応の認証ソフトも出ている。

これらの結果は、BSIのサイトに公開されている。

IFCR2.0認証ワークショップをIAI日本支部主催で2002年10月27日から28日で開催し、4社8プロダクトがIFCR2.0対応のアプリケーションとして国際認証を得た。

本年度より開始した新たな実施内容について紹介

IFCによって目的に応じた情報連携が可能なソフトウエアの検証とその技術的内容の公開、日本の建設業界における情報連携による業務効率化、ソフトウエアのIFCデータ取り扱いに関する機能の品質向上。

《出力検定について》

MVD検定は、提供したMVDコンセプトに対応した出力ができているかを確認する。

図形・座標検定は、検定課題で指示されてサイズ、位置が正しいかを確認する属性検定は、設備IFC利用標準の属性項目に合致していることを確認する。

入出力共通課題について

図面が提供されて、受験するCADベンダーは自社ソフトでモデルの形や位置に従って入力する。

入力した結果モデルからIFCを出力して、出力検定を受ける。

《入力検定について》

検定側がモデルを作成し、出力したIFCのモデルを受検者に提供し、ソフトウエアで読み込み、それぞれのオブジェクトが機能しているか確認する。

2021年度の検定については「IFC検定ガイドライン」に対応した検定とする。

IDMに基づいた課題作成・検定を行い、出力・入力検定を実施する。

積算可能な情報の入出力を行う。

今後の検定に向けて、検定作業の自動化促進や多用途へのIFC利用拡大への対応をする。

設備BIMにおける属性データ利用の現状と課題

建設業界では、以前から生産性が悪いと言われてきた。

それを改善するためにデジタル技術を利用すること。

IFCデータもデジタル技術を利用する一つの形態である。

IFCデータを有効に活用することで、建設業務のプロセスを大幅に効率化することが期待されている。

設備の設計・施工・運用・他業種連携に関わる計算、計画や実施などあらゆる業務の必要とする情報を定義し、全ての関係者がIFCを利用することで総合性の高い情報交換を可能にすることを目指している。

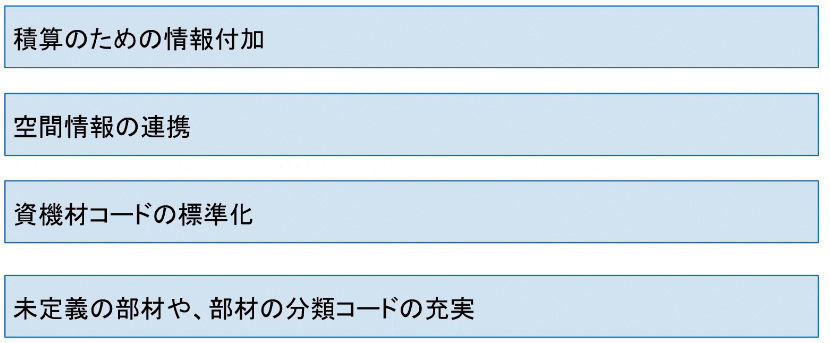

積算における課題

積算を対象とした検定課題を作成する過程でIFCからの自動積算の可能性を検討した結果、多くの課題があることが明らかになっている。

IFCデータ活用の現状とあるべき姿のギャップをどのように解決していくのか~今後の取り組みとして~

CAD以外のソフトウエア(積算、技術計算、FMなど)との連携強化をしていく。

具体的には、未定義部材への対応とIFC4への移行を進めていくこととなる。

未定義部材の整備と分類コードの拡張により、対応可能な部材を増やし網羅性を向上させる。

IFCの対応としては、「2×3」から「4」に移行して、拡張された系統やゾーンなどの空間情報の活用を検討していく。

手法については、アジャイル開発手法を参考にプロセスの優先順位を決め、小さな開発を繰り返しながら順次リリースしていく。

必要に応じてBE-Bridgeの中の仕様を拡張して他団体との連携を強化していく。

さらには、積算情報を含むIFCデータを見える化するツール開発を検討している。

まとめ

オープンなBIMフォーマットであるIFCを中核としたデータ連携により、建設業界の業務効率化を推進していきたい。

そのために、bSJ設備環境小委員会では、IFCデータ活用の現状とあるべき姿のギャップを解決していく。

おわりに

以上7つの特定項目をご覧いただくと、BIMの中で一番効率化が図られる分野は、設備が多く絡んでいるという声をいただきます。

ご覧いただいたように、建築と設備の分野を横断して統合されたソリューションの動き、もしくはその中に設備のナレッジを持った人たちがどのような役割を果たすのかが非常に重要なことは読み取れるような内容であったと思います。

設備環境小委員会としては、今回の取り組みをさらに加速させ、建築BIM推進会議全般の中、そして建築ワークフローの中で有用なIFCの利用標準と標準ワークフローの策定に関与できるべく、各活動を継続していきたいと思っております。

活動にご協力いただいた皆さんに感謝いたしまして、2021年度の報告とさせていただきます。

【設備BIMセミナー】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIXDBW_lzCY3gXMng9KKbV-UBT0xr1QN※YouTubeにて2022年3月までの限定公開

【オープンBIM基礎講座】

https://www.youtube.com/channel/UCiczHK3X-zuDsoioADWZbiw

【出典】

建設ITガイド 2022

特集2 建築BIM

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド