はじめに

わが社は沖縄県に本社を置く総合建設業、いわゆる地場ゼネコンである。

私は建築積算と工事部支援が主な業務の工務部に所属している(写真-1)。

工務部では2016年からBIMを施工に使用するために導入し、事業計画の迅速化、施工計画の効率アップ、問題の早期解決を目的に活用している。

私が管理し、他5名のメンバーがBIM入力を担当している。

BIM専門の部署はなく、設計部では福井コンピュータアーキテクト(株)の「GLOOBE」を、工務部ではグラフィソフトジャパン(株)のBIMソフト「Archicad」を導入し業務に活用している。

設計事務所とのBIM連携に至る経緯

グラフィソフトジャパン(株)が公認したArchicadユーザーグループが全国各エリアにある。

その全国ユーザーが集まるイベントが2019年に開催され、施工分野での実行委員として参加した(写真-2)。

私はそれまで、設計と施工ではBIM活用の目的の違いもあり、BIM連携はメリットがないのでは…という視野の狭い考えを持っていた。

実際に全国のBIM活用実状を体験したことで、BIM連携の効果と重要性を学ぶことができた。

以降、管理者である私の無知がBIM推進を妨げていたことを反省し、設計とのBIM連携を率先して行うようにしている。

BIM連携事例:保育園改修工事

前項のイベントにて出会った鹿児島県の設計事務所(株)ixreaの吉田氏より、沖縄県那覇市での保育園改修工事のご依頼をいただいた。

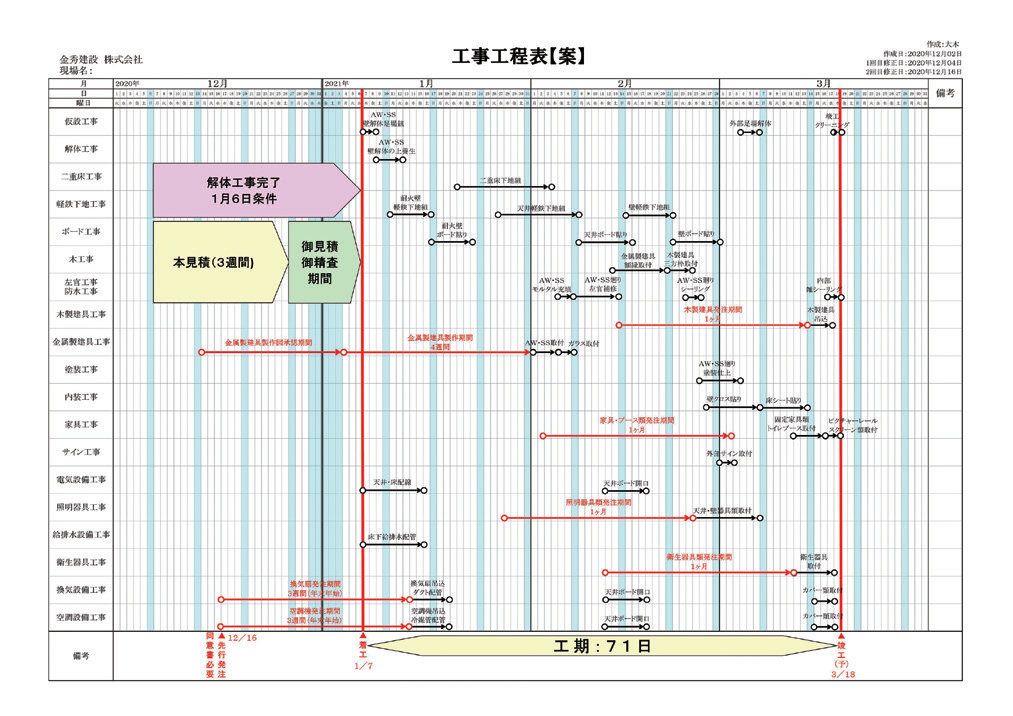

テナントビル2Fの元居酒屋を保育園に改修する工事で、補助金の関係で短工期、施主は東京と問題が多々あった。

工程を調整し、本見積を経て別途内装解体も目処が見えてきた頃、新たな問題が発生した。

①内装解体後、現場を確認すると、柱・窓開口などの位置や形状が図面と違う

②天井裏からさまざまな配管・配線が出てきた(写真-3)

③東京・沖縄に緊急事態宣言発令。設計・施主ともに沖縄への来県が困難に

30年程前に完成した建物で、竣工図と建物でくい違いが多く、30年の間に改修された可能性もあった。

鹿児島県~沖縄県と距離があり、確認しながらの作図には限界があるので、竣工図を元に作図するしかなかったと考えられる。

工期:71日間(図面受取から102日間)という短工期で、くい違いの確認~変更提案~承認を施主・設計共現場立会が困難な中で対応する必要があり、早期の問題解決が急務だった(図-1)。

そこで、引き継いだ設計BIMデータを活用し、早期の問題解決を行った。

①現場と図面の食い違いの把握

喫緊の対応が必要な状況で、図面を見ながら現場を確認するのは非効率的で、計測間違いによる手戻りの恐れもあった。

そこで、BIMモデルにiPadProのLiDAR機能で撮影した現場の点群データを「重ね合わせ」ることでくい違いの把握を行うことにした(図-2、3)。

問題発覚から点群取得、BIM化までを2日で行い、翌日に鹿児島の設計へ送信。

その後、設計より東京の施主へ問題の説明~提案することで、早期の回答を得ることができた。

②既設配管の把握および新設配管のBIM納品

貸主側の配管を取り除くことは不可で、引き渡し後に隠蔽部での不具合があった場合に責任範囲が不明確になる恐れがあった。

そこで、新設配管を隠蔽前に点群取得し、BIM化し竣工データとして納品した。

既設天井配管は細く、点群取得が困難だったため、360°カメラにて撮影し納品した。

竣工図で、隠蔽前の写真と点群+BIMデータを並べて納品した(図-4)。

無料BIMビューアソフト「BIMx」に設計図BIM・施工図BIM・隠蔽写真類をまとめて納品したことで、竣工後、BIMソフトがなくても施設管理に活用することが可能になった。

BIM連携の効果

1.設計BIM引き継ぎのメリット

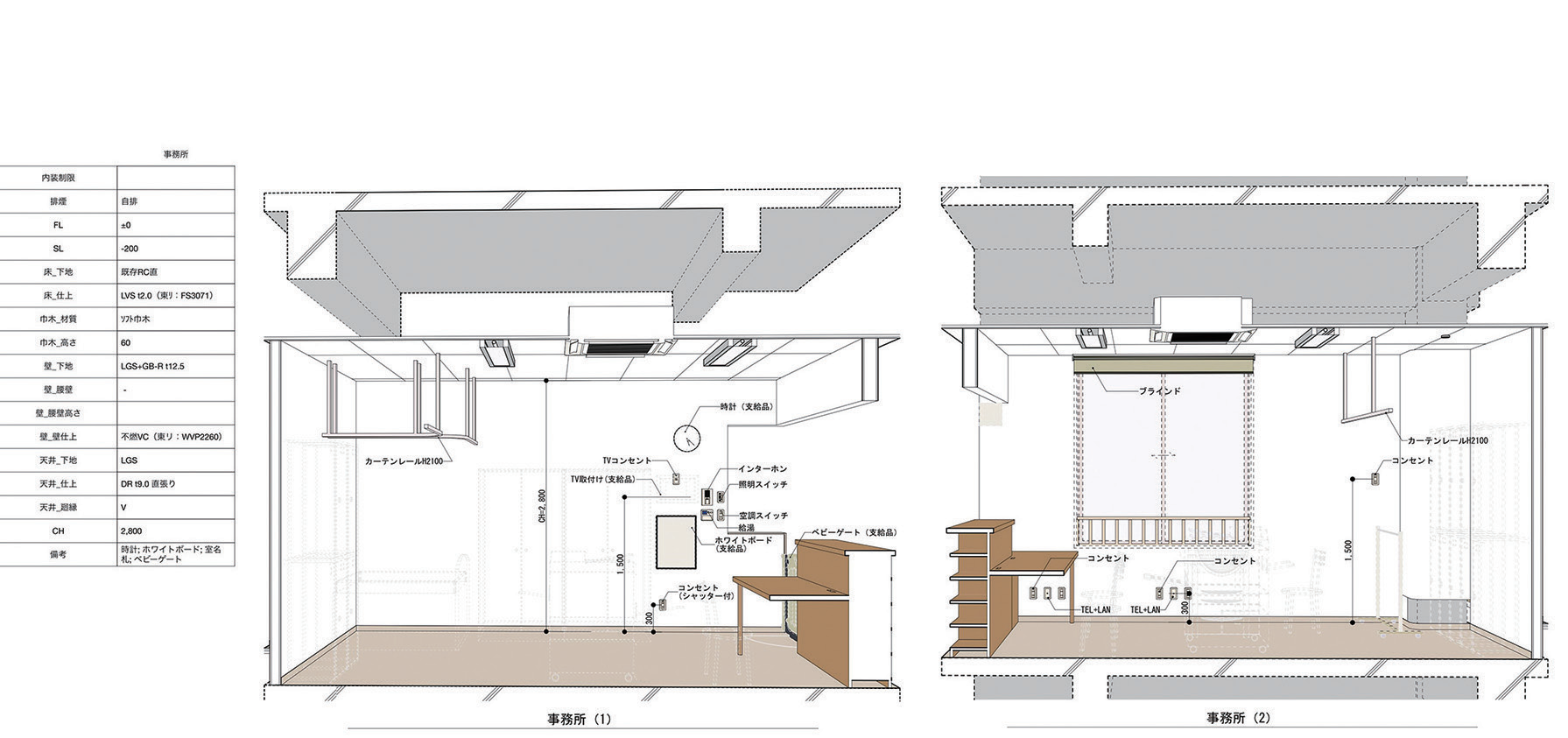

・設計時に3Dで細かな範囲まで施主合意を得られたため、スイッチ位置などを総合図での確認が不要(図-5)。

とても分かりやすい展開図で、現場からも好評だった。

これは今回短工期で工事を完成させられた主な要因である。

・設計BIMデータを元に、数量算出や点群重ね合わせなど、目的に応じて活用できる。

現在、自社設計部がGLOOBEでモデリングしたBIMデータをIFCに変換し引き継ぎ、数量算出に活用している。

別ソフトでもBIM連携することは十分に可能である。

ArchicadではIFCデータに含まれる「情報」を検索~集計するのが容易で、他BIMソフトデータでも目的に活用することができる。

2.施工BIM納品の重要性

・設計BIMを引き継いで施工図化し納品することで、現場とのくい違いや修正範囲を記録し共通認識するとこができる。

・明細な施工図(竣工図)が、実際に施工された隠蔽部の配管位置の根拠にはならない。

隠蔽部の配管を点群にして取り込むことで、確実な配管位置が分かる。

BIMを実務に活用するための参考

私が実務でBIMを活用してきた中での重点項目をまとめたので、僭越ながら掲載させていただく。

参考になれば幸いです。

1.モデリングは目的を明確に

「全部BIMで」は危険。

「とりあえずモデリング」はムダになる。

2.モデリングする時間がない?→スタートを早めればよい

資料が全て揃うのを待つ必要はない。

現段階・目的を把握し、必要な資料のみを受け取りモデリングを開始する。

3.アウトプットが重要。結果が出なければ結局ムダに

目的を持ったBIMは、承認につながる。

BIMだけにこだわらない。

BIM+αでうまく提案。

4.育成は入力者も大事だが、BIM管理者が重要である

若い担当に責任と権限を持たせる。

管理者と入力者が「共育」できる体制づくり。

5.プレイングマネジャーは避けた方がよい

本人が入力した物が「正」と考える心理が働く。

客観的な判断が必要。

6.全体の物件(現在、過去、今後の物件)を把握し、今後を見据えた管理が必要

ソフト・アドオンの進化を取り込む技術が必要。

ユーザー会で情報収集。

7.入力者は「オペレーター」にせず「エンジニア」を見据えた育成を

「物件の目的」に対し、どう入力するか、どのBIM効果を活用するかを一緒に考える。

講習会などに行かせるだけでは受け身になる。

習ったことをすぐ実践で試させる。

OJTが効果的。概算物件は生きた教材。

8.難しい物件こそBIM導入するべき。無難な物件で試しても効果は出ないし分からない

9.まず、やってみる姿勢が大切

さいごに

今回、保育園改修工事が短期間で納期内に完成できたのは、設計者をはじめ、現場代理人と技術員の技術力、協力業者の協力や施主の対応のおかげだと考えている。

その上で、BIM連携による問題の早期解決や遠距離間での早期合意が、現場の負担を軽減させ、業務の効率化に貢献できたと実感している。

普段から問題解決にBIMを活用していたからこそ、喫緊の問題にもBIMを活用して解決できたと思う。

物件規模の小さな、小回りがきく地場ゼネコンこそBIMを活用し、効率化を図り、地域に根差した進化を目指すべきだと考えている。

【出典】

建設ITガイド 2022

特集2 建築BIM

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド