はじめに

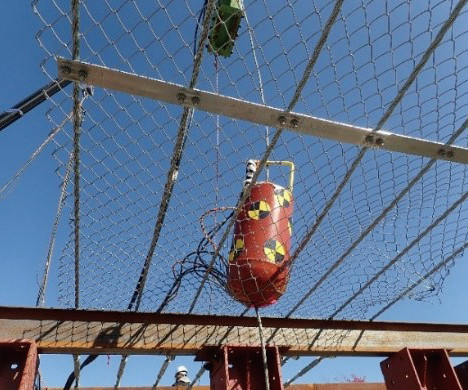

従来型落石防護柵(写真-1)は、ひし形金網と多段のワイヤロープで構成される阻止面と、H形鋼の支柱を組み合わせた自立支柱式の構造となっており、50~100kJ程度までの落石エネルギーを有する小規模な落石への対策工として数多く設置されている。

従来型落石防護柵の設計は、一般的には、日本道路協会の落石対策便覧¹)に示される慣用設計法に従って行われているものの、同便覧では、落石防護柵の落石作用時の詳細な挙動や限界状態等については不明な点が多く、今後の研究が待たれる旨も注記されている。

国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所では、従来型落石防護柵の性能設計法の確立に向けて、損傷事例調査、重錘衝突実験等を実施し、構成部材や防護柵全体系としての衝撃時挙動や保有性能に基づく性能評価手法や耐衝撃設計法を検討している。

本稿では、著者らが実施した重錘衝突実験における捕捉性能や損傷状況をふまえ、従来型落石防護柵の設計時には想定されていない部材の損傷を予防するための構造細目を検討した結果を報告する。

なお、本稿は、寒地土木研究所月報に掲載された記事²)に一部加筆・再編したものである。

写真-1 従来型落石防護柵

1. 防護柵の捕捉性能と損傷状況に関する実験的検討

1.1 実規模試験体による重錘衝突実験³)、⁴)

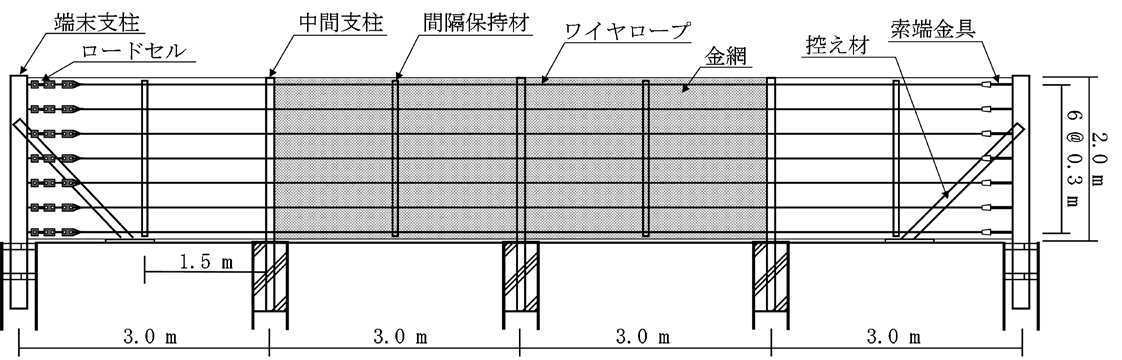

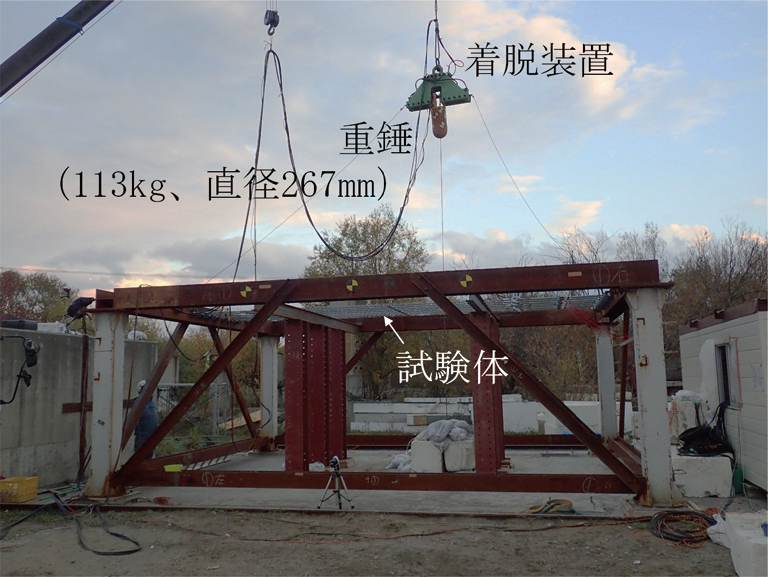

図-1 実規模衝突実験の概要

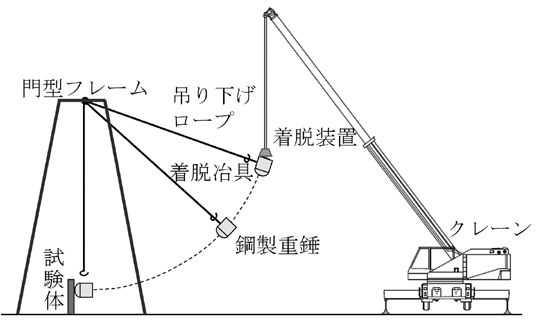

実験は、図-1に示すようにコンクリートまたは鋼製の重錘を所定の高さから振り子運動によって試験体に衝突させる方式を採用しており、重錘の作用高さや落下高さを実験パラメータとしている。

試験体には、柵高さ2.0mの4スパン型と3スパン型の実規模防護柵を用いている。

4スパン型の試験体では、1辺の長さが0.75mの立方体のコンクリート製重錘を2台のクレーンを使用して振り子式で中間支柱に衝突させている。

3スパン型の試験体では、直径0.5mの先端が丸みを帯びた円筒形の鋼製重錘を門型フレームとトラッククレーンにより振り子式で阻止面に衝突させている。

なお、いずれの場合も衝突時には重錘を吊り下げロープから切り離している。

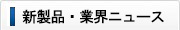

実験結果の概要を表-1にまとめる。

いずれの実験ケースにおいても、設計エネルギーと同程度のエネルギーを有する重錘を捕捉できていることがわかる。

ただし、重錘を捕捉できた場合であっても、中間支柱の基部において亀裂が発生したケースや、ワイヤロープが索端金具から引抜けてしまうようなケースもあった。

これらは設計時には想定されていない損傷状況であり、こうした損傷についての対策も必要であると考える。

表-1 実規模衝突実験結果の概要

※1 接続方法:ワイヤロープの端末支柱への接続方法、

①アルミロック:ワイヤロープの片側を索端金具で固定し、片側はワイヤロープ端部をアルミロック加工してロードセル付きの鋼製治具を介してピン接合に近い状態で固定。

②従来式:索端金具で端末支柱に固定。

③ジョーボルト、ターンバックルを介してピン接合に近い状態で固定。

※2 吊線孔:中間支柱基部の吊線用4φ孔の有無、 ※3 端末補強:端末支柱外側の索端金具取付け部の補強鋼板の有無

1.2 阻止面を模擬した重錘衝突実験⁵)

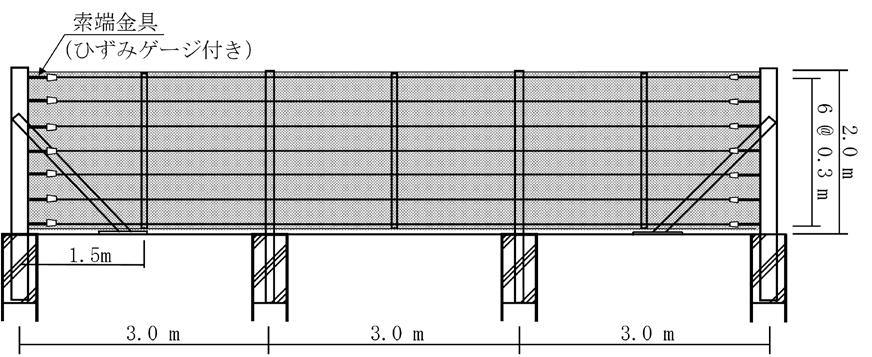

ここでは、阻止面に関する構造細目の検討のため、阻止面を模擬した重錘衝突実験を実施した結果を紹介する。

試験体は、従来型落石防護柵の阻止面を再現するように複数のワイヤロープ、金網、間隔保持材で構成される面部材とし、図-2に示すように鋼製架台に設置した。

なお、中間支柱を模擬したH形鋼は、変形によるエネルギー吸収が生じないように地表面から別のH形鋼で支持している。

実験は、重錘を自由落下させる方式を採用している。

重錘は質量113kgで、先端部が球状で円筒状の形状であり、直径はワイヤロープ間隔300mmより小さい267mmとなっている。

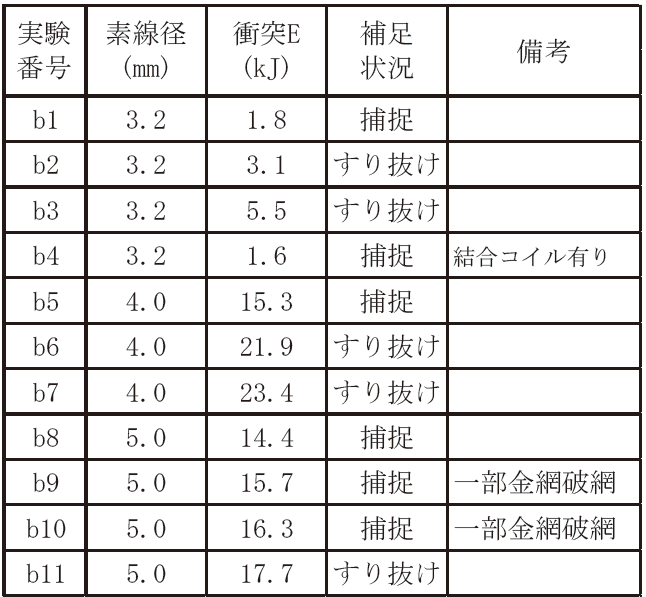

実験結果の概要を表-2にまとめる。

各実験では、金網の素線径と、重錘の衝突エネルギーを調整している。

いずれの素線径においても重錘の衝突エネルギーの増加に対応して重錘捕捉からすり抜けに移行していることがわかる。

また、重錘がすり抜けたケースにおける貫通孔は、きれいな円形となっており、既設の落石防護柵で認められた損傷状況のひとつに類似していた。

なお、従来型落石防護柵は、金網、ワイヤロープ、支柱の弾塑性変形によって落石の運動エネルギーを吸収する機構であるため、阻止面のみの性能と、防護柵全体系の性能は必ずしも一致しないことに留意されたい。

図-2 阻止面を再現した重錘衝突実験

表-2 阻止面を再現した衝突実験結果の概要

※衝突E:衝突エネルギーは衝突直前の重錘速度から算出

2. 損傷別の予防方法の検討

2.1 端末支柱とワイヤロープ接続部の補強

慣用設計法による可能吸収エネルギー相当の落石が防護柵に作用する場合、端末支柱にはワイヤロープを介して表-1に示すワイヤロープ張力程度の荷重が作用し、その多くが慣用設計法における参考値とされる118kNを上回っていた。

なお、本項の本文における実験番号は、前述の表-1、表-2を参照されたい。

実験番号3のケースでは、写真-2(a)に示すように、重錘衝突後に端末支柱のウェブ部が索端金具の固定用のナットによって陥没するような状態となった。

こうした局所的な変形への対策として、ウェブの厚いH形鋼を採用するという方法も考えられるが、H形鋼そのもののランクアップは材料費に大きく影響する。

そこで、端末支柱の外側に補強鋼板を設置して実験を行った結果、写真-2(b)に示すように端末支柱のウェブ部で補強鋼板の直径に応じた変形は認められたものの、ナット径程度の局所的な陥没等の変状は生じないことを確認している。

写真-2 端末支柱外側への補強鋼板の設置

2.2 支柱基部の亀裂予防

中間支柱の基部には、一般に、吊線用の直径4mmの取付け孔が設けられている。

実験番号2、3のケースでは重錘衝突によって写真-3(a)に示すような支柱基部の亀裂の発生が確認されている。

一方、支柱に塑性変形を期待していない実験番号4のケースや、吊線用孔を設けていない実験番号5、6のケースでは、写真-3(b)に示すように吊線用孔から誘発された亀裂は認められなかった。

現場での落石防護柵の阻止面の取付けは、ワイヤロープ、金網、吊線の順で行われ、吊線は構造性能や施工性に寄与しない出来形用の形状保持のための部材として用いられているようである。

また、防護柵の基部は供用中に腐食しやすく弱部になる可能性も指摘されている⁶)。

中間支柱基部の亀裂予防や耐久性の観点からは、取付け孔を設けないことが望ましい。

なお、現在、吊線が担っている阻止面の形状保持については、後述の結合コイルの設置によって代替できると考えられる。

写真-3 吊線用4φ孔による亀裂の誘発

2.3 間隔保持材の飛散予防

間隔保持材は、落石によるワイヤロープを押し開き金網を突破するような現象への対策として取り付けられる部材であり、一般的には車道側に取り付けられている。

実験番号5のケースによると、重錘のすり抜けは生じなかったものの、写真-4に示すようにワイヤロープの引抜けやUボルトの破断が生じ、結果として間隔保持材が車道側に垂れ下がる結果となった。

このような現象によって道路利用者や第三者への被害が生じることを予防するためにも、間隔保持材は山側に取り付けることが望ましいと考えられる。

写真-4 間隔保持材の取付け向き

2.4 阻止面のめくれ上がり対策

実規模実験に用いた柵高さ2.0mの試験体では、最下段のワイヤロープが基礎より100mmの位置に配置されているが、柵高さによっては基礎から200mm、300mmほど離れている防護柵も存在する。

これは、ワイヤロープが支柱天端から300mm間隔で設置されることによるものである。

落石の寸法や作用位置によっては、設計の前提条件である2本のワイヤロープが均等に荷重を負担するという前提条件を満たさなくなるため、落石作用位置が防護柵の下側になることが想定される場合には、最下段のワイヤロープの配置にも注意が必要である。

また、ひし形金網は、間隔保持材を介してワイヤロープに固定されているため、最下段のワイヤロープ近傍では、阻止面がめくれ上ることで小石が通過しうる。

落石防護網等では金網とワイヤロープが結合コイルによって補強されており、実験番号b4のケースでは、結合コイルを阻止面端部に設置することによって、写真-5に示すように、阻止面のめくれ上りを防止するだけではなく、阻止面中央と同程度の補足性能となることを確認している。

写真-5 結合コイルによる金網のめくれ上がり予防

2.5ワイヤロープの索端金具からの引抜け対策

実規模衝突実験の結果、慣用設計法による可能吸収エネルギー相当の衝突エネルギーを有する重錘を補足できたとしても、索端金具からのワイヤロープのすべり出しや引抜けの発生が確認されている。

落石防止柵検討会の報告書における動的引張試験の結果⁷)では、作用荷重16tf以上でのロープ破断時まで、索端金具の引抜け等は生じないことが確認されており、一軸引張環境下では十分な性能を有することが確認されている。

一方、重錘作用位置が端末支柱に近い場合には、ワイヤロープと端末支柱の接続部に曲げ応力が発生する恐れがある。

接続部における曲げ応力の発生を抑制するためには、ワイヤロープと端末支柱の接続方法を改善するか、端末支柱を落石の衝突範囲よりも1スパン以上、外側に離して設置するなどの対策が考えられる。

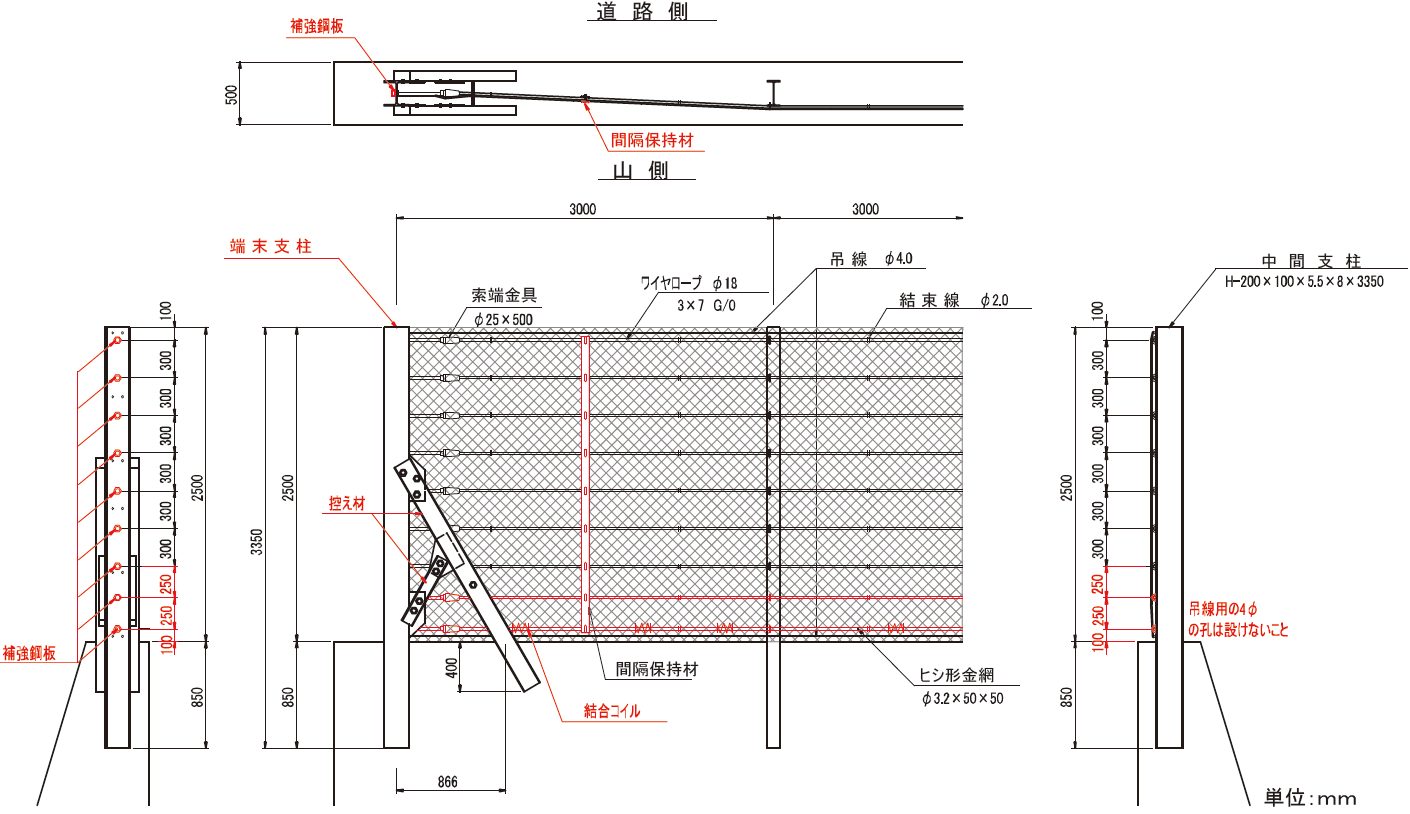

3. 構造細目を一部変更した防護柵の概要図

前述の損傷に対する対策を取り入れた従来型落石防護柵の一例として、柵高さ2.5mの例を図-4に示す。

現行の一般的な仕様からの具体的な変更点は、次のとおりである。

① 端末支柱の外側に補強鋼板の設置

②中間支柱基部の吊り線孔の廃止

③間隔保持材の取付け向きを山側に変更

④下段のワイヤロープの設置間隔の変更と追加

⑤最下段のワイヤロープに結合コイルを設置

なお、端末支柱や控え材については、落石対策便覧に示される端末支柱の設計を満足する組合せが複数存在することから寸法は明記していない。

また、本提案は、従来型落石防護柵の設計時には想定されていない損傷を予防するための構造細目について、現行の落石対策便覧の範囲において検討したものであり、従来型落石防護柵の設計可能吸収エネルギーそのものを増加させるための提案ではない点に留意されたい。

図-4 提案した構造細目を適用した従来型落石防護柵(柵高さ2.5mの例)

参考文献

1)日本道路協会:落石対策便覧、2017.

2)中村拓郎、山澤文雄、仁平陽一郎、畠山乃:従来型落石防護柵の損傷を予防するための構造細目に関する提案、寒地土木研究所月報、No.844、pp.12-17、2023.5

3)中村拓郎、今野久志、葛西聡、小室雅人:従来型落石防護柵の捕捉性能に関する実験的検討、鋼構造年次論文報告集、pp.60-67、 2019.11

4)中村拓郎、今野久志、高橋利延、小室雅人、岸徳光:ベースプレート式落石防護柵の重錘衝撃実験、土木学会北海道支部論文報告集、 A-05、2020.1

5)今野久志、中村拓郎、葛西聡、小室雅人、岸徳光:従来型落石防護柵用ひし形金網の重錘落下衝撃実験、土木学会北海道支部論文報告集、A-04、2020.1

6)中村拓郎、山澤文雄、仁平陽一郎、畠山乃:腐食した落石防護柵用支柱の静的載荷実験、令和4年度土木学会北海道支部年次技術研究発表会、A-32、2023.1

7)道路保全技術センター:落石防止柵検討会報告書、1992.

【出典】

積算資料公表価格版2024年6月号

最終更新日:2024-06-12

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版