- 2024-07-19

- 特集 カーボンニュートラルと建設 | 積算資料公表価格版

はじめに

建設発生土リサイクルに関する初めての全国組織として2021年4月に設立した、一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会(Japan Soil Recycling Association略称:JASRA、以下本稿では、「JASRA」)については、積算資料公表価格版2022年8月号、2023年8月号の2回紹介し、2024年4月で設立3年を迎えました。

2024年5月14日時点で、特別会員2社、正会員数66社、賛助会員35社、総数103社となりました。

本稿では、JASRAが実施している講習会等について紹介します。

特に、2024年1月1日に発生した能登半島地震をうけて、「来るべき災害に対応できる建設発生土の活用法」をテーマに、2024年5月21日に開催した第4回講習会について、その講演概要を掲載いたします。

1.JASRA講習会等開催実績

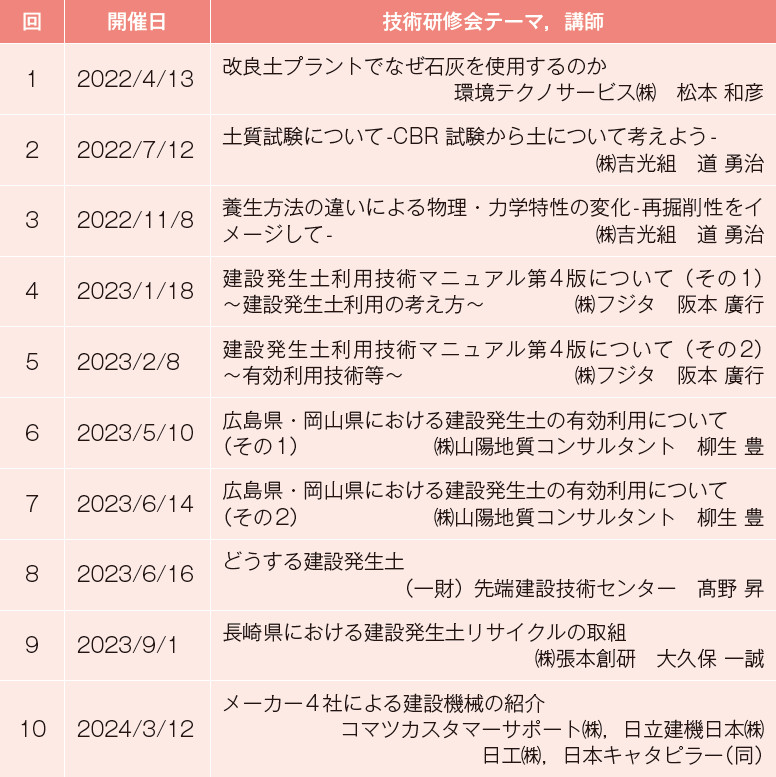

①技術研修会(表- 1)

JASRA会員の技術力向上等を目的として「技術研修会」をこれまでに10回開催しています。

2024年3月には、賛助会員である建設機械メーカー4社による、災害時に活躍する機械等の強みや特徴を紹介する研修会を開催しました。

今後、石灰系、セメント系等土質改良材についても、その扱い方等について各製造会社等から紹介していただく研修会を開催する予定です。

さらに、一般財団法人先端建設技術センターが2023年5月に事業開始した「建設発生土の土質改良プラント認証制度」による第三者認証を最初に取得した株式会社ホツマプラント(JASRA理事長会社)を講師として、「土質改良プラント第三者認証取得のための研修会(仮称)」も開催を予定しています。

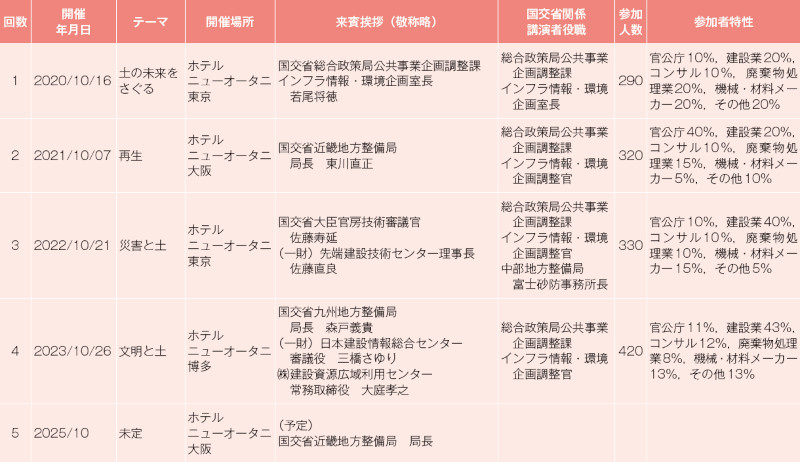

②土サミット(表- 2)

「土サミット」は、建設発生土、建設汚泥、汚染土壌等、各種の「土」のリサイクル・適正処理に携わる関係者が一堂に会して、課題解決に向けて情報交換する場として、2020年に東京で第1回を開催、以降、2023年まで毎年開催しています。

第4回目となる2023年の土サミットは、福岡市のホテルニューオータニ博多で「文明と土」をテーマに東京・大阪以外で初めて開催しました。

当日のプログラムは、京都大学勝見教授の基調講演からスタートし、国土交通省、福岡県、静岡県の建設発生土担当者からの講演、オンライン現場見学会、九州のローカルな土の扱いに関するパネルディスカッション、九州地区の大学の協力を得た学生ワークショップ、そして、こども向けのプログラムとして初めて開催した「こども土サミット」の報告を行いました(図- 1)。

「こども土サミット」は、従来の一般的な出前講義や工場見学会とは一線を画する、「学びと遊びの協働」による先駆的なイベントと自負しています。

「こども土サミット」は、2024年もJASRA九州支部主催で開催する予定です。

次回第5回の「土サミット」は、大阪万博が開催される2025年10月に大阪市での開催を予定しています。

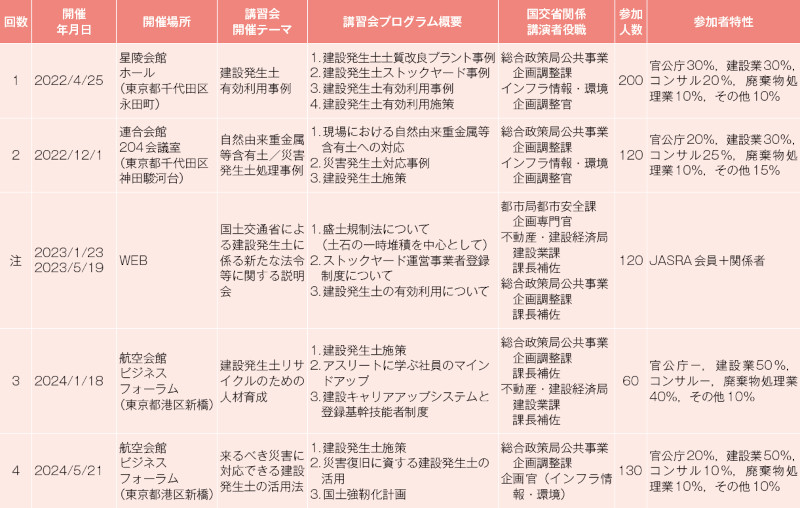

③ JASRA講習会(表- 3)

JASRAでは、建設発生土リサイクル促進のための諸課題解決方法や建設発生土有効利用事例共有等を目的として、建設発生土にかかわる全ての関係者を対象として「建設発生土リサイクル講習会」を開催しています。

第1回は、国における盛土等規制法制定等の取組みを踏まえて、建設発生土有効利用事例等を紹介する目的で開催しました。

また第3回は、建設業界・建設発生土リサイクル業界における人材育成をテーマに開催し、大変好評を得ました。

そして第4回は、2024年1月1日の能登半島地震の液状化等地盤災害を踏まえ、「来るべき災害に対応できる建設発生土の活用法」をテーマに開催しました。

次節ではこの第4回講習会の講演内容等を紹介します。

2.第4回JASRA講習会講演録

2-1 プログラム

2024年5月21日に開催した第4回講習会のプログラムは表- 4のとおりです。

本稿では、各講演の概要を紹介するとともに、京都大学勝見教授、金沢市宮崎課長の講演抄録を掲載します。

2-2 各講演の概要

(1)国土交通省祢津企画官

祢津企画官からは、熱海土石流災害を受けて、建設発生土の適正利用を進めるための取組みの紹介がありました。

具体的には、①建設発生土情報交換システムの利用促進、②建設発生土の官民有効利用マッチングシステムの利用促進、③建設発生土の利活用事例集の作成・公表、④建設発生土の保管場所一覧の公表です。

また、「建設工事から発生する土の搬出先の明確化等」として、資源有効利用促進法省令改正による元請業者への建設発生土の最終搬出先確認義務、ストックヤード運営事業者登録制度等について解説していただきました。

最後に、2024年度竣工工事を対象とした「建設副産物実態調査」への協力依頼がありました。

(2)京都大学勝見教授

勝見教授からは、地震による地盤の液状化の条件、メカニズム、対策方法等、そして発生土の改良方法や災害復旧・復興における発生土の活用事例を紹介していただきました。

また、国土強靭化と環境配慮の視点から土のマネジメントにおいて、自然由来重金属等、廃棄物混じり土、泥状掘削物、六価クロム、カーボンニュートラル、再エネの推進と土砂マネジメントを考慮すべきとの指摘をいただきました。

(3)金沢市宮崎課長補佐

宮崎課長補佐からは、金沢市における建設発生土土質改良土使用の経緯、使用実績、品質管理等についての説明後、能登半島地震による金沢市内の下水道管渠の被害状況について報告していただきました。

(4)京都大学藤井教授

ナショナルレジリエンスの提唱者である藤井教授からは、2024年4月3日自民党政務調査会財政政策検討部会で報告した「災害に強い国づくりー国土強靭化とインフラ投資―」の内容について、詳細に説明していただきました。

内閣官房参与時代のエピソード、裏話等を織り込んだ「笑と涙」の90分の「独演会」に参加者が大満足したことは言うまでもありません。

2-3 京都大学勝見教授講演録(液状化関係を中心)

(1)液状化条件

地震による液状化によって、建物内に閉じ込まれることや避難ルートの遮断が発生することから、液状化対策は極めて重要といえます。

液状化の条件は、①負のダイレイタンシー、ゆるい砂、②土の間隙が水で飽和しており、排水しにくい状態にある、③十分な振動が作用する、ことです。

①②の条件を満たすのは、飽和した砂地盤、N値10以下の飽和地盤は液状化しやすいと言われています。

(2)土の特性

土の特性を決めるのは土粒子と土の状態です。

土粒子の特性を示す指標は、土粒子密度、湿潤密度、含水比、間隙比です。

砂は関東ロームと沖積粘土、土粒子密度、湿潤密度は大きく変りませんが、含水比、間隙比はかなり小さくなっています。

砂は間隙が大きい、つまり「緩い土」といえます。

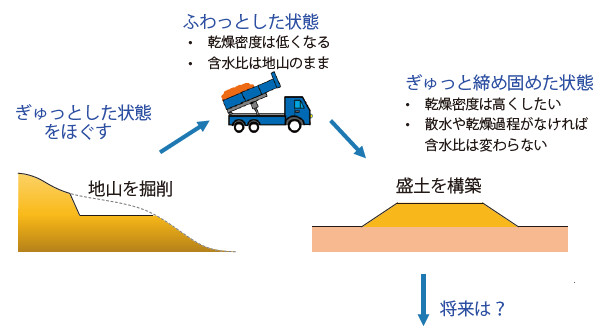

そして土は、掘削、運搬、盛土の一連の行為によって、図- 2のようにその状態が変化します。

図- 2の「将来は?」とは、地震を含め豪雨災害等もあるので土構造物は、完成後もメンテナンスしていかなければならないことを示しています。

(3)液状化のメカニズムの概要

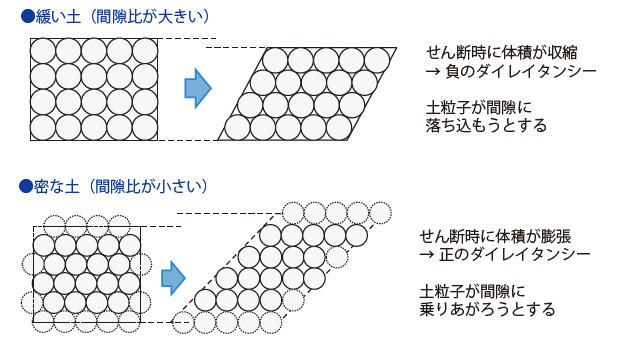

図- 3の上は、緩い土、間隙が大きい土を示します。

この土を変形させようとすると、土粒子が間隙に落ち込もうとして全体として体積が収縮します。

これを「負のダイレイタンシー」といいます。

図- 3の下は、密な土、間隙比が小さい土を示します。

この土を変形させようとすると、土粒子が間隙に乗りあがろうとして全体として体積が膨張します。

これを「正のダイレイタンシー」といいます(図- 3)。

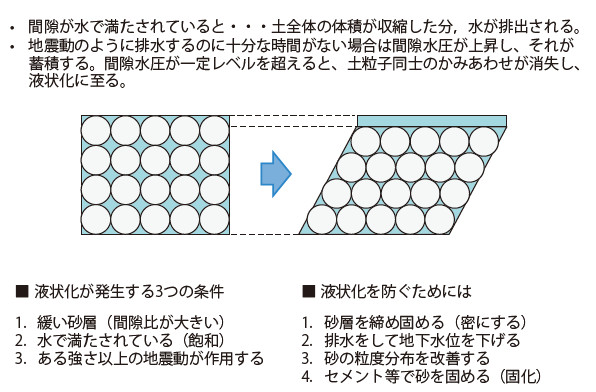

緩い砂の層の間隙が水で満たされているとき、ある強さ以上の地震動が発生すると負のダイレイタンシーにより土粒子が間隙に落ちこもうとします。

しかし、間隙は水で満たされていて、水はすぐに逃げられないので水圧が上がります。

水圧が上がるということは、砂が水の中で浮いているような状態になり、砂同士のかみ合わせ力がなくなるというのが液状化のメカニズムの概要です(図- 4)。

(4)液状化対策の概要

液状化対策としては、①砂層を締め固める、②排水をして地下水を下げる、③砂の粒度分分布を改善する、④セメント等で砂を固める等があります。

(5)国土強靭化と環境配慮

防災のためのインフラ整備、災害復旧・復興においても、土のマネジメントが重要となります。

考慮すべき環境配慮事項としては、①自然由来重金属等・廃棄物混じり土、②泥状掘削物、③・六価クロム、④カーボンニュートラル、⑤再エネの推進と土砂マネジメントが挙げられます。

2-4 金沢市宮崎課長補佐講演録

(1)金沢市における土質改良土使用経緯

金沢市においては、平成に入ってから公共工事の建設発生土発生量が増大し、処理施設の延命化が課題となりました。

そこで循環型社会推進、民間活力の導入の観点から、2001年に金沢建設業協会が金沢建設業協同組合を設立し、2002年に組合が建設発生土に石灰を混入・改良する改良土センターの供用を開始し、金沢市の下水道事業、道路事業で改良土の使用を開始しました。

水道事業、ガス事業では、2002年から改良土の鋳鉄管への影響を検証し、2008年から本格的に使用を開始しています。

(2)土質改良土使用実績

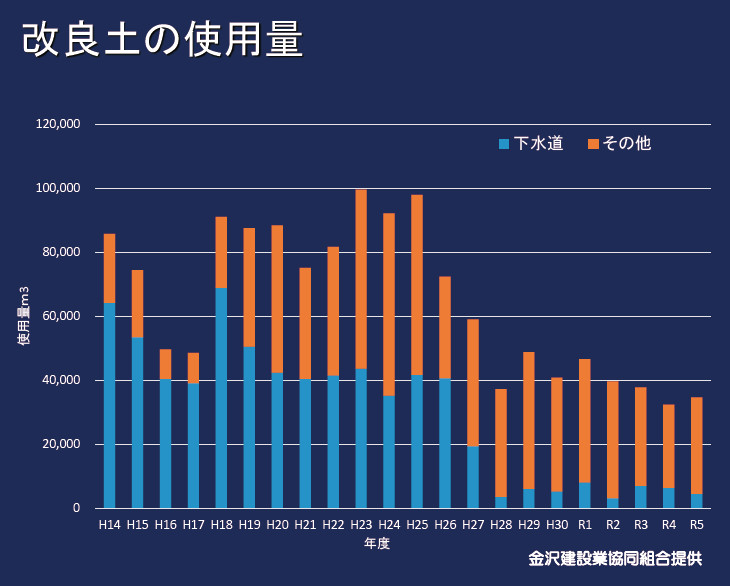

改良土は、下水道事業で2002年から2014年まで年間約4万m³、2008年からは水道事業等での使用を加えて、2011年には年間約10万m³を使用していましたが、2015年に下水道事業の面整備が終了したことから、近年の改良土使用量は年間4万m³前後となっています(図- 5)。

(3)改良土の品質管理

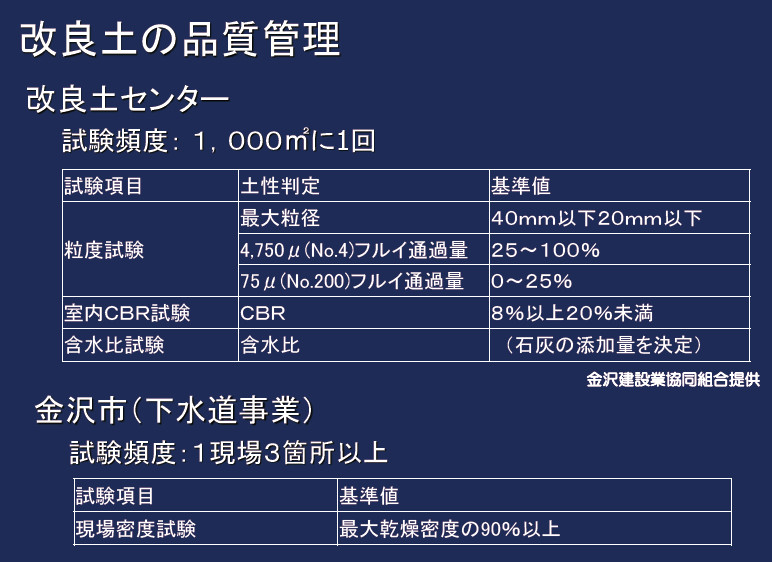

改良土センターでは、1000mに1回、粒度試験、CBR試験、含水比試験を実施し、含水比によって石灰添加量を決定しています(図- 6)。

金沢市の下水道工事では、1現場あたり3か所以上、現場密度試験を実施しています。

(4)能登半島地震の被害状況

金沢市では、能登半島地震により全域で下水道本管の被害が発生しました。

また、下水道本管上に液状化の影響によるものと思われる道路陥没が多く発生しています。

自動車交通による影響で現在も道路陥没が拡大しており、液状化に対する改良土の効果についても調査継続中となっております。

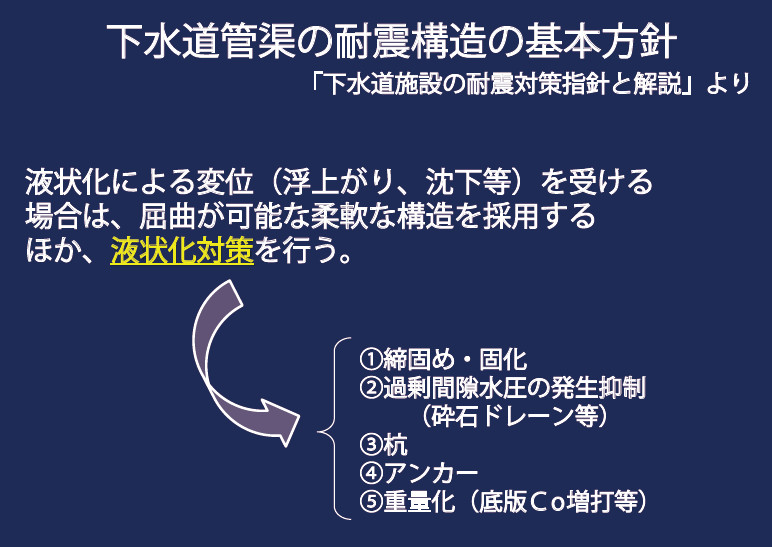

「下水道管渠の耐震構造の基本方針」には、液状化対策として「締固め・固化」等5つの方法が示されており、金沢市としては液状化に対する改良土の効果は定かではありませんが、引き続き今回の地震による災害復旧工事の埋戻し材や新規工事でも改良土を使用していきたいと考えています(図- 7)。

おわりに

JASRAでは、一般向け講習会、土サミット開催を、2022年9月に策定した「JASRAVISION 2050」の目標3「魅力ある建設発生土リサイクル業界および建設発生土の貴重な資源としての理解・認識の醸成に努める」の具体的取組である「A4: 建設発生土リサイクル等講習会開催」として明確に位置付けています。

第5期(2024.7.1から2025.6.30)においても一般向け講習会は2回開催することを予定しています。

第5回目となる

「土サミット」は2025年10月の開催を予定していますが、「こども土サミット」は2024年8月に向けて準備中です。

これらの開催予定等については、JASRAホームページに加えて、あらゆる媒体を通じて情報発信して予定ですので、多くの皆様の参加をお待ち申し上げております。

(京都大学勝見教授、金沢市宮崎課長の講演抄録の文責は髙野昇にあります。)

【出典】

積算資料公表価格版2024年8月号

最終更新日:2024-07-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版