- 2024-10-21

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

1. はじめに

建築物の長寿命化を図る上で、外壁改修時期および外壁改修仕様は重要である。

外壁改修の時期を判断するためには外壁調査が必要である。

外壁調査はその目的により二つに大別できる。

一つは、建築基準法12条に基づく定期調査であり、外壁剥落に対する安全性を確保するために必要な調査である。

もう一つは、外壁改修工事の仕様を決定するための劣化調査である。

劣化調査では、表面仕上げ材の劣化状態、セメントモルタル塗り仕上げ層やタイル張り仕上げ層に生じたひびわれ、浮き、欠損等の程度や数量を調査する。

劣化状況を把握し、且つ、改修工事後に要求される性能を勘案して、外壁改修の材料・工法について選定を行うことになる。

最近の外壁調査および外壁改修工事には、新しい技術が導入されている。

外壁調査に関してはドローンに搭載した赤外線装置によるセメントモルタル仕上げ層やタイル張り仕上げ層の浮き調査、ドローンに搭載した可視カメラによる観察が導入されつつある。

また、外壁改修工事に関しては国土交通省大臣 官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書」で標準化されている外壁改修の改修材料・工法に加えて外壁複合改修工法の適用が拡大している。

本文ではこれらの新しい外壁調査技術と外壁改修技術について解説する。

2. ドローンを活用した外壁調査技術

2.1 ドローン活用分野の拡大

最近はドローンを利用して空中撮影された画像をテレビなどで目にする機会が多い。

ドローンは趣味として楽しむものから発展し、今では「空の産業革命」をけん引するものと期待されている。

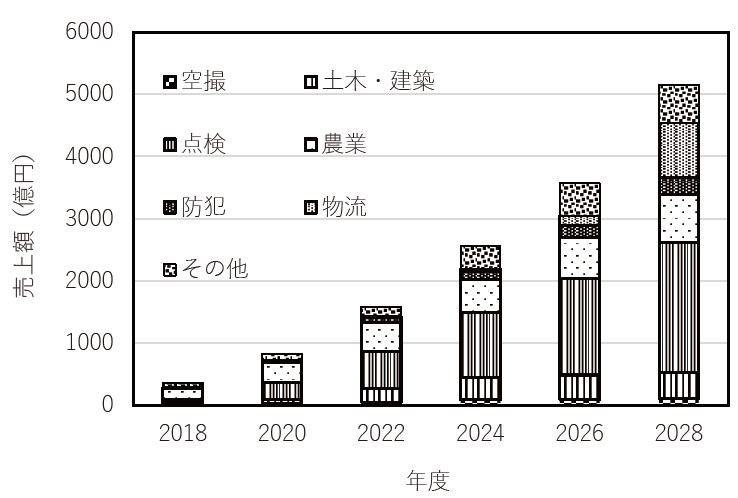

ドローンを活用したサービスの市場規模(ドローンを活用した業務の売上額)は民間のインプレス総合研究所により図- 1のように予測されている1)。

図- 1から看取できるように、点検(建築物、インフラ、工場の点検等)の分野でドローンの社会実装が拡大している。

首相官邸政策会議「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」では「空の産業革命に向けたロードマップ」が公表されている。

このロードマップにしたがって、ドローンの社会実装が進んでいる。

国土交通省(以下、国交省)は、2023年2月にドローンのレベル4(有人地帯での目視外飛行)操縦に必要な一等無人航空機操縦士の技能証明書を交付した。

また、2023年3月にはレベル4飛行に対応したドローンに対して初めて第一種型式認証を行った。

すなわち、レベル4のドローン飛行が実現しつつある。

2.2 係留式ドローンの利用

建築におけるドローン利用では、人口集中地区の上空を飛行することが多い。

外壁調査等において墜落等があった場合の人身事故等の可能性は、農業分野や土木分野での利用と比較して相対的に高いと考えられる。

航空法では人口集中地区上空でのドローン飛行を原則として禁止しており、飛行に当たっては申請を行い「無人航空機の飛行に関する許可・承認」を得る必要がある。

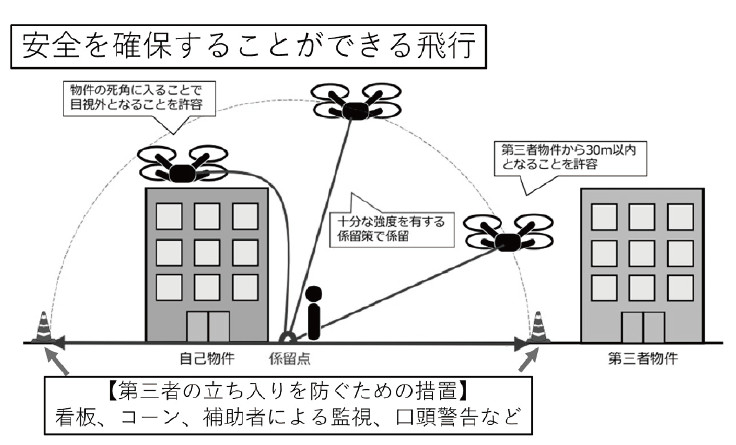

しかし、2021年9月に航空法が改正され、図- 2に示すように十分な強度を有する紐等(30m以下)でドローンを係留し、飛行可能範囲内への第三者立入管理等の措置を講じた上で行う飛行については、

①人口密集地上空における飛行

②夜間飛行

③目視外飛行

④第三者から30m以内の飛行

⑤物件投下

について許可・承認が不要となった。

そのためこの係留式ドローンの利用により、建築物外壁の点検・調査が容易になった。

2.3 ドローンの外壁点検への利用(平成20年告示第282号の改正)

建築基準法第12条では建築物の定期報告制度(以下、「12条点検」)を定めている。

定期調査における調査項目、調査方法および調査結果の判定基準を平成20年国交省告示第282号(以下、第282号)の中で規定している。

第282号によれば、湿式のタイル張り仕上げ外壁やセメントモルタル塗り仕上げ外壁等を対象に、おおむね6か月から3年以内に一度、手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10年に一度、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分の全面的な打診等を行う必要がある。

この10年に一度の全面打診では、仮設足場の設置が必要となることが多く、経済的負担が大きくなっている。

そのため、このような背景にあって、国交省は2022年1月に第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものの利用を明確にした。

ここで重要な点は、テストハンマーによる打診と同等以上という精度の判定である。

国交省は、打診と同等以上の精度とするためには、一般財団法人日本建築防災協会が設置した「赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会」(委員長:芝浦工業大学名誉教授 本橋健司)において取りまとめられた「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」2)(以下、「外壁調査ガイドライン」)を遵守する必要があるとしている。

2.4 2022年告示第282号の改正までの経緯

2022年1月の第282号の一部改正に至るまでには、ドローン搭載の赤外線装置を外壁点検に利用するために継続的検討がなされてきた。

(1) 「基整促T3」における検討

2017 ~ 2018年度に、国交省は建築基準整備促進事業「T3非接触方式による外壁調査の診断手法および調査基準に関する検討」(以下、「基整促T3」)を実施した。

その中で、ドローンを活用した赤外線装置法について検討した。

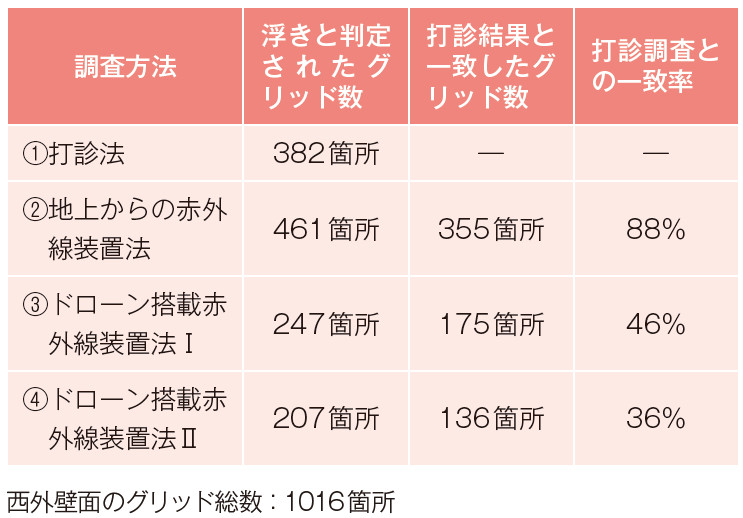

「基整促T3」では、ドローン搭載による赤外線装置法の有効性・精度を調べる目的で、表- 1に示すように、11階建て校舎の西外壁面を対象として、

①打診法、②地上からの赤外線装置法、③ドローン搭載赤外線装置法Ⅰ、④ドローン搭載赤外線装置法Ⅱの4種類の方法により浮き調査を行いその結果を比較した。

浮き調査結果を表-1に示す。

①打診法と②~④の赤外線装置法との一致率を比較すると、①打診法と②地上からの赤外線装置法との一致率は88% であった。

一方、①打診法と③ドローン搭載赤外線装置法Ⅰとの一致率は46%、①打診法と④ドローン搭載赤外線装置法Ⅱとの一致率は36%であった。

すなわち、③・④のドローン搭載赤外線装置法に関する①打診法との一致率(46%、36%)は、②地上からの赤外線装置法と①打診法との一致率(88%)のおおよそ半分程度であった。

原因として、搭載した赤外線装置の仕様・性能の差異、ドローンからの熱や振動の影響、日射反射の条件等が考えられた。

これらの結果は国交省の報告会3)で公表されている。

(2) NEDOプロジェクト

次のステップとして、2020年度に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)は「規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発」を実施した。

その傘下の建築分野の事業として「ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係る技術開発」が実施された。

このNEDOプロジェクトは「基整促T3」の結果を受けて実施されたものである。

すなわち、①ドローン飛行時における風などの外乱の影響下でも高い性能を維持できる「小型赤外線装置」の開発、②「小型赤外線装置」を搭載して安全な外壁調査を実現できる「近接調査用ドローンシステム」の開発を目標として実施された。

筆者の所属する一般社団法人日本建築ドローン協会(以下、JADA)は「近接調査用ドローンシステム」の開発を担当した。

NEDOプロジェクトの成果は日本建築学会大会で公表4)~8)されている。

写真-1にはJADAが開発した「近接調査用ドローンシステム」を示す。

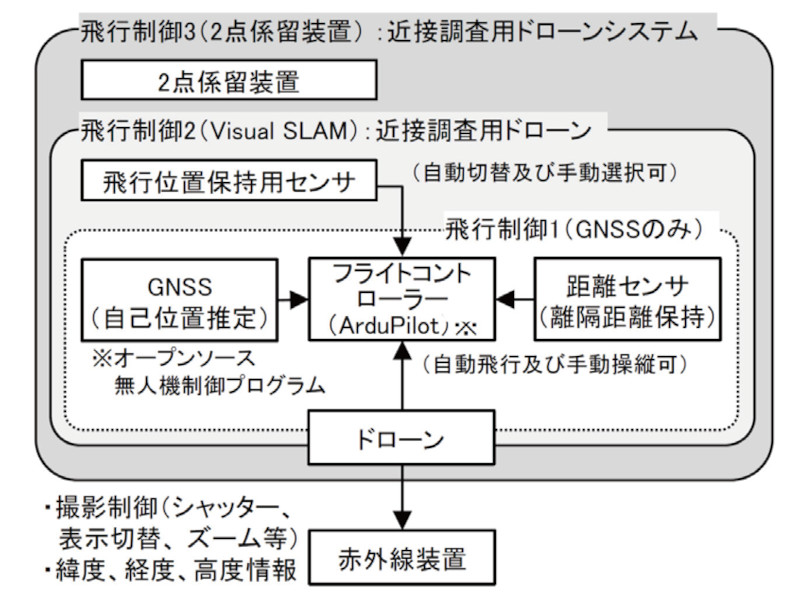

また、図- 3に「近接調査用ドローンシステム」の概念図を示す。

JADAが開発した「近接調査用ドローンシステム」は以下の特徴を有している。

①フライトコントローラーはオープンソースの無人機制御プログラムであるArduPilotを使用している。

ブラックボックス化された制御プログラムではないため、フライトコードのカスタマイズ、センサやカメラなどの連動や制御が可能であり、拡張性の高い仕様となっている。

②飛行の安全性を高めるため、3段階の飛行制御を設定している。

先ず、飛行制御1としてGNSS(GPS)位置情報を捕捉しての制御を行う。

次に、通信障害等が発生しGNSS情報が捕捉できない場合に、飛行制御2としてVisual SLAM(画像による自己位置推定)による制御を行う。

なお、飛行制御1と飛行制御2はシームレスに自動切り替えが可能である。

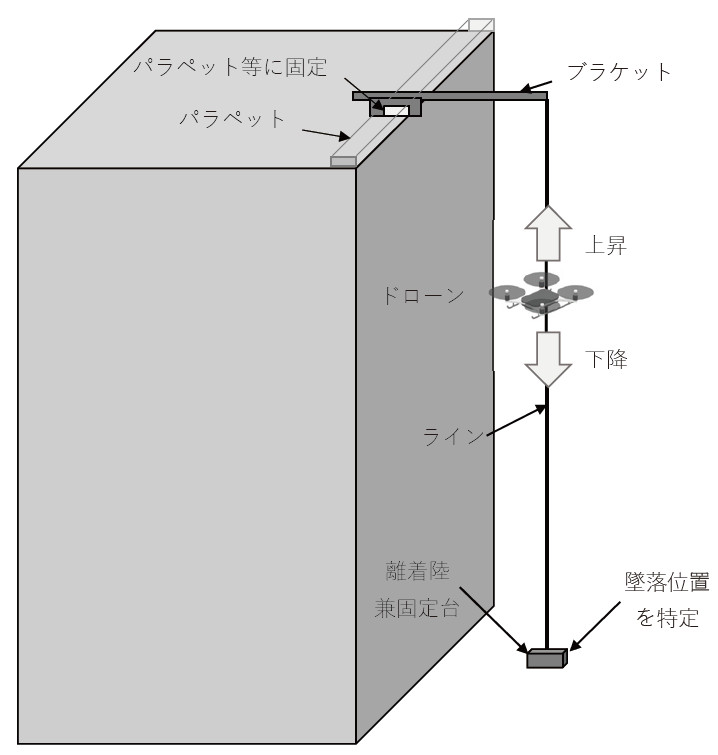

また、フェイルセーフ的な制御としての2点係留装置を飛行制御3としている。

2点係留装置は、屋上と地上の2箇所にラインを固定し、そのラインに沿ってドローンは飛行する。

図- 4に2点係留式ドローンの概要を示す。

2点係留装置により、万が一の時であっても、フライアウェイを回避できて、墜落位置を特定できる。

次に「小型赤外線装置」の開発では、①赤外線検出部を筐体内部に配置することにより、外気変動の影響を受け難い構造とし、②画像処理により、リアルタイムで温度ムラを補正する機能を実装した。

更に、③ドローンとの通信機能を実装し、プロポによるリモート操作とドローンからの位置情報等の取得を可能とした。

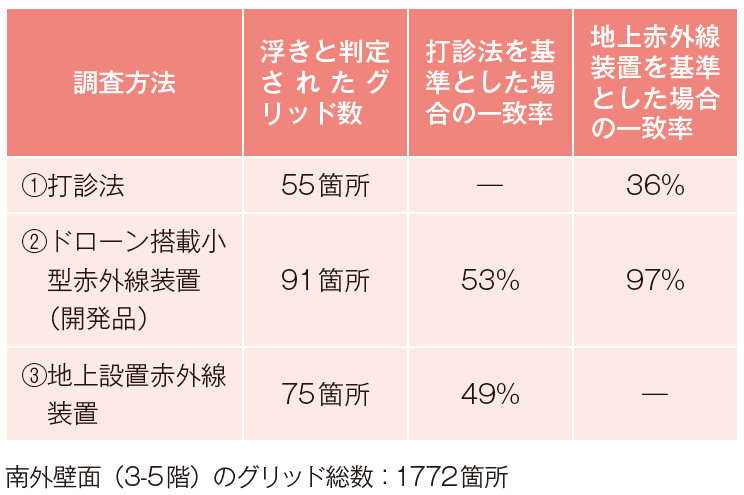

NEDOプロジェクトで開発された「小型赤外線装置」搭載の「近接調査用ドローンシステム」の性能評価を行う目的で、表- 2に示すように5階建て宿泊施設の外壁を対象とし、①打診法、②ドローン搭載小型赤外線装置(NEDOプロジェクト開発品)、③地上設置赤外線装置を用いた浮き調査を実施した。

浮き調査結果を表- 2に示す。

表-2から次のことが看取できる。

1) 浮き調査において①打診法を基準(一致率100%)とした場合、②ドローン搭載小型赤外線装置(開発品)の一致率は53%、③地上設置赤外線装置の一致率は49%であった。

2) ③地上赤外線装置を基準(一致率100%)とした場合は、①打診法の一致率は36%、②ドローン搭載小型赤外線装置での一致率は97%であった。

1)および2)から、NEDOプロジェクトで開発されたドローン搭載小型赤外線装置は、地上設置赤外線装置と同等の一致率を示すことが判明した。

開発されたドローン搭載小型赤外線装置は、地上設置赤外線装置と同程度に、ドローンからの風や熱の影響を受けにくいと判断できる。

一方、1)に示したように①打診法と②③赤外線装置法との一致率は、② 53%、③ 49%であり、良い一致を示していない。

この原因は、打診法と赤外線装置法の測定原理の差異に由来するものと考えられ、この点を踏まえた調査方法を確立する必要がある。

以上の結果から、NEDOプロジェクトでは、地上設置赤外線装置と同等な性能を有する「小型赤外線装置」、人口集中地区において安全性を高めた「近接調査用ドローンシステム」を開発できたと結論した。

(3) 「外壁調査ガイドライン」の遵守

「基整促T3」、NEDOプロジェクト等の成果に基づき、国交省は第282号を一部改正して、無人航空機による赤外線調査であって、且つテストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものの利用を明確化した。

しかし、表- 2に示すような、打診法と赤外線装置法との測定原理の差異に由来する不一致は避ける必要がある。

そのためには、ドローン搭載小型赤外線装置の性能向上だけでなく、打診法と赤外線装置法との測定原理の差異を踏まえた調査が必要である。

具体的には、「外壁調査ガイドライン」を遵守することが必要となる。

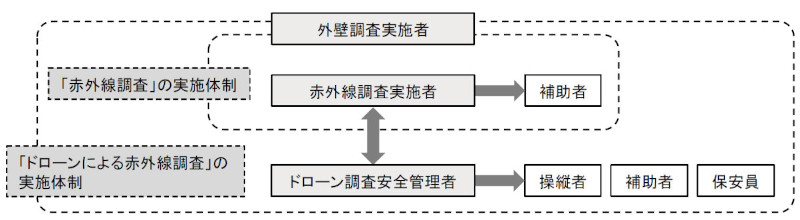

「外壁調査ガイドライン」の解説には、定期調査における赤外線調査およびドローンによる赤外線調査の実施体制として図- 5が示されている。

外壁調査実施者は、定期調査報告業務ができる一級建築士もしくは二級建築士または特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者である。

赤外線調査実施者は「外壁調査ガイドライン」に基づき赤外線調査を実施する者であり、建築物および外壁の赤外線調査に関する十分な知識を有している必要がある。

また、操縦者は「外壁調査ガイドライン」に基づき操縦を実施する者で、ドローンの飛行技術について熟知し、十分な操縦経験を有する必要がある。

ドローン調査安全管理者は「外壁調査ガイドライン」に基づき外壁調査においてドローンを安全に管理・運用し、ドローン操縦者へ適切な指示をする者であり、JADAで実施している建築ドローン安全教育講習会を修了した者が該当する。

建築基準法第12条に基づく浮き調査をドローン搭載赤外線装置法で実施する場合には、図- 5に示した実施体制が必要である。

外壁調査実施者、赤外線調査実施者、ドローン調査安全管理者および操縦者等が意思疎通・相互理解・協業して浮き調査を実施し、その結果を解析する必要がある。

この点がドローン搭載赤外線装置法を適正に活用するためのポイントである。

2.5 2024年告示第282号の改正について

第282号は、2024年6月28日(公布)にも改正されている。

改正内容は建築物の定期調査報告における目視調査に関するもので、従来「目視」とされていた部分が「目視又はこれに類する方法」と置き換えられた。

デジタル庁および国交省は、定期調査・検査等の高度化のあり方およびデジタル化の在り方について検討を進めている。

デジタル庁は、デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しのために規制所管府省庁や地方公共団体とも連携して安全性や実効性を確認する観点から、技術検証事業を実施している。

2023年度の実証事業の一つとして「ドローン、3D点群データ等を活用した構造物等の検査の実証」を実施し、建物・構造物の管理状況や損傷状況等の検査・調査を求める規制について、ドローンやAIによる画像解析等の技術を活用した遠隔での状況確認や評価により代替が可能であるかについて検証した。

このような技術検証を背景として、第282号の改正がなされたものと考えられる。

なお、2024年6月28日付け国土交通省住宅局参事官発出の各都道府県建築行政主務課宛事務連絡では、「これに類する方法」とは、「外壁調査ガイドライン」に則った調査の他、定期調査・検査を実施する者が自らの目視によるときと同等以上の情報が得られると判断した方法(例えば、ファイバースコープや双眼鏡、赤外線装置、可視カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用した結果、目視と同等以上の情報が得られる方法等)をいうとしている。

また、改正告示の施行日は2025年7月1日であるが、「目視」を「目視又はこれに類する方法」に改める部分に関して、公布日以降に運用を開始して差し支えないとの連絡が周知されている。

今後も新技術・デジタル技術を活用した調査の合理化・効率化が期待される。

3. 修繕周期を長期化する外壁改修工法

3.1 標準化された改修工法

外壁改修工法は国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下、「改修標仕」)に標準化されている。

例えば、タイル張り仕上げ外壁に対しては次のような改修工法が標準となっている。

【ひび割れ部改修工法】

①樹脂注入工法

【欠損部改修工法】

①タイル部分張替え工法

②タイル張替え工法

【浮き部改修工法】

①(注入口付)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

②(注入口付)アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

③(注入口付)アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

④注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法

⑤タイル部分張替え工法

⑥タイル張替え工法

【目地改修工法】

①目地ひび割れ部改修工法

②伸縮調整目地改修工法

上記の改修工法の中から、タイル張り仕上げ外壁に生じた劣化現象、劣化程度等によって適切な工法が選択される。

その選択については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針令和4年版」(以下、「改修監理指針」)に解説されている。

3.2 外壁複合改修工法の普及

「改修標仕」では標準化されていないが普及の進んできた改修工法の一つとして、外壁複合改修工法が挙げられる。

ピン・ネット工法とも呼称される改修工法である。

工法の特徴は、繊維ネットとポリマーセメント系材料により既存仕上げ層を一体化し、アンカーピンにより一体化した既存仕上げ層の剥落に対する安全性を確保する点にある。

主として、タイル張り外壁やセメントモルタル塗り外壁の剥落防止を目的に利用されている。

また、透明樹脂+繊維ネット、繊維混入透明樹脂、または透明樹脂により既存タイル仕上げ層を一体化して、アンカーピンにより剥落防止を図る工法等も利用されている。

なお、外壁複合改修工法はUR都市機構「保全工事共通仕様書」に導入されている。

2020年に設立された一般社団法人外壁複合改修工法協議会(以下、協議会)は、外壁複合改修工法の標準化を目的の一つとしており、「外壁複合改修工法ガイドブック」9)を発刊した。

外壁複合改修工法は「改修標仕」に導入されていないが、「改修監理指針」の「4.9.2外壁複合改修工法」において、外壁複合改修工法の経緯、外壁複合改修工法の分類、使用材料の種類、外壁複合改修工法の性能基準、外壁複合改修工法の施工標準等について、「外壁複合改修工法ガイドブック」を引用して解説している。

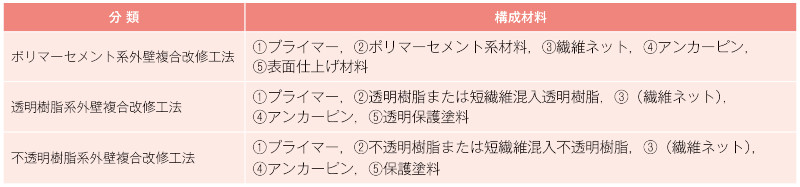

外壁複合改修工法は、外壁面への塗布材料に基づいて表- 3に示すポリマーセメント系、透明樹脂系および不透明樹脂系の3種類に区分できる。

なお、UR都市機構「保全工事共通仕様書」ではポリマーセメント系外壁複合改修工法を「専用フィラー塗り工法」、透明樹脂系外壁複合改修工法を「透明樹脂塗り工法」と呼称している。

外壁複合改修工法に使用される材料を表- 3に示す。

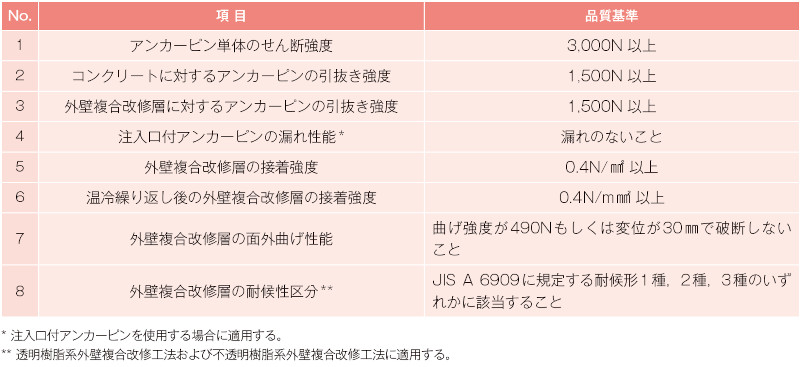

また、協議会では外壁複合改修工法の統一的性能基準として表- 4を提案している。

3.3 大規模修繕周期の長期化

建築物の保全計画においては大規模修繕が重要である。

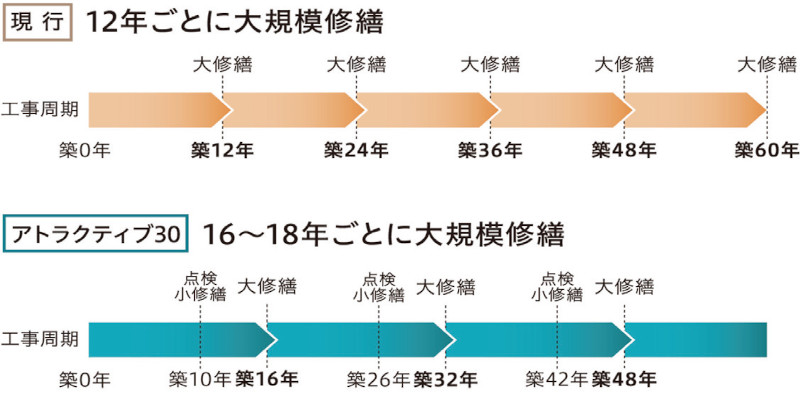

マンションを例として、不動産デベロッパーが提案している大規模修繕周期の長期化案を図- 6に示す。

この提案では、従来12年周期で計画されていた大規模修繕を16~18年周期に延長しようとしている。

図- 6に示す大規模修繕周期の長期化案は、高耐久性が期待できる仕様を採用することにより、修繕周期を長期化させて、ライフサイクルコストの低減を図ろうとしている。

具体的には、以下のような技術を採用するとしている。

①耐久性に優れた塗装材料やシーリング材を使用する。

外装タイル張り仕上げについては「有機系接着剤張り工法」を採用する。

②屋上防水には、15年保証の防水を使用する。

③アルミ手すりの芯材には腐食しにくいステンレスやアルミを採用する。

④住戸内の給水給湯配管には架橋ポリエチレン管やポリブテン管を、共用部の給水配管についても高密度ポリエチレン管などの樹脂管を採用する。

⑤排水管には、継ぎ手部分も含め、軽量で耐食性・耐薬品性に優れたオール樹脂の排水管を採用する。

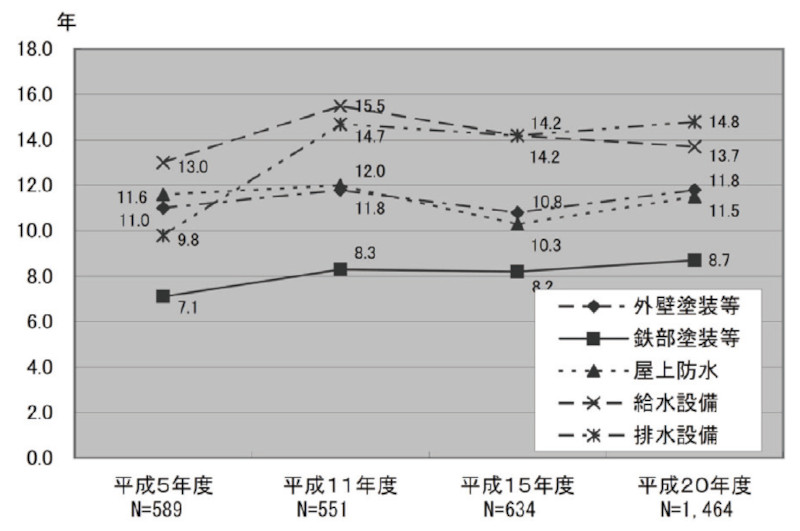

参考として、国土交通省が平成20年度に実施したマンション総合調査に示されたマンションの計画修繕実施周期を図- 7に示した。

「外部塗装等」と「屋上防水」の計画修繕周期は調査年度に依存せずおおよそ11~12年となっている。

すなわち、図- 6に示す現行の大規模修繕周期に近い値である。

このような大規模修繕周期を16~18年に長期化できれば、建築物の長寿命化、LCCの低減に貢献できる。

3.4 外壁複合改修工法による修繕周期の長期化

3.1で解説した「改修標仕」で標準化された改修工法に加えて、何故3.2で解説した外壁複合改修工法が必要かというと、外壁複合改修工法は「改修標仕」に標準化された改修工法とは異なる以下のような特徴を有しているからである。

①改修工事後に発生する浮き部分(改修時点では浮きがなく、その後に浮きが進行)が懸念される場合がある。

例えば、直張りのモザイクタイル張り仕上げ外壁などを、「タイル部分張替え工法」や「(注入口付)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法」で改修した後、改修部分の周囲で徐々に浮きや剥落が進行して再び改修工事が必要となるケースがある。

意を決して、タイルを全面除去し「タイル張替え工法」を適用すれば全面が新しいタイル張り仕上げとなり将来の劣化も抑制される。

しかし、タイルの全面除去は必ずしも容易ではない。

廃棄物を排出し、コストも高いものとなる。

このような場合には、外壁複合改修工法の適用が有効であると考えられる。

②建築物の経過年数が大きくなると、外壁改修工事を2回、3回と繰り返して実施することになる。

このような場合、既存の標準工法を繰り返すより、外壁複合改修工法を新しく適用することで改修工事の周期を長期化することに加え、新しい外観も確保できる。

③例えば、庇先端部、バルコニー端部、手すり壁天端部等は剥落危険性が高い。

既存の標準改修工法でもアンカーピン、ステンレス線、ステンレス製ラス等を利用して躯体に緊結し剥落に対する安全性を高めているが、外壁複合改修工法を適用することによって同等以上の効果を期待できる。

①~③に述べたように、外壁複合改修工法は「改修標仕」で標準化されている材料・工法とは異なる長所がある。

すなわち、図- 6で求めている大規模修繕周期を長期化できる外壁改修工法として期待できる。

3.5 外壁改修工法を適用した外壁の点検について

大規模修繕工事のもう一つの重要な課題として、外壁改修工法を適用した部分を対象として、どのような点検を行い、劣化に対してどのような再修繕方法を計画するかということが挙げられる。

これらの情報は、次回の大規模修繕計画を設定するために必要である。

具体的に議論するため、タイル張り外壁の浮き部分を注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で修繕したとする。

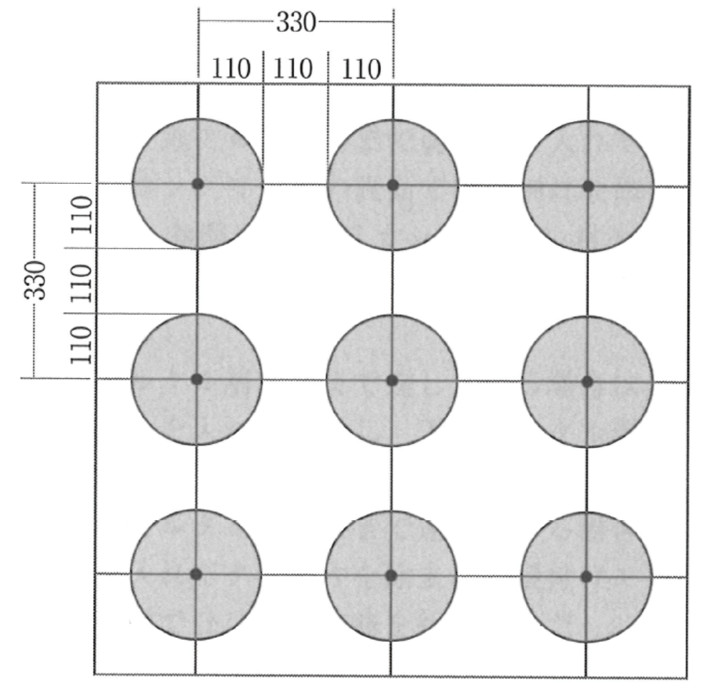

当該工法では注入口付アンカーピンの本数は9本/m²であり、エポキシ樹脂注入量は25cm³/穴である。

従って、浮き代を標準的な0.6mmと仮定した場合は、エポキシ樹脂注入範囲は図- 8に示すようになり、改修工事直後であっても浮き部は約66%存在している。

注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法による浮き部改修工事を行った外壁の点検においては、改修工事直後から図- 8に示す残存浮き部が存在することを認識する必要がある。

すなわち、注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法による浮き部改修工事を実施した後の打診調査により66%の浮きが認められたとしても、改修工事後に劣化が進行したとは判断できない。

改修工事の仕様によりこのような浮きが残存することは当然であり、このことを認識することが、改修工事後の定期調査において重要となる。

また、図- 8に示す残存浮き部を点検者に伝える ために、改修工事の記録を保存し、その記録を点検者に提供する必要がある。

なお、想定される残存浮き部より大きな浮き、注入口付アンカーピンニング周辺のひび割れ等が認められる場合は再改修工事の検討が必要である。

しかし、点検、調査・診断、再改修のための仕様は未だ標準化されていない現状にある。

修繕周期の長期化が期待できる外壁複合改修工法の課題として、「12条点検」での調査方法が挙げられる。

「12条点検」ではテストハンマーによる全面打診等(2節で述べたように、ドローン搭載による赤外線装置や可視カメラによる観察等が含まれる)を原則10年ごとに実施することが求められている。

標準化された改修工法を適用した外壁の点検においては、図- 8に示すような残存浮き部についての認識が必要であることを指摘した。

それに加えて、外壁複合改修工法により改修したタイル張り外壁を対象にテストハンマーによる全面打診を実施することは、以下に示すような理由から不合理と考えられる。

①外壁複合改修工法で改修したタイル張り仕上げ外壁の表面には、ポリマーセメント系材料を塗付材料とした場合にはポリマーセメント層+建築用仕上塗材等が存在している。

また、透明樹脂を塗付材料とした外壁複合改修工法であれば、透明樹脂が既存タイル面に塗付されている。

従ってテストハンマーによる打診を実施しても複合改修層の下にある既存タイル張り層の浮きの判定は難しい。

打診により判定可能であるのは、複合改修層と既存タイル面との間の浮きであり、既存タイル張り仕上げ層とその下地間の浮きの判定は困難である。

②外壁複合改修工法では既存タイル張り仕上げ層が部分的に浮いていることは許容されている

(図- 8に示すように標準化された改修工法でも同様である)。

既存タイル張り仕上げの浮き率は浮き代に依存するが、おおよそ50%以上と考えられる。

改修工法が適用された外壁に対して第282号に示される「要是正」の判定基準(外壁タイル等に著しい浮き等があること)をどのように解釈するかは明確にされていない。

③外壁複合改修工法で改修された外壁の表面材は建築用仕上塗材等や透明樹脂・不透明樹脂である。

したがって、テストハンマーによる打診を実施するとタイル張り仕上げ層とその下地間の浮きが判別できないだけでなく、建築用仕上塗材や透明樹脂・不透明樹脂が損傷を受ける。

調査方法として合理的でない。

以上に述べたような不都合を避けるため、外壁複合改修工法の特性を理解した上で全面打診に代わる合理的な調査方法や判定基準を設定する必要がある。

また、2節で述べたドローンに搭載した赤外線装置等の適用可能性についても明確ではない。

タイル張り仕上げ外壁やセメントモルタル塗り仕上げ外壁等の劣化調査については2節で紹介したような新しい技術が適用可能となりつつある。

しかし、それは改修工法の適用される以前の外壁に対する技術であり、改修工事を実施した後のタイル張り仕上げ外壁やセメントモルタル塗り仕上げ外壁等の劣化調査方法、および再修繕方法については明確でなく、標準化もなされていない。

建築物の長寿命化を考えるうえで、この点が大きな技術課題であると筆者は考えている。

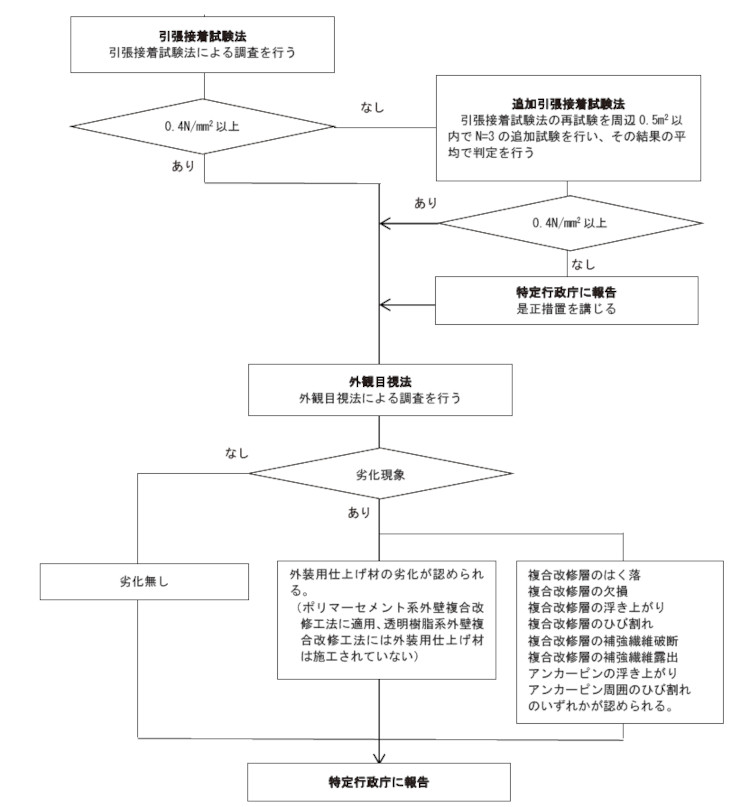

参考として、図- 9に外壁複合改修工法で改修した外壁に対する「12条点検」における原則10年ごとの調査方法案を示す。

2015~2016年度に実施された建築基準整備促進事業「湿式外壁等の定期調査方法の合理化の検討」(事業主体:全国タイル工業組合)で筆者らにより提案されたものである。

図- 9では、原則10年目のテストハンマーによる全面打診等に代わる評価として、引張接着試験法により複合改修層と既存仕上げ層との接着強度を評価することを提案している。

もし、接着強度が低下している場合は既存仕上げ層の一体化が不十分である可能性が高く、剥落防止のために是正措置を講じる必要があると考えられる。

接着強度が十分であると確認されれば、外観目視法による調査を行う。

劣化がなければ健全であると評価し、建築用仕上塗材等の表面仕上げ材に劣化が認められる場合(ポリマーセメント系外壁複合改修工法)は、直ちに剥落の危険性はないが美観性や複合改修層の劣化防止のために表面仕上げ材の改修を実施することが推奨される。

また、外観目視法により複合改修層にはく落、欠損、浮き上がり、ひび割れ、補強繊維破断、補強繊維露出が認められる場合、およびアンカーピンの浮き上がりや周囲のひび割れが認められる場合には当該箇所の改修が必要になる。

以上のような考えに基づき図- 9は提案されたが、残念ながら現実の定期調査には反映されていない。

外壁複合改修工法を適用したタイル張り仕上げ外壁やセメントモルタル塗り仕上げ外壁に対する調査方法および再修繕方法について更に研究を継続して、それらを確立する必要がある。

4. おわりに

建築物の長寿命化の観点から、新しい外壁調査方法と外壁改修工法について例を挙げて解説した。

建築物の保全は、新築と比較して地味な分野であるが、建築物の長寿命化を図るうえで非常に重要である。

建築物の価値を保持あるいは向上させるための技術開発の重要性は新築技術のそれに優るとも劣らない。

本文では外壁改修について解説したが、他の部位についても重要である。

このような認識が高まり、建築物の保全技術の標準化が進展することを期待する。

(参考文献)

1)春原久徳、青山祐介:ドローンビジネス調査報告書2024、インプレス総合研究所、2024

2)(一財)日本建築防災協会 https://www.kenchiku-bosai.or.jp/disaster/kizyunhou12/

3)国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001288930.pdf

4) 眞方山ら:ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係わる技術開発 その1全体計画、日本建築学会大会梗概集、材料施工、pp.1071-1072、2021.9

5) 北岡ら:ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係わる技術開発 その2近接調査用ドローンシステムの開発、日本建築学会大会梗概集、材料施工、pp.1073-1074、2021.9

6) 宇田ら:ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係わる技術開発 その3赤外線装置開発、日本建築学会大会梗概集、材料施工、pp.1075-1076、2021.9

7) 佐藤ら:ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係わる技術開発 その4赤外線開発機の性能確認実験、日本建築学会大会梗概集、材料施工、pp.1077-1078、2021.9

8) 奥出ら:ドローン等を活用した建築物の外壁の定期調査に係わる技術開発 その5開発機を用いた実証実験、日本建築学会大会梗概集、材料施工、pp.1079-1080、2021.9

9)(一社)外壁複合改修工法協議会編「外壁複合改修工法ガイドブック」2022年7月

【出典】

積算資料公表価格版2024年11月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版