- 2024-10-23

- 特集 構造物とりこわし・解体工法 | 積算資料公表価格版

はじめに

第二次世界大戦後にコンクリート構造物の大量生産が始まり、約80年が経過しようとしている。

これまで、コンクリートは耐久性が非常に高く、社会資本の発展に不可欠な材料であると教育されてきた。

しかし、1980年代にインフラの早期劣化の問題が注目されるようになり、トンネルの崩落事故や笹子トンネル事故、東日本大震災などの出来事を通じて、2000年代にはインフラの維持管理が社会問題として広く認識されるようになった。

高度経済成長期からバブル経済期にかけて、「スクラップ・アンド・ビルド」の考え方が主流とされていた。

しかし、その後の経済縮小と税収減少、さらに戦後復興期に大量生産されたインフラストックの管理に必要な人員と費用の不足から、インフラストック/アセットマネジメントの重要性が強調されるようになった1)。

一方で、従来の大規模構造物は長寿命であり、リニューアルすら稀で、解体はほぼ行われてこなかった。

そのため、解体方法に関する研究や議論、示方書やマニュアル類の整備は、新設の材料や構造に関する研究と比較して、非常に限定的にしか行われていないのが現状である。

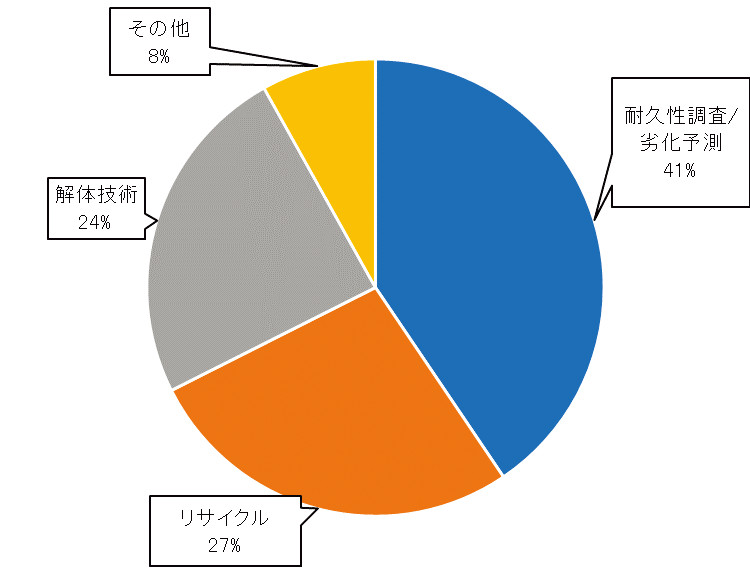

図-1に過去40年におけるコンクリート工学年次論文集での「解体・撤去・更新」をキーワードとする文献を検索し分類した。

1万編以上を超える文献のうち、わずか37編の文献が該当した。

その内、41%が耐久性調査/劣化予測、27%がリサイクルに関するもので、解体技術に関する論文は24%であった。

研究者・技術者としては、構造物をいつ解体し、どのように再利用するか、およびどのように解体するかといった、これら3点が解体・撤去・更新における関心事であることが分かる。

解体工法に関しては、いくつかの参考図書があるので、詳しくはそちらを参照されるのがよろしいかと思われる2)3)。

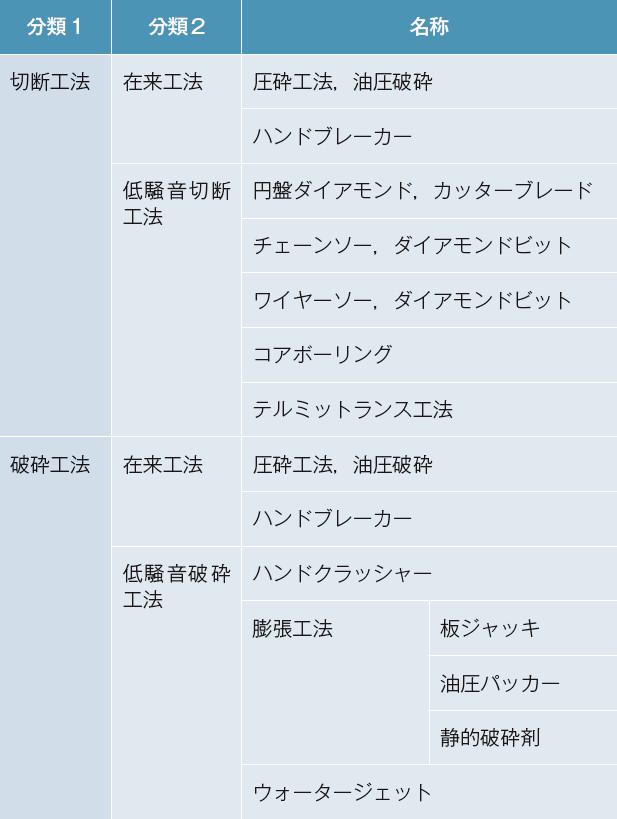

これらの図書を参考に表-1、2に解体工を分類して示した。

特殊な配慮を行う場合を除いては、わが国ではコアドリルやカッターによる切断と油圧破砕機による破砕解体が主であると思われる2)3)。

また、ワイヤーソーやウォータージェットも比較的多く利用されている。

次に、1991年のコンクリート工学 特集*コンクリート構造物の解体「土木構造物の解体」を拝見すると、渡辺先生より次の記述4)がなされている。

(1)解体を促す要因と背景、(2)解体に伴う諸問題と対策、(3)解体物の再生利用と循環型社会システムの構築、(4)構造物車検の時代と設計耐用年の確立について述べられており、時代を先取りした予見がなされており、30年以上経っても問題点やなすべきことは変わっていないと考えられる。

以上の背景から、本稿では、近年の土木構造物の解体に関する事例紹介を行うこととした。

構造物の解体の大きな目的は、老朽化に伴う廃棄・更新のみならず、社会のニーズの変化に伴う機能性向上が挙げられる。

一方、これら工事を進めるにあたっては、生産性の向上、耐久性の向上、環境負荷の低減という課題をクリアしていくことが求められる。

これらに関する目的に応じた検討事例のいくつかを今後の参考としていただければ幸いである。

1. ダムの機能性向上

土木施設のコンクリート構造物の解体は極めて稀であるが、2000年代以降、既存ダムのリニューアル工事が活発化している5)。

日本の地形的特性から、新規ダム建設の余地が限られる中、利水や治水の観点から、既存ダムの機能向上が求められている。

既存ダムが直面する主な課題には、貯水容量の減少や洪水調整能力の不足、そしてダム堆砂問題がある。

堆砂により年々貯水量が減少するため、大規模なしゅんせつ工事が必要となる場合もある。

これらの課題に対応するため、排砂設備(穴あきダム)の増設、ダムのかさ上げ、ゲートの設置など、ダムの機能性を向上させる工事が各地で実施されている。

アースダムやロックフィルダムでも同様の取り組みがあるが、ここではコンクリートダムのリニューアル事例に焦点を当てて見ていくこととする。

長安口ダムは1955年に完成した重力式コンクリートダムであり、治水と利水、電力供給を目的とした多目的ダムである。

建設後57年で施設改造工事を開始したが、目立った劣化は観察されなかったと報告されている6)。

ここでは、他のダムと同様に運用中であるダムの機能を維持したまま施工を行った。

ダムの解体撤去で問題となるのは、通常の構造物に比べて格段に大きいこと、水中施工が求められることが挙げられる。

本工事では、堤体上部から37mもの高さの断面を切り欠く必要があり6)、上下流面方向の長さは40m以上にもおよぶ(写真-1)。

各種工法選定を行った結果、本工事では水中ワイヤーソーとバースター工法を適用した。

ワイヤーソーは、西郷発電所ダムや熊野川ダムでも適用されている5)。

ワイヤーソーにより10t程度のコンクリートの塊に切削した躯体を搬送後、大型ブレーカなどで破砕処理を行うのが一般的である。

課題としては、ワイヤーソー切断時の切削汚染水対策が重要であるとされている。

バースター工法は、コアドリルによって穿孔した孔に油圧シリンダーを挿入し、加圧することでコンクリートを破砕する静的破砕工法で古くから利用されている7)。

写真-2にバースター工法の破砕のイメージを示す。

岩盤から岩石を切り出す際の技術がベースとなっている。

類似技術として板ジャッキ工法がある8)。

板ジャッキも静的破砕工法の1種であり、カッター目地に特殊鋼板2枚をシームレス溶接で袋状に溶接した治具を水圧により拡張(膨張)させ、内部からコンクリートを破壊する方法である。

2. 解体工事の生産性向上

2.1 制御発破工法

コンクリートの解体は、多くの場合、後続工事のための準備段階として行われる。

そのため、後続工事の工期を確保するために、解体工程自体はできる限り短縮することが求められる。

海外では発破解体が大規模構造物に適用される事例があるが、日本では適用可能な場所が限られており、ほとんど実施されていない。

日本における大規模発破解体の稀少な事例として、東京湾アクアラインの風の塔(当時の川崎人工島)がある9)10)。

川崎人工島は、水面下120mに厚さ2.8mの鉄筋コンクリート製地中連続壁を設置し、内部に直径100m、高さ60mのコンクリート構造物を建設するものである11)。

シールドトンネル発進基地としての役割を果たした後トンネル内の排気ガスに対する換気塔として用いられる。

施工時の課題は、自重による圧密により強度が100N/mm²近くまで上昇した厚さ2.8mの地中連続壁を一部解体することが求められた。

当初計画の切削機による解体では膨大な時間を要すると予想されたため、制御発破工法が採用された。

この工法は、小規模な爆薬を分割して順次制御発破することで、振動や騒音を抑制し、周辺環境への影響を最小限に抑える特徴がある。

類似技術は現在、NATMトンネルの発破や、マイクロブラスティング工法として都市部の建築工事にも適用されている。

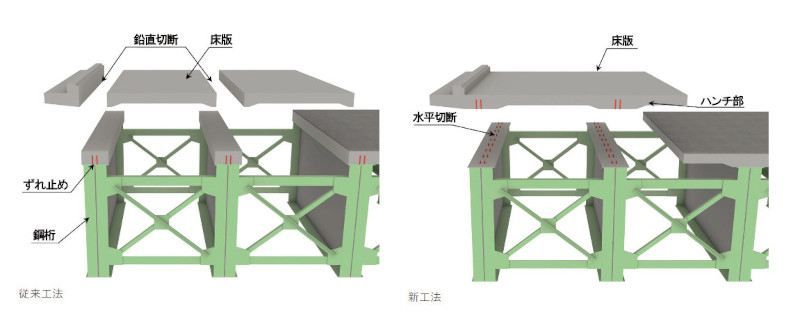

2.2 道路橋床版更新

高度経済成長期に大量建設された高速道路橋が、約50年を経て疲労や塩害による劣化のため更新が必要となっている9)。

特に1986年以前の床版に疲労劣化が顕著で、全国的に床版更新工事が実施されている。

橋梁形式には鋼コンクリート合成床版、RC床版、PC床版などがあるが、解体時に最も注意を要するのは合成床版である。

合成床版は鋼桁と上床版が一体構造のため、上床版撤去時の構造安定性について事前の十分な検討が必要である。

近年、PC床版や高強度繊維補強コンクリートを用いたプレキャスト床版14)への置換が増加している。

これらの新技術に関する研究は盛んだが、既設床版撤去に関する研究開発は比較的少ない。

床版更新工事は通常、①既設床版の縁切り・撤去、②主桁のケレン、③高さ調整工、④新設床版の搬入・架設、⑤床版間の間詰めの順で進行する。

各工程(タクト)の最適化により全体工期の短縮が可能となる。

合成桁の床版取替工事では、既設コンクリート床版の撤去に全作業時間の約3割を要する。

そのため、工事全体の生産性向上には同作業の効率化が不可欠であり、新たな床版撤去技術が開発・適用されつつある15)-17)。

これらの技術は、短時間での床版切断と切断長さの低減を主眼とし、供用中の橋梁下部での作業を可能にするための工夫がなされている(図- 2参照)。

3. 解体工事の環境負荷低減

コンクリート構造物の環境負荷は、一般的に解体時の騒音や振動が主要な問題とされてきた。

土木分野では、総合評価方式の技術提案においてこれらの課題が取り上げられることで、低騒音・低振動型重機の導入、騒音解析、解体手順の最適化、防音壁の設置など、様々な対策が講じられるようになった。

本稿では、残された環境負荷に関するテーマとして、コンクリートのリサイクルに焦点を当てる。

2018年現在、コンクリート塊の再利用率は99.3%と高水準にあるが、その大半は再生クラッシャラン(再生砕石)として道路の路盤材に利用されている。

将来的にこの高い再資源化率を維持するためには、他の用途での利用拡大が必要とされている18)。

再生骨材はJIS規格でH、M、Lの3種類に分類されているが、コストや需給バランスなどの課題により、完全な資源循環型システムの確立には至っていない。

近年、環境問題の中心的課題として「地球温暖化」や「気候変動」が注目されており、コンクリート業界もこの潮流に沿った取り組みを進めている。

長寿命コンクリートやCO2固定型の新設コンクリートの開発に加え、解体材の活用研究も行われている。

コンクリート解体材は8.5kg/t-CO2の固定ポテンシャルを有しており、2018年度の再資源化量から試算すると、年間約31万トンのCO2固定が可能と推定される19)。

政府が提唱するカーボンリサイクル概念の下、世界中の企業がコンクリート骨材、スラッジ、コンクリート自体へのCO2固定技術を研究開発し、実用化が進んでいる20)。

今後は、コンクリート構造物の解体材を含めた資源循環とバリューチェーンを考慮した総合的な検討が必要となるだろう。

4. 解体時の耐久性評価/劣化予測

従来、コンクリート構造物の解体は稀であるとともに、長年使用された構造物の評価には通常、非破壊検査などの調査技術が用いられる。

しかし、これらの技術には時間・コスト制約や技術的限界がある。

そのため、実構造物を解体調査できる機会は極めて貴重である。

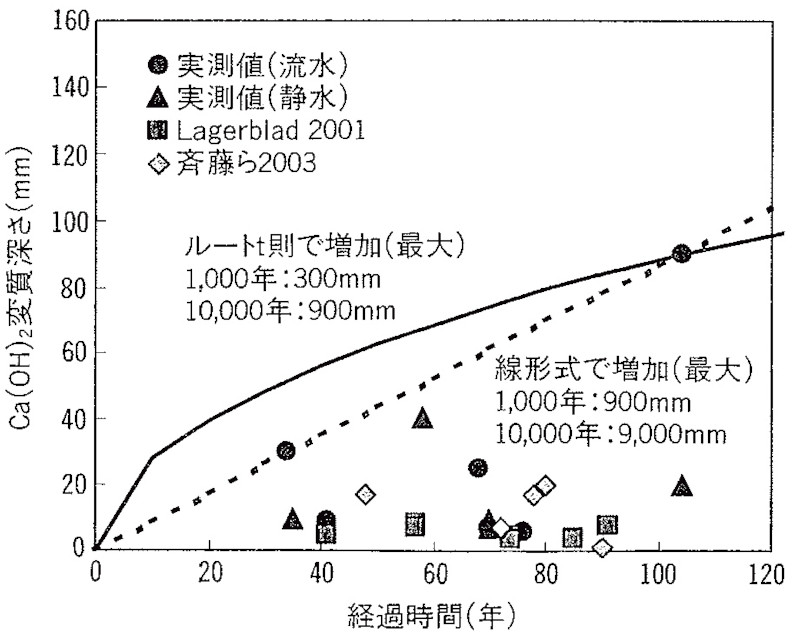

筆者は、コンクリートの比較的緩慢な劣化現象である「溶脱」に関する研究を行ってきた。

この研究では長期間を経過した多数の構造物調査が必要であり、図- 3はその調査結果の一例を示している21)。

この図は、軟水が長期間コンクリート表面に接触し、水酸化カルシウムが溶出して表層が脆弱化する現象(溶脱による変質)を示している。

経験工学的に劣化現象を実証するには、多数の事例研究が必要である。

そのため、解体工事の際には、構造物の経年や環境条件など様々な観点から研究価値を見出せる可能性があり、専門家への相談が重要である。

土木研究所の構造物メンテナンス研究センター(CAESAR)23)では、既設橋の耐荷力評価や載荷試験、撤去部材の調査を行っている。

例えば、複合劣化を受けたRC桁の撤去後の耐荷性能評価24)や、非破壊検査技術の検証などを実施している。

これらの成果は保全技術だけでなく、新設橋梁の設計にも活用されている。

名古屋大学と中日本ハイウエイ・エンジニアリングは、解体撤去した橋梁を利用して保全技術研修用の橋梁モデルとして活用している。

多様な劣化パターンを持つ実橋梁を移設・再現し、点検・診断技術の教育や研修、技術継承、研究成果の検証などに活用している(写真- 3参照)。

おわりに

2014年に義務付けられた5年ごとの橋梁定期点検は、2024年度から3巡目に入った。

全国約70万橋の点検が本格的に実施され、多くの知見が蓄積されデータベース化が進んでいる。

これらの点検結果を基に、より効率的かつ合理的なアセットマネジメントの実現が求められている。

今後は、補修・補強して継続使用する構造物と解体撤去する構造物の合理的な選別が進むと予想される。

この流れの中で、様々なインフラの「解体」の場面に直面することになるだろう。

具体的には、補修・補強工事のための部分解体、更新工事のための解体、完全撤去のための解体などが挙げられる。

これらの解体作業を持続可能かつ効果的に実施するために、以下の3点に注意を払うことが望ましいと考える。

・コンクリートの劣化や構造物の性能評価を幅広い視点で行うこと

・解体材の再利用として、可能な限りリサイクルを検討すること

・社会的損失(ソーシャルロス)を最小限に抑えるための解体・撤去技術の開発

【参考文献】

1) 小沢一雅:インフラ資産のアセットマネジメントの現状と将来展望、コンクリート工学、Vol.51、No.1、pp.99~103、2013.1

2) 土木学会HP:土木学会建設技術研究委員会、建設技術体系化小委員会、解体障害物撤去に関する技術、https://committees.jsce.or.jp/sekou05/node/37 (2023年1月14日確認)

3) 道路保全技術センター編:道路構造物解体工法ハンドブック、鹿島出版会、2004

4) 渡辺明:特集*コンクリート構造物の解体/ 2、土木構造物の解体- 総論-、コンクリート工学、Vo.29、No.7、pp.10~14、1991.7

5)日本建設業協会 インフラ再生委員会:ダムリニューアル工事 施工事例2019年版

6) 小川雄一郎:ダム再生- 長安口ダム再開発の最盛期-、コンクリート工学、pp.986-987、Vol.56、No.12、2018.12

7) 第一ダイヤモンド工事HP、バースター工法:http://www.daiichi-diamond.co.jp/introduction/burster/(2023年1月5日確認)

8) コンクリートコアリング(株)HP、板ジャッキ工法:https://www.coring-osaka.co.jp/business/burster.html(2023年1月5日確認)

9) 川端僚二:東京湾横断道路及び外郭放水路建設における高水圧下大 口径長距離掘進のブレークスルー、地学雑誌、112(3)、 pp.462-466、2003

10) 古郷誠、高野孝、梶栗福留、広野進:シールド発進に伴う仮壁撤去工事への動的破砕工法の適用について(その1)、土木学会第50回年次学術講演会、Ⅵ-232、pp.464-465、1995

11) 横関康祐、古郷誠、嶋田穰、鈴木健一、中川修:東京湾横断道路川崎人工島工事内部構築マスコンクリートの急速施工、コンクリート工学、Vol33、No12、pp.51-62、1995.12

12) 齊藤史朗、 並川賢治:土木学会「鋼道路橋RC床版更新の設計・施工技術」の概要、Vol.58 No.12、コンクリート工学、pp.927- 930、2020.12

13) 日本橋梁建設協会:床版取替え施工の手引き、2018.9

14) 鹿島建設HP:安価で、高速施工を可能にする「スマート床版更新(SDR)システム」を開発、https://www.kajima.co.jp/news/press/201912/17c1-j.htm(2023年1月5日確認)

15) 清水建設HP:床版切断技術「床版クールカット工法」、https:// www.shimz.co.jp/solution/tech378/(2023年1月5日確認)

16) 三井住友建設HP:床版取替工事における床版切断システム「水平カッター」を開発・導入、https://www.smcon.co.jp/topics/2021/12101300/(2023年1月5日確認)

17) 大林組HP:サブマリンスライサー™、https://www.obayashi.co.jp/solution_technology/detail/tech_d218.html(2023年 1月5日確認)

18) 国土交通省HP:「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」の策定について、https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html(2023年2月13日確認)

19) 土木学会:コンクリートライブラリー134コンクリート構造物の補修・解体・再利用におけるCO2削減を目指して- 補修における環境配慮および解体コンクリートのCO2固定化-、2012

20) 横関康祐:気候変動に対するコンクリートによるカーボンリサイクル技術、工業技術: 東洋大学工業技術研究所報告43巻、 pp.41- 44、2021.2

21) 横関康祐、渡邉賢三、古澤靖彦、大門正機、大即信明、久田真:カルシウムイオンの溶出に伴うコンクリートの変質に関する実態調査と解析的評価、土木学会論文集Ⅴ、No.697、V-54、pp.51- 64、2002

22) 横関康祐:一万年コンクリートへの挑戦、セメント・コンクリート、 No.699、pp.1-6、2005.5

23) 土木研究所HP構造物メンテナンス研究センターCAESAR: https://www.pwri.go.jp/caesar/about/results/04-05.html(2023年1月5日確認)

24) 花井拓、木村嘉富、中島道浩:複合劣化を受けたRC桁の耐荷性能評価- 撤去橋梁を用いた臨床研究の一例-、コンクリート工学、 Vol.49、No.12、pp.23-30、2011.12

25) 中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋:ニュー・ブリッジ、https://www.c-nexco-hen.jp/technology_development/facilities/(2023年1月5日確認)

【出典】

積算資料公表価格版2024年11月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版