- 2015-06-19

- 積算資料公表価格版

内藤 忍

1.はじめに

昨年8月、広島市安佐南区などで発生した土砂災害はまだ記憶に新しいが、

日本の国土のうち、約7割は山地で占められており、これまで多くの斜面災害が全国各地で発生している。

斜面災害というと、土石流、地すべり、落石など多岐にわたるが、

中でも2009年7月富士山スカイライン5合目駐車場、2012年4月新東名高速道路下り線で発生した落石事故などは、

私自身にとっては記憶に新しい。

落石対策施設の設計業務に携わる者として、これまでの設計業務にて感じたことや経験をもとに、

落石対策工の「現状」とこれからの「課題」について述べたいと思う。

2.落石対策工の現状

落石対策工は、落石が落下しないよう『その場』で予防する【落石予防工】と、

万が一落石が落下した場合でも『道路際や斜面中腹部など』で待ち受ける【落石防護工】の2種に大別できる。

2-1. 落石予防工

落石予防工は、発生源に直接手を加え、落石の落下を未然に防ぐ工法で、主に「切土・除去工」、「根固め工」、「接着工」、

「アンカー工」、「ワイヤロープ掛け工」などが挙げられる(写真-1)。

主に、落石の状況や、斜面、地形の状況などにより、適した工法の選定が行われる。

●「ワイヤロープ掛け工」「アンカー工」…落石が滑動しないよう斜面上で直接抑える工法

●「根固め工」「接着工」…落石が滑動・転動しないように基部や基岩などを固め支保する工法

●「切土・除去工」…直接取り除く工法

落石予防工の選定・検討を行う目安として、

道路際や斜面中腹等で検討される「落石防護工」で対応できない規模(大きさやエネルギー)を想定する。

過去には、道路際からよく見える位置に確認された落石に対し、落石防護工による対策が計画されていたが、

地元住民の要望によって、除去工へ変更された、という事例もある。

予防工は、個別の落石に対する工法であるが、面的に対策を行うものとして「吹付工」や「法枠工」なども挙げられる。

これらの工法は、落石を含む斜面崩壊などを防ぎ、斜面の安定化を図ることなどを目的としている(写真-2)。

2-2. 落石防護工

落石防護工は、斜面上部にある落石が落下してきた際、道路際や斜面の中腹などに設置された防護施設で落石を捕捉し、

安全な場所まで誘導する、もしくは停止させる工法で、主に「落石防護柵工」、「落石防護網工」、「落石防護擁壁工」、

「ロックシェッド工」などが挙げられる。

主に、道路際や斜面の地形状況や、斜面上の落石の規模(大きさ、エネルギー)などにより、適した工法の選定が行われ、

先に挙げた工法については道路際や斜面法尻に設置され、

落石防護柵工や一部の落石防護網工などは、斜面の中腹に設置される工法もある(写真-3)。

また、中には落石防護柵と雪崩予防柵を兼用した工法もあるため、

地形状況だけでなく降積雪などにも配慮した工法の選定が可能である(写真-4)。

落石防護工のうち、落石防護網工や落石防護柵工、落石防護擁壁工などにおいては、

落下してくる落石の規模、大きさやエネルギーによって、

対応できる工法や、使用する部材を変更することで対応可能となる製品など、多種多様化しており、

道路際・斜面法尻などの現地状況と併せて検討することも必要となってくる。

2-3. 現状での問題点

先に述べた落石予防工は、落石だけでなく、落石を含む斜面全体の地形条件や地質条件などによって工法の選定を考えるため、

当該箇所の斜面条件が把握されており、地質(土質)資料などがある場合は、ある程度、工法の絞り込みが可能となる。

また、「接着工」や「切土・除去工」など工法に複数の種類・工種がないものもあるため、

工法選定が決まった段階で、更なる詳細な「工法比較検討」が不要となる場合もある。

一方、落石防護工においては、斜面条件や落石条件などを考慮し工法の選定を行った後、

そこから製品に対する「比較検討」を行う必要が出てくる場合がある。

工法比較する際の各製品に係る情報を入手する手段として、国土交通省にて整備・運用されている「NETIS」が活用されているが、

2014年10月、猶予期間を含む、NETIS掲載期限を迎えた約1,600の新技術が削除されることとなった。

NETISに登録されている工法概要、製品の性能、施工方法、概算工事費などは、設計を行う者にとって貴重な情報源であったため、

今回の削除は痛手である。

落石防護工については、落石防護柵工や落石防護網工など、同じ工法の中で類似した製品が数多く存在し、かつ表-1のように、

同じ製品の中でも落石規模によってタイプが異なるため、個々の製品の特長や性能など十分に把握し、理解しておく必要がある。

また、特に『高エネルギー吸収型』と呼ばれる緩衝装置や制御金具などを用いた製品等については、

「衝撃応答解析ソフト」などによる解析結果をもとに設計されていることから、

メーカーないし各協会等へ設計に係る設計計算などの技術協力を依頼せざるを得ない場合もあり、

結果についての照査や設計過程の理解を十分に行えるかが、今後の問題・課題となってくると考える。

3.落石防護工の動向と課題

落石防護柵工や落石防護網工など、各工法においては、新製品の開発とともに、

現行の製品に付加価値を加えた改良版の開発など、日々進化し続けている。

また、落石防護工においては、近年、設計基準に対する考え方が見直されつつあり、

土木学会より2013年に刊行された

「防災・安全対策技術者のための衝撃作用を受ける土木構造物の性能設計-基準体系の指針-」では、

性能照査型の設計概念に基づいた、衝撃作用を受ける落石防護構造物の設計基準を策定するための基本的な考え方を提示しており、

従来の「許容応力度設計法(仕様設計法)」から、「性能照査型設計法」へと変わりつつある。

このような状況下で、設計業務に携わっていく者として、

これら製品に対する変化、設計検討に対する変化などの課題にどう取り組むかを常に意識しておく必要がある。

3-1. 製品間での比較検討

過去の設計より例を挙げると、落石の規模(落石エネルギー)を1,000kJと想定し、

落石対策施設の選定を行うにあたり、以下に示すように3段階の比較検討を実施した(図-1)。

①現地の地形状況や地山の地権者などの条件から斜面中腹に構造物を設置する工法を除外する

②同じ工法でも、施工方法等の違う手法について経済性を考慮し、高価となる工法を除外する

③ある程度の工法数まで絞り込んだのち、さらに経済性や構造性能、施工性、維持管理面より1工法を選定する

この比較検討を行った設計業務は「予備設計」業務ということもあり、工法の選定までで取りまとめているが、

以後「詳細設計」段階に入ると、ここから数社あるメーカー、製品での比較検討を行うこととなる。

ここで仮に比較検討の結果、「落石防護柵工」を選定した場合について考えてみる

(実際携わった設計業務では、比較検討の結果「落石防護補強土壁工」を選定している)。

NETISより「落石防護柵」で技術情報を検索し、

全40件の中から、補強・補修工法等を除く24件の技術名称、ならびに対応可能な最大エネルギーを表-2に示す。

あわせて前述した設計条件(落石エネルギー:1,000kJ)に対応可能な工法を選定する。

表-2より、24工法から6工法に絞り込まれたが、

先にも述べたように、地権者の関係で斜面中腹に構造物を設置できない条件があるため、

これに該当する工法を除外し、残りの工法によって工法の比較検討を行うこととなる。

この比較検討において問題となってくるのが、

NETISに掲載されている技術情報(主に概算工事費など)と現地条件との間で、乖離が生じないかであり、

以下に挙げる事項について、特に配慮する必要がある。

●施工性:実際に施工が可能な現場か、仮設方法や工期等に乖離は生じないか

●経済性:現地条件や施工延長などの諸条件が異なることによる施工費の変動と、それに伴う維持管理(メンテナンス)費の変動

上記に挙げた事項を「課題」として認識し、

解決するためには「施工がどのように行われるのか」ということを設計段階でイメージできれば、

その乖離は少なくなってくると思われる。

施工の可否や工期などについては、使用する重機を想像し、現場までの動線や現地の地質状況の確認、把握ができれば、

設計にかかる精度は上がってくると考えられる。

また、概算工事費などについても、

施工金額が大幅に変わってくるのが「アンカー設置」や「支柱の建込み(杭基礎)」などに係る費用で、

いずれも地質・土質条件が大幅に変わってくると、施工費も大幅に変わってくるので、

設計段階でできるだけ正確な地質条件を得ることが重要である(写真-5)。

そのためにも、現地調査を十分行うことは当然であるが、施工に対する知識を養うこと、施工中の現場を見ることは、

施工要領やパンフレットに掲載されている施工写真以上に得られる情報が多いと考える(写真-6)。

3-2. 設計手法や部材に対する技術者の理解度

縁あって落石対策製品を扱うメーカーに籍を置いていた時期がある。

当然、製品に対する仕様、構造、設計手法、施工方法・施工計画など、ある程度の知識を習得したが、

いざその知識を他メーカーの製品にかかる設計などに利用できるか、というとそれほど簡単な話ではない。

落石対策施設の設計を行う際に適用する基準として『落石対策便覧』は必須である。

その他にも落石対策施設の設計などを数多く手掛けてこられた諸先輩方の図書や発表論文などは、

設計の考え方から設計計算例など、落石対策便覧を補完してくれる参考書であると考えている。

近年、落石対策工が日々進化し、かつ多様化していく中で、

落石対策便覧やその他参考となる書籍等では対応しきれないものが『緩衝装置』や『制御装置』などと呼ばれる装置である(写真-7)。

これらは、よく『高エネルギー吸収型』と呼ばれる落石防護網工や落石防護柵工などに用いられ、

ワイヤロープを緩衝装置で挟み込み、落石がワイヤロープに当たり、ある一定の張力が加わると、緩衝装置内を滑動し、

その際に発生する摩擦によって落石のエネルギーを減衰させる、というものであるが、

採用しているメーカーごとに、装置の構造(仕様・組立方法など)や作用する張力などに違いがある。

これらの装置は、実証実験より得られたデータ等をもとに、

衝撃応答解析ソフトを用いて解析を行うことで、落石衝突時の各部材に係る引張力・圧縮力などを照査することから、

設計を行う者には手出しの出来ない『領域』になっており、これら設計計算においては技術協力をお願いするか、

もしくは下請負契約など締結し、設計業務の補助としてお願いすることとなる。

製品メーカーや工法協会などへ協力依頼をすることで、

実際に『自分の手』で設計計算、図面作成を行わなくなるため、発注者へ適切な工法説明ができるか、という点も危惧される。

私自身も直近の設計業務の中で、

発注者から支柱まわりの構造に関する質問を受けた際、支柱の構造について十分理解をしていなかったために、

その場で明確な回答を出せず、不信感を与えてしまうということがあった。

この業務の中では、先に述べた緩衝装置は扱わない工法であったが、

設計計算や図面作成など、一連の資料作成を工法協会へ依頼し、任せてしまったことで、

自ら設計・施工マニュアルなどを入手して設計方法、製品の構造等を理解することをしていなかった。

マニュアルや部材の詳細図などを見ただけでは、

使用される部材の構造や仕組み、部材の接続方法(例えば、支柱と緩衝金具の組立方法)など、

なかなかイメージが湧いてこないかもしれないが、

各工法協会やメーカーなどにヒアリングを積極的に行うことも大切である(写真-8)。

3-3.『机上』と『現場』の違いを理解する

設計図の作成や、設計計算、数量計算などを行うときに、

可能な限り現地の地形状況や地質状況などを考慮して設計検討を行うよう心掛けているが、

当然のことながら、机上で行う設計検討と、現地の状況を考慮し、実際に施工を行う時では、

必ずしも設計どおりに施工されていないのが実情である。

例えば、支柱の建込みやアンカー設置などに係る土質条件(ボーリング資料)は、

施工範囲で数か所実施されたボーリング調査結果から、地質状況の地質想定線が考えられ、これらをもとに設計検討を行うが、

実際は、現地での削孔状況(切粉・スライムなど)による確認、

もしくは土質を確認するための引抜試験、確認試験などによって確定させている場合もある。

設計で確認できない、しきれない条件や状況は、工事になって確認、把握できることもある。

つまり逆を言えば、設計時には分からない条件や状況については、

施工時に『事前に確認してもらう』ことを発注者に説明することで、理解を得られる場合もある。

私自身、設計検討を行う中で、図中に『必ず現地で確認を行うこと』などの注意書きを加えることがあるが、

現場のことは作業に従事する方たちのほうがよく理解されているし、

分からないことを『分かったふり』をして設計してしまうことは絶対に避けなければならない。

机上と現場は違う。

『絶対』をつけても過言ではないと思う。

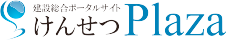

3-4.『落石対策便覧』の役割

平成25年12月に、

日本道路協会(技術情報:道路土工委員会)より『ポケット式落石防護網の設計について』というタイトルで

設計計算に係る計算手法の一部変更について示された。

これは、平成21年6月に改訂された『道路土工-切土工・斜面安定工指針』において、

ポケット式落石防護網の設計の考え方で、

【⑤落石の衝突前後におけるエネルギー差】の事項が後に示された正誤情報で削除されたことが一端になっている。

その当時、設計者、発注者ともに『落石対策便覧』と『道路土工』のどちらで設計を行うことがいいのか、

過年度に設計検討した成果に対する対応などの問題点が上がったが、

『道路土工』のほうが『落石対策便覧』より上位基準類であることや、便覧式の適用範囲を示すことなど、

設計計算に係る考え方が改めて示されることとなった。

落石対策便覧については、平成12年6月に改訂されて以降、約15年改訂されておらず、

今日の落石対策製品の技術革新、性能の向上などを見れば早急な改訂が望まれると考える。

先にも述べたように、高エネルギー吸収型などにみられる『緩衝装置』を用いた工法の考え方や設計検討方法、

『性能照査型設計法』などによる設計手法などは、各製品のメーカー、または各工法協会等から示されている一方で、

統一された考え方や手法などが確立されていないようにも感じるため、

今後この落石対策便覧が、指針や基準としての位置付け、役割を担ってくれればと思っている(図-2)。

4.おわりに

先にも述べたように、以前に落石対策製品を扱うメーカーに在籍していた当時、

製品の設計や営業活動、施工現場を約5年に亘り経験させていただいた。

私自身、予想した以上に設計業務に役立っていることが実感できている。

特に施工現場での経験は、設計業務に携わるだけでは経験できない『体験』することがとても多く、

この体験が、設計業務の中でどう活かされているか、またこの体験を踏まえさらに向上させるために、

より多くの体験を設計業務の中で発見し、気づいていくことが重要であると思っている。

最後に、このような場を頂戴したことに対し、

関係各位、並びにこれまでご指導賜りました諸先輩方に厚く御礼を申しあげますとともに、

微力ではありますが、私のこれまでの経験が今後の落石対策に貢献できればと思っております。

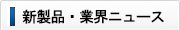

【出典】

月刊 積算資料公表価格版2015年5月号

特集 地域を支える「斜面防災対策」

最終更新日:2024-10-30

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版