1. 検討の基本方針

一般社団法人仮設工業会に設置した「仮設工事におけるDX時代のレジリエンス能力向上対策に関する検討委員会」(委員長:建山和由 立命館大学教授)の開催については、一般財団法人経済調査会発刊の「建設マネジメント技術」※2023年7月号において紹介しました。

今回は、その後の検討状況と成果について報告します。

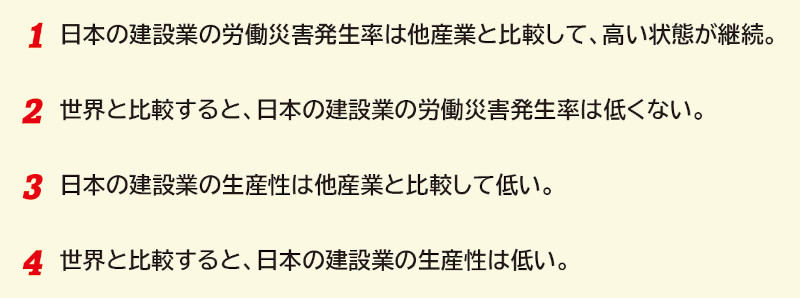

仮設工事を含むわが国の建設業は、2023年の死亡労働災害が史上最低(223人、対前年比58人減)となり、労働生産性も2012年を底に上昇傾向にあるとはいえ、長期的および国際的視点に立つと図-1のような課題があることは否めません。

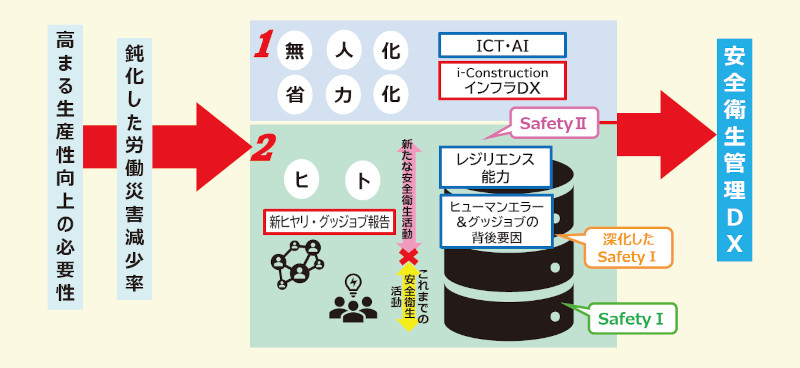

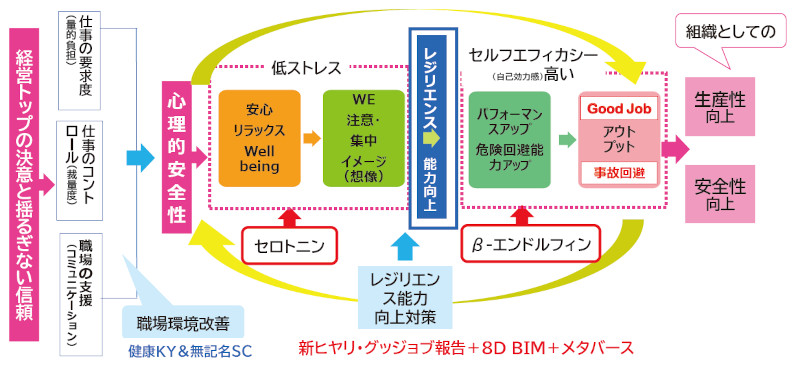

そこで、本委員会では、こうした課題に対処するため、図-2に示す基本的考え方の下、過去の調査研究等を足掛かりにして、図-3のように安全と生産性の関係性の捉え方を整理しました。

その上で、さまざまな専門知識を集約して、図-4のように安全性と生産性の向上に関する発生機序と対策のイメージをまとめています。

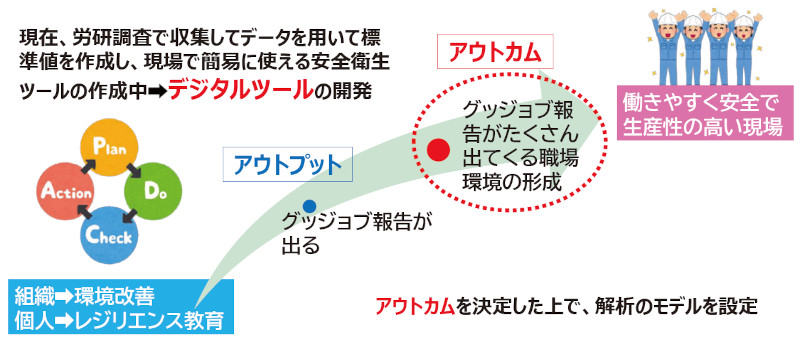

さらに2023年6月から同年7月にかけて実施した「新ヒヤリ・グッジョブ報告における標準値作成のための実態調査(労研調査)」(本稿末尾のコラム参照)の分析結果に基づき、安全で生産性の高い建設現場にするためのアウトカム目標として「グッジョブ報告がたくさん出てくる職場環境の形成」を挙げました(図-5)。

これは、レジリエンス能力を高めることは危険回避能力を高めるだけでなく、仕事のパフォーマンスアップにもつながるという基本的考え方によるものです。

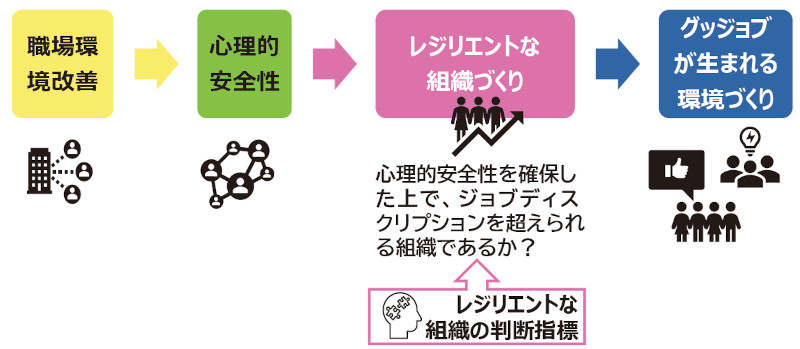

そして、そのようなレジリエントな組織あるいは集団づくりができたかどうかの判断指標として、図-6のように「心理的安全性を確保した上で、ジョブディスクリプション(コラム参照)を超えられる組織であるか」を挙げることを提案しました。

2. 具体的検討成果

こうした本委員会の基本的考え方に基づき、三つの分科会において具体的アウトプットについて検討を重ね、完成には今少し時間が必要ですが、一定の成果が得られましたので、その概要を紹介します。

まず第1分科会(会長:小山文彦 東邦大学医療センター佐倉病院教授)では、図-4の考え方に基づき、「新ヒヤリ・グッジョブ報告」の調査票(コラム参照)を完成させ、労研調査結果に基づいて標準値を確定しました。

その上で、調査対象者の負担を減らすため、マイクロソフトのFormsを使って調査票をデジタル化し、それを用いて実際の事業場に対して試行、調査対象者からヒアリング調査も行いました。

その結果、レジリエンス能力の向上は安全性と生産性両面の向上に資することを、集計分析の数値だけでなく実感をもって確認できました。

また、このFormsでは、入力者はスマートフォン等で簡単に入力でき、単純集計も自動化できますが、詳細分析は手動で行わなければならない等、現実的に社会実装し普及するには難があるため、プロジェクトチームを作って専用のアプリの開発に着手しました。

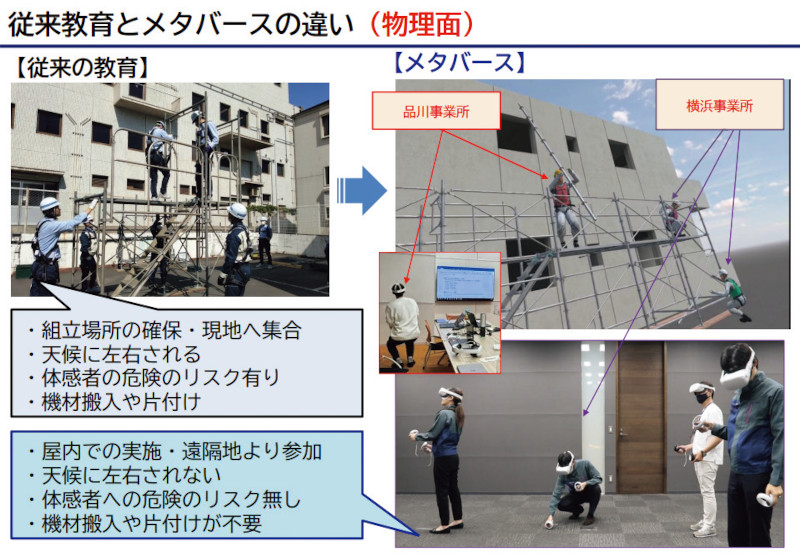

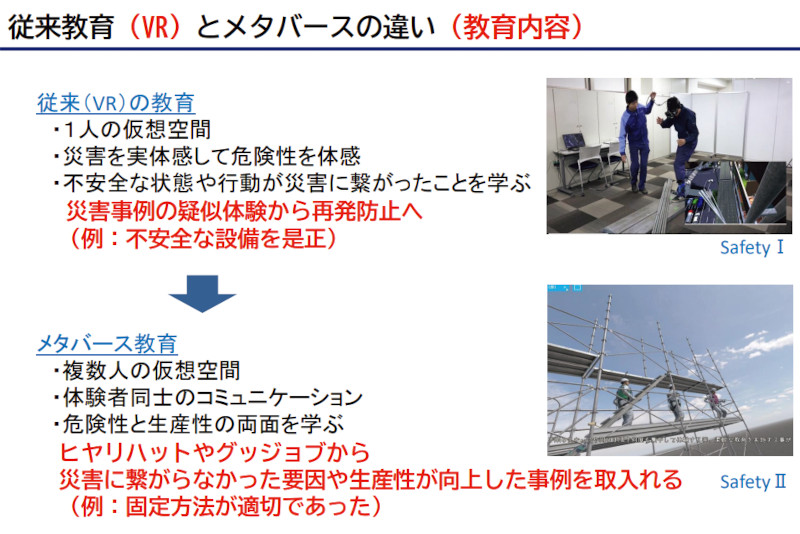

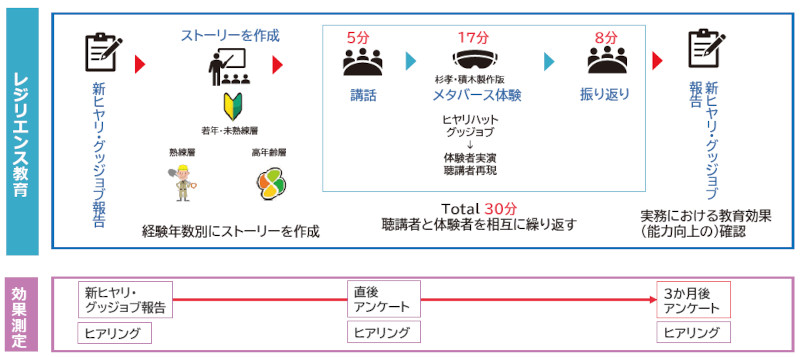

次に第2分科会(会長:鳥居塚崇 日本大学教授)では、株式会社杉孝と株式会社積木製作が共同開発した足場の組立・解体トレーニング用のメタバースを活用したレジリエンス能力向上プログラムを検討しました。

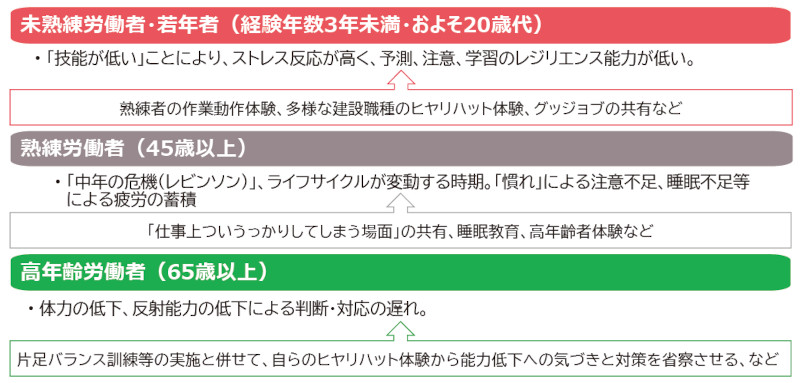

メタバースによる安全衛生教育がいまだ十分には普及していない中、図-7、8のように、先駆的に開発、社会実装されたこのプログラムについては、図-9のとおり対象者の経験年数等に応じた効果目標を設定し、図-10のような進め方を提案しました。

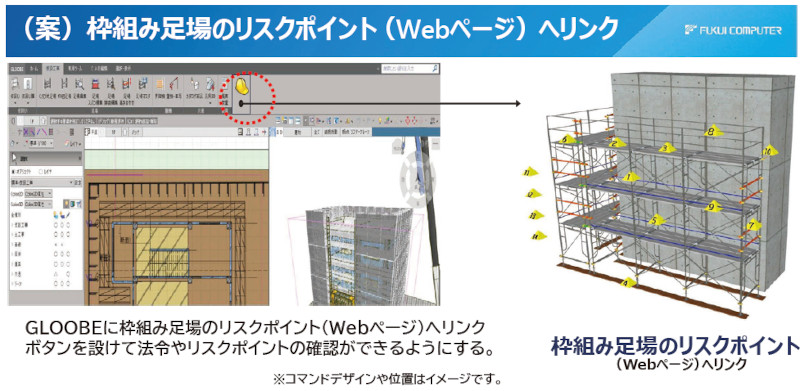

第3分科会(会長:蒔苗耕司 宮城大学教授)では、仮設8D-BIMの開発に当たって、既存のBIMと連結するための「安全衛生情報デジタルパッケージ」の概念について検討し、先行モデルとして枠組み足場についての安全衛生情報パッケージを完成させました。

そして、このパッケージは図-11のように、福井コンピュータアーキテクト株式会社のBIMソフトであるGLOOBEとの連結を図り8D-BIMとしました。

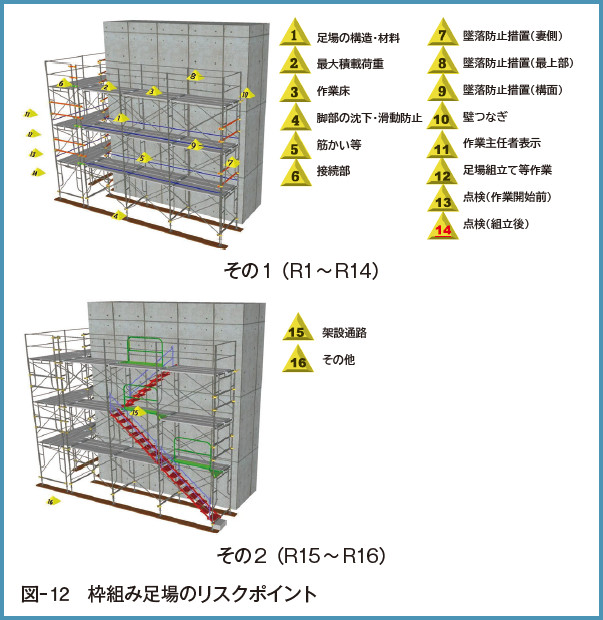

このパッケージの作成に当たっては、まず当該作業のリスクポイントを確定しますが、枠組み足場作業に関しては、 図-12のように16のリスクポイントを確定しました。

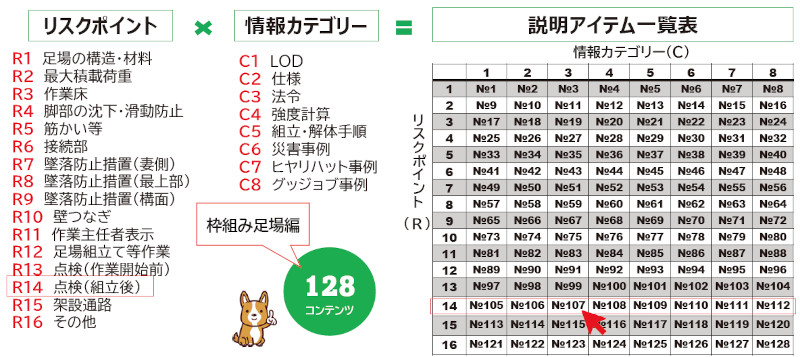

次にそのリスクポイントに対して図-13の八つの情報カテゴリーを設定し、その結果、図-14のとおり「16×8=128」の説明アイテムを作成、安全衛生情報パッケージとして完成させました。

このGLOOBEを使った枠組み足場作業用の8D – BIMの操作方法は、まず足場が表示されている図-11のBIM上のリンクボタンを押すと、図-12のリスクポイントが表示されます。

次に任意のリスクポイントのボタンを押すと図-13の情報カテゴリーが表示されます。

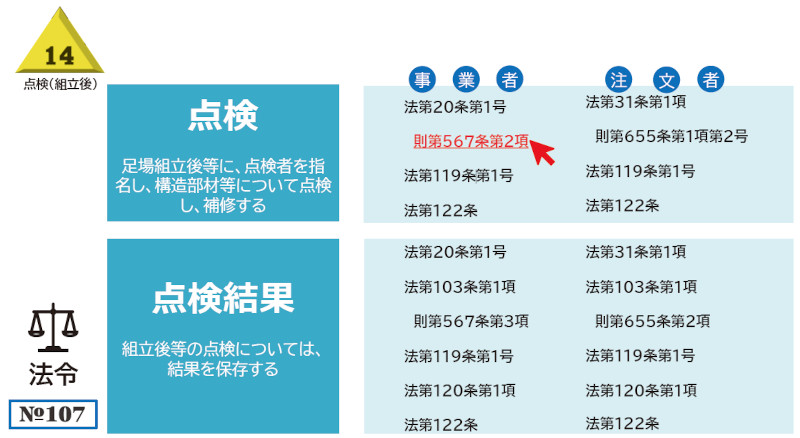

例えばリスクポイントのR14の情報カテゴリーのC3「法令」を押すと、図-15のように該当する法令条項が表示され、さらに該当条項を押すと、リンク先の総務省の「e-Gov」に飛び、条文を確認することができます。

また、情報カテゴリーのC6「災害事例」を押すと、リンク先の厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に飛び、このリスクポイントに関係する災害事例がピンポイントで表示されます。

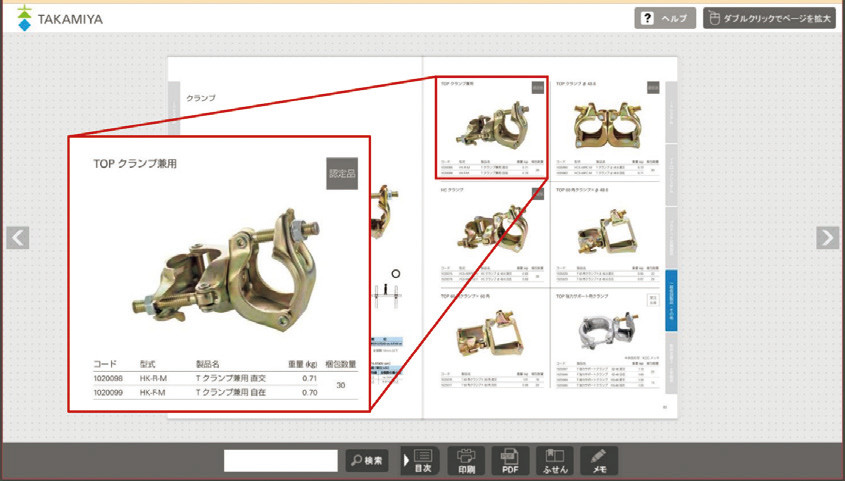

「LOD」(Level Of Detail)および「仕様」については、各メーカーの電子カタログに飛び、図-16のように表示されます。

さらに、「ヒヤリハット事例」と「グッジョブ事例」については新ヒヤリ・グッジョブ報告から得られる個社別の事例が表示される仕組みとする予定です。

3. 今後の検討方針

本委員会における今後の検討方針としては、「2. 具体的検討成果」で示した各分科会で開発しているツールを社会実装できるように完成度を高めるとともに、安全性と生産性の向上を図るために、これらを統合した総合的なレジリエンス能力向上対策について幅広く検討することとしています。

基本的な方向としては、新ヒヤリ・グッジョブ報告から得た情報をメタバース上で8D-BIMを活用して再現し、アバターを使って追体験を繰り返すことによって他者経験を自身の経験とし、ノンテクニカルスキルを高め、レジリエンス能力を向上させることですが、他に副次的な検討課題も多々考えられます。

例えば、開発途中である新ヒヤリ・グッジョブ報告のデジタル化アプリでは、調査票の入力以外に独自にチェックリスト等を入力できるようカスタマイズが可能です。

このカスタマイズ性と作業員から瞬時に直接報告が得られるという特性に留意すると、さまざまな活用のアイデアが考えられます。

その一つとして、労働者の遵守義務の履行確認に活用することを挙げたいと思います。

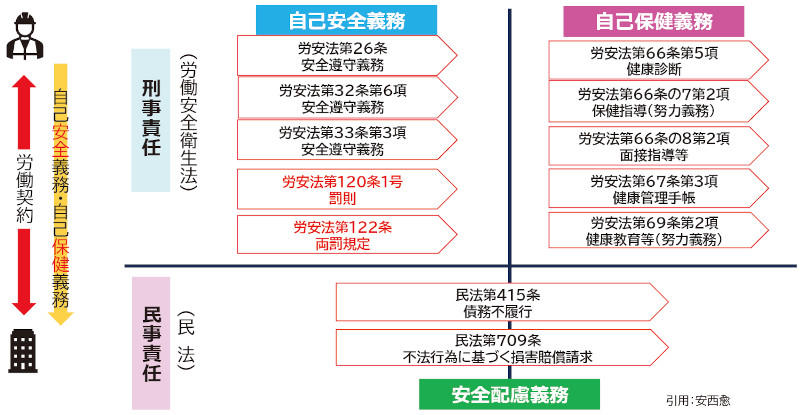

労働安全衛生法では、労働災害防止のための事業者の措置義務とともに、労働者の協力義務、遵守義務も定めています。

この義務には図-17のように大きく分けて自己安全義務と自己保健義務がありますが、前者には罰則規定だけでなく、法人等に対する両罰規定も適用されます。

多くの建設現場では、こうした労働者の遵守義務の履行を促すため、毎朝安全朝礼において元請社員等から遵守すべき事項について、こまごまと指示が行われています。

ただ、この指示に対して作業員一人一人がしっかり遵守しているか確認する仕組みが確立していないのが現状です。

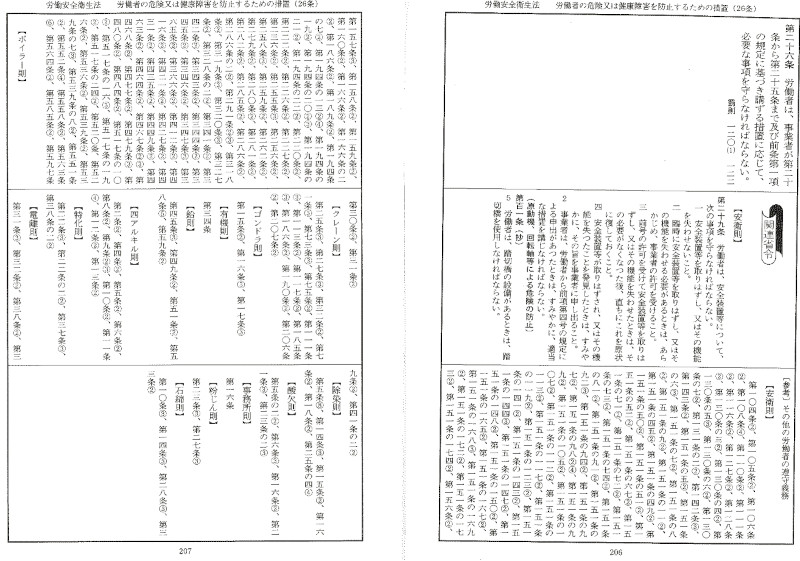

しかも労働者が遵守すべき義務に関しては、図-18に示すように200を上回る条項があります。

この全てが建設業に適用されるわけではありませんが、相当数に及びます。

そこで、作業員一人一人が法令上の遵守義務や当該現場で定められたルールをしっかり認識して履行するために、この新ヒヤリ・グッジョブ報告アプリにそうした入力項目を設定できるように検討したいと考えています。

この仕組みが完成し普及すれば、労働者の遵守義務に対する認識が高まり労働災害防止に大きく寄与するとともに、安全朝礼等の時間短縮にもつながると考えられます。

さらに、これまでに述べた三つの分科会で開発しているツールや考え方について、建設業の他工種や他産業への適用についても今後の課題として

検討したいと考えています。

※建設マネジメント技術 ホームページhttps://kenmane.kensetsu-plaza.com/

コラム 新ヒヤリ・グッジョブ報告における標準値作成のための実態調査結果について

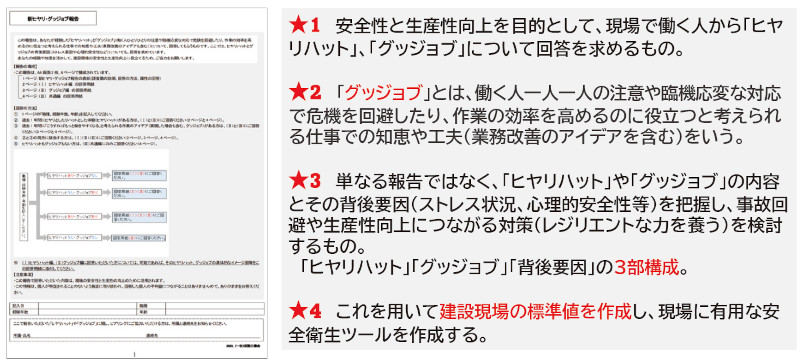

第1分科会では、本文図-4の発生機序に基づき、令和3年に建設業労働災害防止協会(建災防)が公表した「新ヒヤリハット報告」に、現場従事者が自らの業務を遂行する中で生み出した「グッジョブ」と当該グッジョブが生まれた心理・社会的要因等を探索する質問項目を付加した「新ヒヤリ・グッジョブ報告」を開発した(図-19)。

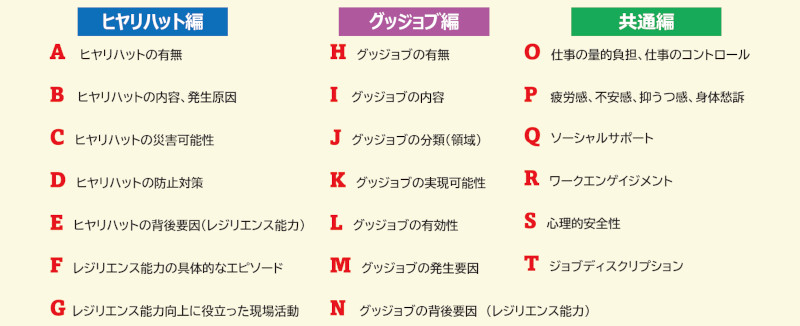

その質問項目内容は図-20のとおりである。

そこで,この新ヒヤリ・グッジョブ報告を有効に活用できるよう、各項目の標準値(全国平均値)を算出するため、建設労務安全研究会(理事長 細谷浩昭)会員の28企業455現場に就労する現場従事者を対象として,令和5年6月20日から同年7月27日の間、「新ヒヤリ・グッジョブ報告」を用いて実態調査を行い、 404現場に就労する11,183人が回答した。

この回答結果について、北里大学 渡辺和広講師に分析してもらったところ、次のことが明らかとなった。

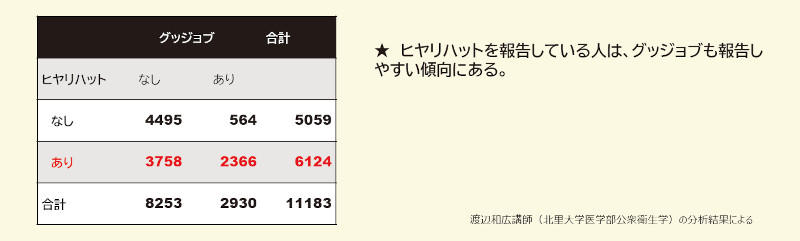

①「ヒヤリハットの体験」は54.8%(n=6,124)となり,建災防による実態調査結果(平成30年58.2%,令和元年57.6%)と同水準となった。

また、新たに加えた「グッジョブのひらめき」は26.2%(n=2,930)となった。

②ストレス等の状況を、建災防における令和2年調査と比較してみると、ストレス要因である「仕事の要求度(負担感)」が8.31から8.23へと0.08ポイント低減し、「仕事のコントロール(仕事の裁量)」では8.04から8.39へ0.35ポイント向上した。

一方、ストレス反応は、「疲労感」、「不安感」、「抑うつ感」、「食欲不振」、「不眠」のいずれの項目においても、0.12ポイントから1.13ポイント低減した。

この結果から建設業の働き方改革の進展に合わせるように建設現場で働く人々のメンタルヘルスが改善していることがうかがえる。

③ヒヤリハットとグッジョブの関係をみると、ヒヤリハット報告をしている人はグッジョブも報告しやすい傾向がある(図- 21)。

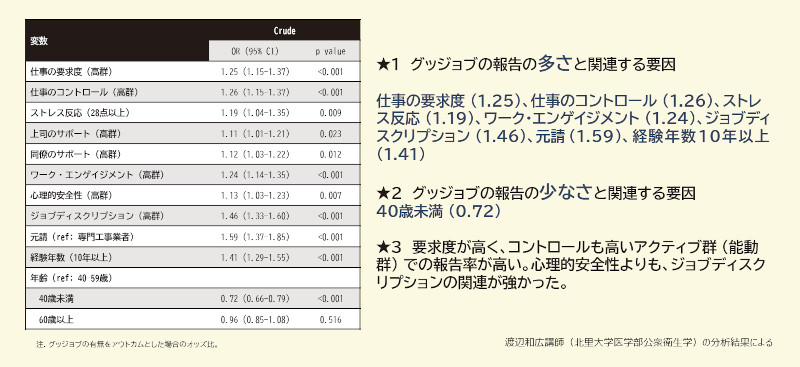

④グッジョブとレジリエンスの関係をみると、仕事の要求度(負担感)が高くコントロール(仕事の裁量)も高いアクティブ群の報告率が高い。

各レジリエンスは、仕事のコントロール、上司・同僚のサポート、ワーク・エンゲイジメント、心理的安全性、ジョブディスクリプションなどとも有意な関連がある(図- 22)。

なお、「ジョブディスクリプション」はジョブ型雇用の文脈の中で職務記述書として一般的に使用されているが、ここではレジリエントな対応をするため自らの職務範囲を超えることができるかどうかを問う項目として設定している。

以上の結果、人のレジリエンス能力に着目すると、危険回避能力の向上もパフォーマンスアップも同じ線上にあり、グッジョブ(good job)を発想できる環境があれば、安全と生産性向上にも寄与することになるという考え方の有効性が示された。

【出典】

積算資料公表価格版2024年12月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版