- 2025-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

はじめに

災害時のトイレ事情の改善を目指して2019(令和元)年11月に一般社団法人日本トイレ協会内に発足した災害・仮設トイレ研究会(通称:災害トイレ研)は災害時のトイレ環境をより良いものにするべく活動を行っております。

本稿では当研究会の活動と目指すべき将来についてご紹介します。

1. 能登半島地震から見る仮設トイレ

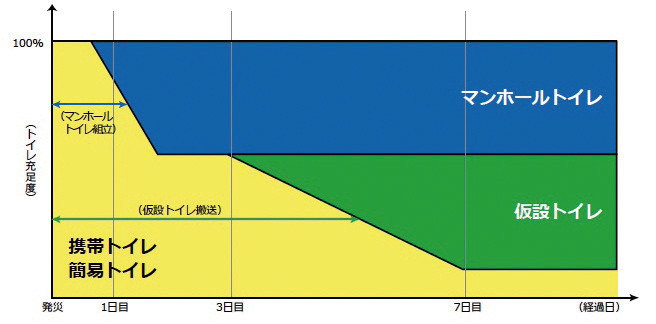

一般的に仮設トイレが現場に届き避難所に設置されるまでは最短でも3日かかるとされています(図- 1)。

令和6年能登半島地震では地理的な問題から、仮設トイレの空輸、海輸が不可であったこと、陸輸も道路状況が極めて悪かったことと各避難所の必要棟数の確認もあり、仮設トイレが避難所に設置されたのは発災から5日目の2024(令和6)年1月5日でした。

一方、今回の能登半島地震では平常時建設現場に導入される一般的な仮設トイレの他に、これまでの被災地対応では見られなかった新しいタイプのトイレが現地に搬入され、メディアにも取り上げられたことで注目されました。

〇1月6日:輪島市に「昇降機付き自走式トイレカー」が派遣

〇1月10日:珠洲市に室内にヒノキの香りが立ち込める自動水洗機能や温水洗浄便座を搭載した仮設トイレが設置

〇1月17日:鳳珠郡能登町にヘリコプターで空輸可能な(今回は陸輸での設置)汚物を分解して再生水として循環させる処理槽を備えていることから給排水が不要な「循環式水洗トイレ」が設置

〇1月29日:珠洲市に排泄物を密閉処理できるトイレを搭載した「女性専用のトイレカー」が設置

いずれも限れた数ではありますが、新しい技術を取り入れたトイレのほか、自宅のトイレに近いきれいなトイレが被災地に搬入されたことは、災害関連死の防止に繋がります。

能登半島地震で発生してしまっている災害関連死の中には、避難生活で排泄に苦労し、心身に負荷が生じた結果、心筋梗塞を発症して70代男性が死亡するなど、大切な命が失われるという被害も実際に発生しています。

災害時のトイレ問題は命に関わる大きな問題です。

また、能登半島地震では6県で最大約13.7万戸が断水し、その期間は3ヶ月以上に及び水問題が深刻化しました。

水を使わずに排泄物を処理できる上記の循環式水洗トイレのような新技術の開発も、今後の災害時対策において重要と言えます。

2. 被災地の仮設トイレを快適トイレに

このようにさまざまな新技術やトイレカーのようなこれまでにないトイレが一部の被災地対応でメディアの注目を浴びる一方で、現地では和式の仮設トイレも相当数出荷されました。

これは初動段階では、仮設トイレの輸送が発災地の都道府県やその近隣の在庫での対応となるためです。

被災地にレンタル出荷する場合は在庫がないと成立しないため、発災時にレンタルされていない在庫品が出荷されます。

能登周辺の住宅現場などでは和式トイレが今日も主に使用されていたため、結果的に和式の仮設トイレが多く出荷されました。

被災地に運ばれる洋式トイレの比率を上げるためには、トイレのレンタル会社が「災害時に使用可能な簡易水洗型の洋式トイレ」の保有率を上げ、且つ非常時の洋式トイレの在庫比率を上げる必要があります。

これが最終的に被災地に届く仮設トイレの質を高めることに繋がります(写真- 1、2)。

仮設トイレの国内流通のおよそ97%は建設現場で使用されています。

需要の大勢を占める建設現場で使用するために保有することとなるため、建設現場の意識や環境が変わらないと仮設トイレの在庫内容も変わらないという需要と供給のバランスもあります。

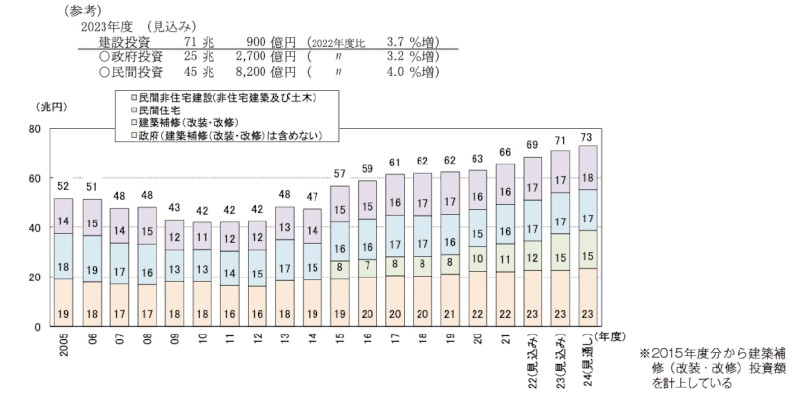

国⼟交通省調査の建設投資の構成資料を確認すると、2024(令和6)年は民間投資が約64%、政府投資が約36%となっています。

民間投資の内、住宅、非住宅および建築補修(改装・改修)投資を合わせた建築投資が全体の55%を占めており、年間で民間部分が全体の64.7%、政府部⾨が35.3%となります。

民間建築を担う業界がいかに洋式トイレの比率を上げられるかが、万が一にも地震等の災害が発生してしまった時に被災地のトイレ環境を変え、大切な命を守る要因になります。

3. 国土交通省「建設産業の担い手確保に向けた女性・若者の入職・定着の促進支援業務」に係るトイレ事例集作成への協力

国⼟交通省は建設業界における女性の更なる活躍や定着を目指して、2014(平成26)年に「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」、2020(令和2)年に「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」を策定し、官民を挙げた取組みを進めてきました。

2024(令和6)年10月には有識者ヒアリングが開催され、女性活躍・定着にむけた重点テーマの一つである「ハード・ソフト両面からの環境整備」についての議論が行われました。

この中でも、特に快適に利用できるトイレの整備は重要な課題であることが確認され、新計画策定の別冊として「トイレ事例集」を国⼟交通省にて作成することとなり、快適なトイレ環境の整備を先導している業界団体として、当協会にも事例の提供依頼がありました。

内容は、「快適トイレ」の設置を行なった工事において、現場の声として使用感や意見などを含めた、快適に利用できるトイレやその整備における工夫等の例を収集し、現場のトイレ利用の改善や快適性向上のための事例集として国⼟交通省が取りまとめを行うものになります。

今後、完成したトイレ事例集や関連資料等は、WEB上での一般公開が予定されております(写真- 3、4)。

レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが「快適トイレ」に変わることにより、災害時に避難所に持ち込まれる仮設トイレも快適トイレに変わるといった副次的効果を期待するとともに、建設現場の環境改善に繋がればと期待しています。

4. 避難所におけるトイレ(数)の目標値

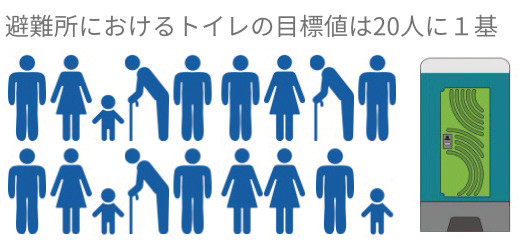

2024(令和6)年3月時点に内閣府の防災担当より発表された「避難所における生活環境の確保に向けた取組に関する調査」では、避難所の運営に向けた体制整備の項目にて、トイレ(数)の目標値について公表されています。

「トイレの数の確保に対し、目標値を設定しているか」との設問に対し、47都道府県1313市区町村の回答は、目標値を「設定している」都道府県は51.1%、市区町村は31.8%でした。

また政府は2024(令和6)年12月13日、災害時の避難所の運営指針を改定しています。

内容は被災地などで最低守るべき指標を定めた国際基準を取り入れ、トイレは「20人に1基」などと明記しています(図- 3)。

仮設トイレに関して発災直後は「50人に1基」、その後は「20人に1基」を配備し、男性用と女性用の比率を1対3となるように推奨しています。

これは今回の能登半島地震を踏まえて、各国の赤十字社などをメンバーとする団体が策定した国際基準「スフィア基準」を取り入れたものです。

しかし、避難所ではトイレの種類が「仮設トイレ」のみだと運営は困難を極めます。

例えば仮設トイレは基本、避難所の「屋外」に設置しますが、避難所にはトイレの度に室内から外に出る移動そのものが困難な高齢者の方や足の不自由な方もいます。

仮設トイレが避難所に設置された以降であっても、簡易トイレ・携帯トイレなどの災害用トイレを並行して活用していく必要があります。

また介助者も一緒に入れるスペースのあるトイレの確保、人口肛⾨、人口膀胱保有者のための装具交換スペースの必要性、幼児用の補助便座、外国の方向けの英字他、多言語表記の案内など、配慮が必要なものは多岐にわたります。

5. 避難所での仮設トイレ使用に関するルールづくりと周知

避難所での仮設トイレ利用に関するルールづくりは、避難生活を強いられる方々の安全・衛生・快適さを守るために非常に重要です。

過去、東日本大震災や熊本地震の際も災害トイレ・仮設トイレ利用の際のルールづくりと周知の不足により、「一つのトイレに便が溢れてしまった」、「床の汚れがひどい状態だった」、などの事例が数多くあります。

また安全の確保のためには日中だけでなく深夜利用のための安全対策、ゴミの処理方法(水洗式のトイレは使用できないためトイレットペーパーや生理用品、おむつの処理方法を具体的に明示する)など、ルールの制定・周知が必要です。

トイレに関係するトラブルの発生を防ぐためには、平時からルール策定とその実践を意識し、避難所における仮設トイレの適切な利用がスムーズに行えるよう、地域住民や自治体、ボランティアを含めた訓練や啓発活動を徹底することが重要です。

避難所が少しでも安全で快適な空間となるよう、また災害関連死を発生させないためにも、トイレ利用のルールづくりを災害対策の優先事項の一つとして取り組んでいく必要があります。

おわりに

「快適トイレ」導入の原則化から9年が経過し、トイレによる現場の環境改善や重要性は広く認識されるようになりました。

しかしながら、非常時、災害時における避難所でのトイレ環境には、いまだ多くの課題が残されています。

当研究会では、これまでに得られた調査結果を基に、関係機関や自治体との連携を強化し、仮設トイレを含めたトイレ環境の更なる向上のため、今後も努めてまいります。

【出典】

積算資料公表価格版2025年3月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版