はじめに

新東名高速道路 河内川橋(仮称)(以下、「本橋」という)は、新秦野IC ~新御殿場IC間において、神奈川県山北町に流れる河内川(酒匂川水系)および県道76号を跨ぐ急峻地形に計画された橋梁です。

本橋は、このような急峻地形を跨ぐ長支間橋梁を合理的に実現し、地上から見上げた際の軽快感を創出するコンセプトで計画した、最大支間長220mを有する鋼・コンクリート複合バランスドアーチ橋です。

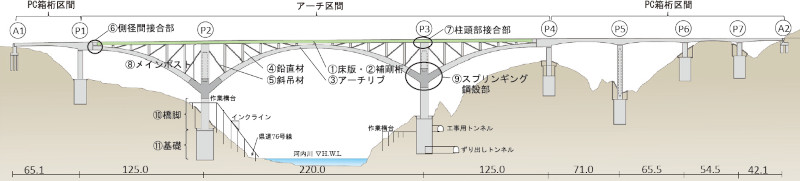

本橋の完成予想図を(図-1)に、全体一般図を(図-2)に示します。

以下に、本橋の特徴とともに現場の生産性向上に寄与する合理化技術のうち代表的な取り組みについて紹介します。

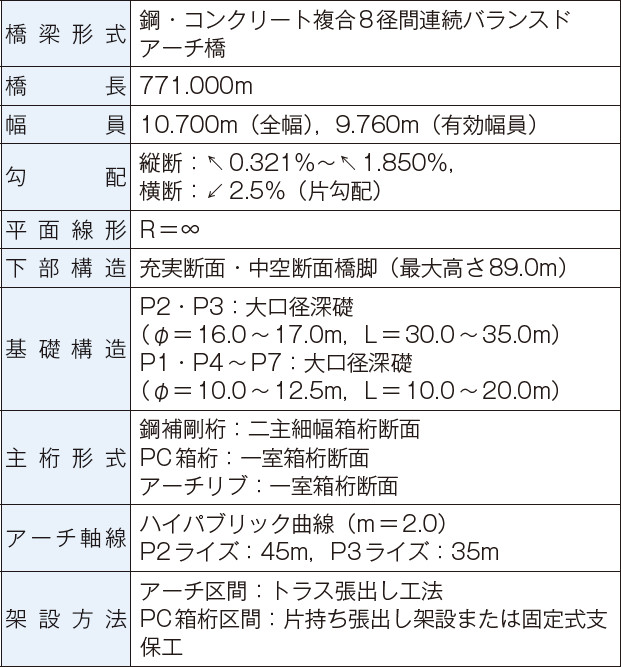

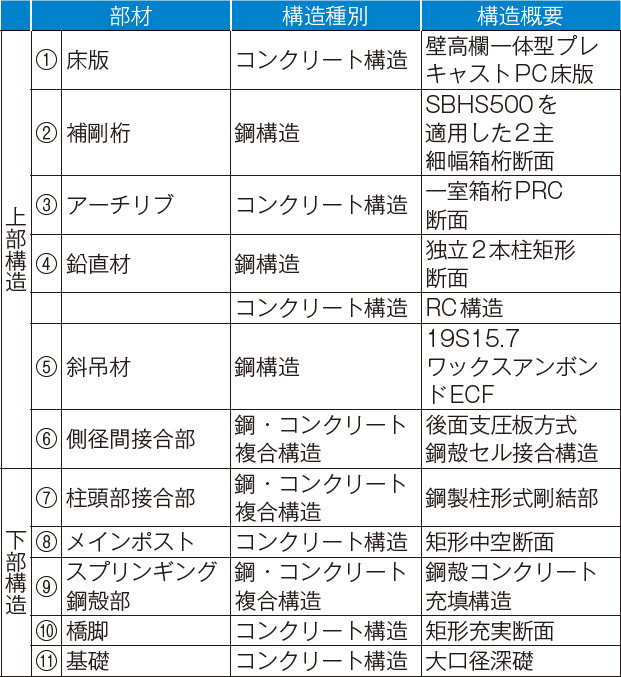

1. 河内川橋(仮称)の概要

本橋の諸元を(表- 1)に、また、(図- 2)に示した各部材の構造種別と概要を(表- 2)に示します。

計画にあたり、コンセプトを次のとおり設定しました。

① 巨大橋梁のトップヘビーな印象を払拭し、河川および県道から見上げた際の軽快感を目指します。

② アーチリブとPC箱桁という異なる構造体の統合・連続により、耐震性・走行性・景観性を追求します1)。

③ バランスド・トラス張出し架設工法を採用し、アーチ架設に必要な部材を極力本設構造に兼用することで、経済性の向上を目指します。

これらを踏まえ、補剛桁を軽量かつ架設時に引張水平材として活用できる鋼構造を採用し、圧縮部材であるアーチリブをコンクリート構造とし、アーチリブとPC箱桁を連続化させアーチアクション効果を得る構造としました。

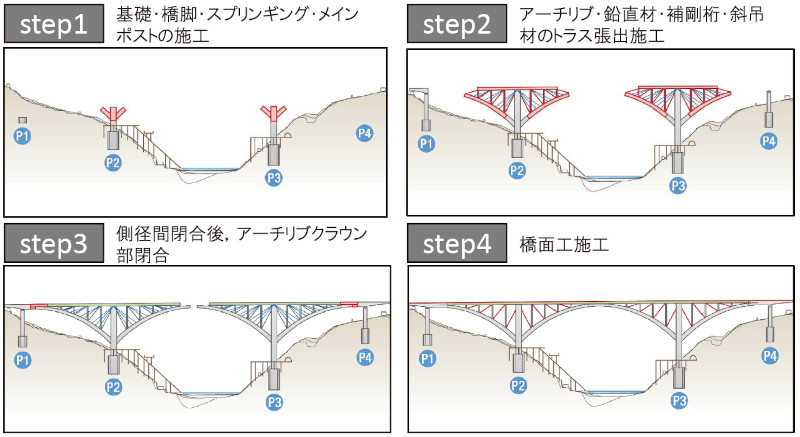

(図- 3)のstep2に示すように、アーチリブおよび鉛直材を圧縮材、鋼補剛桁および斜吊材を引張材として、これらの部材でトラスを形成しながら両側にバランスさせて架設する、トラス張出し工法を採用しました。

この架設時に必要な斜吊材の一部は、本設構造に兼用することでアーチリブの重量軽減による合理化を図っており、本橋は、斜材を有するスパンドレル・ブレースドアーチ形式を鋼・コンクリート複合アーチ橋に導入した、世界的にも例を見ない斬新な橋梁形式です。

2. 河内川橋(仮称)の施工概要

本橋は、(図-2)に示すとおり、河川を横過するアーチ区間とPC箱桁区間に分かれます。

施工にあたりアクセス道路は県道76号線のみであり、各橋脚位置へは、インクラインや工事用トンネル、仮桟橋や作業構台を構築してから、本体構造物への着手が可能となります。

アーチ区間の施工手順図を(図-3)に示します。

橋梁下部工は、橋脚基礎として竹割り型土留め工を有する大口径深礎を構築した後、続いて、柱式橋脚・スプリンギング・メインポストを構築します(図- 3のstep1を参照)。

橋梁上部工は、前項で示したようにバランスド・トラス張出し架設工法で架設していきます(図- 3のstep2を参照)。

アーチリブの張出し施工に特殊大型移動作業車を用い、補剛桁の架設にトラベラークレーンを用います。

その後、鋼およびコンクリートの複合構造である側径間接合部、アーチリブ、補剛桁を閉合し、橋体を完成させます(図- 3のstep3を参照)。

さらに、鋼補剛桁上のプレキャスト床版の橋面工を施工(図- 3のstep4を参照)し、仮設斜吊材の撤去および本設斜吊材の張力調整を行います。

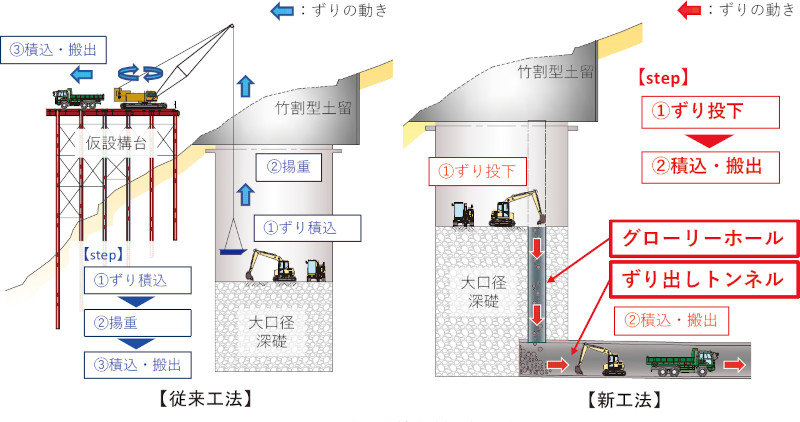

3. 大口径深礎の合理化施工2)、3)

一般的に大口径深礎杭は、(図- 4)の従来工法に示すように、切羽面で掘削を行い、クレーンを用いてベッセル等にて掘削土(ずり)を搬出します。

この排土サイクルタイムが深礎掘削工程の約4割を占め、このサイクルを削減することが施工の合理化に大きく寄与します。

そこで、排土作業にずり出しトンネルおよびグローリーホール(立坑、φ 1200)を用いることにより、揚重の工程を無くすことで深礎掘削作業の効率化を目指しました(図- 4の新工法を参照。P3、P4橋脚基礎に適用)。

その掘削工程は、①ずりをグローリーホールへ自由落下させ、トンネル内に堆積、②深礎坑内では、一次コンクリート吹付け、鋼製リング支保工建込み、二次コンクリート吹付けを実施します。

これと同時に②ずり出しトンネル坑内より堆積したずりの搬出を行います。

このように、ずりの搬出と深礎坑内作業が同時並行して実施することができます。

4. 斜吊材の本設構造への活用

本橋は、斜吊材に導入する緊張力によって、アーチリブ自重による曲げモーメントを大幅に相殺しながらトラス張出し架設を行い、この斜吊材の約半数を完成時に活用しています。

その結果、斜吊材はアーチリブの断面力低減に寄与しており、これにより上部構造の重量を軽減でき、下部・基礎構造の規模縮小を含め橋全体の合理化を達成しています。

5. スプリンギングへの複合構造の導入

スプリンギングは、アーチリブと橋脚が接合する本構造形式の重要部位ですが、これをコンクリート構造とした場合、アーチリブの鉄筋が橋脚に斜めに入り込むことで太径鉄筋が複雑に干渉し、配筋が困難となります。

この対策として、本橋ではスプリンギングに鋼コンクリート複合構造を採用し、アーチリブの鉄筋を外周に配置した鋼殻構造に置き換えることで施工性を改善するとともに、構造的にも重要部位の強化を実現しています。

さらに鋼殻にはコンクリート打設時の型枠機能はもちろんのこと、コンクリート打設時の荷重を分担し、大規模となりがちな支保工を省略することで、現場施工の生産性を大幅に向上させています。

6. プレキャスト部材の積極的な活用

本橋では、プレキャスト部材を積極的に活用することで、現場の生産性を可能な限り向上させています。

例えば、アーチ区間の高橋脚には、高強度繊維補強プレキャスト埋設型枠にプレファブ化した帯鉄筋を組み込んでユニット化し、高所での脱型作業や帯鉄筋の組み立て作業を省略することで、現場施工の大幅な効率化を図っています(写真- 1)。

また、鋼桁上の床版には、壁高欄を床版と一体化したプレキャストPC床版を採用しています(写真- 2)。

プレキャスト床版は運搬上の制約から橋軸方向2.0mとし、橋軸方向の床版相互の床版継手部はあご付ループ継手とし、河川および県道上空での継手部の型枠作業を合理化しています。

壁高欄の接続部には性能検証されたプレキャスト壁高欄4)を採用しています。

おわりに

本橋の特徴とともに、現場の生産性向上に寄与する合理化技術のうち代表的な取り組みについて紹介しました。

本稿が、他の多種多様な現地条件に適合した合理化技術のさらなる発展や導入の参考になれば幸いです。

最後に、本橋では「新東名高速道路 特殊橋梁の維持管理に関する技術検討委員会(委員長 東京工業大学 二羽淳一郎名誉教授)」での検討内容および審議結果を反映させています。

ここに謝意を表します。

参考文献

1) 中村泰広、山﨑啓治、平山雄大、若林大、萩原直樹:新東名高速道路河内川橋(仮称)の詳細設計における景観検討、第16回土木学会景観・デザイン研究発表会、2020.12

2) 萩原直樹:新東名高速道路河内川橋(仮称)の基礎構造における合理化施工、基礎工、2019.5

3) 萩原直樹:深礎杭における補助工法の施工事例 大口径深礎杭の合理化施工の取組み−新東名高速道路河内川橋(仮称)−、基礎工、2021.2

4) DAK式プレキャスト壁高欄工法研究会:DAK式プレキャスト壁高欄「設計・施工ガイドライン〔改訂版〕」、2019.9

【出典】

積算資料公表価格版2025年4月号

最終更新日:2025-03-19

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版