はじめに

地中熱はいつでもどこでも利用できる再生可能エネルギーである。

気温との温度差を活用して、冷房、暖房、給湯、融雪などに利用できる。

市街地に限ってみても膨大な量の導入ポテンシャルがあるが、まだそのほとんどが未利用のままである。

欧米諸国では1970年代の石油危機以降に石油代替エネルギーとして地中熱の利用が始まったが、日本ではエネルギー政策に地中熱が取り上げられたのは、2010年のエネルギー基本計画(第3次)が初めてである。

その後はエネルギー政策、環境政策、住宅・建築物の政策に次々に取り上げられ、導入支援の補助金に後押しされて地中熱ヒートポンプの設置件数は毎年着実に伸びてきた。

地中熱利用の普及活動を進めてきている地中熱利用促進協会では、地中熱ヒートポンプの普及拡大を中長期的な視点から検討し、2017年にロードマップを公表した。

その後2020年にわが国では2050年カーボンニュートラルの目標が出されたので、それに合わせて2024年にロードマップの改定を行った。

1. ロードマップ改定版の概要

地中熱ヒートポンプは住宅・建築物の冷暖房と給湯、道路の融雪のほかプールや温泉の加温、施設園芸、工場での冷温水など多方面で利用されている。

地中熱ヒートポンプは、従来型の設備に比べて省エネ性が高く、CO2排出量の削減効果が大きいことから、カーボンニュートラルな社会実現に向けて将来性の高い再生可能エネルギーである。

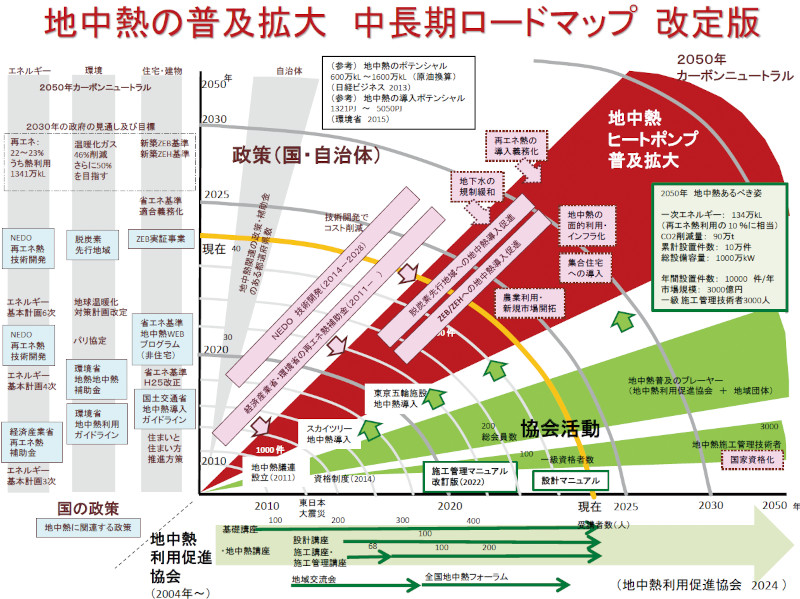

このロードマップ改定版(図-1)では、このような地中熱利用の優れた特性を生かして普及を進められるように、2050年に向けての活動の道筋を描いている。

ロードマップ改定版では縦軸側に国と自治体の政策を、横軸側に地中熱利用促進協会と地域団体の活動を配置し、それらが関連しながら普及課題への対応できるように、中央に地中熱ヒートポンプの普及拡大の流れを表現した。

それぞれについてキーワードを用いて2050年の目標とそれに至る道筋を示している。

2. 2050年の目標

このロードマップ改定版では2050年の地中熱の導入目標として、その後地球温暖化対策計画の別表に記載されることになった再生可能エネルギー熱利用の導入見込み量1341万kL(原油換算)に基づき、その10% に相当する134万kLを掲げている。

これにより年間90万tのCO2の削減が可能となる。

これを実現するために必要な地中熱ヒートポンプの設備容量(累積)はおよそ1000万kWとなり、設置件数に換算すると10万件(累積)になる。

地中熱のポテンシャルは全国に1321~5050PJ(3447万~1億3175万kL)あるといわれているので(環境省REPOS)、導入目標としている134万kL(51PJ)を十分賄えるポテンシャルを有している。

また、設備容量の1000万kWという数字も、2020年時点で先行する中国が2645万kW、米国が2071万kWの設備容量を有していると報告されていることから、取り組み方次第で実現可能なものである。

3. 2030年に向けて

図-1の左側から中央にかけて地中熱に関係する主要な政策と課題を記載してある。

2030年に向け当面の地中熱利用設備の普及拡大として取り組むべき政策としては、脱炭素先行地域と、ZEB/ZEHの2つが挙げられる。

脱炭素先行地域は地域脱炭素政策の中核にある政策で、2030年までに全国に100を超える先行地域を作り、30年以降はそれらをモデルにしてドミノ倒し的に全国に脱炭素地域を広げていくことが狙いとなっている。

地中熱は2024年度までに8地域で採用されている。

今後はさらに採用地域を増やすとともに、先行地域の地中熱利用をモデルとして全国に広げていく必要がある。

また、ZEB/ZEHについては、国の業務・家庭部門での省エネ政策の柱であり、脱炭素先行地域同様に毎年大きな予算が組まれている。

地中熱はZEBへの導入はかなり進んできており、とくに省エネ率の高い『ZEB』、Nearly ZEBへの導入比率が高いことが特長である。

地中熱利用の省エネ効果が大きなことがZEBへの導入を後押ししているが、一方、ZEBの件数が増える中でより経済性が重視されるようになってきており、地中熱はコスト面での対応を迫られている。

ZEHについては、住宅の断熱性と気密性が著しく向上したことにより、小規模な住宅が多い日本の場合は、戸建て住宅での地中熱の出番が限られてきており、戸建てへの年間導入件数の減少が続いている。

一方、総体としてのエネルギー需要の大きい集合住宅のZEH(ZEH-M)では、先進的な建物で共用部分での地中熱利用が始まっており、今後住居部分も含め地中熱の利用拡大の可能性が大きい。

4. 2030年以降の展開

ロードマップ改定版では、2030年以降は前述の2つの政策の延長としての地中熱利用の拡大のほか、地中熱利用の大規模化を想定している。

その内の一つが地中熱の面的利用で、これは2024年度から28年度までの5年間実施されるNEDOの技術開発プロジェクトの成果の社会実装に対応したものとなっている。

具体的には地域熱供給での地中熱利用を想定しており、欧州ですでに稼働している第5世代の地域熱供給が2030年代の日本でも現実のものとなっている可能性がある。

また、住宅との関係では欧米や中国に見られるような集合住宅への地中熱の導入が進むものと考えている。

2030年以降の地中熱利用では利用分野の拡大も想定している。

これまでの地中熱利用は住宅・建築物が主な導入対象であったが、2024年時点では農業分野での利用が拡大しているほか、新規分野として養殖漁業、畜産業のほか、醸造業・発酵業を含む食品工業での地中熱利用拡大の可能性がある。

これらについてはまだ調査段階であるが、30年に向けてパイロット施設を作り、 30年代以降は本格的に普及拡大に取り組む。

これらのほか、地中熱利用の市場創出が期待できる政策として、地下水規制緩和と再エネ熱の導入義務化がある。

地下水揚水規制は国のビル用水法、工業用水法と自治体の条例によるもので、地盤沈下と地下水障害の防止を目的にしている。

これらの法律および条例により地中熱利用の内オープンループが大きな制約を受けている。

特にビル用水法がある東京圏及び大阪圏においては、新規に井戸を創設するオープンループは実質的にできない状況にあるが、大阪市は2018年から国家戦略特区を用いて、汲み上げた地下水を熱利用した後全量を同じ帯水層に戻す帯水層蓄熱という地中熱利用を限定的ではあるが実施可能な状況にし、現在その拡大に向けた取組みを進めている。

地盤沈下と地下水障害を起こさない帯水層蓄熱の技術が、用水2法の規制緩和で導入可能な状況になれば、オランダのようにオープンループの地中熱利用が飛躍的に拡大するものを予想される。

再エネ熱導入義務化の政策は、地下水規制緩和同様に地中熱利用の市場創出に大きなインパクトがある。

ドイツで実施された再エネ熱法、韓国の公共施設における再エネの導入義務化は、ともに地中熱利用がその対象に含まれていたため、地中熱の利用拡大に大きな役割を果たした。

わが国の場合は、2021に閣議決定された地球温暖化対策の政府実行計画において「地中熱、バイオマス熱、太陽熱等の再生可能エネルギー熱を使用する冷暖房設備や給湯設備等を可能な限り幅広く導入する」と書かれており、国が先行した形になっているが、自治体においても同様の取組みが進めば公共施設での地中熱の市場ができる。

さらにこれらの実績を積み上げていく中で、民間の建築物・住宅においても再エネ熱が可能な限り導入できる仕組みができると、地中熱利用が大きく進む。

市場創出に関しては、上記2つの政策のほか、エネルギー全体の動向に関連して、変動型再エネ余剰電力の蓄エネの方法として、帯水層蓄熱(ATES)とボアホール蓄熱(BTES)が、今後注目される技術となる可能性が大きい。

これらについて、2020年代は技術開発により基礎を固める段階にあり、経済性が確保できれば、蓄熱の大規模施設して地中熱利用が行われる可能性がある。

また、今後AIの利用拡大によるサーバー冷却など大きな熱需要が将来的に創出される可能性がある。

これらの課題については、ロードマップにはまだ記載していないが、現実性が出てきた段階で加筆すべき項目と考えている。

5. 導入拡大に向けての3つのシナリオ

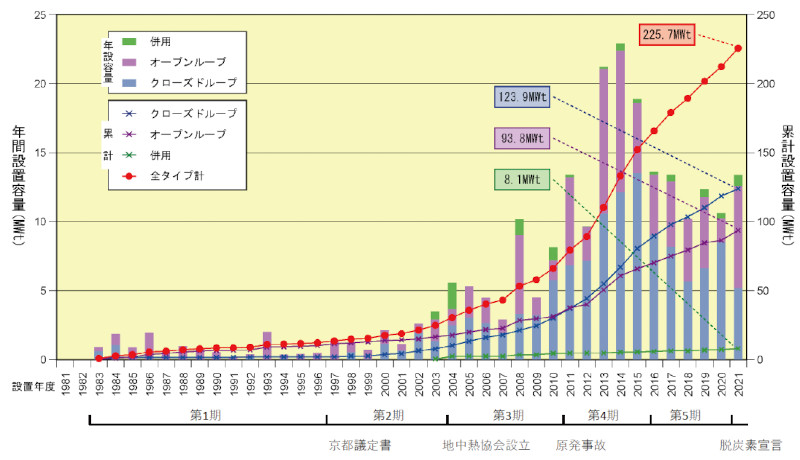

地中熱ヒートポンプの導入状況については、2010年以降は隔年で環境省による調査が行われているので、過去の普及状況も把握できており、導入状況の変化について分析することが可能である。

今回導入拡大のシナリオの作成にあたっては、環境省の調査(環境省, 2023)による地中熱ヒートポンプの設備容量の推移のデータを活用した。

図- 2に示した設備容量の推移に注目すると、クローズドループ・オープンループ・併用を合わせた全タイプの累計を示す折れ線グラフにいくつかの変化点が認められ、それらにはエネルギー・環境関係のできごとである京都議定書(1997年)、地中熱利用促進協会設立(2004年)、福島第一原発事故(2011年)、2050年脱炭素宣言(2020年)に対応しているようにみえる。

ここではこれらのできごと等を考慮して、地中熱ヒートポンプの普及段階を下記に示す6時期に区分し、それぞれの時期の1年あたりの設備容量増加量(平均増加量と記載)と特徴的な事項を付記した。

第1期は日本で地中熱ヒートポンプの導入が始まった時期で、北海道と広島県の大学と企業が先駆的な事業を始めた(平均増加量0.8MWt/年)。

第2期は京都議定書が作成され国内で地球温暖化について関心がでてきた時期である(平均増加量1.8MWt/年)。

第3期は特定非営利活動法人地中熱利用促進協会が設立され、地中熱の事業者が増えてきた(平均増加量5.9MWt/年)。

第4期は福島第一原発の事故を契機に社会の関心が再エネに向いた時期であり、2011年には経産省で再エネ熱を対象にした補助事業が始まった(平均増加量12.0MWt/年)。

第5期は再エネブームが落ち着いてきた時期である(平均増加量13.3MWt/年)。

第6期は2020年の脱炭素宣言により2050年のカーボンニュートラルを目指し、再び再エネに関心が向いてきた時期である。

地中熱ヒートポンプの設備容量の平均増加量/年は、これらの時期ごとに異なっており、第4期までは全体的に増加する傾向があるとともに再エネブームとなった第4期において最も大きな値となっている。

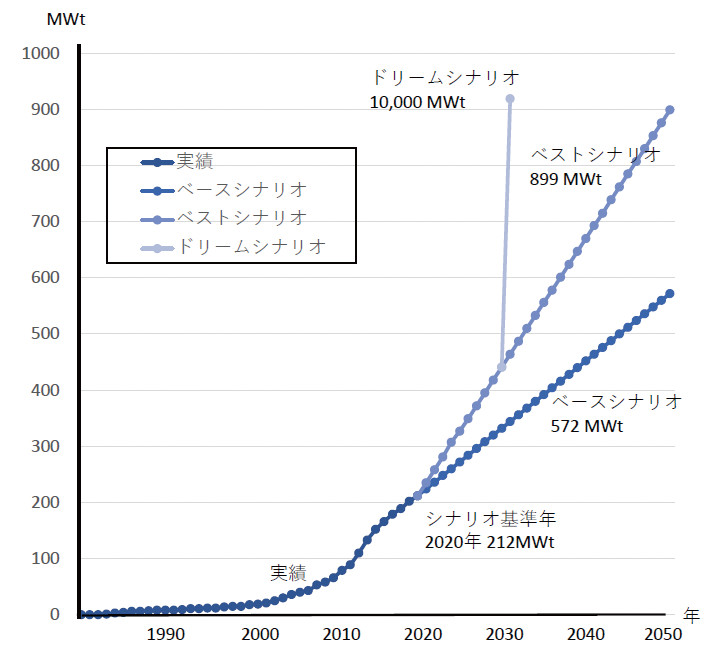

さて、2020年までの設備容量の変化に注目して、ベースシナリオ、ベストシナリオを作成する。

なお、ドリームシナリオは後述するように、政策目標と関連付けて作成する。

いずれも起点は2020年の設備容量212MWtとする(図-3)。

この年の年間利用量は、年間の稼働時間を1300時間としたとき、992TJとなる。

①ベースシナリオ

最近の実績値でほぼ確実にこれだけは実現できそうな値として、直近である第5期のポスト再エネブームの時の年間設備容量増加量12.0MWt/年で普及が進むことを仮定する。

このシナリオでは2030年に332MWt、2050年に572MWtとなる。

②ベストシナリオ

これまでの最も多かった2015年の値である年間設備容量増加量22.9MWt/年で普及が進むことを仮定する。

このシナリオでは2030年に441MWt、2050年に899MWtとなる。

③ドリームシナリオ

国の長期エネルギー需給見通しで出されている政策目標の再エネ熱1341万kL(原油換算)の10%にあたる134万kL(51PJ)の省エネを2050年に実現することを目標とする。

このシナリオでは2020年から2030年まではベストシナリオと同じ年間増加量とし、2030以降は地中熱利用促進協会が設定した年間134万kLを賄うことができる設備容量の目標値10,000MWt(後述)の達成が2050年に可能となる高い増加量を仮定する。

ドリームシナリオで目標を達成するとき、2050年に設置される地中熱ヒートポンプの1年間の設備容量、設置件数等の予想値は、どのような伸びのパターンを想定するかによって異なるが、ここでは2030年以降2050年まで同じ増加量で推移した場合(図-3)と毎年1.2倍ずつ増えると仮定した場合の数値の中間的な値を用いて表現しており、設備容量(年間)は1000MW、設置件数(年間)は10000件となり、その時の市場規模は3000億円(30万円/kWとして)、必要な一級施工管理技術者は3000人となる。

以上述べてきた3つのシナリオに対応する普及活動の在り方は以下のようになる。

まず、①ベースシナリオの実現には、現在の普及活動の取組みを途切れることなく維持していくことが求められる。

②ベストシナリオとなると、それだけでは十分でなく、現在ある補助金などの導入支援にかかる既設の枠組みを最大限活用することが必要となる。

また、新規事業者の参入も必要である。

一方、③ドリームシナリオの実現は、事業者の努力だけではできない。

市場創出が可能となる政策の転換とイノベーションがないと、このシナリオに示した大きな導入拡大は実現できない。

前述したように市場創出に関係する重要な政策として再エネ熱の導入義務化と地下水の規制緩和がある。

6. 当面の普及課題への取組み

以上、2050年のカーボンニュートラルな社会の実現に向けて、地中熱利用に関する政策、普及課題、導入目標ついて書いたロードマップと、目標実現に向けての道筋を示すシナリオについて述べてきたが、地中熱利用の普及拡大を進めていくには、それぞれの課題についてさらに掘り下げたきめ細かな取組みが必要である。

たとえば、2030年に向けて実施されている脱炭素先行地域への地中熱の導入を進めるという課題を考えた時に、先行地域の主体となる自治体の内、どれだけの自治体が地中熱を理解しているか考えてみる必要がある。

地中熱の場合、国の政策に取り上げられたのが2010年であり、その後国の補助金の対象になったことにより自治体での認知度は上昇しているが、基礎自治体や民間レベルでは、まだ認知度が低い状況が続いている。

従って、まずは地中熱について知っていただく広報活動が必要となるが、地中熱利用について理解していただき、脱炭素実現の手段の候補になった次の段階では、予算との関係で採用していただけるかどうかの課題に直面することが多い。

地中熱利用の経済性は導入件数が少なく生産性が低い現在の段階では、認知度と並ぶ大きな課題である。

さらに、地中熱利用システムを導入できる事業者がまだ少ない状況にあるため、普及を進めるには製品の規格化や設計・施工の質の確保などの技術的な課題への対応も必要となる。

このほか、地中熱技術者の人材育成、地中熱利用全体を理解した事業者(インテグレータ)の育成も課題である。

また、地中熱利用は導入する施設の立地条件にも関係しており、地中からどのくらいの採熱ができるかについて地質・水文情報の整備もさらに進めていく必要がある。

地中熱は気候変動対策として導入できるが、導入することにより環境面でどのようなメリット(環境価値)があるかの情報も必要であろう。

このように、脱炭素先行地域でのプロジェクトでの地中熱利用についてみただけでも、導入を進めるにあたっては、さまざまな課題に対応しなければならないことがわかる。

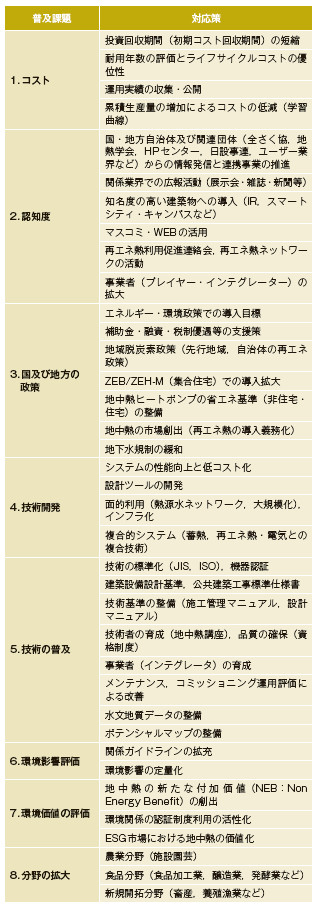

地中熱利用促進協会では、このような地中熱利用を進めるにあたっての普及課題を、コスト、認知度、国及び地方の政策、技術開発、技術の普及、環境影響評価、環境価値の評価、分野拡大の8つの項目に整理し、それぞれの課題ごとに対応策を検討している(表-1)。

これらの普及課題の多くは、民間事業者が会員となっている当協会で取り組むことができるが、一方で、たとえば、技術の標準化(JIS、ISO)のように、協会会員だけではできないものや、大規模な技術開発や環境影響評価のように国の機関が対応する課題もある。

8つの普及課題の対応策については、協会内にある7つの部会(制度施策、経済調査、広報、技術、環境(2024年度発足)、地域活動、青年)で、それぞれ2030年、2050年に向けて中長期的視点から詳細版ロードマップ(協会内部資料)を作成するとともに、当面の活動については各年度の活動計画を作成している。

おわりに

地中熱利用促進協会では、2017年に作成した地中熱の普及拡大に向けた中長期ロードマックの改訂を昨年行った。

2050年の地中熱利用ヒートポンプの導入目標は、原油換算134万kL(51PJ)の省エネの実現で、CO2排出量では年間90万トンの削減が目標となる。

2030年までは当面の政策に関連付けて、脱炭素先行地域への導入とZEB・ZEH-Mへの導入に力点を置いた取組みを進める。

2030年以降の展開で重要となるのは、地中熱の市場創出であり、そのため地下水の規制緩和、再エネ熱の導入義務化に取り組む。

これらの課題への取組を進めるにあたり、並行して当面取り組む必要にある普及課題についても整理し、ロードマップへの位置づけを行った。

NPO法人地中熱利用促進協会は、ここで述べたロードマップ改定案を2024年度の総会で採択し、普及活動に取り組んでいる。

引用文献

環境省(2023)地中熱利用状況 令和4年度調査結果,

https://www.env.go.jp/water/jiban/survey.html

2025/1/17アクセス

【出典】

積算資料公表価格版2025年5月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版