- 2025-08-05

- 特集 カーボンニュートラルと建設 | 積算資料公表価格版

はじめに

「循環経済の実現に向け、循環資源の利用と生産の拡大を進めていく。

例えば、下水汚泥資源の肥料利用の推進、廃食油などを利用したSAFの導入促進、産業副産物を利用したブルーインフラの整備、建設発生土の有効利用促進を推進していく。」

これは、「第1回循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議」(令和6年7月30日)1)における、前・斉藤国土交通大臣の発言です。

筆者は、建設発生土コンサルタント歴45年ですが、旧建設省・国土交通省の歴代大臣が「建設発生土」という用語を発するのを初めて聞きました。

国土交通省が循環型経済、カーボンニュートラル(CN)を進めるための重要施策として、「建設発生土リサイクル」にスポットが当てられています。

本稿では、「第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会」(令和6年7月2日)2)において、「建設発生土リサイクル徹底」方策として、一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会(以下、JASRAという)が提案した内容等を紹介させいただきます。

また、JASRA研究助成制度第1号として、京都大学大学院加藤智大助教に依頼した研究成果3)によれば、建設発生土リサイクルによるCO2排出量の削減効果が明らかになっています。

1. 国土交通省における建設発生土リサイクルの位置付け

「第1回循環経済に関する関係閣僚会議」での前・斉藤国土交通大臣の発言後も次のとおり、建設発生土リサイクルが重要なテーマとして位置付けられています。

国土交通省環境行動計画改定に向けた骨子案(令和7年4月18日)4)では、「【重点3】再生資源を利用した生産システムの構築」の主な施策としての「建設リサイクルの高度化」の具体例に、「建設発生土の有効利用や適正利用を推進」が含まれています。

第19回建設リサイクル推進施策検討小委員会(令和7年4月21日)で提示された「グリーン社会の実現に向けた建設リサイクルの推進提言中間とりまとめ(素案)」5)内の「早期に取り組むべき具体の施策」の第1として「建設発生土の有効利用促進」が提案されています(第2は「建設廃棄物のリサイクル推進」)。

2. 建設発生土リサイクルの課題と方策

⑴ 課題

①新材利用量の2倍以上の土量を内陸受入地へ搬出

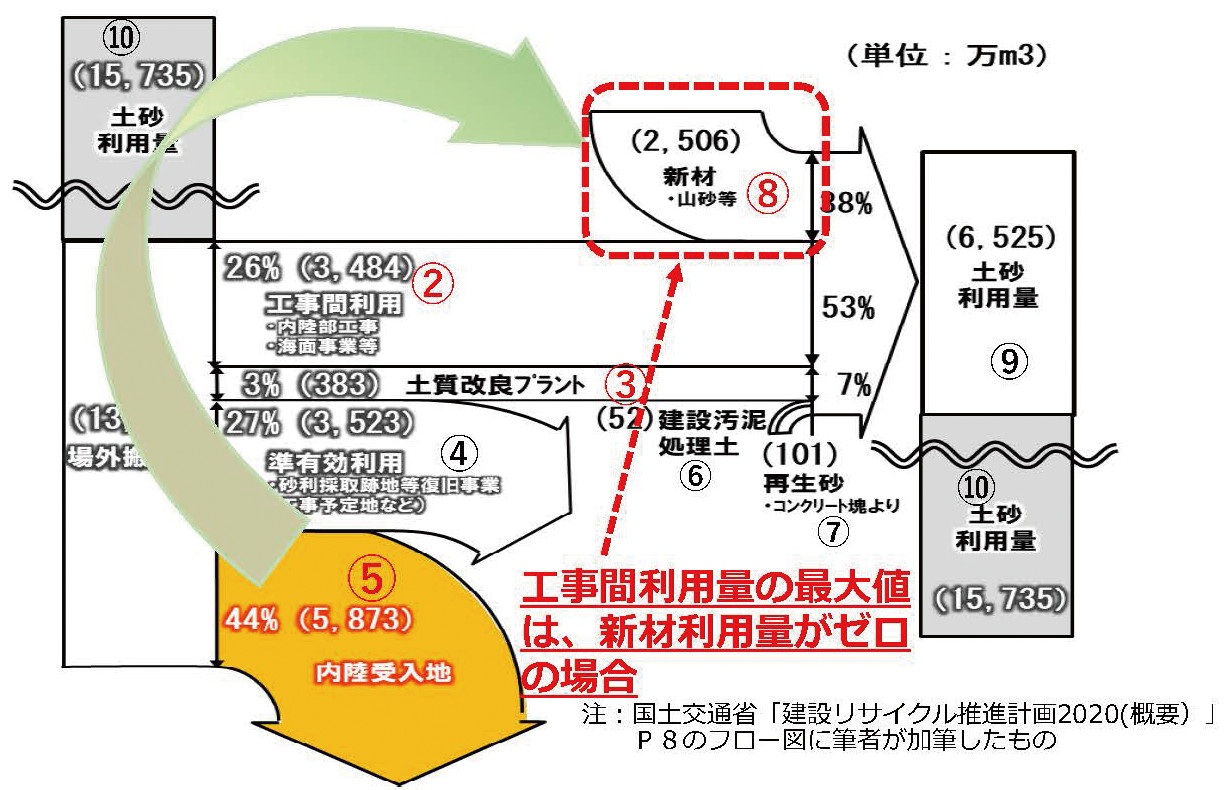

国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査結果」によれば、土砂利用工事では新材を約2,500万m³利用していますが、その2倍以上の約5,900万m³の建設発生土が内陸受入地(いわゆる「残土処分地」)へ搬出されています(図- 1)。

図- 2は、「平成30年度建設副産物実態調査結果」を基に、都道府県別の土砂需給バランスをみたものです。

これによれば、多くの都道府県で内陸受入地への搬出量が新材利用量を上回っており、新材利用量を内陸受入地搬出量で代替可能、すなわち都道府県内で調整すれば新材利用量をゼロにすることが可能です。

なお、新材利用量が内陸受入地への搬出量を上回っている宮城県、山形県、福島県は、東日本大震災後の復興事業での大規模盛土等により、一時的に新材利用量が増大したものと推測されます。

②土質改良プラント、ストックヤードが「残土処分地」化

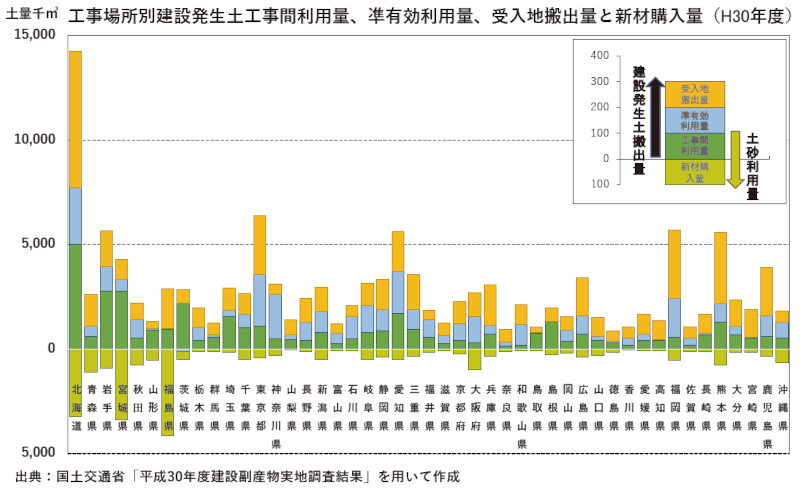

JASRAが実施したアンケート調査結果によれば、土質改良プラントの出荷率(出荷量÷受入量)は25%、ストックヤードの出荷率は45%となっており、受け入れた建設発生土の多くが工事で利用されていないこと、工事間利用に際して、土質調整・土工期調整のための施設である土質改良プラント、ストックヤードの「残土処分地」化が明らかになりました(表- 1)。

⑵ 課題解決方策

建設発生土リサイクル、すなわち建設発生土を工事間で利用するための課題として、前述のとおり新材利用量を上回る土量が内陸受入地へ搬出されています。

都道府県内で調整すれば新材利用量をゼロにし、工事間利用量を最大化することが可能ではありますが、土質調整・土工期調整のための施設である土質改良プラント・ストックヤードが「残土処分地」化していることが明らかになりました。

そこで、JASRAとして、①建設発生土工事間利用量を最大にするためには、土砂利用工事で建設発生土利用を徹底する、すなわち新材を利用しないこと、②土質改良プラント、ストックヤードの「残土処分地」化を解消するためには、工事間利用において土質改良プラント、ストックヤードの活用を明確化すること、③さらに①②を徹底するためには、工事間利用をコーディネートする専門的組織―建設発生土利用調整のしくみを「第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会」で提案しました。

3. 建設発生土リサイクル徹底のための提案

⑴ 工事間利用量の最大化に向けた「土砂利用工事における『指定利用』」

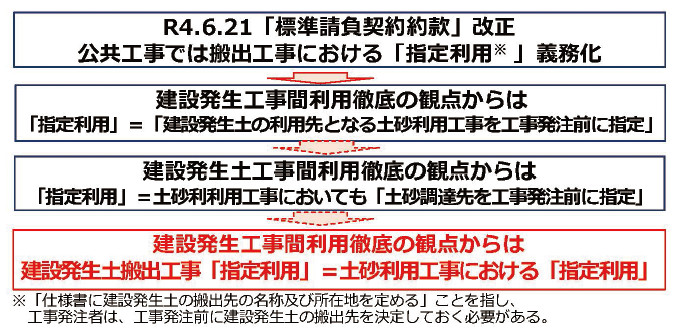

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)の施行に先立ち、令和4年6月21日に「建設工事標準請負契約約款」が改正6)され、公共工事では「仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める」とする、「指定利用」が義務付けられました。

すなわち、建設発生土を搬出する公共工事では、工事発注前までに建設発生土の搬出先を、また建設発生土リサイクル徹底の観点からは、建設発生土の利用先となる土砂利用工事を決定する必要があります。

土砂利用工事側からみれば、工事発注前に利用土砂の調達先となる、建設発生土搬出工事を決定することになります。

つまり、搬出工事における建設発生土の「指定利用」の義務化は、建設発生土リサイクル徹底の観点からは、土砂利用工事においても建設発生土の「指定利用」の義務化に等しいといえます(図- 3)。

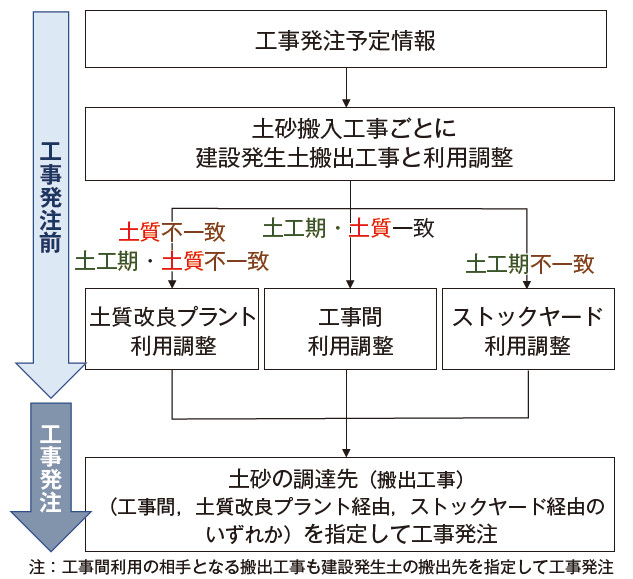

土砂利用工事における工事間利用の「指定利用」の手順は、図- 4に示すとおりです。

土砂利用工事では、土質改良プラント、ストックヤードを活用し、工事間利用量の最大化を目指すべきです。

なお、図- 4の「工事間利用調整」において、相手工事となる搬出工事が工事発注後である場合は、搬出工事の設計変更が必要となります。

そのため事業年度が開始する4月までに、後述する「コブリス・プラス」に登録された搬出工事・搬入工事予定情報を基に、図- 4の手順により行うことが望ましいといえます。

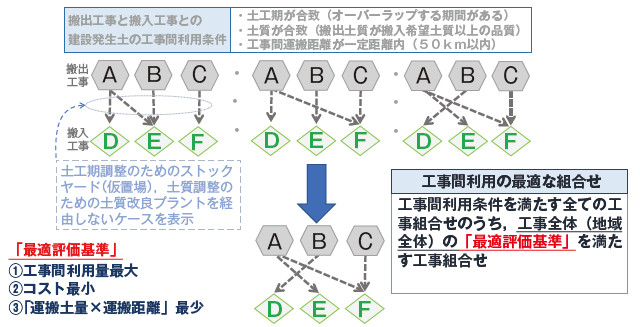

さらに、図- 4は、土砂搬入工事1件ごとに「工事間利用調整」する手順を示したものですが、理想的には都道府県等一定の地域ごとに、土質改良プラント、ストックヤード経由を含め、土砂利用工事の全てが工事間利用で土砂を調達し、土砂利用・建設発生土搬出に係る総コストが最小となる「建設発生土工事間利用の最適化」(図- 5)を目指すべきです。

このための手法が、「線形計画法」を用いた「建設発生土利用計画モデル」7)です。

後述する「都道府県単位の建設発生土利用調整のしくみ」(組織)による建設発生土利用調整では、「建設発生土利用計画モデル」を用いることにより、地域ごとに「建設発生土工事間利用の最適化」が可能となります(「建設発生土工事間利用の最適化」については、「第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会」では未提案)。

⑵ 工事間利用における土質改良プラント、ストックヤード活用の明確化のための「リサイクル原則化ルール」等の改正

①現行ルール

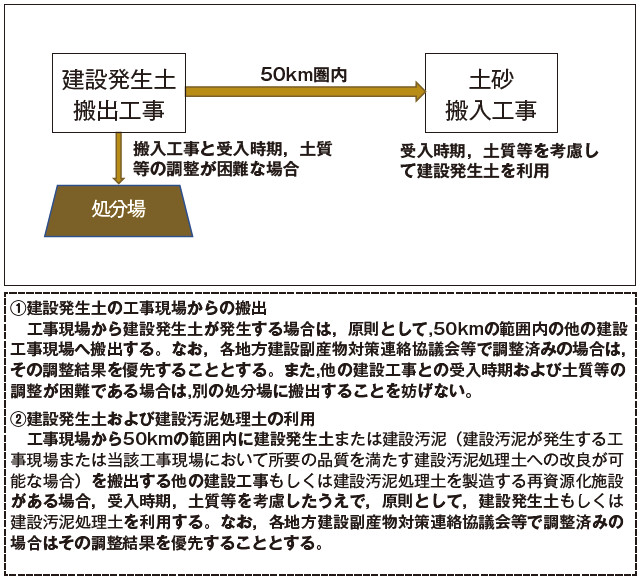

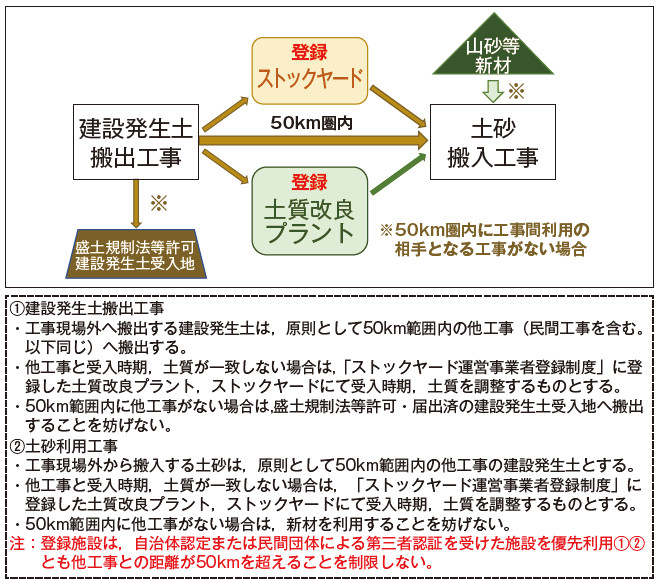

国土交通省直轄工事において、建設発生土は「リサイクル原則化ルール」(平成3年制定, 直近改正、平成18年)8)に基づき「経済性にかかわらず」次を原則としています(図- 6)。

- 搬出工事では、建設発生土を50km圏の他工事へ搬出すること

- 搬入工事では、受入時期、土質等を考慮して50km圏内の他工事の建設発生土を利用すること

②改正案

現行の「リサイクル原則化ルール」では、建設発生土を50km圏内で工事間利用する際、土工期、土質が一致しない場合、土質改良プラント、ストックヤードを利用することが明記されていません。

搬入工事において、「受入時期、土質等を考慮したうえで、原則として建設発生土を利用する」との記述であり、「受入時期、土質が合わなければ建設発生土を利用しなくてもよい」とも解釈可能なのでは、と思量します。

また搬出工事では、「他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合は、別の処分場に搬出することを妨げない」とあり、受入時期、土質が一致しなければ「処分」してもよい、とも解釈できます。

すなわち、現行の「リサイクル原則化ルール」では、建設発生土を工事間で利用する際、土工期、土質が一致しない場合は、工事間利用をしなくてよいとも解釈できます。

そこで、建設発生土リサイクルを徹底するため、「リサイクル原則化ルール」における建設発生土に関して、工事間利用に加えて、国土交通省「ストックヤード運営事業者登録制度」9)により登録された土質改良プラント・ストックヤード経由利用を明示することを提案します(図- 7)。

「リサイクル原則化ルール」において、工事間利用に際して、登録土質改良プラント、ストックヤードを活用することを明確化することにより、工事間利用量の最大化に向けた「土砂利用工事における『指定利用』」においても、土質改良プラント、ストックヤードの活用が徹底されます。

なお、土質改良土等の品質確保のためには、登録土質改良プラント、ストックヤードのうち、自治体による認定10)または一般財団法人先端建設技術センターによる第三者認証11)を受けた施設を優先利用することが必要です。

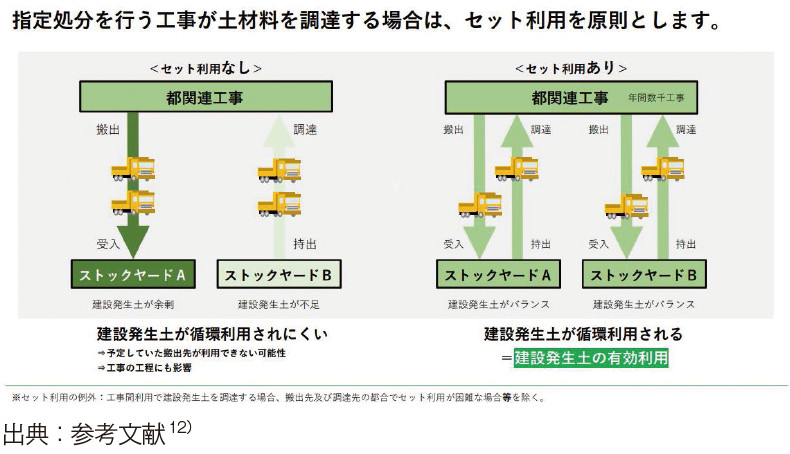

ここで東京都では、土質改良プラント、ストックヤードを利用する際は、登録施設を優先するとともに、建設発生土搬出工事が土材料(土砂)を調達する場合は、建設発生土を搬出した土質改良プラント、ストックヤードから土材料を調達する「セット利用」(図- 8)を原則としています。

つまり、建設発生土の搬出と土砂利用がある工事(例:道路占用工事)では、建設発生土を搬出した土質改良プラント、ストックヤードから土質改良土・ストック土を持ち帰ることにより、建設発 生土の循環利用、すなわち建設発生土リサイクルを徹底するとともに、土質改良プラント、ストックヤードの「残土処分地化」を回避しています。

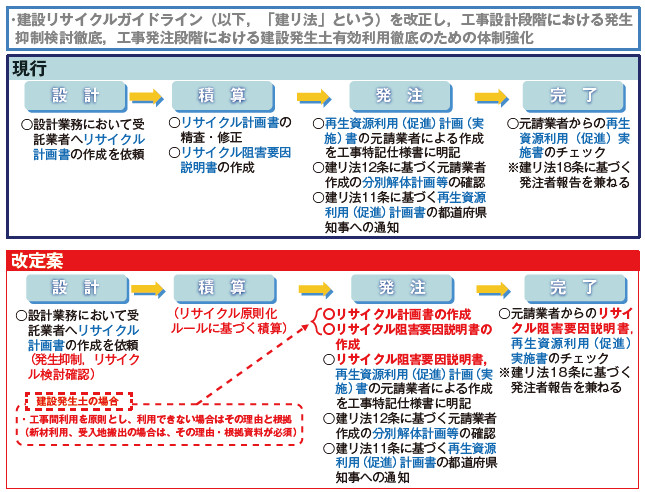

さらに、「リサイクル原則化ルール」改正、「土砂利用工事における『指定利用』」を遵守するため、国土交通省「建設リサイクルガイドライン」(平成10年制定、直近改正:平成14年)8)の改正も提案します(図- 9)。

「建設リサイクルガイドライン」では、工事仕様書案と同時に作成する「リサイクル計画書(積算段階)」および「リサイクル阻害要因説明書」に基づき、「リサイクル原則化ルール」徹底が不十分な場合は、事務所等建設副産物対策委員会が工事積算担当に改善を指示できる体制となっていますが、十分に機能していないと思量されます。

そこで、「リサイクル計画書」については、

- 設計段階では、再生資材を利用できない理由、建設副産物を有効利用できない理由の記載

- 工事発注段階では、再生資材調達先候補、建設副産物の再資源化施設候補等の記載

リサイクル阻害要因説明書については、

- 工事発注、実施中、完了の各段階で、新材を利用する場合、建設副産物を処分(建設発生土の 場合は受入地へ搬出する)場合は、「リサイクル阻害要因説明書」作成(建設発生土を工事間利用できない場合の理由、その根拠資料作成)

をそれぞれ義務付けすることにより、工事間利用徹底の推進をチェックすることが可能になります。

例えば、栃木県では、「建設副産物の管理基準」13)において、工事間利用できない場合の理由書(例:50km範囲内に相手工事がないことを示す「工事間利用相手工事検索結果表」)の作成を義務付けています。

なお、「リサイクル原則化ルール」、「建設リサイクルガイドライン」の各改正は、「建設リサイクル推進計画2020」の“取り組むべき施策”となっています(「建設リサイクルガイドラインの改正」については、「第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会」では未提案)。

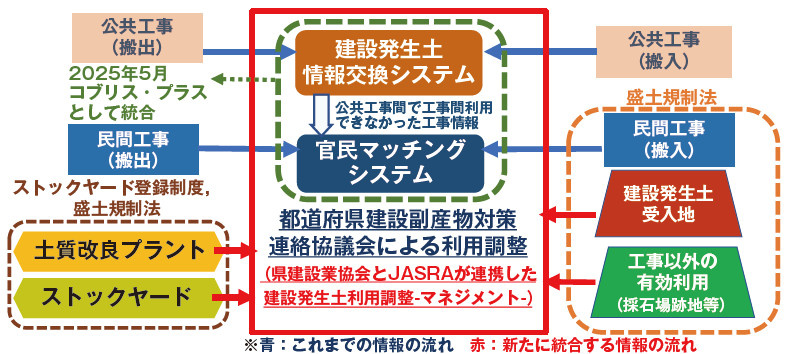

⑶ 建設発生土工事間利用調整のしくみ

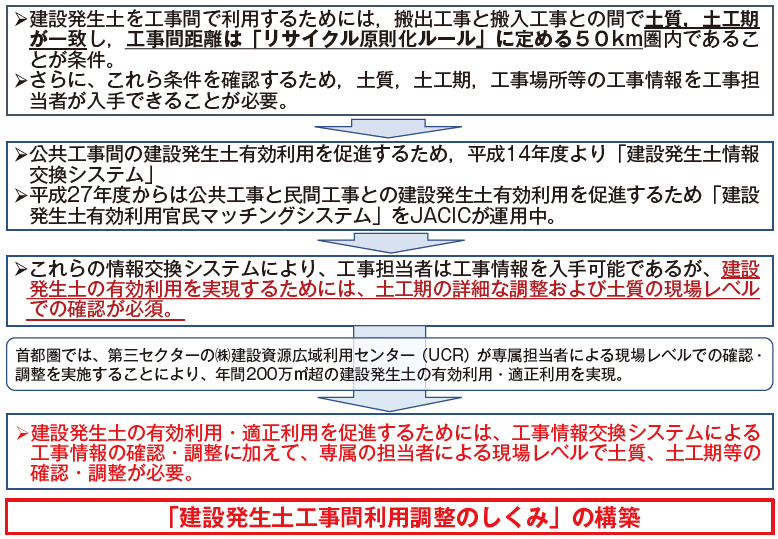

建設発生土の工事間利用を実現するためには、工事予定情報を基に、まず相手工事を見つけ、相手工事を検索する必要があります。

工事間利用の相手工事の検索については、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)が公共工事情報、民間工事情報を一体化した「コブリス・プラス」14)を令和7年5月から運用しており、工事担当者の利便性の向上が期待されます。(採石場跡地等)

工事間利用の可能性がある工事が検索できた後は、相手工事担当者と工期調整、土質調整、土質改良プラント、ストックヤードの利用調整などを行う必要があります。

特に、建設発生土を利用する際の土質については専門的知識・経験が必要です。

このため、建設発生土工事間利用を徹底するためには、工事情報交換システムによる工事情報の確認や、その調整に加えて、専属の担当者による現場レベルでの土質・土工期等の確認・調整が必要と思量されます(図- 10)。

首都圏では、東京都等が出資した第三セクターである株式会社建設資源広域利用センター(UCR)15)が専門的知識・経験を有する専属組織として、工事担当者に代わって工事間利用調整を行っています。

筆者は、UCRの前身である株式会社首都圏建設資源高度化センター(ACR)設立準備・運営支援を担当しました。

さらに中部・近畿地域でも同様な第三セクターの設立を検討しましたが、諸般の事情で第三セクター設立には至りませんでした。

近年では、第三セクター方式に代わり、PFI等民間活力方式が主流となっており、建設発生土の工事間利用調整についても、関係業界が自治体と連携し、関係業界を主体とする組織が担当することが望ましいと思量されます。

「JASRA VISION2050」(令和4年9月策定)16)では、「都道府県における建設発生土利用調整の実態を踏まえて必要な地域において、国土交通省および都道府県の指導・了解を得て、都道府県建設業団体等関係者と協力して、地域の土質性状等の建設発生土利用に関する専門知識を有するJASRA地方支部が中心となる『建設発生土利用調整組織』が、工事担当者に代わって、最新の工事情報の確認および現場における土質性状確認、搬出・搬入条件調整等を担当し、都道府県および隣接県単位に建設発生土の工事間利用、適正利用を実現するしくみを整備する」ことを目標としています(図- 11)。

おわりに

JASRAでは、令和3年4月の発足以降、 国土交通省のご支援の下、建設発生土リサイクル促進活動を実施していますが、建設発生土の土質性状に地域特性があること、建設発生土リサイクルの扱いや土質改良土に関する情報が自治体まで普及していない等により、本稿で示したように土質改良プラント、ストックヤードが「残土処分地化」しているのが実態です。

これを解消し、建設発生土の工事間利用量を最大化するための方策として、本稿では、「土砂利用工事における『指定利用』」、「建設発生土工事間利用の最適化」、「リサイクル原則化ルール」改正、「建設リサイクルガイドライン」改正、「建設発生土工事間利用調整のしくみ」の五つを提案させていただきました。

JASRAとして、国土交通省をはじめ関係者のご支援・ご協力を得て、この提案の実現に向けて活動していく所在ですので、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(参考資料)

1) 循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/economiccirculation/index.html

2) 第17回建設リサイクル推進施策検討小委員会 資料3-6

https:// www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000224.html

3) 建設発生土の有効活用によるCO2排出量削減効果について

https://jasra.or.jp/news/topics_0047.html

4) グリーン社会小委員会 第7回合同会議 資料2

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo10_sg_000218.html

5) 第19回建設リサイクル推進施策検討小委員会 資料4

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000229.html

6) 国土交通省:建設工事標準請負契約約款について

https://ww.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

7) 髙野昇:建設発生土リサイクル徹底のためのICTの活用について、建設マネジメント技術、2024年5月号

8) 建設リサイクル推進施策通達・基準・マニュアル

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/index_0305manual.htm

9) ストックヤード運営事業者登録制度

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00042.html

10) 一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会 建設発生土土質改良プラント認証制度検討委員会 第2回委員会資料 参考資料3-1

https://jasra.or.jp/download/index.html

11) 一般財団法人先端建設技術センター 建設発生土の土質改良プラント認証事業

https://www.actec.or.jp/doshitsu-plant/

12) 東京都都市整備局:都の建設発生土対策に関する説明会 資料(令和6年3月15日開催)

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/shoshigen/recy

13) 栃木県:「基準・要領・運用等一覧」17-1建設副産物の管理基準P3-8、P3-9

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/h31kijyunyouryoutekiyou.html

14) コブリス・プラス

https://fkplus.jacic.or.jp/

15) https://www.ucr.co.jp/

16) 一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会:JASRA VISION2050

https://jasra.or.jp/download/index.html

【出典】

積算資料公表価格版2025年8月号

最終更新日:2025-08-05

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版