はじめに

国土交通省中国地方整備局中国道路メンテナンスセンター(以下、「中国MC」という)は、令和2年4月に開設され、直轄橋梁の定期点検結果に基づく橋梁の診断や、点検結果データの分析等、早期に措置を講ずべき橋梁を補修する「事後保全」から軽微な損傷のうちに補修を行う「予防保全」に向けた対応等に取り組んでいる。

また、老朽化するインフラが多く、技術者が不足するという問題を抱えている地方公共団体(以下、「地公体」という)を支援するため、メンテナンスに関する知識の共有や技術相談、技術支援などの取り組みも行っている。

本稿では、中国MCによる地公体への支援として、研修・講習会の参画による技術支援、地公体管理橋梁に対する技術的助言について紹介する。

1. 研修・講習会等の支援

1―1 橋梁定期点検の義務化

平成25年の道路法改正により、すべての道路管理者に5年に1度の定期点検が義務付けられており、小規模な橋梁の点検を職員自らが実施する直営点検を行っている地公体も複数存在し、地公体職員の橋梁点検技術の習得が急務となっている。

中国MCでは、橋梁点検技術の習得を目指す地公体職員を対象に、橋梁点検講習会を毎年実施し、適切な橋梁点検・診断を行うため取り組みを行っている。

1-2 VR橋梁点検講習ツールの製作(令和3年度)

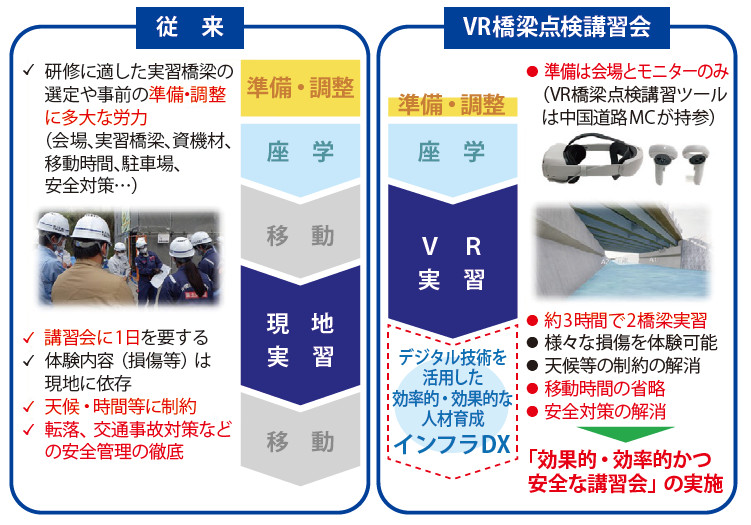

橋梁点検講習会は、橋梁点検の着眼点、対象橋梁の健全性の把握と健全性の根拠を含めた所見の作成、点検結果の記録保存について座学で学ぶほか、実際に供用されている橋梁を利用した現地点検(実習)を行い、点検手法の習得を目指している。

現地点検(実習)には、点検(実習)に適した規模・損傷を持つ橋梁が必須であり、対象橋梁周辺に確保可能な座学会場が存在していることが開催条件となっているため、開催地の固定化と会場確保が課題となっていた。

更に、5年サイクルの橋梁定期点検が1巡し、2巡目に入る頃には、損傷橋梁の修繕も開始され、現地点検(実習)に適した橋梁の確保が困難な状況となった。

これに対応するため、VR空間に現地点検(実習)に適した橋梁を再現し、会場や天候に左右されない講習会を開催する目的で、VR橋梁点検講習ツールの製作を行った。

講習ツールに最低限求められる性能として、現地点検時の留意事項の学習が可能なツールであることのほか、再現した各種損傷について、受講生が目視によりそれを損傷と認識できることが可能な程度の再現性を持つこと、および根拠のある連続性を持って損傷が配置され、損傷発生要因の繋がりの確認が可能なツールであることとした。

また教材となる橋種は、RC橋、PC橋、鋼鈑桁橋とした。

1-3 VR橋梁点検講習会の開催(令和4年~)

中国MCでは、令和4年度から、橋梁点検講習会に、VR橋梁点検講習ツールを活用している。

講習会の流れは、橋梁の構造や点検に関する基 本事項、健全性の把握、所見の作成方法や考え方の座学、VR橋梁点検講習ツールを活用した現地点検時の留意事項の学習のほか、発生している各種損傷の評価と繋がりや健全性の把握方法の学習、確認した各種損傷を考慮した橋梁健全度の分類と所見の作成の順で実施しており、座学会場と現場までの移動時間を要しない事から、同じ時間で多くのことが学習できることや、講習会時間の短縮に寄与している(図- 1)。

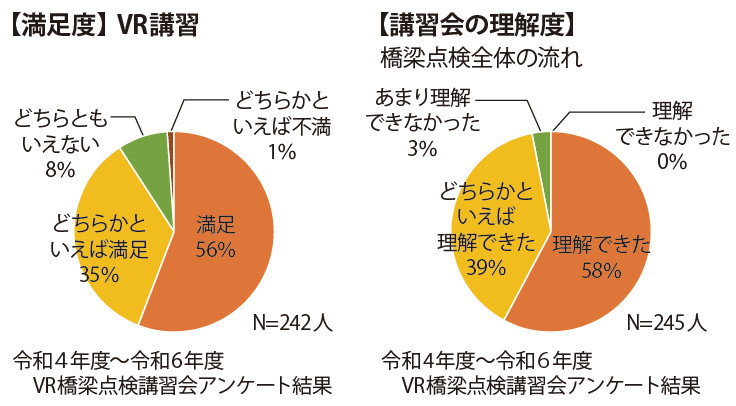

VR橋梁点検ツールの操作性・損傷の確認のしやすさ等については、受講生に対してアンケート調査を行い、意見収集を行った。

1-4 講習会受講生からの意見

令和4年度から令和6年度の橋梁点検講習会受講生に行ったアンケートでは、「満足」、「どちらかと言えば満足」が約90%となる結果であった(図- 2)。

講習会を通して、「他の人と同じ視点で損傷部を見られるのは非常に見やすい」、「天候に関係なく、安全に点検講習会ができるというのは素晴らしい」、「VRを利用することで、実際の現場で実習しているような臨場感があった」等の意見があった。

1-5 VR橋梁点検ツールの改良(令和4年~)

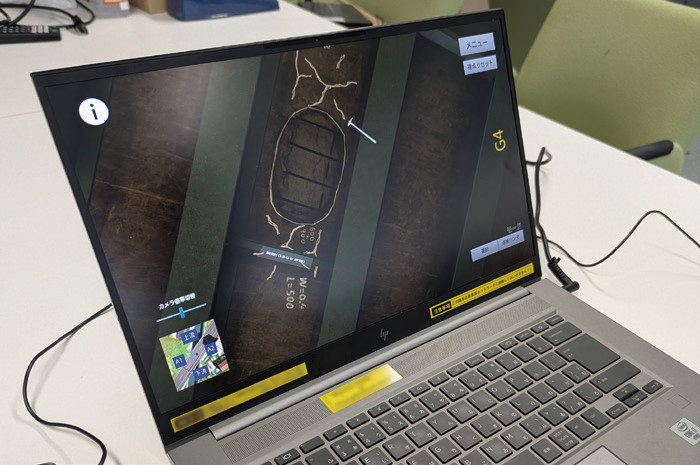

一方、アンケートの意見に「操作に気をとられたり、VR酔いをおこし、本来の橋梁点検実務に関する講習内容が入ってこない」、「メガネをかけていても見えるように改善して欲しい」などの改善要望もあったことから、機器操作の改良を行うとともに、VR酔いやメガネ装着者への対策として、PC画面上で、キーボード・マウス操作により橋梁点検を学べる「VR橋梁点検講習ツール(Light版)」(写真- 1)を追加した。

さらに地公体管理橋梁に多く存在し、直営点検対象ともなりやすい溝橋についても追加製作を行った。

また、VR関連の改良に関する着眼点としては、橋梁点検講習会は、橋梁定期点検の実施に必要な一連の流れの習得を目的としている。

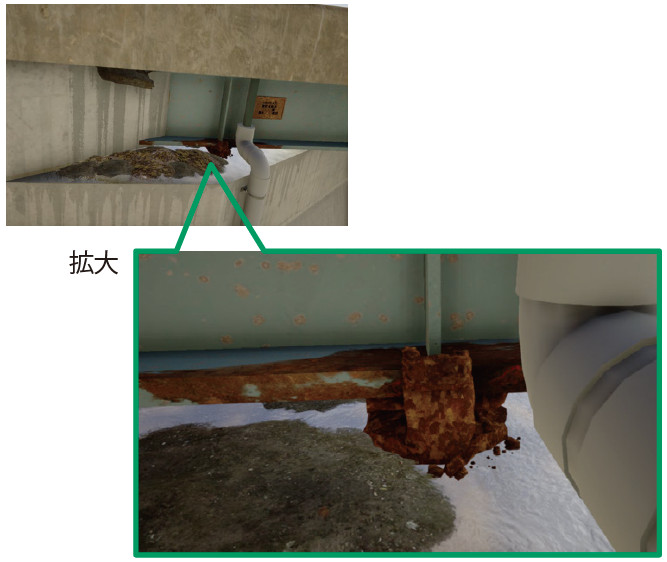

そのため、個々の損傷の再現性も重要であるが、発生している損傷どおしの繋がりも重要となるため、伸縮装置の止水材の抜け落ちから発生した漏水が、主桁端部・支承を腐食させている等、流れに沿った 講習がより可能となるよう、改めて全体の見直しを行った(図- 3)。

1-6 受講対象範囲の拡大(令和5年度~)

VR橋梁点検講習ツールの製作により、座学会場の確保のみで、現地点検(実習)を含む講習会の開催が可能となった(写真- 2)。

座学会場と現地点検会場の移動時間短縮に加え、現場に出る必要もないことから、受講生の安全確保も容易となったため、令和5年度からは、大学や高等専門学校で土木を学ぶ学生に対して行う道路構造物のメンテナンスに関する講義においても、VR橋梁点検講習ツールを活用している。

2. 地公体管理橋梁の技術的助言

2-1 国道486号川辺橋の被災

岡山県の高梁川に架かる川辺橋は、2023年5月7日、川辺橋上流の高梁市陣山で24時間雨量116.0mmが記録され、岡山県は午後8時半から高梁川水系の河本ダム(新見市)の放流量を増やしたため、橋梁周辺では警戒を強めていたが、高梁川の下流の川辺橋で8日午前、鉄筋コンクリート製の橋脚の1本が傾く被災が発生した。

このような状況から岡山県は川辺橋を全面通 行止めとし、5月13日に関係者による現地調査が行われた(写真- 3)。

現地調査は、岡山県のほか国土技術政策総合研究所、土木研究所、中国地方整備局(中国MC含む)等の技術者により実施され、対策に向けての意見交換を行った。

技術支援(助言)として、橋脚の変位データの計測方法、トラス橋における撤去方法に関するものを行った(写真- 4)。

橋脚の洗掘により被災した第16、17径間においては、仮設桁が架設され、9月1日に応急復旧が完了した(写真- 5)。

2-2 町道大木山線大石大木山橋の被災

岡山県鏡野町にある大石大木山橋は2023年8月15日13時45分頃、鏡野町の職員が一部崩落を確認し、その後通行止めを行った(写真- 6)。

鏡野町恩原観測地点では、15日の15時までの12時間で370.5mmを記録し、当地区の観測地点で史上最大であった(瀬戸内海放送報道による)。

鏡野町上齋原で降り始めから16日の7時までに総雨量540mmを記録し、当地区で平年の8月の総雨量の3倍に近い記録的豪雨となった(NHK報道による)。

現地調査は、鏡野町のほか岡山県、中国地方整備局(中国MC含む)等の技術者により実施され、対策に向けての意見交換を行った。

技術支援(助言)の内容としては、水位低下後の橋脚・橋台の洗掘調査、基礎の構造調査及び橋脚・橋台の鉄筋探査の提案があった。

また、鏡野町の早期復旧についての要望を受け、詳細な被災状況の確認、基礎形式等も含めた被災橋梁の詳細な調査を実施したうえで現橋を活用した中国地方整備局が所有している応急組立橋の設置による暫定供用が決定し、そのための設計条件の確認、現場の施工管理を行った。

12月27日には仮設道路として完成し、通行が再開された(写真- 7)。

おわりに

中国道路メンテナンスセンターでは、引き続き地公体に寄り添い、メンテナンスに関する研修・講習会を実施するとともに、被災橋梁に関する地公体支援等、中国地方整備局管内の道路メンテンナンスの一助を担っていく所存である。

【出典】

積算資料公表価格版2025年10月号

最終更新日:2025-09-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-02-20

- 特集 防災減災・国土強靭化 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版