- 2023-02-09

- 積算資料

1972年に竣工して,今年50年を迎えた中銀カプセルタワービルであるが,さまざまな紆余曲折を経た上で,残念ながら解体されることとなった。

建物自体は銀座の地からなくなってしまうが,メタボリズムの思想を実際の建物として実現した本作品は,弊社にとって最も大切な建物の一つであり,何らかの形で建物の一部および建築思想を後世に残す活動を現在行っている。

ここでは,現在弊社で行っている活動について紹介したいと思う。

カプセルタワーが生まれた思想

まず,カプセルタワーがどのような思想で生まれたかということだが,『黒川紀章ノート 思索と創造の軌跡』(黒川紀章,同文書院,1994)で黒川は,次のように記している。

――カプセル建築というと,スタンダードの製品を大量につくることで,安く高品質なものを供給するという,工業化時代における量産化のコンセプトを想起する人が多いだろう。

それは生命の原理の時代の建築として矛盾するように思われるかもしれない。

だが,カプセル建築で目指したのは量産化による多様性の追求という極めて矛盾に満ちたものだった。

組合せによる多様化の技術に積極果敢に取り組んでいくことも,メタボリズムの初期の段階での大きな流れだったからである。

しかし,量産のシステムは側面的な手段であって,カプセル建築のコンセプトの本質は,やはり生命の原理の追求にあった。

メタボリズムの基本原則の一つにディアクロニシティという概念があることは,前に説明した。

建築を過去から現在,未来へ変化していくプロセスとして捉えようというもので,「代謝する建築」という考え方だ。

それを具体的なものとして提示したのが,カプセル建築なのである。

代謝は成長するためには不可欠な,生命の原理の一つである。

この代謝は,生物の細胞が新しく入れ替わっていくことで行われる。

そして,生物は成長し,変化していくことができる。

代謝する建築という考え方の原点はここにある。――

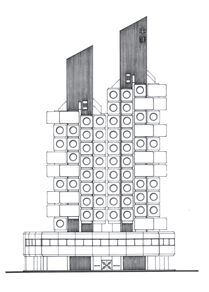

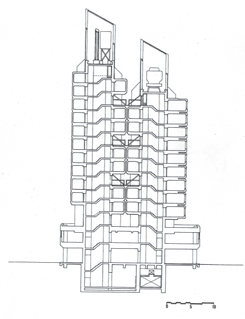

この思想をもとに,中銀カプセルタワーは世界で初めて実用するカプセル建築として建てられた。

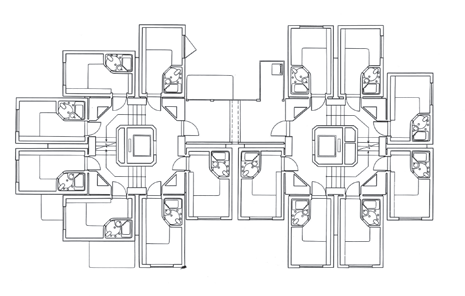

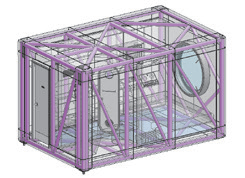

各カプセルは部屋として独立し,そのカプセルが中央のコアシャフトに取りつく建築デザインとなっており,大量生産品により新しい多様な品質を表現できるかどうかという課題に挑戦した作品となっている。

黒川はまた,カプセルタワーについて「自己」の確立を経ずに近代化した日本への批判として,「個人のための空間の確立にも努めた」とも書いている。

50年前に持続可能な建築を実現

建物を実現するために,カプセルユニットを4本のボルトのみでコンクリートのコアシャフトに取り付ける工法で,取り外し可能・交換可能にする技術が当時開発された。

トレーラーで現場に搬入されたカプセルは,大型クレーンで吊り上げられ,コンクリートのコアシャフトに固定された。

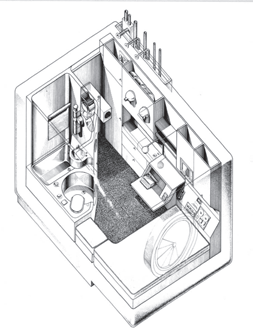

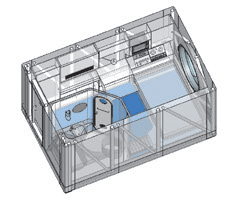

またカプセルの用途は,住居またはスタジオなど,最小単位の個人での利用を想定し設計されているが,隣接するユニット間を接続することで小家族での利用も可能となっていた。

その他オーディオシステム,電話,テレビ,冷蔵庫などの電化製品や家具は,全て工場でカプセル内に組み込まれた。

建築技術的な面においても,中銀カプセルタワーは,持続可能な建築のプロトタイプとして,代謝性,交換性,リサイクル性などのアイデアを建物として50年前に実現している点で,大変特徴的であったといえる。

カプセルの保存に向けて

その後,建物の改修およびアスベストの撤去については,2000年ぐらいから何度も計画されたが,改修や撤去を行うためにはカプセル140戸全体の取り外しが必要となるため,住人の同意や施工条件が合わず,結局実現しなかった。

そして2021年6月に「中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト」の前田達之氏より連絡があり,解体が決まったことが伝えられた。

大変残念な報告ではあったが,ただ単に解体されるのは不本意であり,弊社としては最大限この建物を生かすため,前田氏とともにカプセルの保存に向けて動き出した。

そこからは,難しい内容の連続であった。

まず出てきたのは,なぜカプセルを保存するかという根本的な問題である。

建物の重要性について十分把握しているつもりでいたが,改めてカプセルタワーの建築界における重要性について再確認し,メタボリズムの代表的な建物であるカプセルタワーを,50年間立地していた銀座から世界各地に移転して保存することが,建物の新たな展開(新陳代謝)として十分意義のあることと再認識した。

その後,解体までの限られた時間内に140個のカプセルの中からどのくらいの数を,どこで,どのように保存再生するかを何度も検討した。

建物は隣接するカプセル間や中央シャフトとの接続部など確認できない部分が多いため,屋内への雨漏れの有無等を通じての建物状態の確認となる。

また壁の内部(構造体)についてもアスベストを含むため,視認できず,どの程度のカプセルが保存できるかが分からない。

そのため,できる範囲の現地調査と想定により数量が絞られた。

また,解体スケジュールも解体工事の発注者側のスケジュールによるため,タイミングが読めない。

そのため,我々の保存再生に協力していただく施工者との連携も難しいものとなる。

その他アスベストの除去についても,どこで,どのように行うかの試行錯誤が検討された。

通常であれば古い建物の解体は,「アスベスト除去→解体作業」で実施されるが,今回はアスベストを除去したカプセルに内装を再生する工程があるため,丁寧な内装の撤去方法や施工者の選別等が求められた。

いずれにせよ,全てのことが初めての試みとなるため,限られた時間の中でさまざまな検討・検証を同時に行うことが必要であった。

実際,10m²の部屋であるが,取り外し・再生にあたってはさまざまな工種が必要となる。

什器撤去,内装解体,アスベスト除去,塗装,内装など,そのサイズから想像できない項目が上がってくる。

解体以前は確認できなかったカプセルの構造体についても,実際にアスベストおよび内装撤去後に確認してみるとさまざまな不都合が発見される。

鉄骨の一部が朽ちてなくなっていたり,接続部に穴が開いて室内から外部が見えていたりと,こちらの想定外の状況も判明した。

さらに寄贈を行うにあたっては,世界各国に移送されるため,ロジスティクス,税制,寄贈先の法令確認等,通常の業務外の項目も多い。

特にコロナやロシアのウクライナ侵攻等でさらに読めない内容が追加されるなど,困難が多い。

次世代に受け継ぐ

次々に露見する物理的な制限や現況であるが,やはり最も難しかったのは,「メタボリズムを代表する建物の保存再生として,後世に何をどのように残すべきか」ということである。

50年前の竣工当時の状況(メタボリズムの実現)を表現するか,50年経った現況をできるだけ残しつつ当時の印象を再現するか,または50年間利用されて残った最後の現況(メタボリズム建物の現実)をそのまま保存再生するかがたびたび議論されている。

現状では,保存再生用のカプセルが現地より作業を行う倉庫に運び込まれ,一歩一歩その道は進んでいる。

同時にさまざまな美術館等からも寄贈の申し込みがあり,寄贈先の選別も進んでいる。

今回の保存再生については,中銀カプセルタワーのことを最も大切に考え行動していただいている前田氏と,日々変わりつつある状況や条件に丁寧に対応いただいている施工者の協力により成立していると考えている。

それぞれのカプセルを寄贈先に届けるまでは,安心することはできないが,三者で協力しつつ,カプセルたちを次世代に受け継ぎたいと思う。

なお,カプセル保存再生については,リアル(現物)の保存再生のみでなく,デジタル空間においてNFTを活用した再生も同時進行中であるため,合わせて注目していただけけると幸いである。

(https://www.kabuki-x.com/)

【出典】

積算資料2022年9月号

最終更新日:2023-02-09

同じカテゴリの新着記事

- 2025-05-07

- 積算資料

- 2025-04-28

- 積算資料

- 2025-04-21

- 積算資料

- 2025-04-07

- 積算資料

- 2025-03-31

- 積算資料

- 2025-03-25

- 積算資料

- 2025-03-10

- 積算資料

- 2025-02-25

- 積算資料