広重の残した絵

桜の季節、隅田川の岸でお花見をしていると、意外に多くの船が行き来していることに気がつく。

ひっきりなしに行き交う観光客船、荷物を積んだ貨物船、ゴミ、土砂採取船、小型モーターボートなどがさざ波を岸に送りながら走り去っていく。

21世紀の自動車中心の東京の真ん中で、これほど多くの船が活躍していることに改めて驚かされる。

150年前までの江戸を支えたのは船であった。

日本列島に住む日本人たちが情報を共有できたのも船であった。

260年間の江戸時代、船は日本人のアイデンティティーを醸成し続けてくれたインフラであった。

広重はそのことを「東海道五十三次」で描き残してくれている。

東海道五十三次

広重の東海道五十三次は、中学の教科書に江戸時代の美術の代表作として載っている。

中学生の教科書に載るぐらいだから当たり障りがない。

広重は当たり障りがないからつまらない、という私の先入観を取り払ってくれたのが広重の「名所江戸百景」であった。

江戸末期、広重は江戸市内の街角と風景を描いていた。

この「名所江戸百景」は、まるで江戸を写真で撮ったようであった。

これに気が付いて広重の東海道五十三次も写真として見直していくと、次々と新しい発見があった。

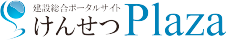

その代表が神奈川宿の絵であった。

私は神奈川県出身なのでこの絵はいつも身近に見ていた。

(図- 1)が、東海道五十三次の第3番目の「神奈川・台之景」である。

夕焼けの神奈川宿、一夜の宿を探す旅人と強引に誘う飯盛り女が描かれている。

この絵を見ていると、どうしても旅人と飯盛り女に目がいってしまう。

江戸庶民を描く天才だった広重の巧みさに邪魔され、長い間、この絵の大切な光景を見落としていた。

見落としていた光景は、決して小さいものではない。

堂々とした存在感で描かれている。

それは、船であった。

品川宿と神奈川宿

神奈川宿の背景に描かれている大きな船は、錨を下ろし、帆をたたんでいる。

江戸を目前にして、乗船者は長旅の疲れを癒す宿を求めて、小船で神奈川宿に向かっている。

沖には、暗くならないうちに江戸の品川宿へ急ぐ船の列も見える。

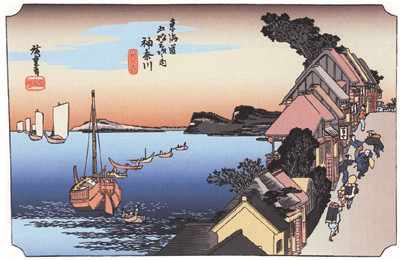

広重は東海道第1番目の品川宿も描いているが、その構図は神奈川宿と全く同じである。

神奈川宿は夕方の光景だが、品川宿は日の出を迎えた朝の光景である。

旅人たちは、そそくさと急ぎ足で出立して行き、帆を揚げた船が、次々と江戸に向かっていく。

帆を揚げていない船の中では、懸命に出航の準備が行われているのだろう。

忙しい一日が始まる朝の品川宿の活気が伝わってくる。

それにしても大量の船が描かれている。

大きな船が品川沖を埋め尽くしている。

(図- 2)が第1の宿の品川である。

江戸市内にいる限り、この大船の多さを知ることはない。

江戸を出て、品川、神奈川と歩いていくと、この大群を目撃することができたのだ。

広重は東海道五十三次で、江戸っ子の知らない各地の面白さを描いていたが、江戸っ子にとって、東海道の最初の驚きが、この大型船の大群であった。

広重は船の多さの驚きを強調するため、品川宿と神奈川宿を同じ構図で繰り返し描いたのだろう。

モノを共有した日本人

19世紀、世界最大の100万人都市・江戸は途方もない物量を必要とした。

全国各地の米、海産物、木材そして特産品が、毎日毎日、休むことなく江戸に注入されていった。

江戸に住む諸大名は、地元から特産品を取り寄せ、それを金品と交換した。

全国各地の人々は、江戸の食欲とエネルギーと好奇心を満たすため、あらゆるモノを送り続けた。

江戸にモノが注入されるだけではない。

江戸から各地方へ帰る船には、着物、装飾品、浮世絵、工芸品が満載されていた。

全国各地からモノが江戸に集まり、江戸で混ざり合い、そして、全国各地へモノが送り出された。

江戸は日本列島のモノのミキサーであった。

日本は、南北に細長い島国である。

北海道から九州までだけでも2,000kmもある。

細長いだけではない。

列島中央には、脊梁山脈が走っている。

この山脈から太平洋と日本海に向かって、無数の川が流れ下っている。

日本列島は海峡と山々と川で分断されていた。

しかし、江戸時代、地形で分断されて生きていた人々はモノを共有するネットワークで結ばれていた。

そのネットワークとは、船運ネットワークであった。

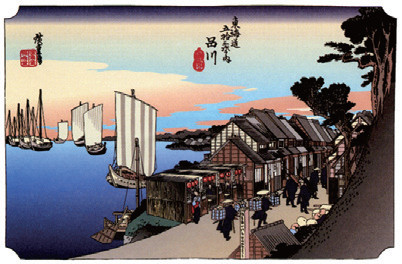

(図- 3)が江戸時代の主要な港と航路地図である。

庶民へ届けられたモノ

この航路図を見ると日本列島がクモの巣のように細かく密に水運のネットワークで結ばれていたことが分かる。

さらに、よく見るとこのネットワークは海の港で終わっていない。

海に面した河口から川の上流に伸びている。

日本の水運ネットワークは列島の内陸までも張りめぐらされていた。

長い航海を終えた大船は河口の港に着くと、荷物は小舟に積み替えられ、その小舟が陸地の内部に荷物を運んでいった。

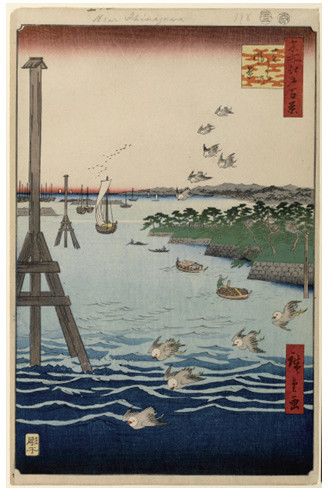

(図-4)は、江戸の台場付近で荷物を積み換えた小舟が江戸市内に向かう様子である。

絵の左に海から突き出ている杭は、潮の干満による大船の座礁を避けるための水深計である。

荷物を積み換えたおびただしい小舟は櫓で漕がれ、隅田川河口から遡り、江戸市内の網目のように張りめぐらされた運河に進んでいった。

江戸市内の運河に入った小舟は、蔵や屋敷や大店に次々と荷物を降ろしていった。

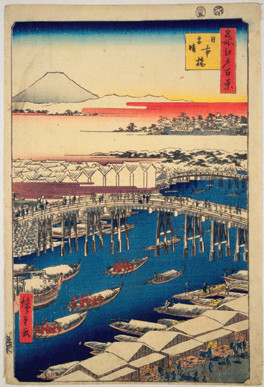

広重は江戸名所百景の「日本橋雪晴」の(図- 5)で、おびただしい小舟が江戸の運河を行き交っている様子を描いている。

内陸や山間部まで続く曳き舟

この小舟による荷物の運搬は江戸市内にとどまらなかった。

利根川や荒川を遡り、江戸から遠く離れた関東周辺の陸の宿場まで運ばれた。

河川の水深が浅くなれば、荷物はさらに底が平べったい小舟に移し替えられ、人足が曳いて農村部にまで運搬されていった。

(図-6)は広重が描いた四ッ木の曳き舟である。

この曳き舟は平らな地形の沖積平野だけにとどまらなかった。

水の流れが急な山間部の川にまで伸びていた。

横山大観の絵で「曳船」という掛け軸がある。

背景には滝が落ち、川には大量の水が激しく流れている。

川岸のゴツゴツした岩の上を2人の屈強な男たちが綱を引いて行く。

その綱の先にある舟は描かれていないが、綱がピーンと張っていることで曳き舟の苦役が見事に表現されている。

美術本で観るだけでもこの絵には圧倒されてしまう。

実際にこの掛け軸を観ることができたらどれほどの感動だろうか。

このように日本列島の隅々まで、水さえ流れてさえいればモノは舟で運ばれ、日本各地の人々にモノが届いていた。

モノは情報

モノはそれを作った人の知恵の塊であり、その地の歴史と文化が染み込んでいる。

モノは情報なのである。

船が運んできた他国のモノを手にした人々は、それを作った見知らぬ人々の知恵と文化に感心した。

そして、モノを送り出してくれた江戸の話に弾んだ。

日本人は地形に分断されて生きていた。

しかし、日本人はモノを共有し、情報を共有していた。

「他の人」とは、情報を共有していない人を指す。

「仲間」とは、情報を共有している人々をいう。

アイデンティティーとは、それほど難しい概念ではない。

情報を共有している仲間意識である。

その仲間意識がアイデンティティーである。

江戸から全国津々浦々に発信した情報はモノだけではない。

情報の缶詰があった。

瓦版という情報缶詰を発信するシステムを日本人は生み出していた。

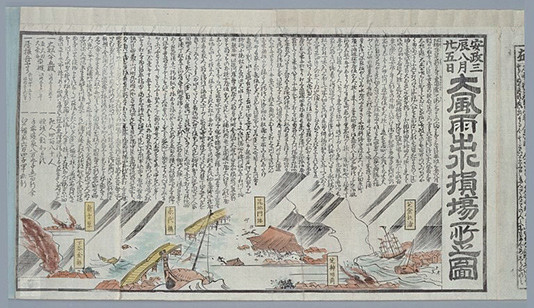

(図-7)は洪水があったことを報じる瓦版である。

ラジオやテレビがない江戸時代、地形で分断されていた日本人は、日本中の出来事を知っていたのであった。

モノと瓦版は情報を共有する日本人という仲間意識を醸成していた。

日本分裂の幕末の危機

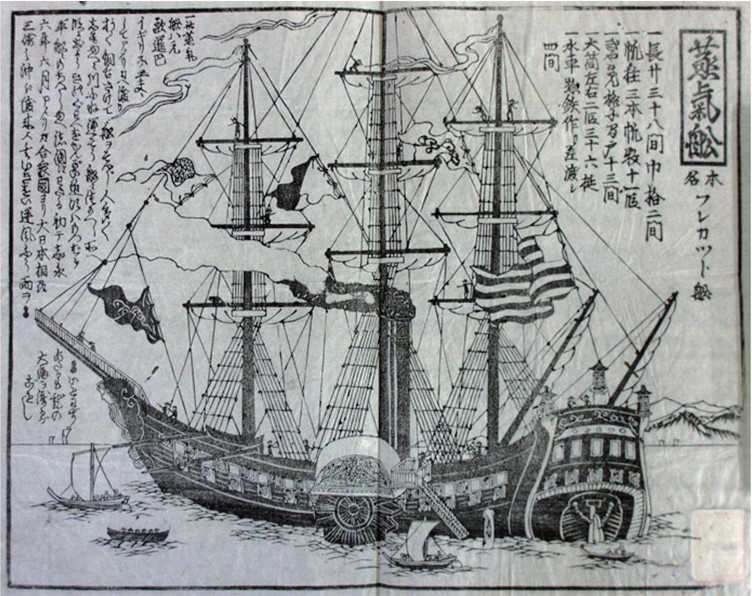

1853年、米国ペリー提督率いる黒船が、浦賀沖に姿を現した。

激動の時代の幕が開かれた。

(図- 8)はそれを報じる瓦版である。

欧米列国は次々とアジアを植民地化し、日本への包囲網を狭めていった。

強国が植民地を支配する手法は、その土地の人々の間に亀裂を入れ、それを広げ、人々の一体感を裂くことである。

それが、支配する側にとって最もリスクが少なく、最も効率が良かった。

米国、英国、仏国の欧米列国は、幕末の日本でも同じ手法をとった。

日本は国内を二分する内戦へ一気に向かっていった。

内戦が勃発しようとしたその瞬間、欧米列国にとって予想もできない事態が出現した。

1867年、徳川幕府は、突如として統治権を朝廷に差し出す大政奉還を行った。

天皇を中心とする新しい政治体制が一夜のうちに出現した。

世界歴史上、例のない大規模な無血革命であった。

しかし、血の沸騰を抑えきれない官軍が江戸に迫り、江戸が戦場になろうとしたとき、勝海舟と西郷隆盛が三田の薩摩藩邸で会談をもった。

徳川幕府は消えたが、江戸は依然として日本の情報基地であった。

江戸が火の海となれば、日本の情報基地が消失する。

情報基地が消え、日本各地への情報が途絶えれば、人々は不安と不審と疑惑に陥っていく。

情報を失った混乱は、日本列島の人々の間に亀裂を生じさせ分裂へ誘いこんでいく。

勝と西郷は江戸を戦火から守ることで合意した。

この二人は「江戸の炎上は日本の分裂」という予感に包まれていたのだろう。

何が土台だったのか

日本の分裂は回避され、情報発信都市の江戸は守られた。

「大政奉還」と「勝・西郷会談」は、国内分裂を避けた出来事として、燦然と歴史上に記録されている。

しかし、この歴史の表舞台の二つの出来事を支え、日本人の一体感を醸成していたインフラに関しては指摘されていない。

日本人の一体感、日本人のアイデンティティーがあったからこそ「大政奉還」が生まれ、「勝・西郷会談」が成功した。

その情報を共有し、その日本人のアイデンティティーを育んできたインフラがあったのだ。

そのインフラは、モノを運び、情報を運んだ「船と舟」であった。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。

1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」シリーズ(PHP研究所2013年~)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)、「広重の浮世絵と地形で読み解く 江戸の秘密」(集英社2021年)など。

【出典】

積算資料2025年2月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料