- 2025-02-25

- 積算資料

悲惨な関東平野

1600年、関ケ原で勝った徳川家康は、1603年にはさっさと江戸に帰り幕府を構えた。

家康の江戸物語はこの時から語られるが、これより10年前にさかのぼる。

1590年、豊臣秀吉は関東の北条氏を征伐し天下を獲った。

同年、秀吉は間髪を入れず家康を江戸に移封した。

移封というより江戸への幽閉であった。

江戸は見るも無残な土地であった。

江戸の西側の武蔵野台地には河川がなく、稲作ができない不毛の土地であった。

一方、江戸の東側の低平地は塩水が逆流する使い物にならない湿地帯であった。

関東にはさらに厄介な事情があった。

100年近く関東を統治していた北条氏一党の豪族たちが関東大湿地の各地に散らばって構えていた。

家康が1590年に江戸入りし、取る物もとりあえず最初に手がけた工事が「小名木川運河」であった。

小名木川運河の建設目的は「行徳の塩を抑えるため」が定説となっている。

しかし、この説は誤りである。

家康は塩に不自由をしていなかった。

家康の故郷・岡崎の矢作川河口には吉良家の大塩田があり、塩は吉良領からいやというほど手に入ったからである。

家康が江戸で第一にやるべきは、関東の北条氏一党の豪族を制することであった。

家康の小名木川運河は、その軍事目的のための運河であった。

水軍で内陸を制する

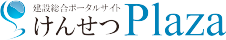

小名木川運河の建設目的を知るには、鈴木理生編著『東京の地理がわかる事典』(日本実業出版社)の古地図を見れば解ける。

(図-1)が鈴木氏の平面図で、江戸初期の江戸湾の川と海岸が描かれている。

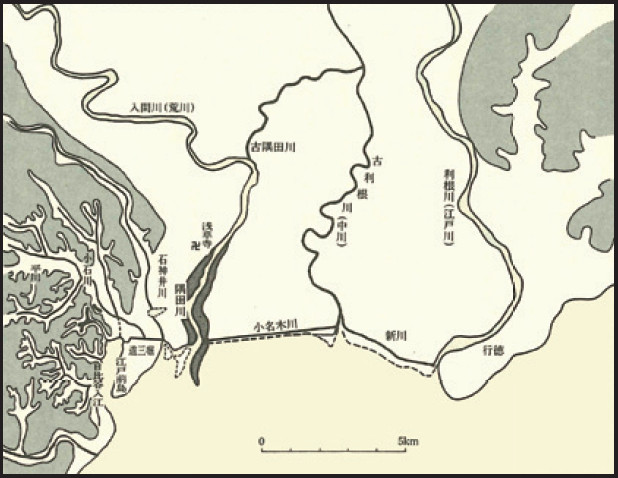

それを断面図風に描き直すと(図-2)となる。

この図で分かるが、干潟に建設された小名木川運河は、江戸湾の波に影響されず走行できる高速水路であった。

家康は関東の豪族たちを制するために、湿地帯を利用することにした。

今まで誰も考えなかった水軍戦法であった。

江戸城の直下、日比谷の入江から水路を掘り、隅田川に出る。

中川までは干潟に造った小名木川運河を行く。

中川からは船堀川を通って江戸川まで行ける。

隅田川を上流に行けば荒川の埼玉を制する。

中川や江戸川を上れば、利根川の千葉、茨城、栃木、群馬一帯を制する。

湿地の水路を使えば、水軍はあっという間に関東一円に展開できた。

徳川水軍が河川を伝って突如として砦の前に姿を現した。

北条氏一党だった豪族たちはその勢いにのまれてしまった。

それまで家康は何十年間も陸地戦を繰り返してきた。

その家康は不思議なことに水軍で関東内陸を制した。

小田原城攻撃の水軍

家康が水軍で湿地の関東を制するというアイディアにはきっかけがあった。

関東に移封される直前の北条征伐戦であった。

北条方は箱根のふもとの小田原城に構えた。

箱根は鉄壁の防御地帯であった。

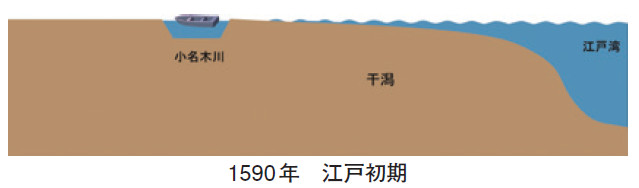

(図-3)は、広重が描いた東海道五十三次の箱根である。

狭い谷間の道を大名行列が細長く進んでいる。

箱根では何万人何千人という大軍は動けない。

箱根の地形を知り尽くした北条氏は、この地形を利用した局地戦を繰り返す作戦を企てた。

北条征伐で有名なのは、秀吉の一夜城である。

小田原城を見下ろす一夜城は、精神的に圧迫を加える役割はあった。

しかし、小田原城に対し実効的な武力圧力をかけたのは一夜城ではない。

箱根の山々を避けて迂回した海からの水軍であった。

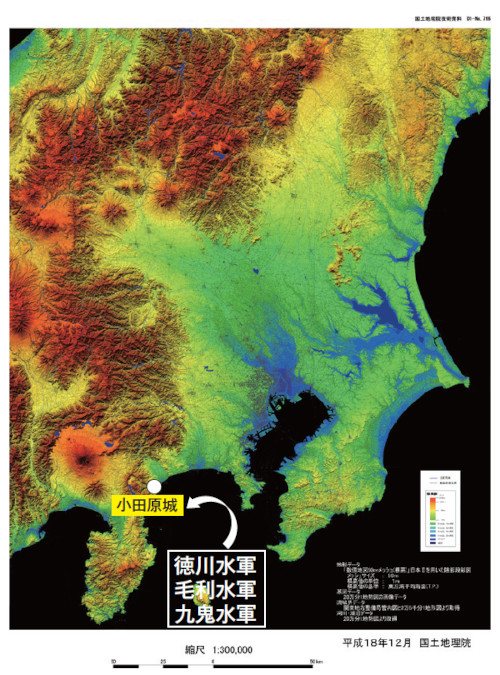

秀吉の北条征伐には日本最強の毛利水軍と九鬼水軍が加わっていた。

瀬戸内海からはるばる遠征してきた両水軍は関東の海を知らない。

駿河湾、相模湾の海底地形を熟知していたのは、地元駿府の徳川水軍であった。

相模湾一面に浮かぶ三大水軍に、北条氏軍団は心底から震え降伏せざるを得なかった。

家康はこの時の作戦で、陸の敵への水軍による武力攻撃を会得した。

(図- 4)は、小田原城に圧力を加えた三水軍である。

北条成伐での水軍攻撃が、陸軍中心だった家康に小名木川運河を思いつかせたのであった。

関東防御の弱点・関宿

家康は各地の北条一党を制し関東の主となった。

家康は改めて関東の防御を固めることとなった。

関東の西には険しいアルプス、富士山そして箱根の山々が壁になっていた。

この山々の地形は江戸を十分に防御した。

関東の北には、荒川・利根川・渡良瀬川が江戸湾に流れ込み、鬼怒川・小貝川が銚子の太平洋に流れ出していた。

これらの河川と周辺の湿地は、江戸を守る役目を果たしていた。

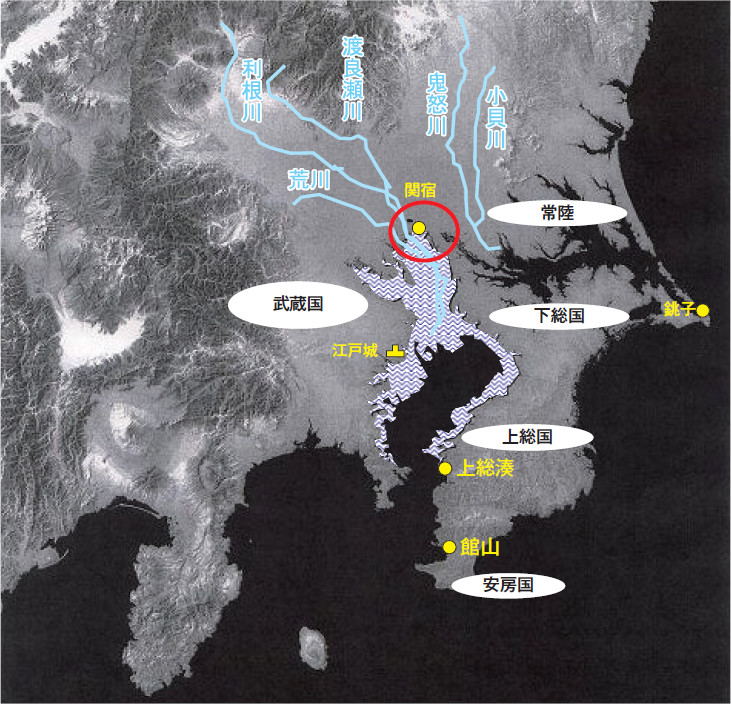

(図- 5)は、関東地方の海面が現在より数m高かった縄文時代の地形である。

縄文時代の関東平野はかつて海の下であった。

(図- 6)は、江戸時代の関東の地形である。

かつて海の下であった関東平野は大湿地帯であった。

江戸の防御は固いと思われたが、重大な弱点があった。

「関宿」であった。

(図- 6)の赤丸が関宿である。

この関宿地点で、北関東と南関東が地続きとなっていた。

この地続きの地形は危険であった。

関東の北には豊臣の重臣・上杉氏が構えていた。

以前は伊達政宗が会津を支配していたが、伊達氏の後に会津を任されたのが豊臣秀吉陣営の上杉氏であった。

もし、上杉が関東を襲い、関宿で一気に北関東から南関東に下り、房総半島を抑えたら、江戸湾の制海権は豊臣のものになる。

江戸は裸同然の無防備な地形で江戸湾に面している。

江戸湾を豊臣方に抑えられたら、徳川は動きが取れず完全な幽閉状態となり、天下制覇の目は失われてしまう。

敵の南下を防ぐ

敵が関宿を抜け、南下することを防ぐ必要があった。

家康は関宿の台地を掘削することを考えた。

関宿台地を掘削し、利根川と渡良瀬川を銚子に向ける。

これにより鬼怒川と小貝川と合流し巨大な連続堀を形成することとなる。

1594年、家康は伊奈忠次に命じて利根川東遷※事業に着手した。

しかし、相手は利根川と渡良瀬川である。

あちらこちらに乱流している流路を整える工事から着手したが、利根川は簡単に制御できる河川ではなかった。

豊臣側の西軍との戦いが迫っていた。

利根川東遷は中断され、利根川の巨大堀で敵に備える計画は断念せざるをえなかった。

1600年、関ケ原の戦いで勝った家康は、西軍の上杉を会津から米沢に転封した。

会津には東軍の旧会津藩主の蒲生氏を充てた。

徳川家康の世になったかと思われたが、家康は油断しなかった。

まだ豊臣家は大坂城に構えており、豊臣家を期待する勢力もうごめいていた。

豊臣家を完全に滅亡させる最終決戦が必要であった。

最終決戦を控え、江戸湾の制海権の確保は絶対であった。

家康は北からの南下の防御線を、利根川東遷という堀から、緊急かつ暫定的に陸路に変更する作戦を取った。

東金街道の建設である。

※東遷(とうせん)…東に移すこと。

東金街道

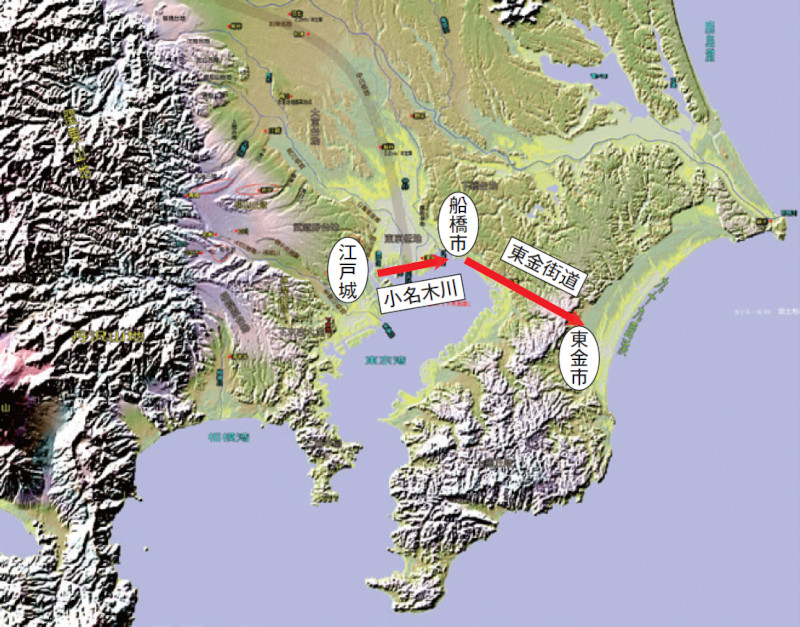

家康は1614年1月、船橋から東金まで約37kmの街道建設を命じた。

豊臣家との最終決戦の大坂冬の陣の9カ月前であった。

東金街道建設の命令は「全て直線にしろ」「工事は最短で完成させろ」であった。

全沿道の人々が駆り出された。

(図- 7)で、東金街道は平たんな地形を走っているのが分かる。

「三日三晩で造った」「昼は白旗、夜は提灯。一晩のうちに完成した」とも伝わり、これが「提灯街道」「一夜街道」と呼ばれている所以である。

東金街道の目的は「鷹狩」と伝わっているが、戦国の戦火が燃えている時期に鷹狩街道などはない。

鷹狩で37kmも一直線で造る必要がない。

鷹狩なら急がせる必要もない。

東金街道はどこから見ても戦時街道であった。

東北から敵が関宿を南下すれば、小名木川運河を船で船橋に行く。

船橋から東金街道を馬で飛ばす。

一瞬にして房総半島を防御する布陣が構えられる。

(図- 8)が、小名木川と東金街道の連続した直線高速ルートである。

戦争と平和のインフラ

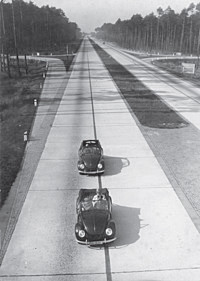

ヒトラーはアウトバーンでヨーロッパを制した。

(写真)はヒトラーのアウトバーンである。

家康は一直線の小名木川運河と東金街道のアウトバーンで関東を制し、江戸湾の制海権を確保した。

徳川幕府は江戸湾の制海権の仕上げとして、房総半島の先端の安房国を幕府直轄領とした。

安房国は江戸湾の監視と防衛で重要な役目を果たした。

幕末、勝海舟もこの安房国の責任者に任じられた。

安房国は外国の蒸気船を見張った。

徳川慶喜の大坂との往復船を見守った。

房総半島は激動の幕末期の歴史を目撃していった。

戦いから生まれた小名木川運河と東金街道は、江戸湾の制海権を安定化し、260年の江戸の平和を実現してくれた。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長、博士(工学)。

神奈川県出身。

1945年生まれ。

東北大学工学部土木工学科1968年卒、1970年修士修了後、建設省に入省。

宮ヶ瀬ダム工事事務所長、中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。

02年に退官後、04年より現職。

土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。

著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年)、「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年)、「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著)、「日本史の謎は『地形』で解ける」シリーズ(PHP研究所2013年~)、「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)、「広重の浮世絵と地形で読み解く 江戸の秘密」(集英社2021年)など。

【出典】

積算資料2024年12月号

最終更新日:2025-02-25

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料