はじめに

現在の地球は、過去1400年の間で最も暖かくなっているとされています。

世界気象機関によると、2024年は観測史上最も暑い1年であり、世界全体の気温が産業革命以前と比べて1.55℃上昇しました。

2015年のパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という長期目標が掲げられたことを踏まえると、世界の気温上昇は既に1.5℃の大台に達したことになり、気温上昇抑制のための脱炭素に向けた取組みは、世界全体の喫緊の課題となっています。

わが国でも、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度比で46%削減し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることが掲げられています。

脱炭素社会の実現のためには、太陽光や風力等の再生可能エネルギー発電の普及が重要であることは言うまでもありませんが、一方で、わが国での業務他部門(事務所・ビル、デパート、ホテル・旅館、劇場・娯楽場、学校、病院、卸・小売業、飲食店、その他サービス(福祉施設等))におけるエネルギー消費量を見ると、その半分を冷暖房・給湯・厨房用の熱利用が占めているため、自然界に存在する熱を熱のまま利用する、再生可能エネルギー熱の普及促進も、カーボンニュートラル達成のためには不可欠です。

「第六次環境基本計画」(2024年5月21日閣議決定)では、「自立分散・地域共生型の再生可能エネルギーの導入」として、再生可能エネルギー熱の最大限の活用や、熱供給設備の導入支援等が位置付けられています。

再生可能エネルギー熱のひとつである地中熱は、地面があるところではどこでも地産地消できる地域に根ざしたエネルギーであり、今後ますますの普及が期待されます。

1. 地中熱の効果

地中熱は地面があるところではどこにでも存在する再生可能エネルギー熱のひとつです。

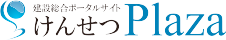

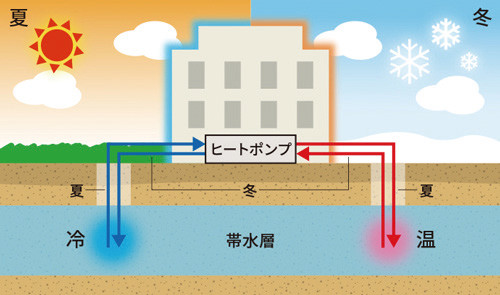

深さ十~数百メートル程度の地中温度は年間を通じて一定で、夏は外気温より低く、冬は外気温より高くなります。

この温度差を利用することで、年間を通じて、従来のエアコンに比べてより省エネ・低炭素の空調や給湯が可能です(図-1)。

他の主要な再エネ熱である太陽熱やバイオマス熱等に比べると、その温度帯から冷房・暖房の両方に容易に利用可能であることが大きな特長と言えます。

また、地中と熱交換を行うため、夏期に排熱を大気中に放出することがなく、ヒートアイランド現象の緩和にも役立ちます。

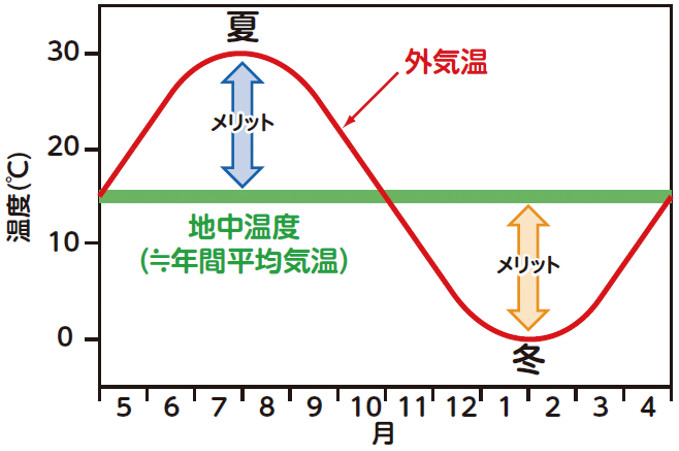

地中熱利用の方式の中で、最も一般的な地中熱利用ヒートポンプの導入効果を紹介します。

オフィスビルにおける年間のCO2排出量を試算すると、地中熱利用ヒートポンプは、空気熱源ヒートポンプ(従来型のエアコン)に比べ約25%の削減が見込まれます。

また、積雪寒冷地等で暖房や融雪に使われる油焚ボイラーと比較すると、約62%の削減が見込まれます(図-2)。

加えて、CO2排出量削減は電気代・燃料代の削減に繋がるため、ランニングコストの削減も見込まれます。

2. わが国での地中熱普及状況

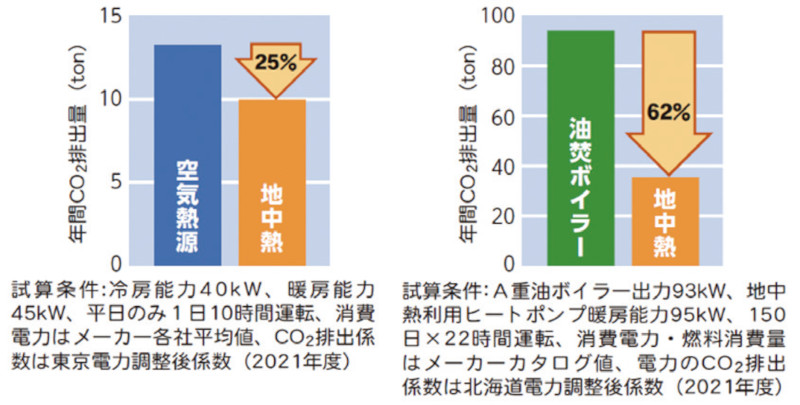

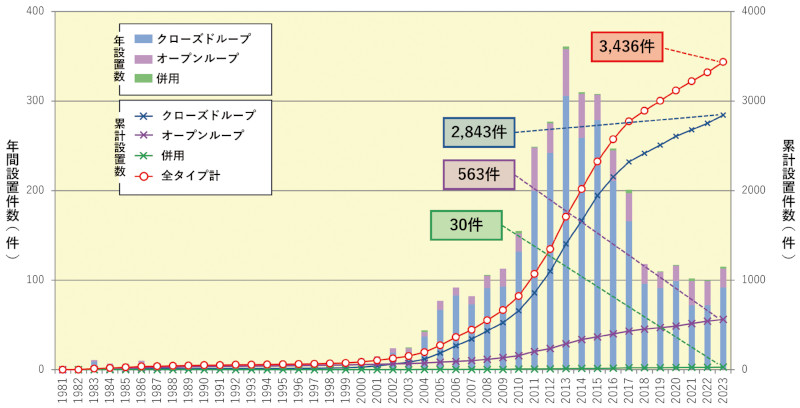

環境省では、2010年から隔年で「地中熱利用状況調査」を実施しています。

2024年に実施した最新の「令和6年度地中熱利用状況調査(※速報値)」によると、わが国における2023年度末までの地中熱利用の累計設置件数は全国で9,188件であり、利用方法別では地中熱利用ヒートポンプが最も多く3,436件(37.3%)となっています(図-3)。

また、地中熱利用ヒートポンプの設置件数の推移を見ると、2022~2023年度の間で約200件の導入がありました(図-4)。

3. 地中熱の普及に向けた課題

地中熱利用設備の普及は着実に進んでいますが、太陽光設備等に比べるとその件数はまだ多くありません。

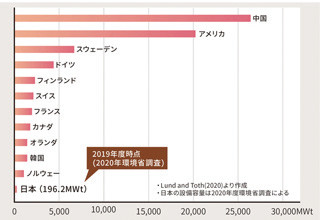

海外の地中熱の利用状況と比較すると、日本より国土面積の小さい国々でも地中熱の普及が進んでいることから、日本国内でもまだ普及の余地は残っていると考えられます(図-5)。

地中熱の普及に向けた課題としては、大きく「コスト」と「知名度」が挙げられます。

地中熱の導入には主に掘削作業を伴うため、空気熱と比較してイニシャルコストが大きくなります。

近年では、地中熱交換器を地中深くに埋設せずに水平に敷設する水平方式や、建物の基礎杭に地中熱交換器を取り付ける基礎杭方式等、イニシャルコスト削減のためのさまざまな技術も開発されていますが、導入できる条件が限られるため、地中熱全体としては空気熱と比較して投資回収年数が長くなる傾向にあります。

知名度に関しては、産業技術総合研究所が地方自治体に行ったアンケートによると、都道府県では97.9%が地中熱について「よく知っている」「おおまかに知っている」と答えたのに対し、市町村では62.6%が「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」「聞いたことはない」と答えており、全国的な知名度はまだまだ低いことが示されています(参考資料1)。

そこで、次のような取組みにより更なる普及促進に努めています。

4. 再生可能エネルギー熱「地中熱」に関する懇談会

環境省では、業界や立場を超えた様々な方々に地中熱について関心を持っていただくための場として、2024年度より「再生可能エネルギー熱「地中熱」に関する懇談会」を開催しています。

2024年度は2回開催し、学識者や自治体、マスコミ関係者等12名の方を委員に、各省庁や地方自治体、研究機関や業界団体等55機関をオブザーバーに招き、地中熱に関する基本的な説明や導入事例紹介、普及促進に向けた課題に関する意見交換を実施しました(図-6)。

また、懇談会とは別に、委員・オブザーバー向けに地中熱利用施設の現地見学も行いました。

2024年度は、品川区にある環境学習施設「エコルとごし」を見学し、地中熱設備を含めたさまざまな環境設備を見せていただきました。

エコルとごしは都内の公共建築物としてはじめてNearly ZEBを取得(1次エネルギー消費量91%削減)しており、現地で行った意見交換会では、高効率空調としての地中熱とZEBの親和性について、委員やオブザーバーからさまざまな意見が出されました(図-7)。

懇談会の動画や資料は環境省ホームページ(参考資料2)にて公開していますので、是非ご覧いただけますと幸いです。

5. 環境省パンフレット「地中熱読本2025」

環境省では、地中熱の普及啓発のために地中熱に関するパンフレットを複数発行しています。

その中のひとつで、2019年に作成した「地中熱読本2021」では、東京スカイツリーをはじめとした地中熱利用施設について、インタビューを交えて導入事例紹介を行っていますが、この度、新たに2つの導入事例を加え「地中熱読本2025」として再発行いたしました。

新たに加わった導入事例のひとつは大阪市の事例です。

大阪市では昭和時代に地下水の過剰な汲み上げによって発生した激甚な地盤沈下を受けて、「工業用水法」や「ビル用水法」といった法律で地下水の汲み上げを規制しています。

そのため、地下水を直接汲み上げて熱利用すること(地下水熱利用)ができませんでした。

しかし近年では、2本の井戸を掘削し、片方の井戸で汲み上げた地下水を熱利用後、もう片方の井戸から全量地下に還元することで、夏期の温熱を冬期に、冬期の冷熱を夏期に利用する「帯水層蓄熱」という技術が実用化されています(図-8)。

大阪市ではこの技術に注目し、市内での実証試験を経て、国家戦略特区の特例措置として、条件をつけてビル用水法の一部規制緩和を行っています。

大阪市内では既に複数の帯水層蓄熱を利用した地中熱設備が導入されており、大規模建築物への地下水熱利用の事例として、今後の更なる普及が期待されます。

もう一方の佐賀県の事例では、農業ハウスに地中熱ヒートポンプを導入し、冬期の暖房を重油ボイラーから置き換えたことで、重油使用量及びCO2排出の削減を行っています。

農業分野での地中熱利用はまだ多くなく、また、元来融雪用途で地中熱が普及していた東日本に比べて、西日本での地中熱導入事例は少ないことから、九州地方での効果的な地中熱利用の事例としてご紹介しています。

「地中熱読本2025」は環境省主催のイベントや地中熱関連の展示会にて冊子で配布しているほか、環境省ホームページにも掲載していますので、是非ご覧ください。

6. その他の取組み

その他の取組みとして、現在得られている知見・研究に基づいて、地中熱のメリットや導入における留意点等をまとめた「地中熱利用にあたってのガイドライン(第4版)」の策定や、パンフレット・ポスター・タペストリー・動画等の広報資料の作成等を行っています。

これらの資料は全て、環境省ホームページ「地中熱関係」にて掲載しています。

おわりに

地中熱は、地域によらず日本全国どこでも利用可能な再生可能エネルギー熱であり、脱炭素社会の実現に向けて、今後ますますの普及が期待されます。

一方、導入コストの高さや知名度の低さが普及に向けた課題として挙げられるほか、地下の環境を利用することから、地下水・地盤環境の持続可能な利用と両立することが不可欠です。

環境省では、普及促進や地下水・地盤環境の保全といった観点から、地中熱に関する様々な情報を発信しています。

また、地中熱の導入に際しては、環境省、その他の省庁や自治体等が実施している様々な助成制度が利用可能です。

これらの取組みが、地中熱がより一層普及していく一助となることを期待しています。

参考資料

1) 冨樫ほか(2024)「我が国における地中熱利用の動向調査」 pp.181~193地下水学会誌 第66巻第3号

2) 環境省ホームページ「地中熱関係」

【出典】

積算資料公表価格版2025年5月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版