2024年は元旦に能登半島地震が発生する波乱の幕開けとなった。

以降も各地で大きなインフラや建築物などに被害をもたらす災害が頻発。

9月21~23日にかけては能登半島地震の被災地で豪雨災害が発生し、地震の被害をさらに拡大させることとなり、防災・減災、国土強靱化対策の重要性を再認識した。

国土、地域の守り手となる建設業を取り巻く事業環境も大きく変わった。

物価高や人手不足に伴う人件費上昇などの影響で建設コストが高止まりする中、発注者と適正な請負契約関係を構築し持続可能な産業に構築することに主眼を置いた第3次担い手3法が成立。

4月からは建設業にも時間外労働の罰則付き上限規制が適用開始され、建設各社は4週8閉所を柱とする働き方改革やデジタル技術の活用など生産性向上の取り組みに一段と力を注ぐ。

施工体制や余裕ある工期の確保に苦慮しながらも利益の確保に努めている。

10月27日の衆議院選挙では、自民、公明の与党が15年ぶりに過半数を割り込んだ。

政治の不安定化も懸念される中、東日本大震災を教訓に自公連立政権が推進してきた国土強靱化対策はいかなる状況にあっても安定的かつ持続的に取り組んでいく必要がある。

第3次担い手3法が成立「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」

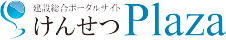

今年の通常国会では6月7日の参議院本会議で閣法の改正建設業法(改正業法)と改正公共工事入札契約適正化法(改正入契法)、同12日の参議院本会議で議員立法の改正公共工事品質確保促進法(改正品確法)と改正入契法、改正測量法が可決され、これらを実質的に束ねた形になる、いわゆる「第3次担い手3法」が成立した。

建設業の担い手の休日・賃金の確保と地域の業界の維持に向けた措置を講じ、将来にわたる公共工事の品質確保と持続可能な建設業の実現につなげる。

一連のキーワードは「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」。

改正業法や改正品確法では共通の課題として、現場従事者の処遇改善や円滑な価格転嫁、働き方改革を推進。

ICTや新技術の活用を加速させ、生産性向上も図る。

改正品確法と、それに伴って議員立法で対応した改正入契法では地域建設業や地方自治体などの対応力強化に向けた措置を講じる。

改正業法・入契法は民間工事を含めた建設業全体の最低ルールの底上げを意図する。

それに対し、改正品確法などは公共工事で先導的な取り組みを推進し、民間工事などのけん引役となることを目指す。

改正業法では著しく低い労務費の見積もり・契約の禁止や、受注者を含めた工期ダンピングの禁止など規制的手法を駆使。

改正品確法では受発注者の責務規定を拡充するなど誘導的手法を用い、それぞれの立場でより望ましい行動を指し示す。

改正品確法では処遇改善の観点で、個々の能力に応じた処遇確保や多様な人材の雇用管理の改善などの踏み込んだ対応を受注者に求める。

受注者が改善を図るべき労働条件の一例として「休日」を追加し働き方改革も推進。

特に市町村に対しスライド条項の適切な運用を強く促す。

総合的に価値の高い資機材や工法の採用と予定価格への反映を発注者に求め、生産性向上につながる新技術の現場実装を加速する。

小規模自治体を念頭に発注体制の強化への支援も充実。

改正入契法で適正化指針に則した措置の実施で「要請」止まりだった国の働き掛けを強め、個別の発注者に「勧告、助言、援助」できる権限を国に付与する。

改正品確法は6月19日に施行した。

改正業法・入契法は▽3カ月以内▽6カ月以内▽1年半以内-の3段階で施行。

現在は新たな法規制に伴う建設取引の新ルールの運用に向けた検討が本格化している。

最長で1年半後の施行までに国がガイドラインなどで詳細な運用方法を示す。

国土交通省は各規定の施行に合わせ、ガイドラインや政省令、建設工事標準請負契約約款の整備・改正を進める。

標準労務費は9月までに中央建設業審議会(中建審)に勧告権限が付与され、施行後すぐに中建審の下に作成主体となるワーキンググループが立ち上がり、同10日には初会合が開かれた。

受注者によるリスク情報の通知義務化は12月までに施行し、それまでに具体的な情報提供の範囲や内容を詰める。

見積もり規制で取り締まる「著しく低い労務費」の具体的な数値は明示せず、違反行為の事例集などで判断の目安を提示する方向で検討している。

民間を含む発注者や下請などの立場の違いを踏まえ、交渉時に取るべき行為も整理しガイドラインで周知。

中小事業者などの相談を受ける体制構築も検討する。

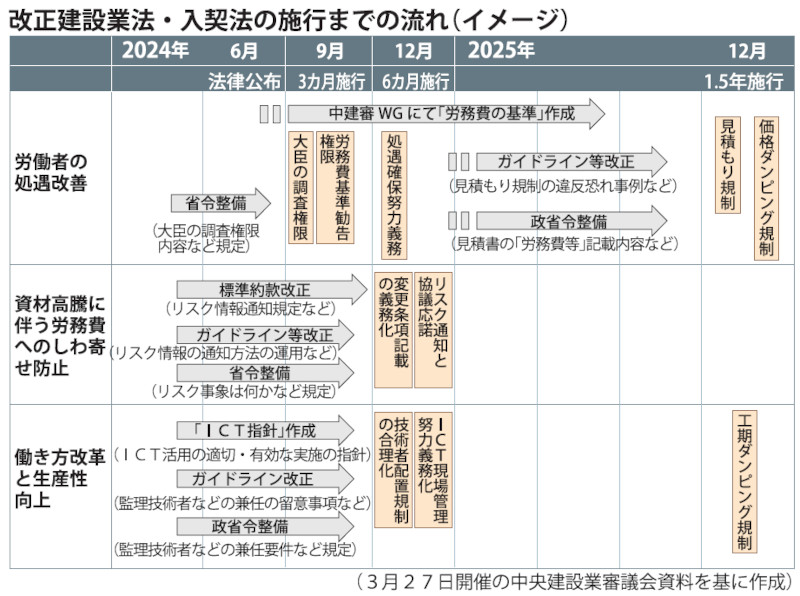

改正業法で禁止される労務費や工期のダンピングなど不適正な契約を未然に防ぐため、国交省は違反行為を取り締まる体制を強化し万全を期す。

改正業法では国交相に請負契約などの調査権限を付与。

この規定に基づき、現場レベルの実地調査に当たる「建設Gメン」が違反の端緒情報をつかむ動きを真正面から展開する。

まずは取引当事者間の価格交渉など現場の努力を後押ししつつ、建設業行政の主体として取引実態の把握と厳正な対処を徹底する。

持続可能な建設業の実現には取引当事者間、特に民間工事の受発注者間のパートナーシップの構築が欠かせない。

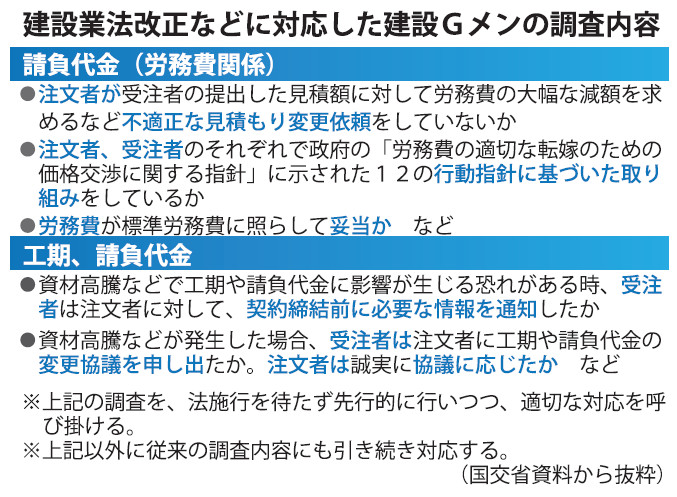

ここ数年の建設資材価格高騰は、契約後のリスクを受注者が一方的に負担してきた商慣習の弊害をあらわにした。

民間工事の6割で契約変更条項がない実態を踏まえ、契約上の義務として資材などの価格変動に伴う請負代金などの「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化。

受注者には資材の価格高騰や入手困難な「恐れ(リスク)情報」の注文者への通知を義務化し、それに基づく契約変更の協議の申し出に注文者が誠実に応じる努力義務を課す。

公共発注者にはより徹底した対応を求める。

改正入契法で発注者に誠実協議を義務化。

改正品確法ではスライド条項の設定と運用基準の策定、それに基づく実際の契約変更を発注者の責務とした。

公共工事標準請負契約約款(公共約款)の規定にとどまっていた同条項の位置付けを高め、運用基準の策定団体が半数を下回る市区町村の現状打開につなげる。

第3次担い手3法では処遇改善、働き方改革と並び生産性向上も大きな柱となる。

ICTの活用で現場専任技術者などの兼任を可能とする仕組みを創設。

これ以外にICTを活用した効率的な現場管理を一定規模以上の元請業者に努力義務化し、そのための「指針」を国が作成する。

施工管理システムなどのソフト機器と、省力化につながるハード機器の両方を網羅。

情報共有システム(ASP)による元下間のデータ共有や現場とバックオフィスの連携の円滑化、ウエアラブルカメラを用いた遠隔臨場などの具体事例を示し活用を促す。

資金や人員に乏しい中小事業者の負担を考慮し、指針に基づく対応を建設業法では特定建設業者に限る。

改正入契法では努力義務の対象を一般建設業者も含む受注者全般に拡大し、より適正な施工が求められる公共工事に先導的な役割を期待する。

時間外労働の上限規制適用スタート受発注者総力挙げ働き方改革実現へ

2024年4月1日から時間外労働の罰則付き上限規制が建設業にも適用された。

猶予期間の5年で準備を整えるべく、国土交通省や建設業団体が連携し、現場の週休2日や工期の適正化を推進する施策や働き掛けを強め、業界に深く根付いた働き方の慣習を見直す動きが進んできた。

ただ他産業より休日が取りにくく、労働時間が長い傾向は依然として残る。

官民双方でより強くアクセルを踏み、上限規制の適用後も働き方改革の機運を一層高めていくことが重要になる。

「上限規制をクリアできるかどうか不透明な状況だ」。

日本建設業連合会(日建連)の宮本洋一会長が3月下旬の記者会見で発した一言からは、現状の厳しさがにじむ。

日建連や全国建設業協会(全建)の会員向けの調査では、現場管理や書類作成を担う技術者を中心に超過勤務の削減が思うように進んでいない。

全建の奥村太加典会長(当時)も同月の会見で「現時点でクリアするのが大丈夫という会員はいないだろう。民間工事比率が高い大手は特に厳しい」との見解を示した。

両団体は昨夏以降、適正工期で見積もりする行動目標を掲げ、民間を含む発注者の理解促進を急ぐ。

3月には全国中小建設業協会(全中建)と建設産業専門団体連合会(建専連)を加えた4団体の共同で、現場の土日一斉閉所に向けた初の全国運動に乗り出した。

業界で共通した危機意識から、大手と中小、元請と下請の立場を超えて結束する。

国交省も働き方改革推進の手を緩めることなく加速。

2024年度から新規も含めた関連施策をパッケージ展開する。

まずは規制内容の理解を促すため、災害対応や除雪作業に従事する際の対応など、業界ニーズを把握した上で法令解釈や運用を明確化し周知する。

発注者に対応を求めてきた施工時期の平準化は「ピークカット」(繁忙期の解消)の視点を取り入れた新指標を24年度に提示する。

閑散期(4~6月)の工事稼働数を増やすために用いてきた「平準化率」だけでは、繁忙期の一時的な業務量の増加は防げない。

閑散期と繁忙期の両面で工事稼働数の増減を解消できれば、労働者の安定した働き方につながるとの考えから、地方自治体に改善を求めていく。

今年の国会で成立した改正業法では、工期ダンピング対策の強化が目玉の一つ。

受発注者双方に規制範囲を広げることで当初設定の工期不足を防ぎ、リスク情報の通知義務化で変更協議もしやすくする。

中央建設業審議会(中建審)は3月27日に改正し勧告した「工期に関する基準」に、上限規制を順守した工期の確保に向けた受発注者の具体的な行動を書き加えた。

鍵を握るのが公共中心の土木工事に比べ工期の制約が厳しい傾向にある民間建築工事の行方だ。

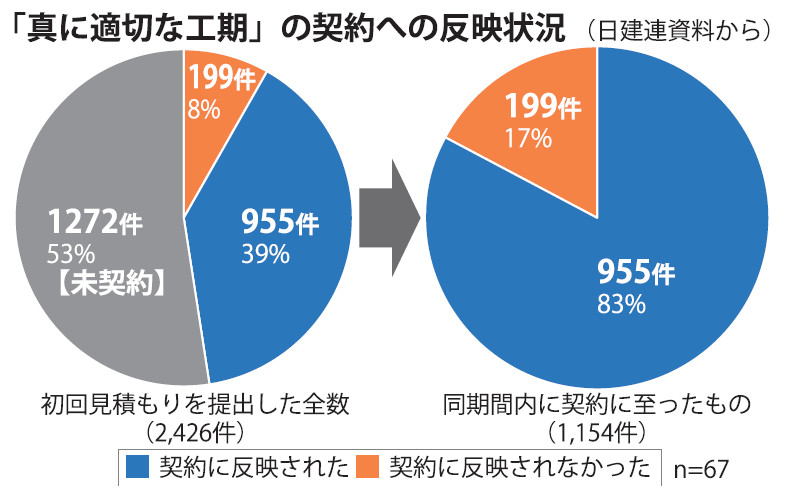

日建連が7月に発表した「適正工期確保宣言」に関する調査報告書によると、民間建築工事の発注者に提出した初回見積もりの96%で、時間外労働上限規制を順守できる「真に適切な工期」の設定に向け取り組んだ。

調査期間中に契約した1,154件のうち、同工期が契約に反映されたのは83%に当たる955件。

宮本会長は「(発注者に)しっかり対応していただいている」と受け止めた上で「まだ宣言を始めて半年。今後の動きを注視していく」とした。

日建連が適正工期の確保状況について調査するのは今回が初めて。

同宣言の実施要領に基づいたフォローアップ調査報告として、23年度下半期(10月~24年3月)の状況をまとめた。

会員140社のうち87社が回答した。

対象期間に提出した初回見積もりは2,426件。

真に適正な工期に基づく工程を算出した上で、発注者に工期・工程を提示したのが1,849件(76%)。

発注者指定の工期が提示された中で、真に適切な工期の理解を得る説明をしたのが482件。

初回見積もりのすべてを真に適切な工期で提出した22社を含め回答した会社の6割以上が、初回見積もりの75%以上を真に適切な工期で提出していた。

調査期間中に契約したのは1,154件。

うち955件(83%)は、真に適切な工期が契約に反映され、「民間発注者に理解いただけている」(日建連)と見ている。

ただ199件(17%)は「説明を行ったが、要望は受け入れられなかった」などの理由で反映されなかった。

リニューアル、国策工事、補助金事業で竣工時期が指定されたり、オープン時期や事業計画が制約されたりする案件が、契約に反映されない事例として挙がった。

真に適切な工期を巡っては、原則すべての案件で取り組みを進めているのが50社(69%)で、うち7社(10%)は発注者や案件ごとに進めていた。

経営トップからの通達・指示で原則すべての案件を対応にしているのは43社(59%)あった。

真に適切な工期が契約に反映された工事については、「継続的取引のある発注者が多く、適切なコミュニケーションが図れていた」という報告があった。

「客先も2024年問題に伴う工期について懸念を抱いており、ゼネコンの意見を聞き入れて事業計画を行う風潮にある」とみている会員企業もいた。

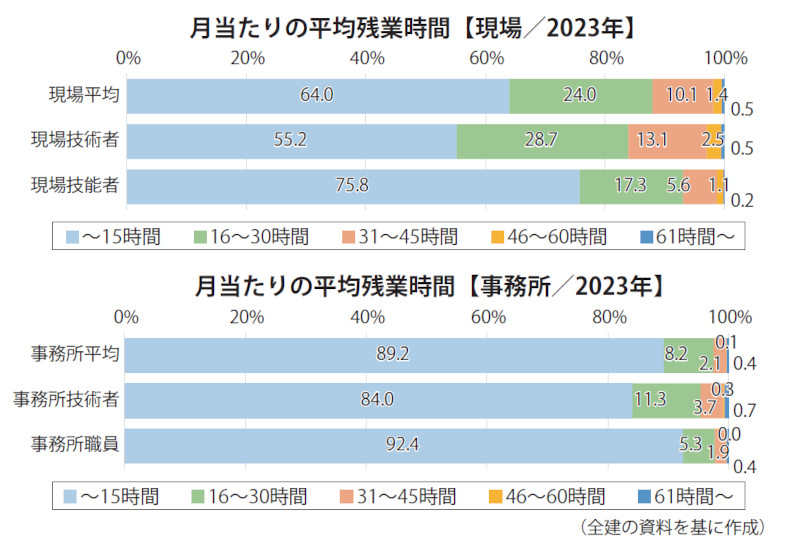

全建が会員企業に実施した調査でも、現場従事者(技術者、技能者)で1カ月当たりの平均残業時間が上限規制原則45時間以下の割合は2023年に98.1%となり、前年と比べ2.0ポイント上昇した。

4週8休を実現した現場は前年から13.4ポイント上昇の43.3%に達し、休日確保も広がっている。

労働時間を短縮するための取り組みでは、「週休2日モデル工事の受注」などが挙がった。

「働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査」を7月に実施。

会員企業2,367社が回答した。

時間外労働の短縮や休日確保の取り組み状況などを聞いた。

現場従事者の残業時間を見ると、「15時間以下」が64.0%(前年比2.9ポイント上昇)と最も多く、次いで「16~30時間」が24.0%(0.6ポイント上昇)、「31~45時間」が10.1%(1.5ポイント低下)となり、45時間以下は計98.1%(2.0ポイント上昇)に達した。

ほぼ全ての現場で時間外労働の上限規制に収まっていることが分かった。

技術者と直接雇用している技能者で分けると、技術者の方が若干長くなる傾向がある。

「45時間以下」の割合は技能者が98.7%(0.8ポイント上昇)に対し、技術者は97.0%(2.3ポイント上昇)となった。

「おおむね4週8休」を実現している現場は43.3%となり、前年と比べ13.4ポイント上昇し大幅に改善した。

「おおむね4週7休」は14.7%(0.4ポイント低下)、「おおむね4週6休」は33.2%(9.3ポイント低下)、「おおむね4週5休」は6.3%(2.2ポイント低下)、「おおむね4週4休以下」は25%(1.5ポイント低下)となった。

全建は「4週8休の割合は前年からは伸びているものの、週休2日が当たり前の他産業と比べると決して高い数値とはいえない」と指摘。

休日確保に向けて引き続き「目指せ週休2日+360時間(ツープラスサンロクマル)運動」などを推進する。

労働時間を短縮するために実施している取り組み(複数回答)を聞いたところ、公共工事などの「週休2日モデル工事の受注」(50.0%)が最も多く、次いで「労働時間の適正管理」(44.7%)、「経営トップによる声かけ」(42.4%)と続いた。

時間外労働が多くなる理由では「作成書類が多過ぎる」(71.5%)と「人員が不足している」(69.4%)が突出。

書類作成の負担を抱えながら少ない人員で現場を稼働している実態が見えた。

上限規制の順守は魅力ある産業に転換するための好機とも捉えられる。

そのためにも時間外労働の削減には引き続き受発注者協働で取り組む必要があると同時に、建築現場を中心に工事の終盤に差し掛かる「後工程」を担う設備工事業からはゼネコンを念頭に元請に理解を求める声も強まっている。

働き方改革の実現は総力戦が不可欠となる。

能登半島地震で複合災害広がる業界が24時間態勢で懸命作業

元日に起きた最大震度7の能登半島地震。

海に囲まれた平地の少ない独特な地形に津波や火災、土砂崩れ、液状化など複合災害が発生し、海底地盤の隆起といった過去の災害には見られない事象も見られた。

被害は石川県を中心に新潟、富山両県など北陸地方の広い範囲で、道路や河川、砂防、海岸、港湾、上下水道、住宅などあらゆるインフラや建築物に及んだ。

政府はこれらの損害額を最大約2.6兆円と算出した。

ルートが限られる半島は幹線道路があちこち寸断。

過去にない特殊なケースの災害対応に苦闘する中、発災直後から官民の総力を結集した24時間態勢で初動の緊急復旧作業が進められた。

県が示す「創造的復興」は着々と進んでいる。

国や石川県が初動で優先したのが「くしの歯」状に緊急車両が通れるルートを確保する道路啓開。

北陸整備局や県と災害協定を結ぶ日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)、全国建設業協会(全建、今井雅則会長)傘下の石川県建設業協会(石川建協、鶴山庄市会長)らの会員が出動した。

能登半島と金沢市など内陸部を結ぶ自動車専用道路(能越自動車道、のと里山海道)や、半島内の海岸沿いなどを通る国道249号のような主要幹線道路の啓開作業を日建連会員が担当。

周辺を走る県道や市道、町道の啓開作業を石川建協会員など地場の建設会社が中心となって行い、新潟、富山両県の各建協からも応援に入った。

半島という地形や道路自体の被害の大きさから作業は難航。

それでも建設業界の懸命な作業もあって、一部の区間で片側交互通行が続いていたのと里山海道と能越道は9月10日午前からすべての区間で対面通行ができるようになった。

政府の能登半島地震復旧・復興支援本部が同日に開いた会合では、関係省庁が取り組み状況を報告した。

道路は国土交通省が石川県からの権限代行により、1車線通行が続く国道249号沿岸部で2車線通行に向けた土砂撤去工事などを推進。

直轄事業や権限代行によって能越道では舗装工事を進め本格復旧を目指す。

河川は国交省が管理する庄川水系庄川で液状化対策(矢板工)などの本復旧に取り組む。

海岸は甚大な損傷が発生した石川県珠洲市の宝立正院海岸では、国交省が権限代行によって25年度までに本復旧させる方針。

港湾は国交省が実施する災害復旧事業について、年末までに現地での工事に着手し、おおむね25年度までの完了を見込む。

海岸隆起の影響を受けた輪島港については、26年度中の復旧完了を目指すとしている。

被害が集中した奥能登地域は水田の営農再開面積が23年作付面積の約8割にとどまる。

農林水産省は農地、水路、ため池などの復旧を支援。

農地・農業用施設は本復旧工事に早期に着手するため災害査定を簡素化・効率化する。

農地海岸の直轄代行工事は応急対応が完了し、本復旧のための調査・設計が進行中。

26年度の工事完了を目指す。

大規模な山腹崩壊地は、民有林直轄治山事業による本復旧を進める。

漁港は、漁業者との調整で機能回復を急ぐことにした10港について、7港の仮復旧工事が完了。

本復旧工事には段階的に着手する。

地盤隆起のなかった漁港は、陸揚げがほぼ可能な状態にあり、本復旧は着工から27年度までに完了させる目標を設定した。

直轄代行工事のうち鵜飼漁港海岸は、石川県珠洲市のまちづくりと連携しながら、工事実施に向けた現地調査を10月に始めた。

学校関係施設は、奥能登4市町で被害の大きかった学校の仮設校舎が夏休み期間中に完成した。

各市町が本復旧の設計作業などを進めており、文部科学省は復旧支援を実施する。

通信インフラは能登半島北部6市町の携帯電話基地局の98%で本格復旧が済んだ。

総務省は基地局への蓄電池、ソーラーパネルの設置を支援していく。

官民の技術者による「(仮称)通信復旧支援士」を創設するなど必要な体制を整える。

環境省によると、公費解体の申請は8月末で2万8,200棟あり、解体が行われた建物は1万棟を超えた。

公費解体加速化プランに基づき、工事体制を確保・強化する。

災害廃棄物は道路輸送と鉄道輸送によって、中部・近畿と関東の両ブロックの自治体施設で処理を進める。

浄化槽は住民の意向確認が取れた約1,000基のうち、8月末までに183基で復旧工事に着手した。

住民と工事業者のマッチングを支援し、早期の復旧完了を目指す。

強靱化実施中期計画の早期策定を当初予算で5か年対策上回る規模に

今年も各地で大きな被害をもたらす自然災害が頻発する状況にあって、建設業界や地方自治体などからは現在の「防災・減災、国土強靱化5か年加速化対策」(2021~25年度)の後継となる「国土強靱化実施中期計画」を年内にも策定し、事業規模約15兆円に上る5か年加速化対策を上回る予算を確保する要望が相次ぎ出ている。

まずは24年度補正予算を早期に成立し、能登半島の地震や豪雨など各地の災害復旧費とともに5か年加速化対策に充てる予算を十分な規模で確保することが必要。

その上で25年度当初予算案を決定し、十分な公共事業関係費を確保した上で切れ目なく執行できるようにすることが安全・安心な国土を形成するためには欠かせない。

今後、国土強靱化実施中期計画が策定された場合、5か年加速化対策のように補正予算ではなく当初予算で計上することも政治の責任として求められる。

同時に国土、地域の守り手となる建設業が持続的に発展していくことが不可欠。

引き続き受発注者が協働して予算、制度両面から建設各社が安定した経営環境で事業展開できるようにしていく必要がある。

【出典】

積算資料2024年12月号

最終更新日:2025-07-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料