- 2025-03-31

- 積算資料

はじめに

我が国は、少子化の進行が危機的な状況にある。

2024年6月厚生労働省より発表された人口動態統計月報年計(概数)の結果によると、2023年の合計特殊出生率(出生率)は全国で1.20となり、過去最低を更新した。

東京都は、全国で初めて1を割り込み、0.99となった。

出生数も全国で72.7万人と、過去最少を更新した。

少子化の進行は、将来にわたって、人口(特に生産年齢人口)の減少、高齢化の進展を通じ、経済規模の縮小、産業や社会の担い手不足、地域の衰退等、我が国の経済や社会に深刻な影響を及ぼすことから、少子化に歯止めをかけ、出生率を向上させることが何よりも重要である。

このような中、こども家庭庁が発足し(2023年4月)、こどもまんなか社会や次元の異なる少子化対策の実現に向け、こども大綱やこども未来戦略が策定された(同年12月閣議決定)。

第三次国土形成計画(全国計画)(同年7月閣議決定)においても、人口減少等の加速による地方の危機など直面する課題に対応するため、地域の活性化の将来ビジョンとして「地域生活圏の形成」を打ち出すなど、「新時代に地域力をつなぐ国土」を目指すこととしている。

国土交通行政は、社会資本、交通をはじめ国民一人ひとりの暮らしと密接に関わっている。

人口減少がもたらす影響を最小限に抑え、我が国の経済成長、地域の足の確保や担い手不足への対応、災害の激甚化・頻発化への対応等の大きな課題に、今後も「挑戦」し続けることが肝要である。

こうした背景等を踏まえ、令和6年版国土交通白書の第Ⅰ部では、「持続可能な暮らしと社会の実現に向けた国土交通省の挑戦」をテーマとし、本格化する少子高齢化・人口減少の課題に対して国土交通分野で期待される取組みについて分析し、現状を俯瞰するとともに、我が国の将来像を展望する。

まず、少子高齢化・人口減少の進展が社会経済に及ぼす影響について、課題を整理した上で、新技術の活用等による省人化・省力化の推進、子ども・子育て等にやさしい「こどもまんなかまちづくり」の推進、持続可能で活力ある地域生活圏の形成等の施策を取り上げ、その上で、持続可能で豊かな社会が実現する将来を展望している。

本稿では、その第Ⅰ部の概要を紹介する。

なお、国土交通白書の全文は、国土交通省ホームページで公開しており、国土交通行政に関する理解の向上や情報収集などに役立てていただきたい。

(参考)国土交通白書トップページ

https://www.mlit.go.jp/ statistics/file000004.html

第1章人口減少と国土交通行政

ここでは、我が国で進展する少子高齢化・人口減少を巡る課題、高齢社会及び地域活力の維持における課題について整理する。

第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

我が国の人口は、2008年の1億2,808万人をピークに、2011年以降13年連続で減少しており、2023年10月時点の総人口は1億2,435万人と、前年に比べて約60万人減少している。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口では、2070年には、我が国の人口が9,000万人を割り込むと推計されている。

また、高齢化も進行し、65歳以上の人口割合を示す高齢化率は、2020年の28.6%から、2070年には38.7%へ上昇すると推計されている。

1. 我が国の経済社会と人口減少

少子高齢化・人口減少の進展により、産業を支える労働力の不足が懸念される中、我が国の持続的な経済成長に向けては、担い手確保に向けた取組みや生産性の向上が求められる。

⑴ 生産年齢人口の減少における課題

① 生産年齢人口・就業者数の推移と就業者の高齢化

我が国の生産年齢人口は、1995年の8,726万人(総人口比69.5%)をピークに減少に転じており、2023年10月時点では7,395万人(同比59.5%)に減少している。

一方で、我が国の就業者数を見ると、2023年の就業者数は6,747万人と、1990年代後半の水準を上回っており、15歳〜64歳の女性就業者数2,671万人(1995年比+225万人)、65歳以上の高齢就業者数914万人(同比+476万人)が就業者数の増加に寄与している。

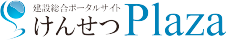

そこで、2023年の産業別就業者の年齢構成比を見ると、全産業の就業者のうち、55歳以上の高齢就業者の占める割合が31.9%であるのに対し、29歳以下の就業者の占める割合は16.7%にとどまっている(図-1)。

建設業及び運輸業について見ると、全産業平均に比べ、55歳以上の割合は高く、29歳以下の割合は低く推移しており、高齢化が進行している。

今後、高齢就業者の大量退職や、少子化による若年層の就業者の減少が見込まれることから、担い手不足の深刻化が懸念される。

⑵期待される取組み

①ダイバーシティ1)の推進

女性の就業者数は年々増加しており、正規雇用も非正規雇用も増加傾向にあることから、更なる労働参加を拡大させるため、ライフスタイルに合わせた多様な働き方の推進や、キャリア形成のサポート体制の構築等が重要である。

女性と同様に、高齢者の就業者数も増加傾向にあり、2023年の65歳以上の高齢就業者数は、914万人と過去最高の水準である。

定年延長や継続雇用制度の導入を含め、高齢者の雇用継続を促進するためには、時代に合わせたスキルの習得が可能なリカレント教育や、高齢者の知識や経験等を生かした職種への配置等が重要である。

また、女性や高齢者の労働参加を促進させるだけでなく、外国人材の受入れを強化することも重要である。

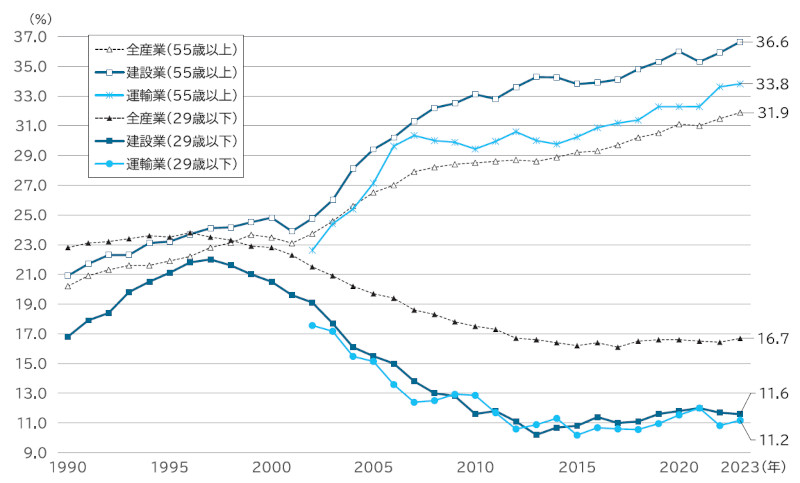

専門的・技術的分野の外国人は、積極的に受入れを行っており(図-2)、人手不足とされる分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるため、特定技能2)制度を創設した。

そのうち「特定技能2号」について、2023年6月の閣議で対象分野を2分野から11分野まで拡大する決定をするなど、外国人材の受入れを強化しており、更なる雇用促進が期待される。

②生産性の向上(新技術による省人化・省力化と新たなイノベーションの創出)

人口減少による労働力の減少が見込まれる中では、新技術の活用により省人化・省力化を図り、生産性を向上させていくことが重要である。

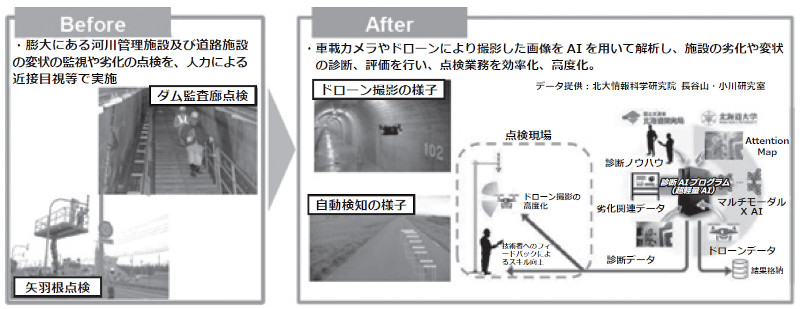

例えば、インフラ施設の保守・点検業務におけるドローンの活用や移動・物流サービスにおける自動運転技術の活用、住宅建築における3Dプリンタの活用等により省人化・省力化が図られ、生産性の向上が期待される。

また、従来の枠組みにとらわれないイノベーションの創出も重要である。

例えば、上下水道インフラ不要の水循環システム、空飛ぶクルマやドローン等の次世代モビリティの開発・実装を通じた新たなサービス等、生産性の向上に結び付くイノベーションの創出が求められる。

そのためには、先進的な技術やアイデアを強みに新しいビジネスを創り出すスタートアップへの支援や産学官連携の推進等、イノベーションの創出につながる取組みを加速化させることが重要である(図-3、4)。

2. 将来の生産年齢人口の減少

我が国における2023年の合計特殊出生率(出生率)は1.20、出生数においては約73万人と8年連続の減少で、過去最少を更新している。

出生率の低下や出生数の減少は、将来の生産年齢人口の減少に直結することから、出生率の向上や出生数の増加に寄与する取組みが求められる。

⑴出生率・出生数の向上における課題

①未婚率の上昇と出産後の女性の就業継続率の上昇

我が国の出生率の低下の要因は、未婚率の上昇の影響が大きいとの指摘もある。

未婚率は男女とも、どの年齢階級においても上昇傾向にあり、特に、若年女性ほどその傾向が強く、2020年時点では、25歳〜29歳は65.8%、30歳〜34歳は38.5%と、1980年と比べて、それぞれ2.7倍程度、4.2倍程度に膨らんでいる。

さらに、女性の就業者が増加する中、結婚後も就業を継続する女性が増加している。

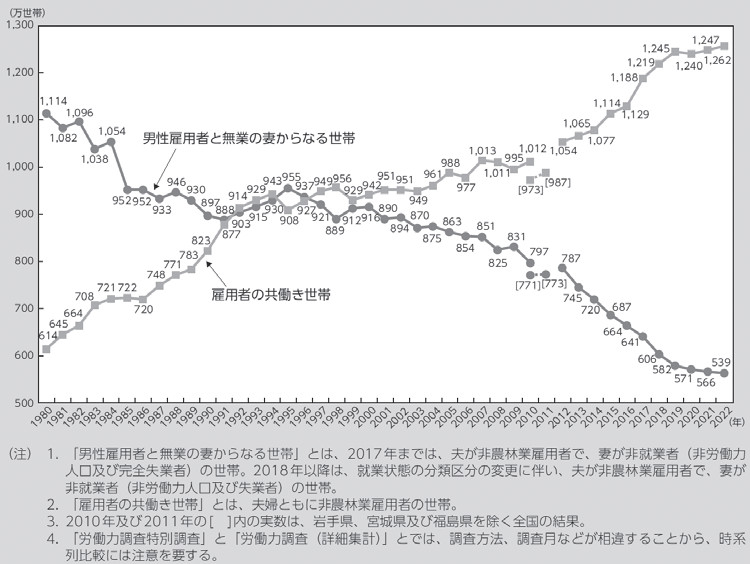

共働き等世帯数の推移を見ると、1992年時点では、共働き世帯は、専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻からなる世帯)を上回り、その後も増加を続け、2022年時点では専業主婦世帯の2.3倍程度となっている(図-5)。

また、第1子出産後も就業を継続する女性が増加している。

第1子出産前に就業していた女性の出産後の就業継続率(育休利用有り・無しの合計)は、1985年〜1989年では39.0%であったのに対し、2015年〜2019年では69.5%と、7割近くまで上昇している。

② 女性の就労意欲と男性の家事・育児時間と女性の就業継続、出生割合との関係

国土交通省では、持続可能な暮らしと社会の実現に向けた人々の認識や国土交通分野の取組み等に関する国民の意識調査3)( 以下、国土交通省「国民意識調査」)を実施し、女性に対して現在の就労意欲についてたずねたところ、「できる限り長く仕事をしたい」と答えた人が最も多かった。

子どもの有無別に見ると、子どもがいる女性ほどその傾向が強く、出産後も就業を継続する女性が増加していることから、出産・育児と仕事の両立を支援する職場環境の整備が必要である。

また、男性の家事・育児時間と、女性の出産前後の継続就業割合、第2子以降の出生割合には相関関係があることがうかがえる。

厚生労働省「第10回21世紀成年者縦断調査(2012年成年者)」の男性の平日の家事・育児時間別に見た女性の出産前後の継続就業割合では、男性の家事・育児時間がゼロの場合、女性の継続就業割合は51.4%であったのに対し、4時間以上では80.8%であった。

男性の休日の家事・育児時間別に見た第2子以降の出生割合では、男性の家事・育児時間がゼロの場合、出生割合は36.4%であったのに対し、4時間以上6時間未満では85.4%であった。

男性の家事・育児の時間が多いほど、出産前後の女性の継続就業割合や第2子以降の出生割合が高まる傾向にあることから、男性の家事・育児時間の創出を支援する職場環境の整備が求められる。

⑵期待される取組み

①女性の柔軟な働き方の推進と男性の育児休業取得の推進

女性の出産後の就業継続率が上昇傾向にある中、産前産後休業・育児休業の取得を推進するだけでなく、復職後の希望に応じた部署や事業所への異動、時間単位での年次有給休暇取得の推進等も重要である。

また、短時間勤務制度やフレックスタイム制度等、子どもの年齢に合わせて勤務時間が設定できる柔軟な働き方を導入することにより、女性の育児時間の確保が可能となり、仕事と育児の両立に資することが期待される。

また、育児に対する女性の負担が大きいことから、男性の育児時間の創出により、女性の育児負担の軽減を図ることが重要である。

2022年には育児・介護休業法の改正により、1歳までの育児休業とは別に出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、子どもが生まれた男性は、出生後8週間以内に4週間を限度とした休業を2回まで分割して取得することが可能となった。

産後パパ育休に関する研修の実施や、相談窓口の設置、産後パパ育休取得者の事例収集・事例周知等、産後パパ育休を取得しやすい環境づくりを推進することにより、産後パパ育休の取得が促され、男性の育児時間の創出につながることが期待される(図- 6)。

② 子育てしやすい居住環境・住環境の整備

居住環境の安全性が求められる中、子育て環境に優れた公営住宅等への子育て世帯の優先入居や、子育て世帯向けの空き家活用を推進するとともに、子どもの事故防止を目的とした、浴室扉への外鍵設置や転落防止の手すりの設置等に係る支援をすることにより、子育て世帯の居住に供する良質な住宅の確保、取得につながることが期待される。

また、小学生の交通事故の多くが登下校中に発生している中では、安全性を確保する通学路等の整備も重要である。

例えば、歩道や防護柵の整備等により、道路交通環境における安全性の向上が期待されるとともに、子どもの見守りカメラや見守りサービス等、ICTを通じた通学路を整備していくことで、交通事故への抑止力が働くことが期待される。

3. 高齢社会と地域活力の維持

我が国の高齢化は、ここ30年で急速に進行しており、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」では、2050年の高齢化率は37.1%にまで上昇し、高齢化率が40%を超える都道府県は、2020年時点ではゼロであったものの、2050年には25の道県に増加すると推計されている。

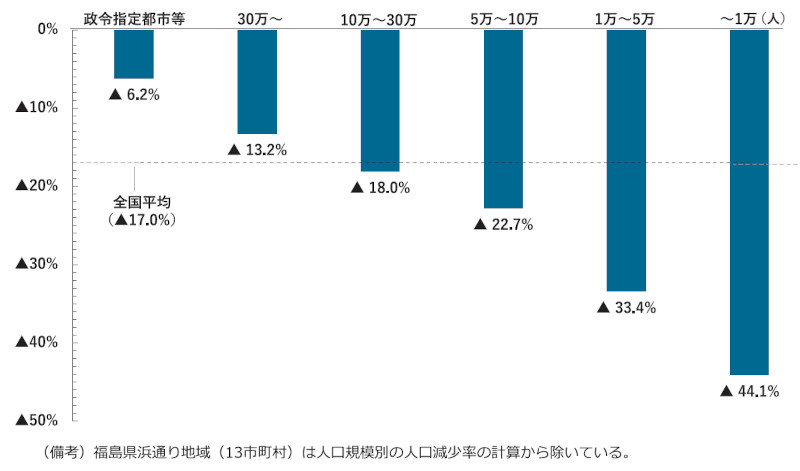

また、人口の変動は、増減傾向や増減幅等は地域によって異なるものの、2015年から2020年にかけての都道府県別人口増減率では、39道府県で人口が減少している。

人口が減少する都道府県は今後も増え続け、2020年から2025年にかけては東京都を除く46道府県で、2040年から2045年以降は、東京都を含むすべての都道府県で人口が減少すると推計されている(図-7)。

⑴地域活力の低下による懸念

①生活サービス提供機能の低下・喪失

人口減少の進む地域では、暮らしを支える生活サービス提供機能の低下・喪失が懸念される。

買い物、医療・福祉・介護、教育等、各生活サービス施設の立地には、一定の人口規模が必要であり、人口規模が小さくなると、立地する確率が低下する。

例えば、病院・有料老人ホーム等は、人口が1万人まで減少すると、立地している確率は50%以下とされている。

人口減少とともにサービス産業の撤退が進めば、生活サービス提供機能が低下・喪失し、生活利便性の低下のみならず、更なる人口減少・流出を招き、地域の衰退への悪循環に拍車をかけるおそれがある。

②インフラの老朽化

道路橋やトンネル、河川、上下水道、港湾等のインフラは、防災・減災機能や人々の安全・安心な社会経済活動の基盤であるが、その多くが高度経済成長期以降に集中的に整備されており、今後、建設から50年以上経過するインフラの割合は加速度的に増加していくことが見込まれる。

国土交通省「国民意識調査」では、人口減少や高齢化が進んでいる地方における取組みとして、「インフラの老朽化への対応」が重要であるかたずねたところ、8割を超える人が重要だと思う(とても重要だと思う、やや重要だと思う)と答えており、その重要性がうかがえる。

インフラに不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、不具合が生じる前に対策を行う「予防保全」へ転換するなどしているが、適切な維持管理が求められる中、多くのインフラを管理する地方公共団体においては、財政面・体制面から老朽化への対応が課題となっている。

⑵期待される取組み

①生活サービスを維持する地域づくり

人口減少の進行により、生活サービス提供機能の低下・喪失のおそれがある地域においては、生活サービス施設が維持・存続できるよう、近隣地域を含む利用者の確保が必要不可欠である。

そのためには、場所や時間の制約を解消するデジタル技術の活用により、近隣地域からの買い物や通院等の移動の負担の軽減を図るとともに、その推進に当たっては、社会経済的な結びつきがある近隣地域同士が連携し、地方公共団体や民間事業者、団体、住民等関係者が協働することで、地域全体で生活サービス提供機能を維持していくことが重要である。

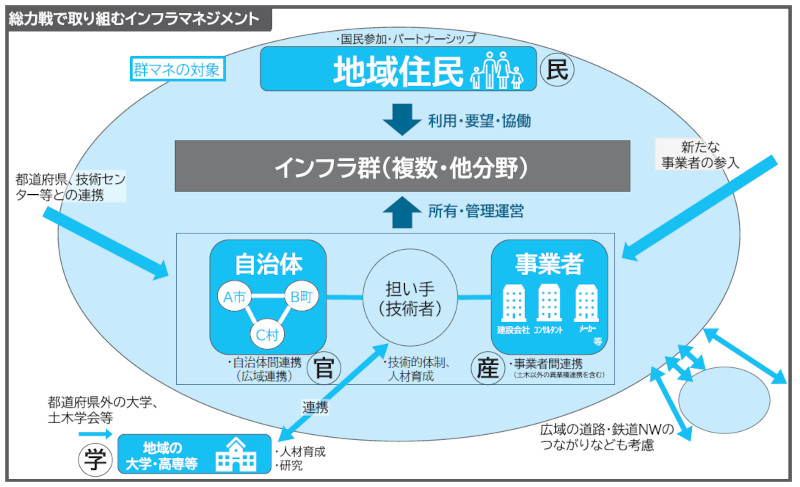

②インフラ維持管理の効率化

また、インフラ維持管理の効率化の観点、新技術の活用や官民連携の促進のほか、地域のニーズに応じてインフラの廃止・除却や機能転換等を行う「集約・再編等」によるインフラストック適正化を進めるとともに、既存の行政区域にこだわらない広域的な視点で、複数・多分野のインフラを群としてとらえ、効率的・効果的にマネジメントする取組み等が重要である。

これらの取組みにより、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて、予防保全型への本格転換が図られることが期待される。

第2節 未来につながる変革と持続可能で豊かな社会を目指して

少子高齢化・人口減少が進展する中、未来につながる変革と持続可能で豊かな社会の実現に向けて、担い手不足を補う労働力の確保や生産性の向上、出生率の向上に向けた就業・子育て環境の改善、賑わいの創出や関係人口の創出・拡大による地域の持続性確保が求められる。

ここでは、我が国における労働生産性、出生率、高齢化の現状を踏まえ、政府の施策と国土交通分野における動き、今後の社会課題解決への期待について記述する。

①生産性の向上に資するイノベーションの創出スタートアップの先進的な技術やアイデアによって創出されたイノベーションは、社会課題を解決していくとともに、市場に新たな刺激を与えることで、市場の活性化や既存企業の生産性の向上を促すことが期待される。

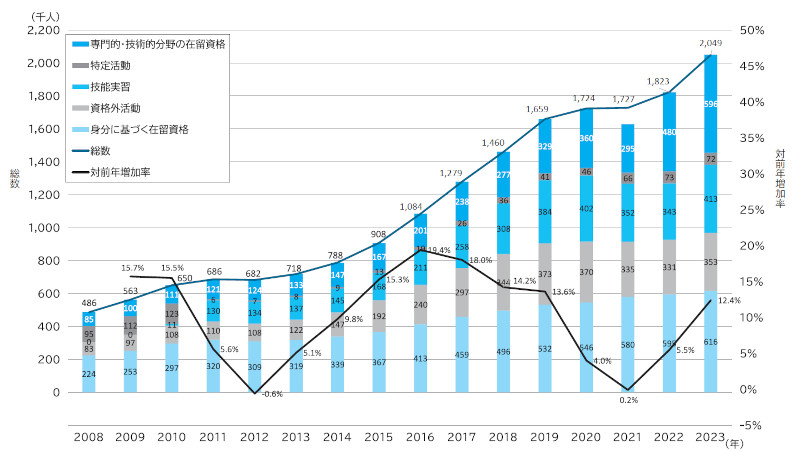

防災分野では、自然災害によって住まいを失った被災者に、テントシートを活用した住空間を短時間で提供することにより、被災現場における社会課題を解決する取組みがみられる。

②共働き・共育ての推進

共働き・共育てを定着させていく第一歩として、男性の育児休業取得を促進することが重要である。

民間の取組みには、子育てにおける父親の重要性を学ぶセミナーや、育児休業の取得に向けた準備を語り合う座談会の開催等により、男性の育児休業取得率の向上を図っていくものがみられる。

③子ども・子育てにやさしい社会づくり

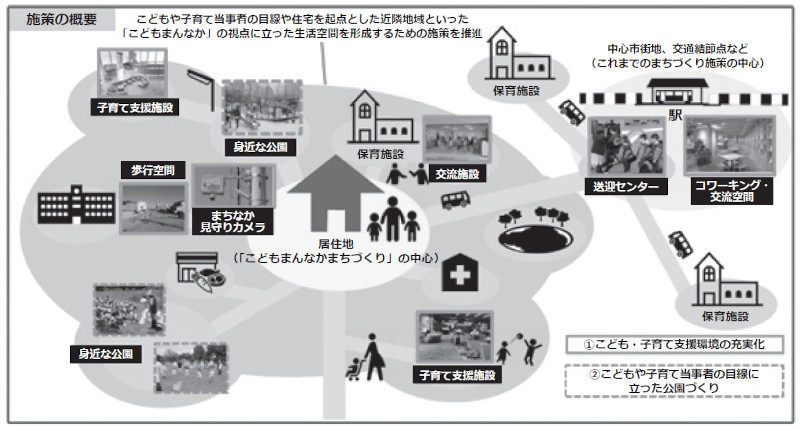

子ども・子育てにやさしい社会づくりに向け、子どもや子育て世帯の目線に立ち、子どものための近隣地域の生活空間を形成することが重要である。

子どもの遊び場の確保、親同士や地域住民との交流の機会を創出する空間づくり等により、子どもや子育て世帯の安心・快適な日常生活につながることが期待される。

諸外国では、子どもの視点を取り入れたまちづくりや、子育て世帯が設計段階から関わる住まいづくりに取り組む動きがみられる。

④ 高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくりの推進

高齢化が進行する地域においては、サービス付き高齢者向け住宅をはじめ、医療・福祉・介護・健康、コミュニティ等のサービス拠点施設の整備を進めることにより、高齢者が健康で安心できる暮らしにつながることが期待される。

諸外国では、これらのサービス拠点を集約した高齢者複合施設を整備することにより、高齢者の健康と社会的交流を促す暮らしを推進する動きがみられる。

第2章国土交通分野における取組みと今後の展望

第1節 国土交通分野の現状と方向性

1. 技術活用による持続可能な社会に向けた取組み

我が国では、急激な人口減少による労働力不足に伴う経済活動の停滞を回避すべく、マンパワーを要せずとも様々な技術を活用することにより、生産性の向上につなげる取組みを進めていく必要がある。

ここでは、国土交通分野において、現在進められている取組みや、今後期待される取組みについて記述する。

⑴ 省人化・省力化の推進

① i-Construction

建設業は社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を担っており、労働力不足が進む中でも、その重要な役割を果たすために、生産性の向上が必要不可欠である。

国土交通省では、2016年度よりi-Construction4)に取り組んでおり、ICTの活用等により、生産性の向上を目指すとともに、インフラ分野について、データとデジタル技術を活用することにより、インフラ関連の業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方の変革を行うDX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現を目指している。

(ICT施工)

i-Constructionのトップランナー施策の一つであり、2016年度より土工、舗装工、地盤改良工、法面工等へICTを導入している。

土工の場合、3割以上の作業時間削減の効果が確認されているように、ICT建機による施工等、あらゆる建設生産プロセスにおいてICTを全面的に活用することにより、建設現場の生産性向上に役立っている。

(BIM/CIM)

BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling、Management)とは、建設事業で取り扱う情報をデジタル化することにより、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図るものである。

2023年度よりすべての直轄土木業務・工事(小規模なもの等は除く)にBIM/CIMを原則として適用している。

BIM/CIMの適用により、3次元を含めたデータの活用・共有が容易となり、受発注者双方の生産性向上に資する。

(インフラ分野のDXが目指す将来像)

国土交通省が推進するインフラ分野のDX(デジタル・トランスフォーメーション)は、データとデジタル技術を活用し、業務変革を目指す取組みであり、建設現場の生産性向上だけではなく、国民生活の安全・安心の確保やインフラサービスの向上等、新たな価値創出を目指しているものである。

「第5期国土交通省技術基本計画」にも記載があるとおり、国土交通省は「国土、防災・減災」、「交通インフラ、人流・物流」、「くらし、まちづくり」、「海洋」、「建設現場」、「サイバー空間」の6つの将来社会のイメージの実現を目指している。

⑵ 技術・イノベーションのインフラ分野

①建機の自動施工

建設現場の生産性向上に資する技術の一つとして、建設機械施工の自動化・遠隔化の取組みが進められている。

建設現場から人がいなくなる自動・遠隔施工は、開発途上の新しい領域であり、この施工方法を導入・促進するためには、現場の施工における安全対策が最も重要であることから、2024年3月に「自動施工における安全ルールVer.1.0」を策定した。

今後、自動化・遠隔化の技術の実装が期待されている(図-8)。

②AIの活用

AIを活用することにより、災害時の被災状況等の把握やインフラの維持・管理が効率化・高度化することが期待される。

例えば、被害状況を正確かつ迅速に把握するために、防災ヘリコプターによる映像から、浸水範囲・土砂崩壊部を、AIを活用することにより自動的に抽出することが可能となる。

また、道路の異常・変状を確認・把握するための道路巡視及び舗装点検の実施に当たり、従来は人による目視で行っていたものを、カメラ・携帯電話等が搭載されたパトロール車が、AIによる自動解析を実施することで、効率的かつ高度な情報収集・状況把握が可能となる(図-9)。

③インフラ代替技術

上下水道インフラ不要の水循環システムとは、生活用水を循環ろ過し、再利用する技術を用いて、上下水道が断水していても、温水シャワー等として利用できるシステムである。

被災地をはじめ、水の確保に制約がある環境においても、水を利用し続けることが可能となる。

2. 子ども・子育て等にやさしい社会に向けた取組み

急激な人口減少を抑制するためには、子どもの出生率の低下に歯止めをかけ、反転させることが重要である。

子どもを持つかどうかは個人や家族の意思決定に基づくべきことを前提にしつつも、若者・子育て世代が、結婚や出産、子育てに対する安心感を抱けるような環境を整備することが必要である。

①子育て世帯等への住宅支援

子育て世帯等に対する住宅支援の強化として、例えば、子育てをする上で必要な広さや間取りを備えた住戸の供給や、多子世帯に特に配慮した住宅取得、防犯性や利便性に優れた住戸の確保等、子育てしやすい住まいの実現に向けた取組みを実施する。

また、住まいだけでなく、子育てしやすい居住環境・周辺環境の実現に向けた取組みも必要である。

例えば、高齢化の進行や空き家の発生等が見込まれる住宅団地を再生し、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、既存ストックを活用した子育て世代の生活支援施設等の整備や若年世帯の住替えを促進するリフォーム等に対する支援が挙げられる。

②子ども・子育てにやさしいまちづくり

子どもの遊び場や親同士の交流の場の整備等による、子ども・子育て支援環境の充実、子どもが安全に自然環境に触れられる河川空間の整備、通学路等の交通安全対策の推進、全国の「道の駅」における子育て応援施設の整備の推進、公共交通機関における「こどもまんなか」の意識醸成のための普及啓発等の実施に取り組んでいる。

国土交通省では、居住地周辺における子ども・子育て支援環境の充実を図るため、こども基本法に基づく「市町村こども計画」と「都市再生整備計画」が連携した取組みに対する支援を強化するべく、都市構造再編集中支援事業等において、基幹事業「こどもまんなかまちづくり事業」を創設した(図-10)。

3. 地域の持続性につなげる取組み

人口減少による人手不足の中で、地域公共交通やインフラ等の存続が危ぶまれており、持続性や安全・安心を脅かすリスクが高まっている。

このような中で地域力を高めつつ、都市部以外の地域への人の流れを創出・拡大するような環境整備に取り組むことが重要である。

① 地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)インフラの高齢化が進展する中、適切な維持管理を進める上で、体制面・予算面に課題を抱えており、予防保全への転換に向けた取組みが不十分な地方公共団体が多く見受けられる。

インフラメンテナンスを計画的かつ適切に進めていくためには、新技術の活用や官民連携の促進等、取組みの高度化・効率化を図るとともに、広域・複数・多分野のインフラを群としてとらえ、総合的かつ多角的な視点から、地域のインフラを戦略的にマネジメントする、「地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)」を推進していくことも重要である。

国土交通省では、「群マネ」の取組みを展開していくため、2023年12月、先行的に課題解決に取り組むモデル地域について、11件(40地方公共団体)を公募の上、選定した。

モデル地域に選定された地方公共団体に対しては、有識者の助言を得ながら、「群マネ」の計画策定や業務・工事実施の支援を行うとともに、モデル地域の検討を通じて得られた知見を踏まえて、「群マネ」検討の手引き等を作成すること等により横展開を図り、地方公共団体の持続可能なインフラメンテナンスの実現を支援していく(図-11)。

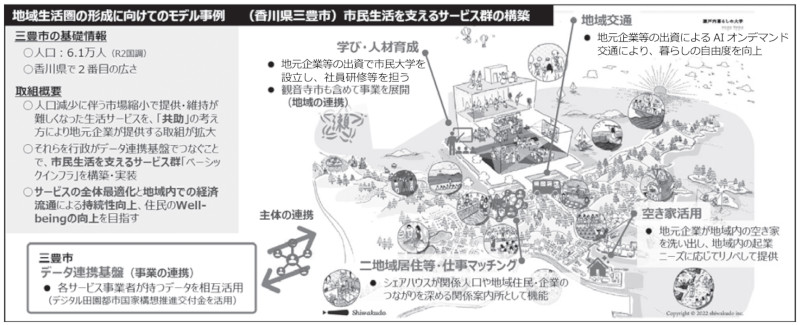

②地域生活圏の形成

人口減少・少子高齢化が進むことにより、地域の暮らしを支える中心的な生活サービス提供機能が低下・喪失するおそれがある。

こうした状況に対し、従来の縦割りの分野ごとの地方公共団体での対応だけでは限界がある。

そのため、分野の垣根を越えた、市町村界にとらわれない、官民パートナーシップによる地域経営と、デジタルの徹底活用によるリアル空間の質的向上により、日常の暮らしに必要なサービスが、持続的に提供される地域生活圏の形成を目指すことが重要である。

地域生活圏の形成に向けて、地域公共交通や買い物、医療・福祉・介護、教育等の暮らしに必要なサービスの利便性の最適化や複合化、そのデジタル技術実装の加速化、地域内経済循環の仕組みの構築等に取り組み、地域課題の解決と地域の魅力向上を図ることが期待される。

例えば、地域公共交通では、鉄道、路線バス、コミュニティバス等の交通手段が重複している場合、地域の関係者との共創を通じて、交通ネットワークの統合・再編等を実施することにより、利用者にとっての利便性、事業の持続可能性・生産性を向上させることができ、地域をつなぐ持続的なモビリティ社会の実現に資する。

また、デジタル技術を活用することにより、これまで場所や時間の制約により実現できなかった新たな生活サービス(テレワーク、遠隔医療等)の提供が可能となることや、自動運転バスやドローン物流等の輸送サービス提供機能の省人化・自動化・効率化の実現も期待できる(図-12)。

第2節 望ましい将来への展望

ここでは、持続可能で豊かな社会が実現する未来に向けた展望として、国土交通分野における施策の一部を紹介する。

① 国土・インフラ整備

人手不足の中、AI・ロボット、ドローン等を活用することにより、道路・橋梁等のインフラやモノをより安全に、効率よく、維持・管理することが可能になっている。

また、BIM/CIMにより、調査・測量から維持・管理までの、建設生産・管理システムの全体における一連の業務が一元管理され、3次元データの活用・共有が容易になっている。

②ロボットによる住宅建築

プレキャスト工法やプレカット等、事前に工場でロボットによる建築資材の準備が行われてきたが、将来において、事前に準備された設計図を基に、建築現場において住宅用3Dプリンタを用いて短期間かつより安価な建設方法が普及している。

また、様々な事情から、通勤してフルタイムの業務を実施できない状況でも、自宅でのテレワークやフレックスタイム等多様な働き方が推奨され、社会に広く浸透している。

1) 多様な人材(ダイバーシティ)とは、性別や国籍、雇用形態等の統計等で表されるものであり、広義の多様性には、個々人の価値観など統計では表されない深層的なものも含まれる(出典:内閣府「令和元年度年次経済財政報告」)。

2) 「特定技能」には2種類の在留資格があり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である(出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」)。

3) 2024年2月に全国に居住する18歳以上の個人4,320人を対象とし、インターネットを通じて実施(性別:男・女の2区分で均等割り付け、年齢:10代〜20代※、30代、40代、50代、60代、70代の6区分で均等割り付け、居住地:3大都市圏、地方中枢都市圏、地方圏の3区分※の人口構成比で割り付け)。

※ 10代〜 20代の内訳は、10代:26人、20代:694人

※ 3大都市圏:東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)地方中枢都市圏:北海道、宮城県、広島県、福岡県地方圏:そのほかの32県

4) 国土交通省では、2024年4月に「i-Construction 2.0」を策定し、オートメーション化等による抜本的な建設現場の省人化対策に取り組むこととした。

「i-Construction 2.0」を推進していくことで、建設現場の生産性を2040年度までに1.5倍以上向上させることが目標である。

【出典】

積算資料2025年1月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料