- 2025-04-07

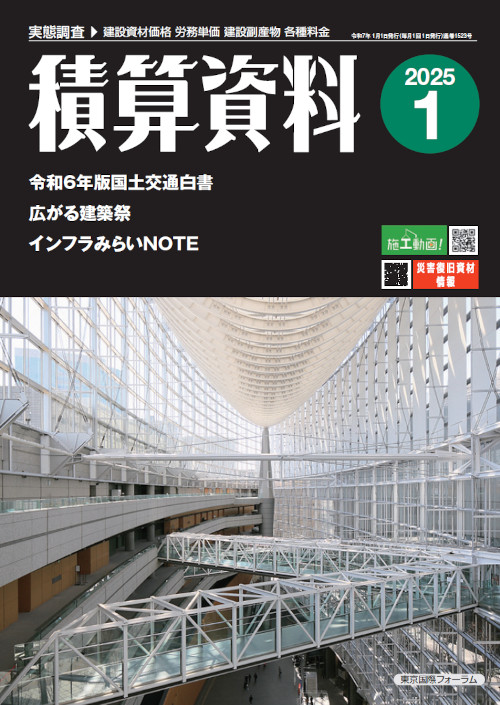

- 積算資料

建築祭とは

全国各地で「音楽祭」や「芸術祭」が親しまれているように「建築祭」があっても良いのではないか?他分野のフェスと同様、建築のファンには濃い喜びを与え、気軽なイベントとして幅広い人びとを招き入れ、制作者側が仕事の意義を再確認し、地域を盛り上げる建築祭が、狭い業界の枠を超えて出現しないだろうか。

そんな夢が今、実現し始めている。

明確な始まりは、2014年にスタートした「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」(略称:イケフェス大阪)だ。

2012年に策定された大阪市都市魅力創造戦略を受け、2013年度から大阪市都市整備局を主要部局として「生きた建築ミュージアム事業」が事業化された。

事業実施にあたって有識者会議が設置され、橋爪紳也が座長となり、高岡伸一、嘉名光市らと共に、筆者も加わった。

事業の一環として、普段は入ることのできない建築を事前申し込み不要、無料で公開するイベントを計画し、2013年度に秋の週末2日間を使って小規模に開催したのだった。

初年度の実証実験は評判が良かった。

そこで同様の形式で2014年度から本格的に実施するとなった際、筆者が提案した「イケフェス大阪」の名称が意外にも会議で受け入れられた。

「生きた建築」の「イ」と「ケ」を採り、気軽なイベントに感じられる「フェス」を付けて「イケフェス」。

実を言うと、初めに呼びやすい略称を思いついてから正式名称を考えたのだった。

「イケって何?」「イケメンとか?」そんな入り口を備えながら、中身は真面目。

多様な人びとのアイデアが加わり、大阪市の事業年度が終了した後も継続し、2024年度からは新たに設立された一般社団法人生きた建築ミュージアム大阪が主催団体となった。

毎年2日間での参加者はのべ6万人にまで増加し、秋の恒例イベントとなっている。

イケフェス大阪は、自由見学の形式を中心とした建築イベントが日本に定着した画期だが、これにも前史がある。

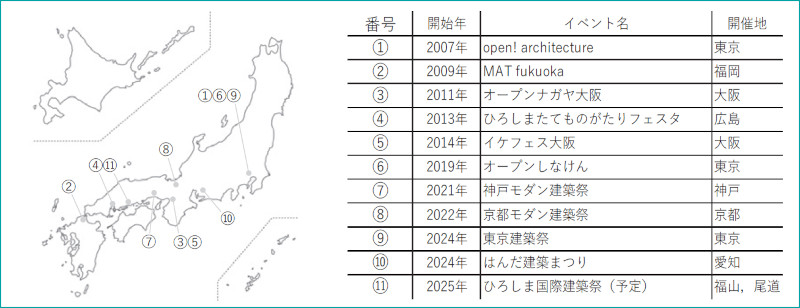

一つは2007年から斉藤理らが実施した「open! architecture」で、2011年に東京で開催されたUIA(国際建築家連合)世界大会のプレイベントとして企画された。

筆者も数年間ガイドとして関わり、新たな機運を感じさせたが、大会が終わると尻すぼみになってしまった。

2009年からは福岡で松岡恭子らによる「MATfukuoka」が始まる。

筆者は2010年に福岡県の大学に着任したので早速に呼びかけられて仲間に加わり、黒川紀章や磯崎新らの現代建築も含めて市民に伝える姿勢を共有した。

2012年にはFAF(NPO法人福岡建築ファンデーション)が設立されて建築ツアーやトークイベントが継続され、2011年に現在の大阪公立大学に移った筆者もアドバイザーとなっている。

その他、高田真らが旗を振って広島県で2013年から開催されている「ひろしまたてものがたりフェスタ」、2011年から小池志保子らが催している「オープンナガヤ大阪」などがあり、交流を続けている。

2019年から2022年度まで品川区で開催された「オープンしなけん」は、筆者の提案が行政よって採択され、和田菜穂子を代表とする一般社団法人東京建築アクセスポイントが運営を担った。

コロナ禍で十分な成果が挙げられないうちに事業年度が終了したが、東京で開催された事前申し込み不要、無料の建築公開イベントとして一定の成果を残した。

建築祭のターニングポイント

「建築祭」という名称が一般化し、それまでと違った建築公開イベントが始まったのが、2022年の第1回「京都モダン建築祭」からである。

京都市京セラ美術館で2020年に「モダン建築の京都展」が開かれ、この展覧会と関連する建築ツアーの中核となった笠原一人が実行委員長、前田尚武、筆者らが実行委員となって立ち上がった。

毎年11月の2週間に開催され、初年度はのべ3万人、2023年度はのべ4.9万人が参加。

京都といえば寺社仏閣といったイメージを塗り替えて、近現代の建築が有名になり始めている。

イケフェス大阪と異なる運営方法として、パスポート制の採用がある。

有料のパスポートを購入することで、期間中に特別公開される建築を事前申し込み不要で巡ることができる。

ガイドツアーも有料で、高い抽選倍率となっている。

イケフェス大阪と異なり、民間で事務業務を担う必要があるため、このような仕組みを採った。

持続的な運営形態を初めて本格的に模索したイベントと言える。

2021年から「神戸モダン建築祭」が同様の形式で始まった。

初年度は会期の3日間でのべ2.5万人が参加。

長く神戸でまちづくりに携わっている建築家の松原永季が実行委員長を務めるなど、兵庫県や神戸市、地域活動の関係者を中心に、神戸の魅力を発信している。

東京初開催

そして、2024年の5月25日(土)・25日(日)に初開催されたのが「東京建築祭」だ。

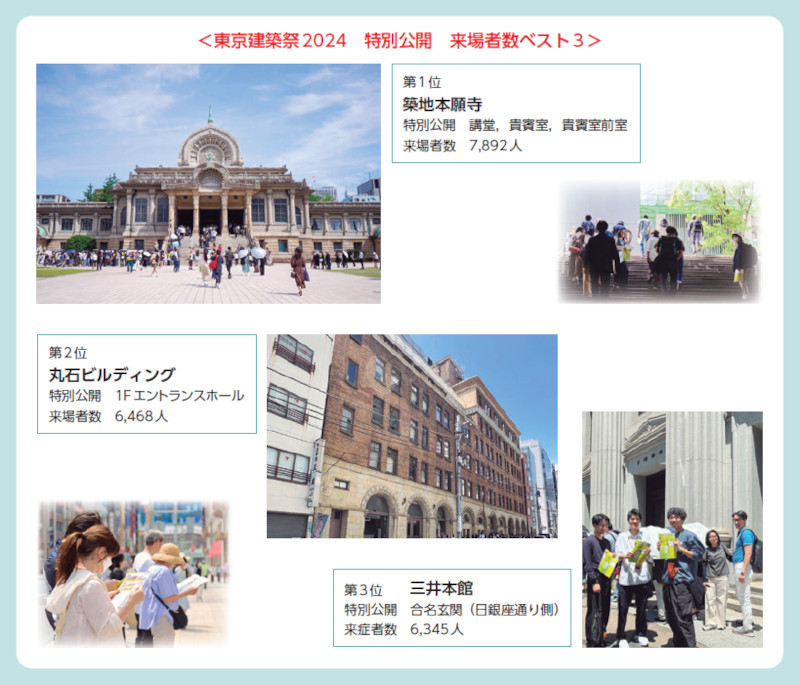

参加者はのべ6.5万人と、初回からイケフェス大阪の記録を塗り替える反響だった。

東京に在住していない筆者が実行委員長を務めるというのも異例で、その意義や内容について、これまでにないほど多くの事前取材を受けた。

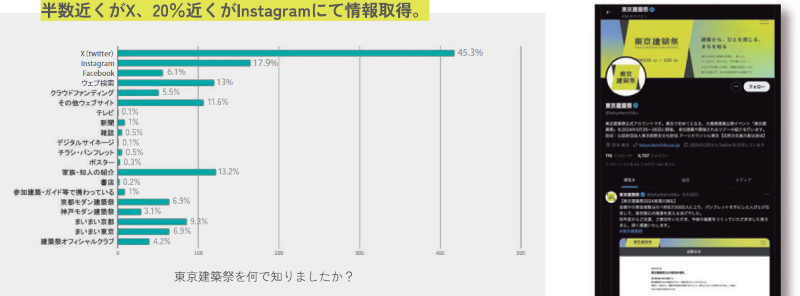

参加者が想定の3倍以上に上ったにも関わらず、決定的な混乱に至らなかったのは、理解度の高い方々に情報が届いたからだろう。

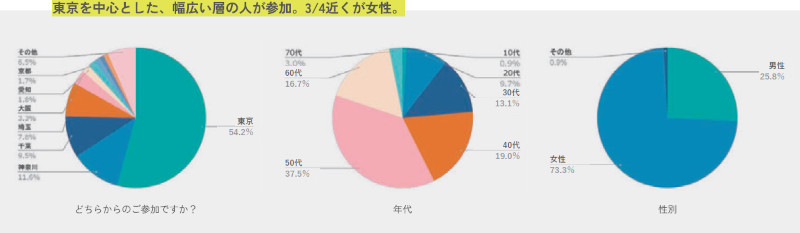

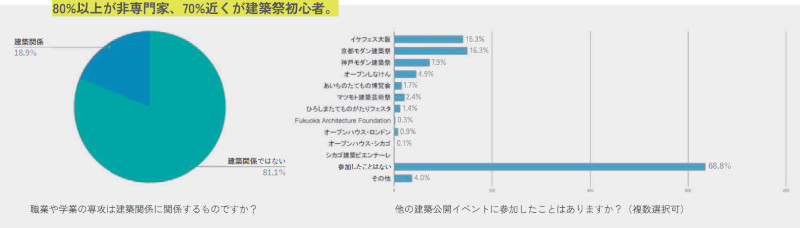

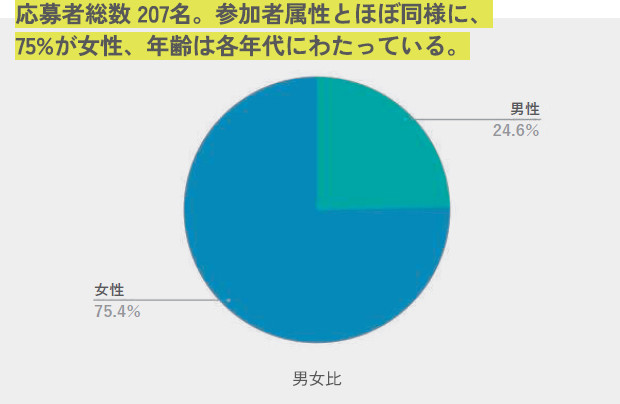

参加者のうち、約8割が建築を専門としない方で、全体の4分の3が女性、年代的には30〜50代がボリュームゾーンだった。

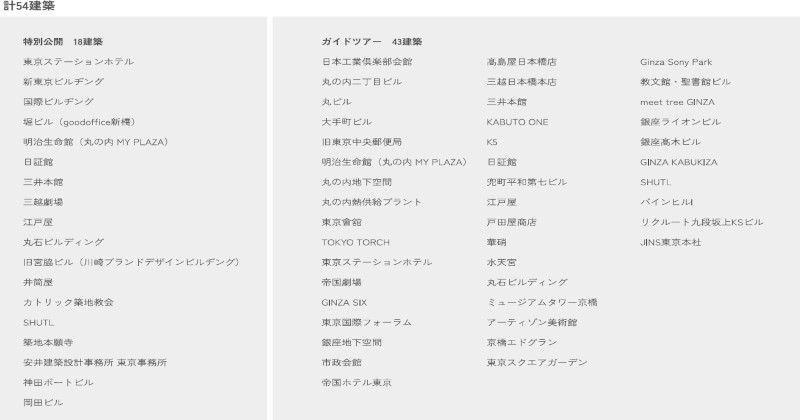

初年度は日本橋や銀座、有楽町などを開催地とした。

鮮やかなイエローを基調とした無料パンフレットを手にした人びとが行き交い、行列ができて、いつもと異なる街の風景を前に、これが「建築フェス」なのだと実感した。

幅広い来場者があった理由の一つに、パスポート制を採らなかったことがある。

事前申し込み不要で特別に公開していただける建築については、無料公開に踏み切った。

ガイドツアーの金額も京都や神戸より安価にした。

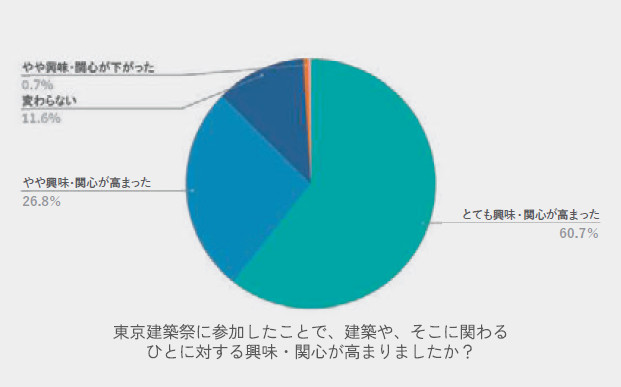

それによって、建築の施工や設計、都市の計画やマネジメント、維持管理や保存修復などに関わるプロの仕事が建築や都市を支えていることを、建築を専門としない方々に、楽しみながら理解してほしいと思ったのだ。

新しさは他にもある。

従来の建築公開イベントがすべて秋の開催だったのに対して、春の開催としたこと。

これまでの多くのイベントが行政との関わりが深かったのとは違って、既存の建築団体から独立して、東京建築祭実行委員会(筆者、伊藤香織、田所辰之助、山﨑鯛介、野村和宣、松岡孝治、宮沢洋、以倉敬之)を組織し、まずは特定の後ろ盾なく始めたことなどである。

東京建築祭2025に向けて

今年(2025年)も5月24日(土)・25日(日)に、東京建築祭を計画している。

手法は初年度に準じながら、開催地をさらに上野、品川、港区に拡大し、公開建築の数を約2倍に増やし、ガイドツアーは値段を据え置きながら約3倍の規模にする予定である。

ぜひ、この文章を読まれている皆さまには、東京建築祭を共につくり出す側になっていただきたい。

もっと日常的に市民が建築に親しむ環境があると、われわれプロもさらに良い仕事ができるのではないだろうか。

昨年、無料での開催が可能になったのは、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京の芸術文化魅力創出助成に通り、それ以上の金額を協賛企業とクラウドファンディングから寄せていただいたからだ。

そして、2025年、東京建築祭の広報効果が証明された今、企業や行政などのさまざまな立場の方から、協賛企業や参加建築を増やす橋渡しをいただけないだろうか。

今すぐにお声がけいただければ、今年の東京建築祭を一層、充実したものにすることが可能だ。

広がる建築祭

建築祭はさらに広がっている。

2024年から愛知県半田市で「はんだ建築まつり」が始まった。

2025年10 〜11月の「ひろしま国際建築祭」開催も発表された。

他都市の動きも耳に入っている。

それらを集めて発信する「日本建築祭まつり」なるシンポジウムを2025年5月24日、東京建築祭の初日に企画している。

建築祭の動向にご注目いただきたい。

倉方 俊輔(くらかた・しゅんすけ)KURAKATA Shunsuke

1971年東京都生まれ。

建築史家。大阪公立大学教授。

早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修了。博士(工学)。

近現代の建築の研究、執筆のほか、「東京建築祭」の実行委員長、「イケフェス大阪」「京都モダン建築祭」の実行委員を務めるなど、建築の価値を社会に発信する活動を展開している。

著書に、『建築家・石井修―安住への挑戦』(共編著、建築資料研究社、2022)、『京都近現代建築ものがたり』(平凡社、2021)、『東京モダン建築さんぽ』(エクスナレッジ、2017)、『伊東忠太建築資料集』(監修・解説、ゆまに書房、2013-14)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社、2005)など多数。

日本建築学会賞(業績)、日本建築学会教育賞(教育貢献)、グッドデザイン・ベスト100ほか受賞。

【出典】

積算資料2025年1月号

最終更新日:2025-07-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料

- 2025-10-09

- 積算資料

- 2025-09-29

- 積算資料

- 2025-09-22

- 積算資料