2022年の梅雨は何処かへ行ってしまった。

四国の早明浦ダムは貯水池の水位が下がり,水没した大川村旧庁舎の姿が出て来たとテレビが流していた。

日本の干ばつはダム水位が下がっているとういうのんびりしたニュースで済んでいる。

世界の干ばつは異なる。

インドでは記録的な熱波と干ばつが発生して,農民が激しい水争いを繰り返している。

水争いはインドだけではない。

人類が農耕を始めて以来,世界各地では何百年,何千年も繰り返され21世紀に至っている。

干ばつ時の水争いは人類の避けることができない宿命である。

日本はその水争いを人類史上初めて克服した。

奪い合いの水

昭和46年,建設省に入省して2年目,鬼怒川上流の川治ダム工事事務所に勤務していた。

深夜,川治ダムの基本計画の資料作りをしていると,本局から電話が入った。

その内容は「今後,『不特定かんがい容量』は『不特定容量』とするように」という指示であった。

当時の資料は全て手書きの青焼きである。

膨大な修正作業をしなければならない。

「なぜですか?」と反発すると「本省の命令だ,やれ!」と怒鳴られてしまった。

どうやら本局の上司も変更理由を説明できなかったようだ。

今振り返ると,あの電話の指示は,近代日本における紛争のない水配分のシステムが完成した瞬間であった。

「紛争のない水利用」は難しい。

「ラクダを針の穴に通す」例えが似合う。

文明が誕生して以来,川の水の争奪戦は人類の宿命であった。

ひとたび干ばつになれば,Aが取水すればBは取水できなくなる。

Bが取水すればAはできなくなる。

水の争奪戦はゼロサムゲームである。

自分たちの命の水を他人と分かち合う余地はなかった。

ライバル(Rival)はリバー(River)からきている。

同じ川で生きている同士は仲間ではない。

水を取り合う敵だ。

水は常に暴力や強権力に支配されている。

紀元前から現在まで,水の争奪戦が繰り広げられていて,国際的な水会議でのスローガンが「水の分かち合い」である。

水を分かち合えないからこそ,このスローガンになっている。

川の水を占めた稲作

農業,特に稲作は水稲といわれ,大量の水を必要とする。

日本各地で日本人は力を合わせて堰を造り,水路を造り,水を引き込み,稲作を営み,共同体を形成していった。

集落の共同体意識は裏返すと,近隣の共同体への対抗意識でもあった。

日本のどの川も勾配が急である。

雨で降った水はあっという間に海に戻ってしまう。

そのため1週間も日照りが続けば,川の水はあっという間に消え,干ばつとなった。

上流と下流,左岸と右岸の集落間で水の奪い合いが始まってしまう。

生存をかけた水の争奪戦は,鍬(クワ)や鎌(カマ)で血を流す激しい戦いであり,闇になれば相手の水施設を破壊する陰湿な戦いでもあった。

何しろ戦う相手は顔見知りの沿岸の人々である。

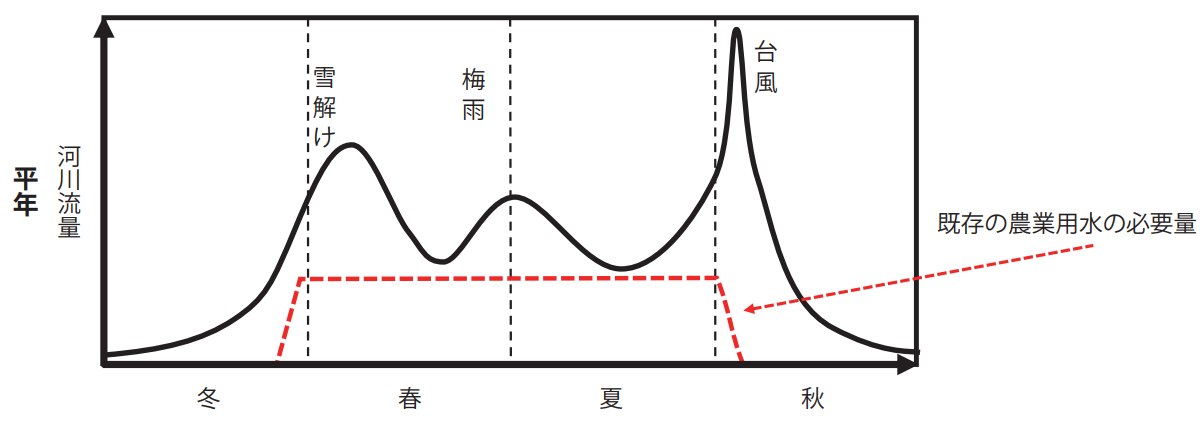

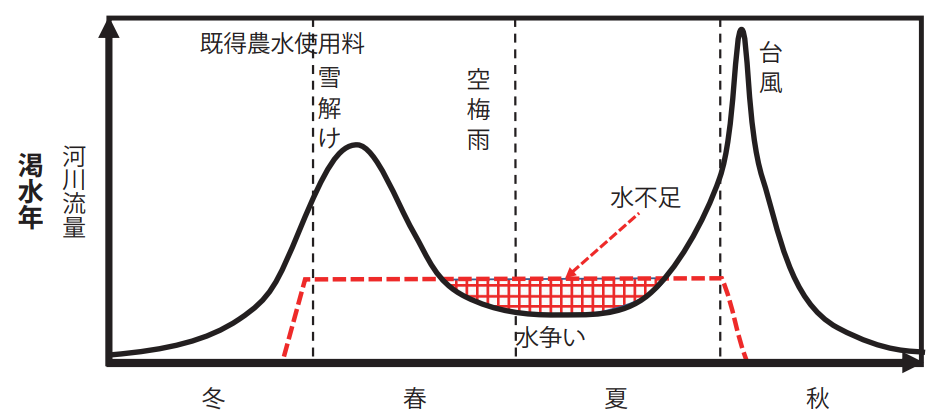

(図-1)と(図-2)で江戸時代の川の水利用状況を示した。

(図-1)の平常時には,農業者たちは潤沢に水を使用していた。

これは見方を変えると,通常時の川の水は全て使い切っていたことになる。

(図-2)は夏場に日照りが続き,渇水になった状況を示す。

川の水は減少し,農業者たちは水を確保できない。

そこでは農業者同士で激しい水争奪戦が繰り返された。

徳川家康は江戸入りして,真っ先に多摩川の川崎で二ヶ領用水を造った。

この江戸幕府直参の二ヶ領用水でさえ,日照りの時,水を巡って上流・下流で血を流す悲惨な戦いを繰り返していた。

特に江戸時代末期,日本全国の川でこの状況が繰り広げられていた。

明治時代になり,その川に都市の水利用者が飛び込んできた。

新参の水利用者

幕末,浦賀沖に黒船が登場した。

日本は一気に近代化に向かった。

幕藩封建体制から国民国家に変身した日本の目標は富国強兵であった。

富国のための近代産業が誕生し,近代産業は都市集中をもたらした。

都市集中は新しい水を必要とした。

新たな水利用者が参入すれば,干ばつ時の水不足はさらに激しくなる。

既存の農業者たちはそれを簡単に許すわけがなかった。

何十年,何百年間,彼らは自らの血を流し,水を守ってきた。

水の争奪戦に関しては筋金入りであった。

新参の都市は農業者たちに圧倒的に弱かった。

水の世界は先着順である。

後発の都市水利用者は既存の農業用水者に頭を下げ,膝を折り曲げ,おこぼれの水をもらうこととなった。

川の水が減少すれば,当然,既存の農業が優先された。

都市の水道と工場の水は取水できず断水を繰り返した。

敗戦後の復興時,都市の断水は当たり前のように繰り返された。

ちょうどその時期,戦争で中断していたダム建設が復活してきた。

戦後復興ダムでの工夫

敗戦で荒廃した国土に大型台風が襲い,毎年のように千人単位で日本人の命が失われていった。

日本国の最重事項は治水となった。

建設省が治水ダムで対応することとなった。

「ダムを建設するならば」と,電力不足を補う水力発電所も併設することとなった。

治水ダムは洪水を貯めるためダムを空にしておく必要がある。

それに対して,発電は常に水を貯めておきたい。

建設省は治水と発電という相反する目的を達成するため,地形と地質が許す限り大ダム建設に向かった。

この戦後復興のダム建設の時期に,都市の断水騒動が重なっていった。

建設省はある工夫をした。

日照りで川に水が少なくなった時期にダムから放流することにした。

水不足によって農業者同士で紛争が発生している状況下で,新参の都市側が取水するどころではない。

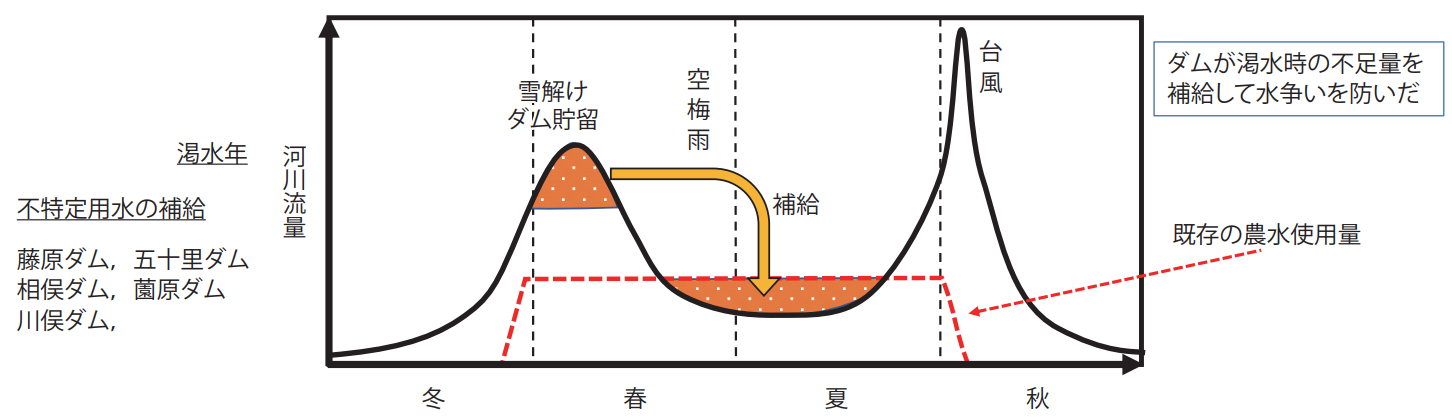

(図-3)は,ダムで貯留した水を,農業の水不足の時期に放流することを表している。

つまり,日照りが続いても,ダム放流で江戸時代からの農業者を救うことにした。

救う対象の農業者は特定していない。

沿川(えんぜん)における全ての既存の農業共同体に向かって放流する。

そのためこの水放流は「不特定かんがい用水」と呼ばれることとなった。

新参の河川管理者

首都圏の利根川水系で次々とダム建設が開始された。

昭和31年,五十里(いかり)ダムが完成した。

五十里ダムでは発電用の水量460万m³を不特定かんがい用水とした。

藤原ダムでは,本省の指示で,急きょ,不特定かんがい用水として新たに310万m³を確保し,昭和33年に完成した。

昭和34年に完成した相俣ダムで200万m³,昭和41年に完成した薗原ダムで130万m³,同年完成の川俣ダムでは発電用の水量730万m³を運用で確保した。

昭和41年まで,不特定かんがい用水のダム容量は1億8000万m³に達した。

甲子園球場を水一杯にすると60万m³である。

つまり,沿岸の既存の農業のために甲子園球場30個分のダム容量が確保されたのだ。

なお,この不特定かんがい容量のためのダム建設費は,全て公共とされ税金で賄われた。

沿川の農業共同体にとって,途方もないプレゼントとなった。

建設省のダム放流によって,利根川沿川での紛争は消えていった。

江戸以来,歴史的に川を統治していたのは沿岸の農業共同体であった。

明治29年に「河川法」が制定された。

明治になり国と県が河川管理者と規定された。

ところが,沿岸の農業者たちは,明治に生まれた河川法の河川管理者など川の統治者として信用していなかった。

しかし,利根川の農業者たちは,河川管理者への信頼感を確実に増していった。

何しろ干ばつになれば,建設省がダム放流をしてくれる。

もう沿川の農業者同士の陰湿な水争いをしなくてよかった。

ダム不特定かんがい容量というインフラが,農業者たちに近代法による水の統治を受け入れさせていくこととなった。

近代日本の水制度

戦後の先人たちのすごさは,腕力だけでダム建設を進めたことではない。

ダム建設をしながら,将来の日本社会を見据えて,川からさらに取水できる制度を企てていったことである。

キーポイントとなったのは,敗戦から12年たった昭和32年の「特定多目的ダム法」の制定であった。

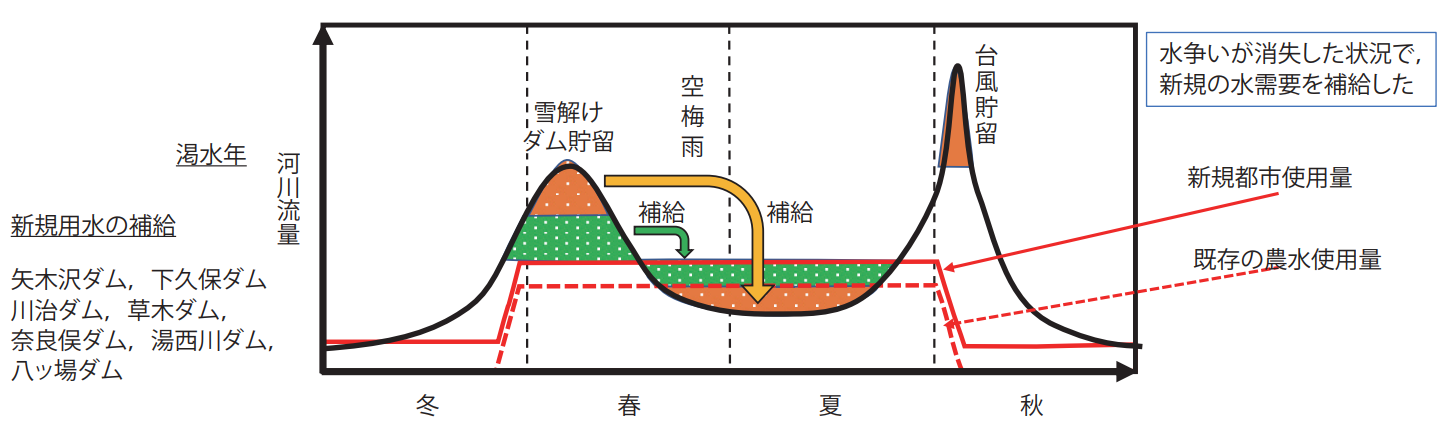

ダムから不特定かんがい用水を放流し,既存の農業たちを充足させる。

そうしなければ,いくらダムから都市に向かって放流しても農業者が飲み込んでしまう。

農業者が安心した段階で新参の都市へダムから放流できる。

このことを熟知していた建設省は,知恵を絞り「特定多目的ダム法」を制定した。

それは民主的な手続きで,合理的な水配分の原則に基づいていた。

①ダムを建設し,不特定かんがい用水を優先的に確保する

②これにより江戸からの既存農業共同体の合意を得る

③合意のもとに,新参の都市の水をダムで貯留し,都市に向かって放流する

④新参の都市はダム建設の資金を負担していく

⑤ダム負担金は公開された公平な手法に基づいて算定される

⑥個別ダム基本計画でダム参加者の負担金を明記する

⑦国は個別ダム基本計画を策定し,関係省庁と協議し,都道府県知事の意見を聞く

⑧知事は意見を述べる時には,議会の決議を経る

この原則の上記③の水利用者の合意は(図-4)で示される。

この図が近代日本の水の配分の原則となった。

利根川の不特定かんがい用水がほぼ確保されつつあった昭和39年,河川法の大改正が行われた。

河川法の目的である「治水」に「利水」が加わった。

ただ単に河川法第1条の目的に「利水」が加わっただけではなかった。

同じ第1条に一般の国民には分かりにくい文言が入っていた。

「流水の正常な機能の維持」という文言である。

流水の正常な機能の維持

「流水の正常な機能の維持」は,「川には,川としてあるべき流量が流れていなければならない」というものである。

川としてあるべきとは,川の自然環境を対象とした言葉に捉えがちだ。

実は,川の自然環境が中心的な目的ではない。

「歴史的に川を統治してきた農業者の水が確保されなければならない」が重要な目的である。

近代産業が発展し,都市化が進展し,新たな水が必要になったからといって,札束を振りかざして既存の農業から水を奪ってはならない。

農業共同体の歴史的歩みを尊重し,さらに,川の環境を保全維持しながら,都市は取水しなければならない。

このような理念を含む文言であった。

現在,中国の黄河や中央アジア・アフリカの湖で水が消滅する事態が発生している。

そこには,その地域の歴史や自然環境を考えて,河川に一定の水を流す,という社会的な約束はない。

河川法を改正した昭和30年代,日本は貧しく,必死になって豊かさを求めていた。

まだ,「公害」という言葉も「環境保全」という概念もなかった。

その社会状況の中で,川の水は歴史的経緯を尊重し,沿川の関係者が合意して,水を分かち合って発展していく,という理念が確立された。

このような理念をインフラと法で社会実装させた。

広い世界を見回してもこのような制度は見当たらない。

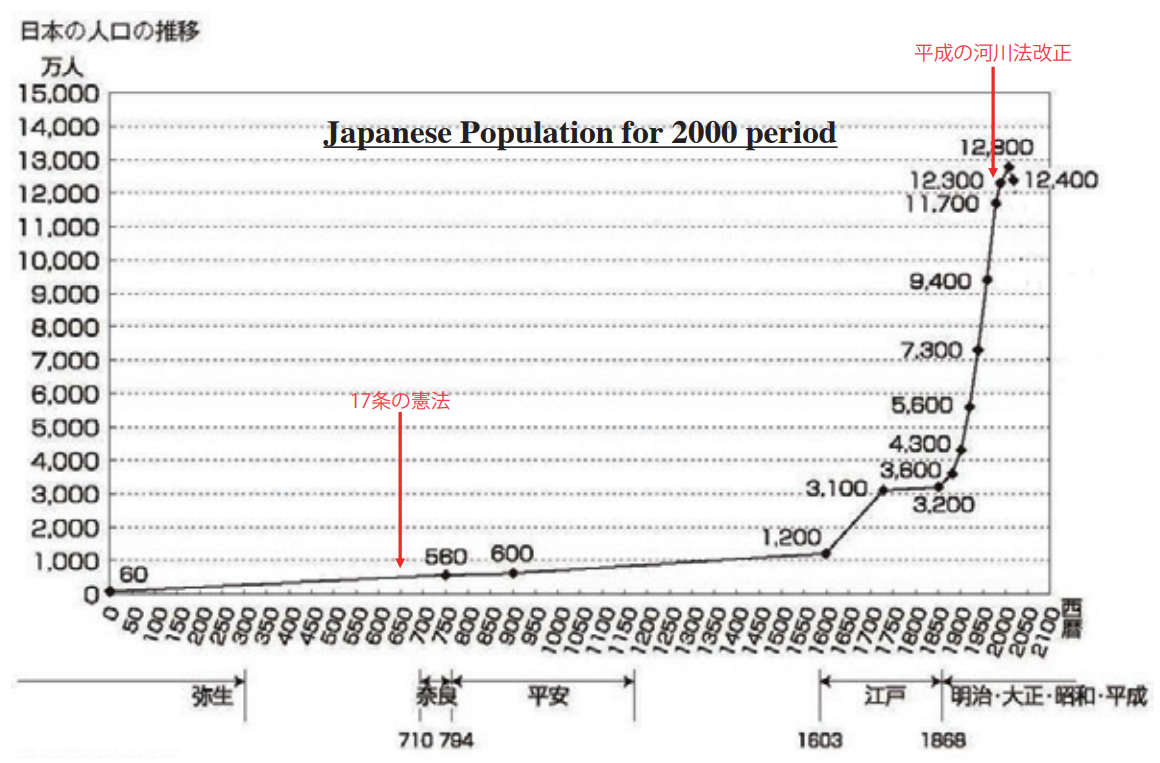

(図-5)では,日本の高度経済成長を「特定多目的ダム法」と「河川法」が支えたことを示している。

インフラの実績が生む法理念

冒頭で記述したように,昭和46年の深夜の川治ダム事務所で「今後,『不特定かんがい容量』は『不特定容量』と呼ぶように」と指示を受けた。

ダム不特定かんがい容量は既存の農業のみならず,沿川の都市の人々を含めた河川環境に役立てさせる方針の旗が,河川行政に掲げられた瞬間であった。

平成9年,筆者は本省の開発課長として,河川法の大改正に向かっていた。

社会的に注目されているのは,第1条の目的に「環境」を入れたことであった。

しかし,「環境」を目的に入れた法改正の陰で,重要な条文が入れられていた。

第53条の「渇水時における水利使用の調整」の新設であった。

内容は「異常渇水時には利水者が相互に調整を行う。

その調整では,利水者は相互に他の利用者を尊重しなければならない」とされた。

渇水時において「他の利用者を尊重」は不自然である。

人類の歴史で,渇水時に相手を尊重するなどありえない。

血で血を争うのが常である。

「ラクダを針の穴に通す」例えに匹敵する理念が「河川法」という近代の国土管理の根幹法に組み込まれたのであった。

この理念は実際のダム建設の進展により,渇水時には河川管理者の情報を基に,農業者,都市側の利水関係者が話し合う渇水調整会議が生まれ,話し合いが実際に行われていった。

昭和39年と平成9年のそれぞれの河川法改正は,頭の中で考えた理念ではない。

外国の法律の引き写しでもない。

昭和39年の河川法改正は,実際の現場で不特定容量のダム建設が進んだ現実に立脚して,第1条に「利水」と「流水の正常な機能の維持」が記述された。

平成9年の河川法改正は,渇水時には農業者と都市側が話し合い,互いに節水していた現実に立脚して「他の利水者を尊重」という言葉が挿入された。

明治29年に河川法が生まれた。

それ以降,河川法の第1条「目的」は2度も変更された。

霞が関の中央省庁は数多い国土保全基本法を抱えている。

しかし,2度も第1条の目的を変更したのは「河川法」だけであろう。

河川行政は“頑迷固陋(がんめいころう)”と揶揄されている。

揶揄されているからこそ,社会の大きな動向を見据え自ら変身していく伝統を身につけている。

平成の河川法改正の「他の利水者を尊重」は,聖徳太子の17条憲法第1条の「和をもって貴しとなす」を思い出させる。

私は一介の河川技術者である。

しかし,日本人は間違いなく2000年の歴史を背負っている,と全身で感じてしまう。

竹村 公太郎(たけむら こうたろう)

特定非営利活動法人日本水フォーラム(認定NPO法人)代表理事・事務局長,首都大学東京客員教授,東北大学客員教授 博士(工学)。神奈川県出身。1945年生まれ。東北大学工学部土木工学科1968年卒,1970年修士修了後,建設省に入省。宮ヶ瀬ダム工事事務所長,中部地方建設局河川部長,近畿地方建設局長を経て国土交通省河川局長。02年に退官後,04年より現職。土砂災害・水害対策の推進への多大な貢献から2017年土木学会功績賞に選定された。著書に「日本文明の謎を解く」(清流出版2003年),「本質を見抜く力(養老孟司氏対談)」(PHP新書2008年),「小水力エネルギー読本」(オーム社:共著),「日本史の謎は『地形』で解ける」(PHP研究所2013年),「水力発電が日本を救う」(東洋経済新報社2016年)など。

【出典】

積算資料2022年9月号

最終更新日:2023-02-09

同じカテゴリの新着記事

- 2025-05-07

- 積算資料

- 2025-04-28

- 積算資料

- 2025-04-21

- 積算資料

- 2025-04-07

- 積算資料

- 2025-03-31

- 積算資料

- 2025-03-25

- 積算資料

- 2025-03-10

- 積算資料

- 2025-02-25

- 積算資料