- 2023-02-13

- 積算資料

1. はじめに

無電柱化は,「道路の防災性の向上」,「通行空間の安全性・快適性の確保」,「良好な景観形成」などの観点から重要な施策である。

我が国では,昭和60年代初頭から,電線類を地中へ埋設するなど無電柱化について計画的に取り組まれてきており,一定の整備が図られてきた。

しかしながらその水準は,欧米はもとよりアジアの主要都市と比較しても大きく立ち後れている状況である。

また,全国には依然として,道路と民地を合わせて約数千万本の電柱が建っており,減少するどころか毎年数万本単位で増加しているのが現状である。

本稿では,令和3年5月25日に策定された「無電柱化推進計画」の概要や,令和4年4月20日に公表した新設電柱の抑制に向けた対応方策について紹介する。

2. 無電柱化推進計画について

「無電柱化の推進に関する法律」(平成28年法律第112号)第7条の規定に基づく国土交通大臣決定の計画として,「無電柱化推進計画」を令和3年5月25日に策定した。

本計画では,無電柱化の推進に関する基本的な方針として,諸外国に負けない我が国本来の美しさを取り戻し,安全で災害にもしなやかに対応できるよう,以下の取組姿勢で無電柱化を推進する。

● 新設電柱を増やさない(特に緊急輸送道路は電柱を減少させる)

● 徹底したコスト縮減を推進する

● 事業の更なるスピードアップを図る

次に,無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき主な施策を紹介する。

2-1 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

● 防災・減災,国土強靭化のための5か年加速化対策により無電柱化を推進

● 既設電柱については,電線共同溝事業予定区間や電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など優先順位を決めて,早期に占用制限を開始 等

● 道路事業や市街地開発事業等の実施に際し,電柱新設の原則禁止の徹底

● 事業認可や開発許可の事前相談時などを捉え,施行者および開発事業者等による無電柱化検討を徹底

● 新設電柱の増加要因の調査・分析を行い,削減に向けた対応方策を令和3年度中にとりまとめ 等

● 地方公共団体への普及を図るなどコスト縮減の取組を進め令和7年度までに平均して約2割のコスト縮減を目標

● 設計要領や仕様書,積算基準等に盛り込んで標準化を図り,地方公共団体へ普及促進

● 配電機材の仕様統一や通信に係る特殊部の設置間隔の延伸化など電線管理者による主体的な技術開発の促進

● 地域の状況に応じて安価で簡便な構造・手法を採用 等

● 発注方式の工夫など事業のスピードアップを図り,交通量が多いなど特殊な現場条件を除き事業期間半減(平均4年)を目標(現在は平均7年) 等

3. 新設電柱の抑制に向けた対応方策について

無電柱化推進計画では,「新設電柱を増やさない」を取り組み姿勢の1つに掲げている。

これを受けて,令和3年度,関係省庁(国土交通省,資源エネルギー庁,総務省)が連携して新設電柱の増加要因を調査・分析を行い,その結果を踏まえた対応方策を令和4年4月にとりまとめた。

3-1 令和3年度の新設電柱状況

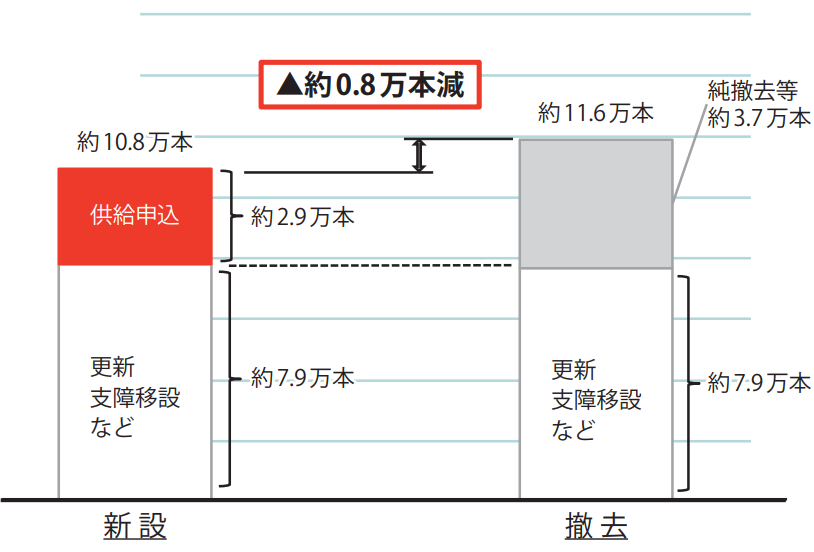

令和3年度の電柱(電力柱+通信柱)の新設状況は約4.8万本増加となった。

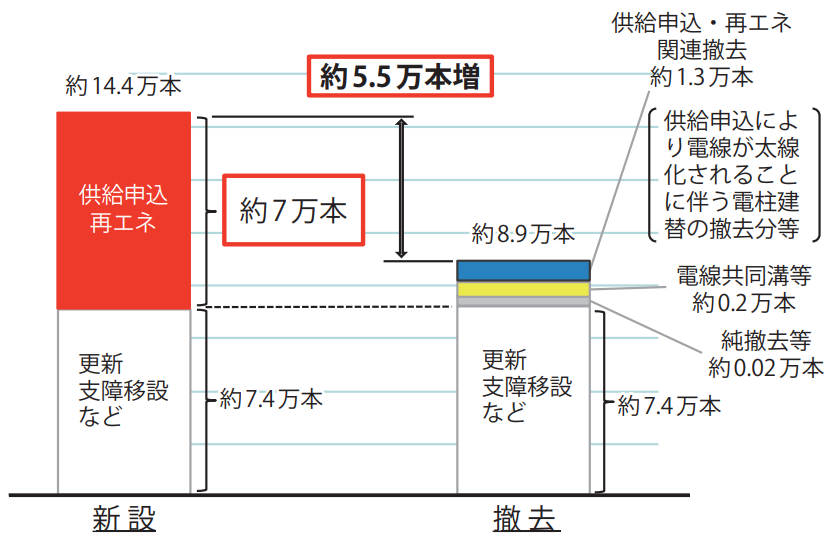

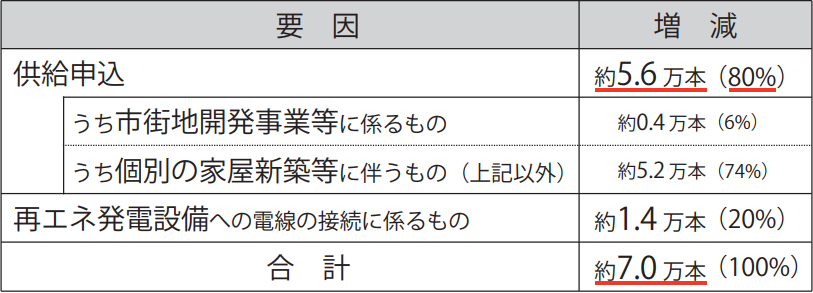

電力柱の新設(約14.4万本)のうち,供給申込や再エネ発電設備への接続に係るものが約7.0万本。

このうち,約8割が個別の家屋新築等に伴う供給申込によるものである。

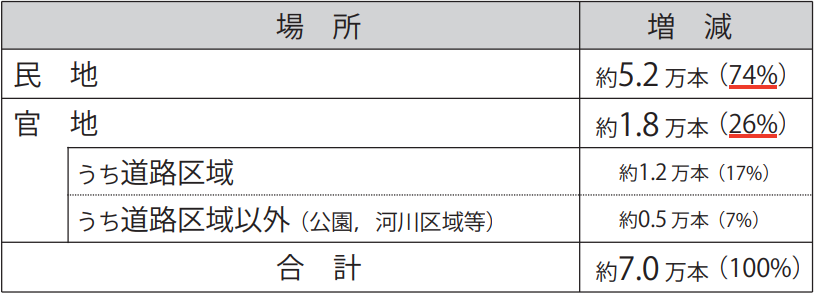

電力柱の新設のうち,民地に約7割,官地に約3割が設置されている。

3-2 新設電柱の抑制に向けた対応方策

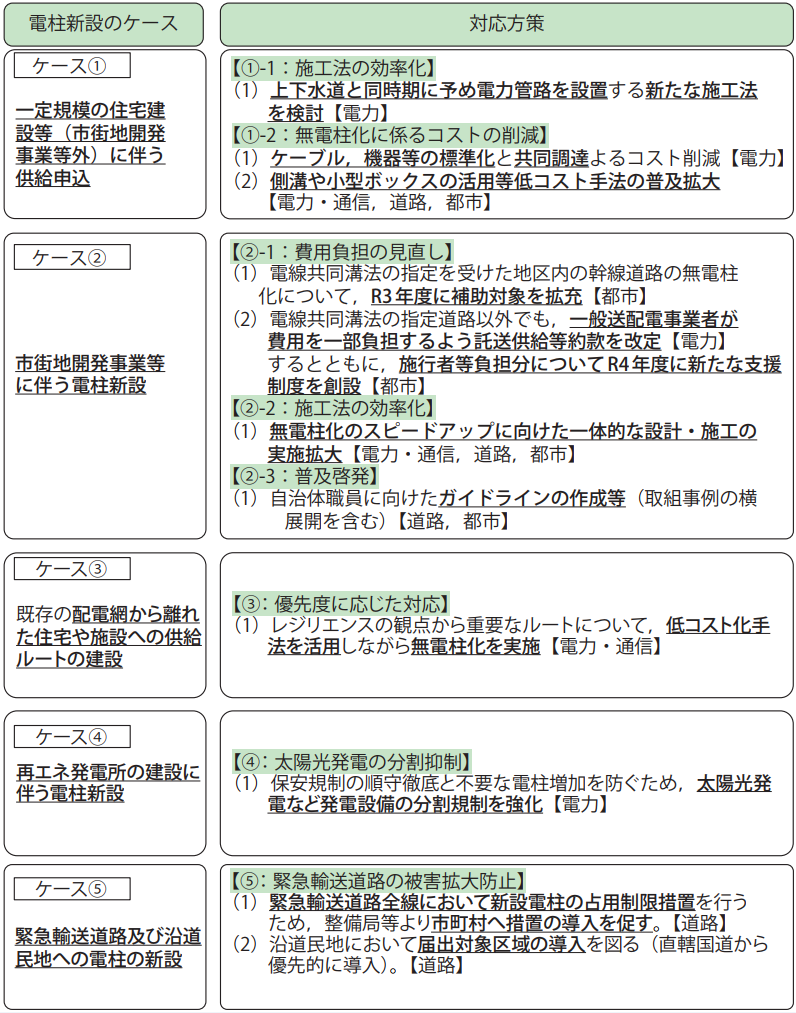

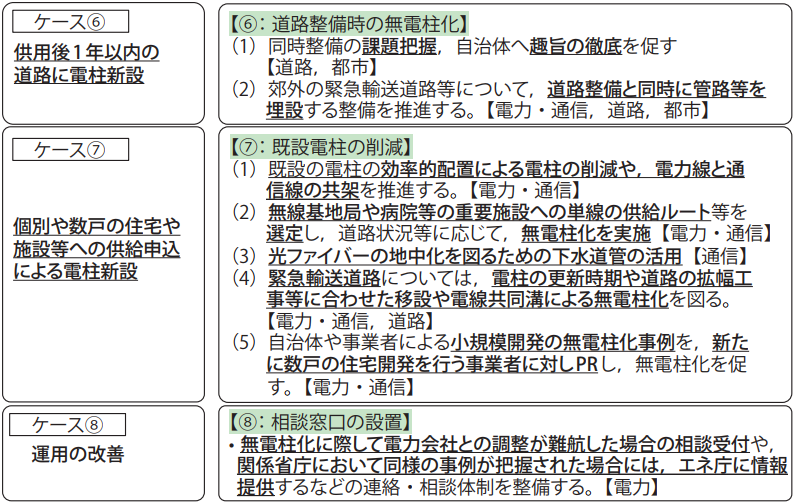

電柱が新設されるケースを類型化し,ケースごとに対応方策を立案した。

緊急輸送道路に電柱が新設されたケースがあったことから,緊急輸送道路全線において新設電柱の占用制限措置を対応方策とした。

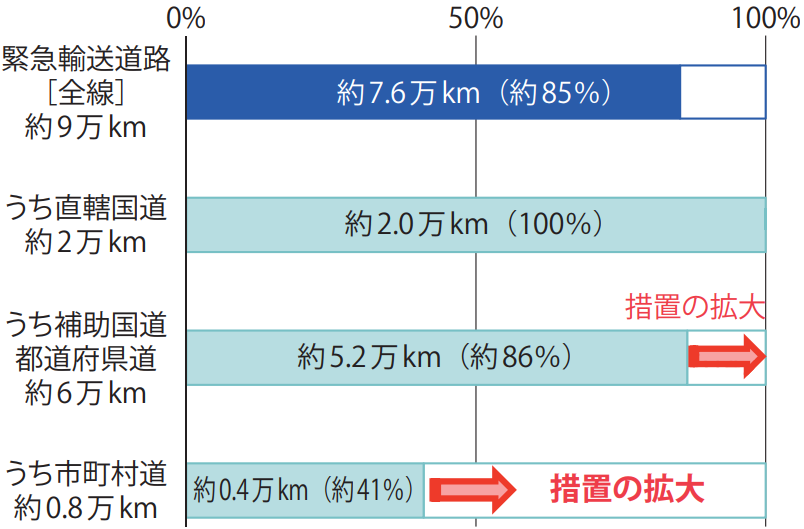

具体的には,緊急輸送道路約9万kmのうち約7万6千km(約85%)において,道路法第37条に基づく,新設電柱の占用を禁止する措置を実施(国管理約2万kmは100%)しているが,全線での措置に至っていない都道府県・市町村について,関係省庁の協力も得つつ,整備局等による支援を通じて措置の実施を促す。

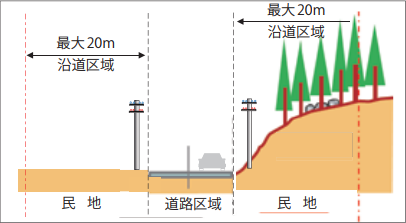

続いて,道路の沿道民地に電柱が新設されたケースがあったことから,届出対象区域の導入を対応方策とした。

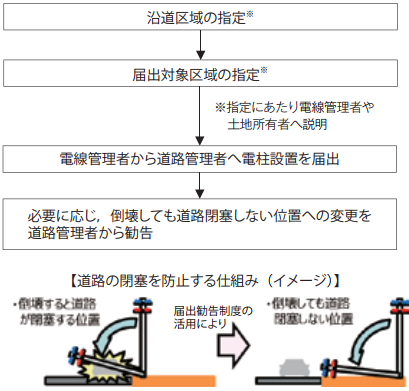

具体的には,沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止する仕組みとして,道路法改正(R3年9月施行)により,沿道区域を設定し,当該区域内に届出対象区域を設定,区域内に電柱を設置する際は,道路管理者への届出,届出に対し,勧告できる「届出・勧告制度」を創設。

まずは,直轄国道の中で,大規模地震の発生時の道路啓開計画の対象となっている緊急輸送ルートなど,重要な緊急輸送道路を対象に指定に向け手続きを進める。

これら事例紹介を含め,令和4年4月に公表した「電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制に向けた対応方策」については,今後,関係省庁が連携して対応方策を推進し,新設電柱の抑制に取り組む。

4. おわりに

電柱は,我が国が高度経済成長期に突入し,電力や電話に対する需要が拡大し,その対応として次々と建てられることとなった。

電柱に公益性があることはいうまでもないが,「道路の防災性の向上」,「通行空間の安全性・快適性の確保」,「良好な景観形成」などの観点から,無電柱化の機運が高まり,いかにコスト縮減の推進,事業のスピードアップ,新設電柱の抑制を図るかが重要である。

また無電柱化を加速するためには,関係省庁,道路管理者,電線管理者,地方公共団体,地元関係者との連携が不可欠である。

今回紹介した内容をはじめ,無電柱化に関する内容を幅広く国土交通省HPで紹介しているので参考にしていただきたい。

URL:https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/index.html

【出典】

積算資料2022年10月号

最終更新日:2023-02-13

同じカテゴリの新着記事

- 2025-05-07

- 積算資料

- 2025-04-28

- 積算資料

- 2025-04-21

- 積算資料

- 2025-04-07

- 積算資料

- 2025-03-31

- 積算資料

- 2025-03-25

- 積算資料

- 2025-03-10

- 積算資料

- 2025-02-25

- 積算資料