- 2022-03-07

- 積算資料

1. はじめに

(1)当研究会について

(一社)日本情報システム・ユーザー協会(以下,JUAS)は,事業会社(ユーザー系企業のIT部門)を中心とした約4,000社の会員により構成された組織である。

JUASは,産業活動におけるITの高度利用に関する調査および研究,普及啓発および指導,情報の収集および提供等を行い,IT利活用の向上を促進して,わが国の産業経済の発展に寄与することを目的に活動している。

JUASには,テーマ別に16の研究会が設置されており,当研究会は,「IT投資(お金の扱い方)」を検討している。

具体的には,事業会社のIT部門の中期計画・予算計画策定における投資配分などIT投資管理全般について,ITを「買う」側の立場として研究している。

メンバーは,主に事業会社のIT部門でIT企画や予算策定業務に従事している者であり,約20~30名が所属している(年度ごとに募集・入替え)。

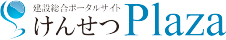

当研究会では,ITを取り巻く世の中の状況がDX化の進展や,スマートフォンやSNSなどネットワーク機器やソフト類の進歩により,目覚ましく変化していることを踏まえ,今後のIT投資管理のあり方について,「7つの課題」に整理した。

今回は課題の1つである「IT価格の可視化(IT価格水準の策定)」について述べる(図-1)。

【図-1 7つの課題】

(2)IT価格の可視化(水準づくり)

本件は,世界共通のモノサシであるソフトウェアの規模を示す「ファンクションポイント」(以下,FP)で「IT価格」の水準をつくるというものである。

これまでIT価格は,個社ごと,構築案件ごとに,ベンダーからの提案やコンペなどから価格を確定するのが一般的だったが,それではIT価格が世の中と比較して妥当なのかが分からない。

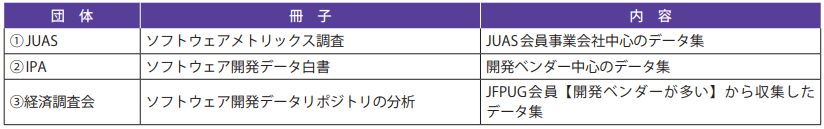

このため当研究会では,JUAS,情報処理推進機構(以下,IPA),経済調査会が公表しているデータをもとに,1FP当たりにかかる構築工数(FP生産性)に要員単価を掛けてFP単価を策定し,IT価格水準の指標を示す取り組みを行った。

なお,7つの課題全般についての解説は,成果発表に関する資料(注)をご覧いただきたい。

2. IT価格の課題

(1)客観性に欠けるIT価格

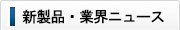

IT投資は,購入(導入)する価格と利用する価値が双方妥当であることが必要なため,IT価格と投資対効果をセットで総合的に評価することが一般的である。

そのため評価は表-1のように行われる。

この中でIT投資の効果は,ITを活用する利用部門側で評価するのが一般的である。

さまざまな評価方法があるが,投資利益率(ROI)や回収期間で示すことが多い。

これらの評価方法ではIT部門が算定するIT価格をベースに判断するため,IT価格が重要な基礎項目となる。

それにもかかわらず,IT投資の妥当性を総合的に判断するために最も基礎となるIT価格の評価が,外部ベンダーの提案の評価や過去の類似案件との比較など,IT構築案件ごとの社内に閉じた個別の見積りの評価にとどまっている。

これでは導入するIT価格が世の中一般と比較して妥当なのか不明確である。

もしかしたら他社の同レベルのものよりもかなり高いかもしれない。

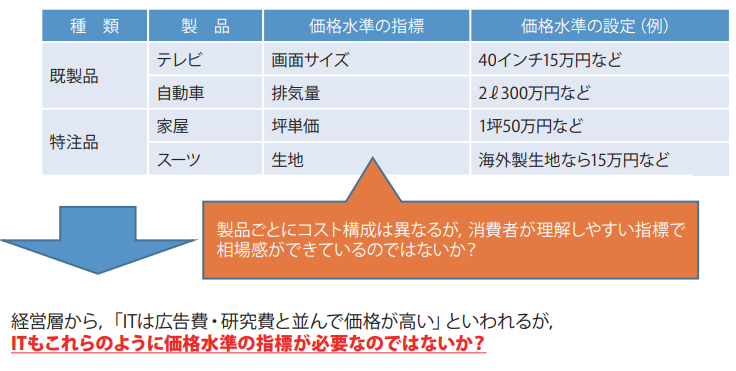

世の中のIT以外の製品をみると,たいてい価格水準がある。

ITは一点ものの特注品につき,価格水準がないという意見もあるが,IT以外の製品では特注品であっても,何らかの目安となる価格水準は存在する(図-2)。

よく経営層から,「ITは広告費・研究費と並んで価格が高い」といわれるが,そもそもITの価格水準は不透明である。

よって,まずITもほかの製品のように価格水準の指標の設定が必要だと我々は考えた。

【表-1 IT投資の評価方法】

【図-2 価格水準の設定】

(2)IT価格水準の必要性

実際,事業会社のIT部門の立場でIT導入計画時に構築案件の価格を評価する際,事業会社が導入するシステムの仕様概要を記した提案依頼書(RFP)を作成し,複数のベンダーの競争入札を行うと,ベンダーからの提案価格に2倍以上の開きが生じる場合がある。

一般消費者の感覚からすると,あまりにも違和感を感じる。

価格幅が広すぎると,ベンダーから提示された価格に対して何を基準に評価したらいいのか,もはや分からなくなってしまう。

もしIT業界にIT価格水準の目安・指標があれば,発注者も受注者もその価格の目安を目標・ターゲットにおいて工数,生産性,仕様を調整できるようになるのではないか。

結果として,ベンダーも事業会社も水準価格を狙って収れんしていくのではないかと思われる。

受注者(ベンダー)は,その価格に合った生産性向上や技術研鑽を行ったりサービスの付加価値を高めるなど,その価格を目掛けて工夫するだろうし,発注者(事業会社)は,その価格水準を念頭において,必要な機能だけを導入しようとするだろう。

価格に一定の水準を設けることができれば,限られた予算の中で,優先順位を付けながら自社のニーズに合った機能を選択しやすくなるのではないか。

以上のことから,我々はIT価格の妥当性を示すために,業界としてIT価格水準の指標づくりが先決と考えた。

そこで当研究会は,日本ファンクションポイントユーザ会(以下,JFPUG)の支援を受けながら,IT価格の水準づくりを行った。

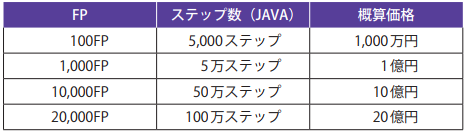

具体的にはJUASやIPA,経済調査会など各団体が公表しているソフトウェア規模や開発生産性などの実績データをもとに,FPなど業界標準の指標をベースとした価格水準を提示することにした(1FP当たりのIT単価)。

これはハウスメーカーの坪単価に似ている。

具体的には,以下のようなイメージである。

●大手ハウスメーカーの坪単価は50万円,従って40坪の家屋購入なら,2,000万円の資金を準備する

●システムもFP単価が設定できれば,システムの規模から予算化できる(IT価格=FP単価×FP規模)

●例えば1FP当たり5万円と設定すれば,1,000FPのシステムなら5,000万円準備するなど,IT業界にも目安を導入する

3. ベースとなるFP

(1)FPの特徴

ここでは,本件で扱うFPについて解説する。

FPは,構築するITの大きさを表すものである。

ビル建物で例えると,高さとか面積などビルの大きさそのものを表すことに相当する。

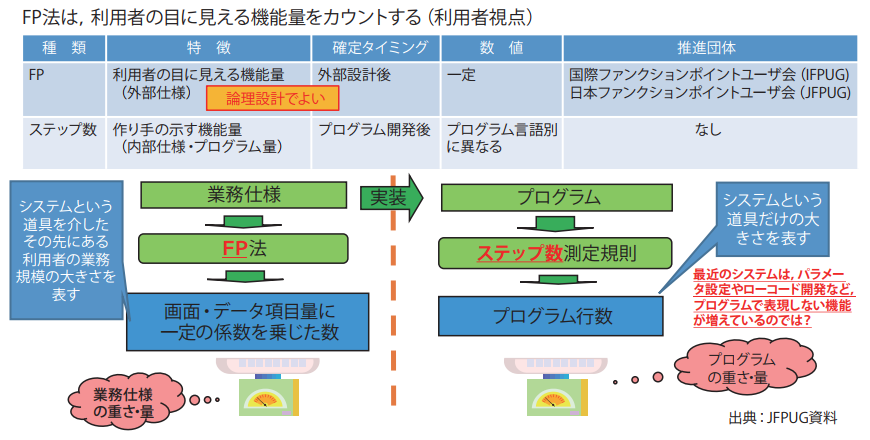

ITの大きさを示す代表的なモノサシは,「ステップ数」であろう。

いわゆるC言語やJAVAなど開発言語を用いて作成されるソフトウェアのプログラム行数のことである。

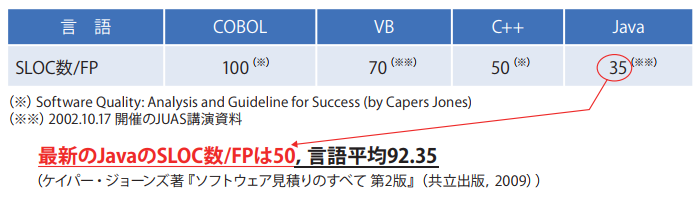

FPとステップ数はともにITの大きさを示すものであるが,図-3のとおりそれぞれ特徴が異なる。

ステップ数の特徴は,プログラム行数であるため,ソフトウェアの内部仕様の量を示している。

開発言語によって文字量が異なるため,同じ機能であっても開発言語が違えばプログラム行数も異なる。

最近ではパラメータの設定(テーブルドリブンなど)だけで機能を表現したり,ローコード開発など,プログラムを使用しないケースが増えてきており,ステップ数でITの大きさを示せない場合がある。

一方,FPの特徴は,利用者の目に見える外部仕様の量を示している。

具体的には画面やデータベースで管理されるデータ項目やその振る舞いに一定のルールに基づいた規定の係数を掛けて点数化するものである。

このため開発言語によって値が異なることがないし,パッケージソフトやクラウド(SaaS)でも扱うことができる。

さらにJFPUGのような推進団体があるため,利用方法についてレクチャーを受けたり相談することもできる。

当研究会では,事業会社メンバーの集まりのため利用者の視点に立って,利用者の目に見える機能量をカウントするFPを活用してIT価格の可視化(水準づくり)を図ることにした。

【図-3 FPの特徴】

(2)FPのメリット・デメリット

FPは,利用者の目に見える機能量をカウントするためDXやクラウド(SaaS)などの計測も可能であり,開発言語別に数量が異なることもなく,推進団体があり疑問点を確認することができるメリットがある。

一方,計測が難しいため,採用しづらい,あるいは採用しても長続きせず,結果として採用企業がステップ数よりも少ないというデメリットもある。

4. IT価格の可視化への取り組み

(1)IT価格の設定

当研究会では,下記の団体によって発行された冊子のFP単価の基礎データを使用し,IT価格の可視化を行った。

これらの冊子には,1人・月当たりに開発できる機能量を示す「FP生産性」(FP/人・月)の統計情報が記載されている。

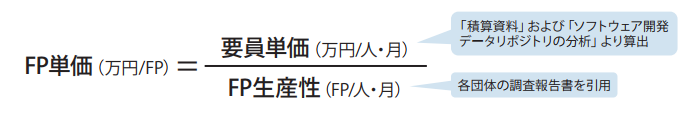

IT価格は,このFP生産性と,要員単価(万円/人・月)の組み合わせにより,「機能構築単価」(FP単価,万円/FP)を算定することで明らかにした。

ポイントは次のとおりである。

●FP単価:1FP当たりのソフトウエア開発(改良)費用

●各団体の冊子(調査報告書)には,FP生産性(FP/人・月)が掲載されていることから,以下の式にてFP単価を算出する

●要員単価は,本誌「積算資料」2019年12月号および2021年3月号の開発技術者別の技術者料金(従業員数1,000人以上)から技術者の参画割合を考慮し,要員単価を125万円としてFP単価を計算した

(2)IT価格の水準

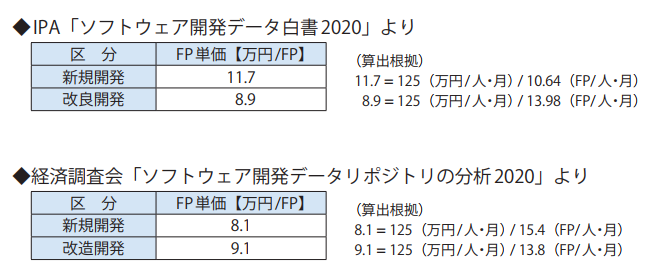

①全体のIT価格(FP単価)

(1)の試算をまとめると,IT価格(FP単価)は以下の結果となった。新規開発と改良(改造)開発と,それぞれで算定した。

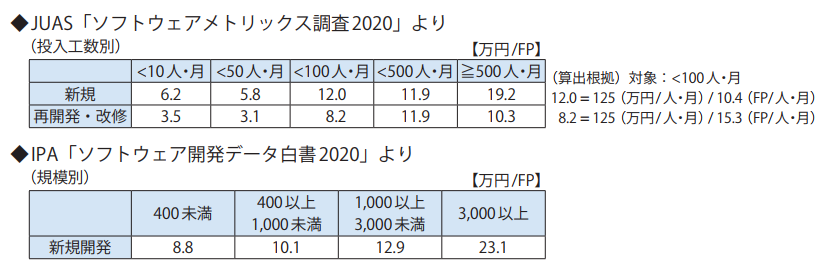

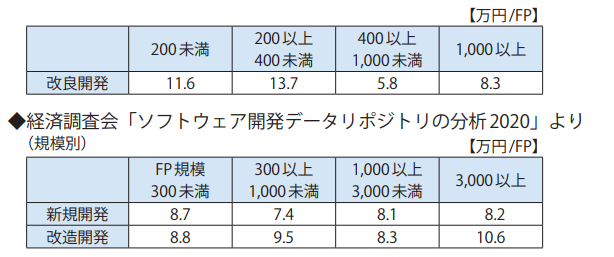

②規模別のIT価格(FP単価)

各冊子には,開発工数の大きさ別やFPの大きさ別のFP生産性が掲載されているため,これらの規模別の価格も試算した。

傾向としては,規模の大きい案件は,開発の難易度が上がり,要員数も増えると推測されるため,開発の生産性が落ち,その分価格も高くなる傾向にあることが推測される。

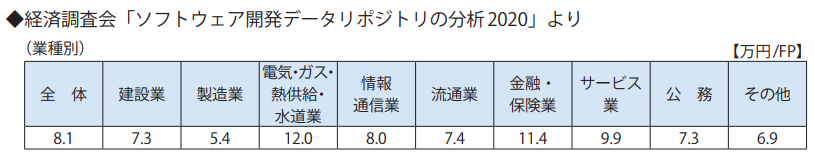

③業種別のIT価格(FP単価)

最後に業種別の価格を掲載する(新規開発のみ)。

業種別にばらつきがあるが,スピード重視なのか品質重視なのか業種によって特徴があるため,価格水準が異なったと推測する。

(3)ステップ数との換算

前述のとおり,FPは計測の難易度が高いため,採用している企業がステップ数より少ない。

そこでこれを補完するために,FPとステップ数の換算表を用意しステップ数を採用している企業でも当価格水準を活用できるようにした。

なお,これは当研究会がオリジナルで用意したわけではなく,過去にJUASが公表しているものである。

(4)IT価格水準の目安

以上により,おおよそのIT価格水準を可視化することができた。

ざっくりではあるものの「当たらずしも遠からず」ではないだろうか。

ぜひ予算取りやベンダーからの見積り,サービスの価格を評価する際の指標や検討の参考にしていただきたい。

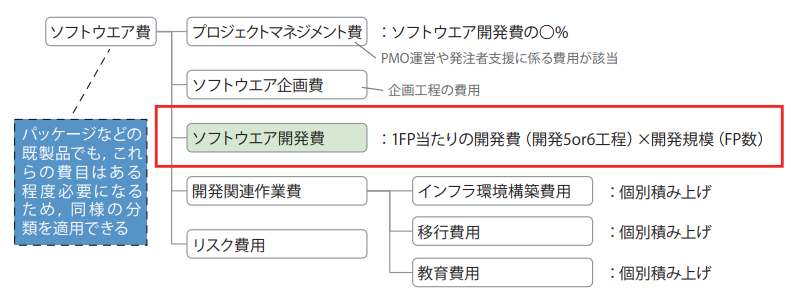

(5)IT価格の対象範囲

IT価格はいわゆるソフトウェアの開発費用だけでなく,プロジェクトマネジメントや移行,ハードウェア・ソフトウェアの購入などさまざまな関連費用が存在する。

今回我々が示したIT価格の対象範囲は,ソフトウェアの開発費用部分に相当する。また開発工程も,基本設計・詳細設計・プログラム開発・結合テスト・システムテストの5工程の範囲を想定する。

(6)既製品やDXのFPの測り方(パッケージソフトやSaaSなど)

FPは既製品やDXのFPも計測ができる。

パッケージやSaaS全体の機能(FP)は非開示のことが多く,内部の細かな仕様の把握は難しいが,自社で必要とする機能(FP)は画面やデータ項目の洗い出しができていればFPを測ることは可能である(論理設計上の「要件定義や外部設計工程で行う利用者視点の論理的なもの」でよい)。

5. 今後の課題

(1)IT価格水準の粒度が粗い

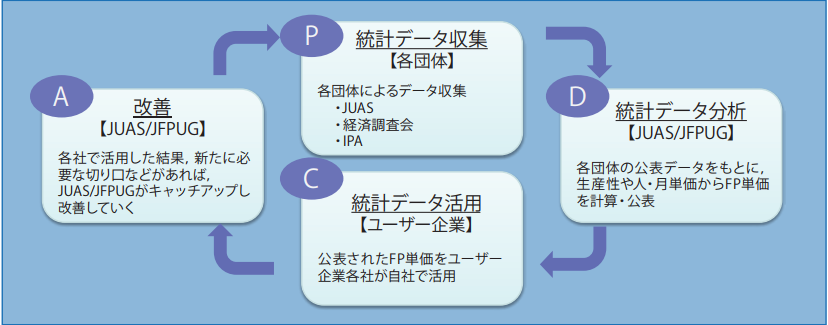

今回,3団体のデータを分析してIT価格の水準(FP単価)を整理したが,まだまだ粒度が粗い。

例えば新規開発において,JUASは「12.0万円/FP(100人・月未満)」であるのに対して,経済調査会は「8.1万円/FP」というように活用したデータにはばらつきがある。

生産性の算出方法が各団体で異なることに加え,収集したデータにプロジェクト規模などの偏りがあることが推測できる。

とはいえ我々は,「こんなデータでは使いものにならないから活用しない」と諦めるより,他の業界・製品のように「使えるデータに育てていく」ほうが,IT業界としてはるかに前向きだと考える。

よって,それぞれの団体が連携して,保有するデータを融合・収集・分析して基礎データの精度を高めていく働きかけをしたいと考えている(図-4)。

【図-4 FP単価を活用したPDCAサイクル】

(2)IT価格(FP単価データ)の直接収集

今回整理したIT価格の水準は,1人・月当たりに開発できる機能量を示すFP生産性(FP/人・月)と,要員単価(万円/人・月)の組み合わせにより,機能構築単価(FP単価,万円/FP)を策定した。

しかし,パッケージやSaaSなど既製品が主流になった昨今において,今後はこのようないわゆる手作りによる「SEの労力換算」を介すのではなく,スクラッチだろうが,既製品だろうが,手段を問わず,結局1FPいくらが水準なのか,各団体がFP単価(万円/FP)自体を直接収集・管理できるように,データ収集方法をFP生産性(FP/人・月)から機能構築単価(万円/FP)に改変していきたいと考えている。

6.まとめ

我々は,これだけITが世の中に浸透し必要不可欠なものとなった現代において,他の製品と同様ITの価格に一定の水準や指標を設けることで,IT価格の妥当性や透明性を高めIT導入の価値を分かりやすくしていくことが極めて重要だと考えている。

ぜひ皆さまもこのIT価格水準の指標を自社で活用し,評価していただきたい。

たとえFPを使ってなくても,ステップ数があれば,例えば,「JAVA50行=1FP=12万円」という換算が可能である。

一度ご活用いただき,ご質問・ご不明な点,あるいは当テーマにご賛同・ご興味があればJUASまでご連絡いただきたい。

最後に,当研究会では,IT業界のさらなる発展に寄与すべく,「お金」の視点でITの価値向上を目指して,今後もさまざまな課題解決に取り組んでいく次第である。

(注)2021年4月15日に開催した2020年度JUAS研究会成果発表資料

①4月15日成果発表動画(YouTube30分)

https://www.youtube.com/watch?v=E7NQP6xFFck

②①の詳細を記した2020年度の成果物資料

(下記URLのIT投資ポートフォリオ研究会成果物部分参照,本紙と別紙あり)

https://juas.or.jp/library/member_rpt/mr2020/

【出典】

積算資料2021年11月号

最終更新日:2022-03-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料