- 2025-08-04

- 積算資料

1. はじめに

国土交通省では、平成28年度より建設現場の生産性向上を図るため、ICT建設機械や無人航空機(UAV)等を活用したICT施工や設計・施工におけるデジタル技術の積極的活用など、「i-Construction」の取組を進めてきた。

i-Constructionに着手して以降、社会資本整備をめぐる状況は大きく変化しており、更に今後、生産年齢人口の減少が進んだ場合、社会資本の整備・維持管理といった国民生活に不可欠なサービスを将来にわたって提供し続けていくには、デジタル技術やデータの活用により、建設産業の仕事のあり方そのものを変革する必要がある。

そこで、従来の3K(きつい、汚い、危険)といった建設業のイメージを新3 K(給与が良い、休暇がとれる、希望が持てる)といった魅力ある職場に改善することで、担い手を確保することを目指す。

また、令和6年4月に発表した、更なる抜本的な建設現場の省人化対策を示す「i-Construction 2.0」に基づく「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」に取り組むことで、建設現場のオートメーション化の実現を目指す。

本稿では、i-Constructionの取組のうち、建設現場における調査・測量・設計・施工・検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいてデジタル技術を活用することで、施工の効率化を図り建設現場の生産性向上を目指す、「ICT施工」の積算基準及び関係する基準類の改定内容について紹介する。

2. ICT施工積算基準の改定

(1)ICT施工対象工種の拡大

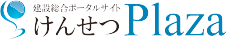

国土交通省では、ICT施工の普及促進に向けて、平成28年度のICT土工に始まり、順次ICT対象工種の基準類を整備している(図-1)。

令和7年度は、地盤改良工におけるサンドコンパクションパイル工の実施要領、積算要領、出来形管理基準等の基準類を整備した。

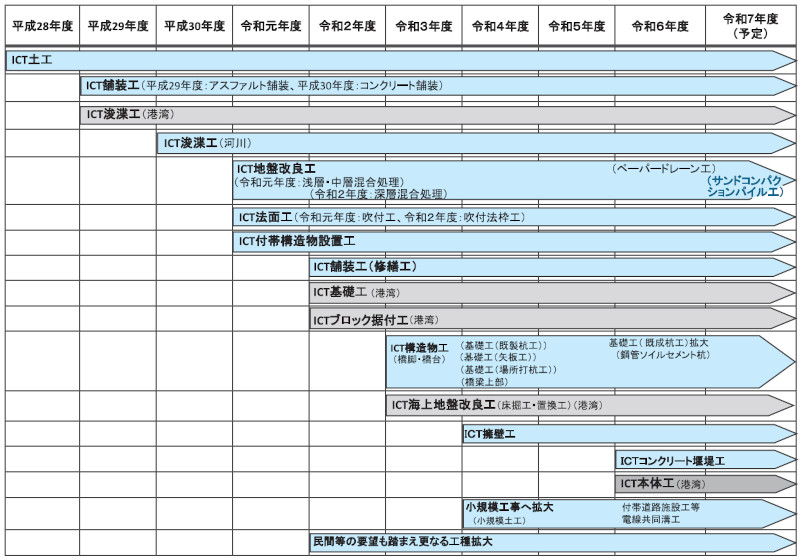

地盤改良工(サンドコンパクションパイル工)は、軟弱地盤中に振動や衝撃荷重を用いて砂を圧入し、直径の大きい圧縮された砂柱(杭)を造成して地盤を安定させる工法である。

従来の施工では、人力により杭芯位置まで建設機械を誘導し、杭造成後に100本につき1カ所、杭本体を掘り起こして杭径や杭間隔を確認していた。

ICT施工にすることで、GNSSによるナビゲーションで杭芯位置まで建設機械を誘導し、杭芯位置の全数座標や杭間隔の把握が可能となる。

また、杭の深度をリアルタイムに把握することで、杭本体の掘起しや確認作業の簡素化が図れる、といったメリットがある(図-2)。

(2)保守点検費の廃止

ICT建設機械には通信機器やモニターなどが装備されることから、通常の建設機械の保守点検費に追加して費用計上していたが、実態調査の結果、通常の建設機械の保守点検費用と差異が見られなかったことから廃止する。

3. その他ICT施工関係の見直し

(1)直轄工事におけるICT施工の原則化

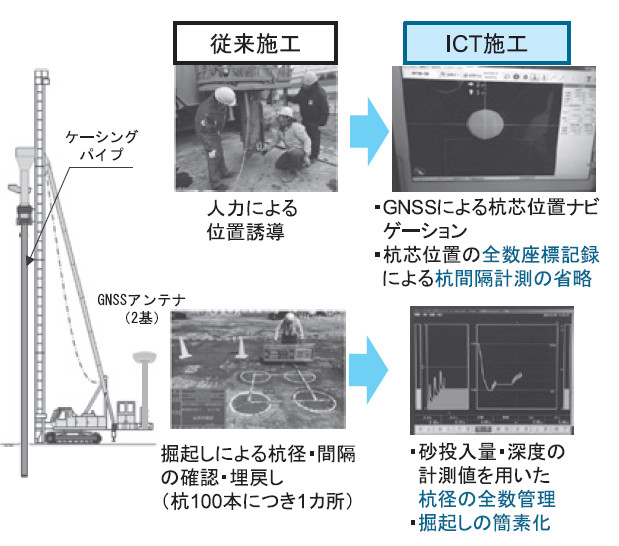

ICT施工の実施状況は年々増加しており、直轄工事において令和5年度には対象工種が含まれている工事公告件数のうち、約87% でICT施工を実施している。

また、都道府県・政令市においても工事公告件数・実施件数ともに着実に増加している。

ICT施工の導入効果について、起工測量から電子納品までの延べ作業時間についても、調査の結果、土工・舗装工で3割以上の縮減効果が見られている。

このことから、令和7年度より直轄工事においては、実施率の高いICT土工及びICT河川浚渫工について、これまで施工者希望型で実施していた部分を発注者指定型に移行することで、ICT施工の原則化を図る(図-3)。

原則化に伴い、実施要領を見直すとともに、インセンティブ措置である工事成績評定の加点を廃止する。

その他のICT施工対象工種についても、今後、取組状況を確認しながら原則化に向けた検討を進めていく。

(2)ICT舗装工(修繕工)の見直し

ICT舗装工(修繕工)の実施要領では、ICT施工の五つの段階のうち、「③ ICT建設機械による施工(施工管理システム)」及び「④ 3次元出来形管理等の施工管理」については、受注者の任意としていた。

今回、ICT建設機械(路面切削機)の普及が確認できたことから、選択項目から必須項目へ見直すこととした。

ただし、前述のICT土工等の原則化とは異なり、発注方式は従前どおり施工者希望型を継続することとしている。

(3)実施要領及び積算要領の記載内容の明確化

現在、3次元出来形管理や3次元データ納品を行う場合には、共通仮設費や現場管理費計上における補正の対象となるが、対象となる3次元計測技術の種類及び手法が分かりづらいとのことから、明確に記載することとした。

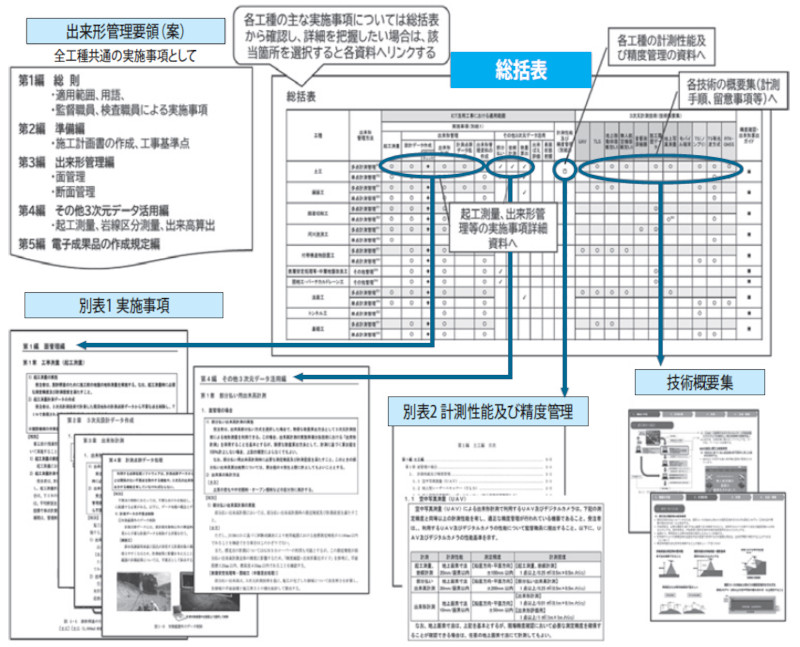

(4)出来形管理要領のスリム化

現在のICT施工に関する基準類は約1,400ページとなっており、3次元計測技術の記載内容を工種ごと掲載しているなど、いくつか重複している箇所がある。

そこで、重複箇所の記述をスリム化するとともに、基準類の総括表を作成して必要な情報を容易に見つけられるように再編した。

これにより、基準類を確認したい場合には、総括表の該当箇所を選択すると各資料へリンクするようにした。

併せて、3次元計測技術の技術概要集も作成した(図-4)。

(5)提出書類の簡素化

現在、3次元計測機器を使用する場合には、精度確認試験に際しての機器の名称や写真、測定結果や測定状況の写真を監督職員に提出することを義務付けていた。

ICT施工の原則化に伴い、令和7年度からは3次元計測機器の精度確認結果のみを提出することとした。

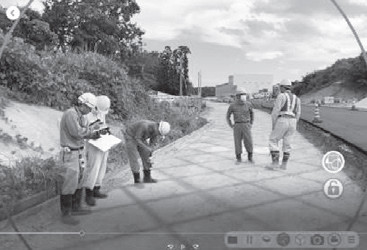

また、3次元出来形管理に際して、AR技術を活用して標高較差を現地に投影することで視覚的に確認する場合、出来形管理図表の提出を不要とすることとした(写真-1)。

(6)監督検査要領の再編

現在の監督検査要領は、3次元計測技術ごとに整理されていて分かりにくいとのことから、出来形管理要領と同様に工種ごとに再編した。

4. おわりに

平成28年度から取組を開始したICT施工は、令和7年度より直轄工事においてICT土工、 ICT河川浚渫工の原則化という大きな節目を迎えることができた。

一方で、新しい技術がどんどん開発されていくなかで、有益な技術活用に則した基準類の制定や改定を行う必要がある。

引き続き、現場実態を把握することで適切な積算基準及び基準類を整備し、建設現場の更なる生産性向上、省人化につなげてまいりたい。

【出典】

積算資料2025年5月号

最終更新日:2025-08-04

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料