はじめに

現在、政府では、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムを構築することにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会「Society5.0」を実現すべく取り組んでいる。

Society5.0の実現は、都市の問題を扱う都市政策にとっても重要な課題であり、スマートシティの取り組みをはじめとして、都市政策の領域においても、データや新技術を活用し、人間中心のまちづくりをさらに進めていくことが喫緊の課題となっている。

このような問題意識のもと、国土交通省都市局では、2020年度から「Project PLATEAU(プラトー)」を新たにスタートさせ、「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション(UDX:Urban Digital Transformation)」に取り組んできた。

その目的は、都市空間を「3D都市モデル」と呼ばれるデータによって再現し、これを活用してまちづくりに新たな価値をもたらすことにある。

このため、2020年度のPLATEAUでは、全国56都市を対象に、面積約10,000km²、建物約1千万棟という世界的にも前例のない規模で3D都市モデルを整備し、さらに、これを活用して40以上の実証実験やフィージビリティスタディを展開した。

また、3D都市モデルはオープンイノベーションの観点から、オープンデータ化を前提として整備しており、2021年3月から「G空間情報センター」において順次データを公開し、2021年8月に全国56都市のオープンデータ化を完了した。

データについては、政府標準利用規約などのオープンライセンスを採用することで二次利用を可能としており、各分野における研究開発や商用利用の活性化を狙っている。

本書では、Project PLATEAUの概要と今後の展開について紹介する。

Project PLATEAUの概要

(1)「3D都市モデル」とは何か

PLATEAUでは、都市空間のデジタルツインあるいはまちづくりのDXを実現するための中核となる概念として、「3D都市モデル」を定義している。

3D都市モデルとは、単なる“都市空間の3Dモデル”ではない。

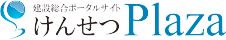

既に商用サービスやオープンデータとして提供されている一般的な“都市空間の3Dモデル”は、都市を構成する建物や橋、道路などのさまざまなオブジェクトをCADソフトなどを用いてモデリングし、サイバー空間上で表示する。

つまり、都市空間の“幾何形状”をサイバー空間上で再現するものであり、いわゆる「ジオメトリモデル(Geometry Model)」と呼ばれるものである。

PLATEAUが整備を進める3D都市モデルは、このような幾何形状(ジオメトリモデル)に、「建物」、「壁」、「屋根」などの地物定義や、「用途」、「構造」、「築年」、「災害リスク」などの活動的な意味(属性情報)―つまりヒトにとっての都市空間の意味―を付加した形で構築される点に最大の特長がある。

このような“都市空間の意味”は「セマンティクス(Semantics)」と呼ばれており、3D都市モデルとは「ジオメトリとセマンティクスの統合モデル」と呼ぶことができる(図-1)。

このような統合モデルを可能とするデータ形式として、「CityGML」が国際的な標準規格として定められており、今回整備した3D都市モデルもCityGMLを採用したものである。

PLATEAUでは、「3D都市モデル」を「CityGML形式により都市スケールで整備されたジオメトリとセマンティクスの統合モデル」と定義している。

3D都市モデルのセマンティクスを用いることで、ジオメトリモデルのみではできなかった高度な分析、可視化、シミュレーションを都市スケールで実現することが可能となる。

例えば、「屋根(roof)」の属性値が含まれたジオメトリを抽出し、角度や傾き、日陰などを入力することで、都市スケールで太陽光発電シミュレーションが可能とな

る。

また、屋内外の歩行可能な「床(floor)」や「歩道(sidewalk)」を抽出すれば、屋内外を含む立体的な避難シミュレーションを行うこともできるようになる。

他にも、建築物の「壁面(wall)」の位置や材質(material)情報を活用することで、騒音や電波の拡散・減衰シミュレーションなども可能となる。

このように、ジオメトリとセマンティクスの統合モデルは、都市空間の再現を限りなく緻密に行うポテンシャルを有している。

換言すれば、コンピューター/プログラムが認識する3D都市モデルのデータを限りなく現実に近づけることが可能となる、このようなデータの“マシンリーダブル(machine readable:機械可読性)”こそが、まちづくりのDX/都市空間のデジタルツインの実現に向けた3D都市モデルのポテンシャルであるといえる。

3D都市モデルのセマンティクスを生かしたユースケース開発はまだ萌芽的ではあるものの、国外ではCityGMLを採用する

動きが広がっており、今後のユースケース拡大が期待されている。

PLATEAUでは、3D都市モデルの整備とともに、これを用いたユースケースの開発、3D都市モデルの整備・利活用ムーブメントの惹起、オープンデータ化に取り組むことにより、まちづくりのDXを推進し、「全体最適・持続可能なまちづくり」、「人間中心・市民参加型のまちづくり」、「機動的で機敏なまちづくり」を実現していくことを目指している。

(2)「3D都市モデル」の整備

前述のとおり、2020年度のProject PLATEAUでは、東京23区をはじめ全国56都市を対象に3D都市モデルのデータ整備を実施した。

例え

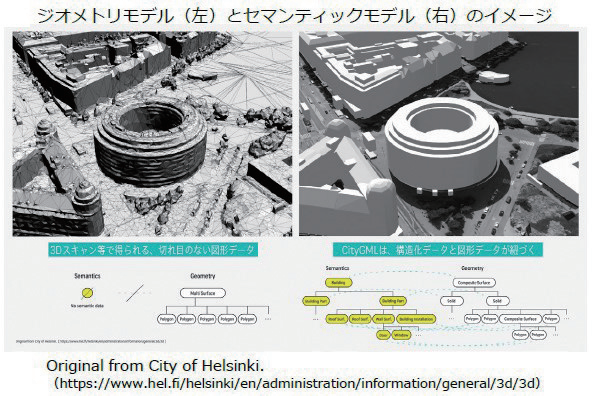

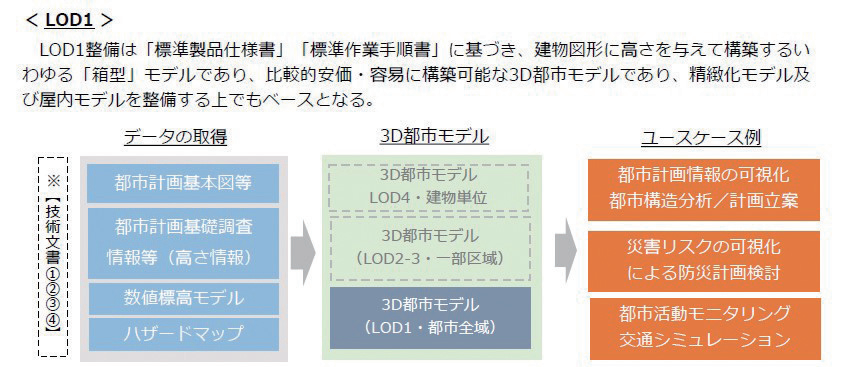

3D都市モデルは、都市計画のために作成されている都市計画基本図などの都市の図形情報、航空測量などによって取得される建物・地形の高さや形状情報、都市計画基礎調査などによって取得された建物・土地の利用現況や災害リスク情報などの属性情報を用いて整備される。

すなわち、3D都市モデルの整備は、地方公共団体が保有する既存データを利用して作成することを基本としており、新規測量や新規データの取得は補完的に行われる。

このような方法によって、比較的低コストで3D都市モデルを整備することが可能となる(図-2、3)。

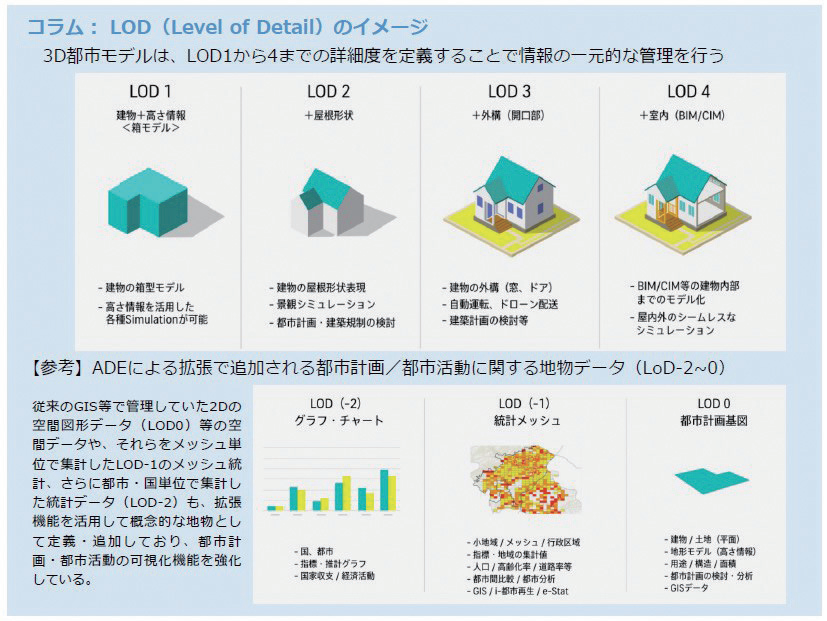

また、CityGML形式によって作成される3D都市モデルは、建物などの地物の表現に関して、LOD(Level of Detail)と呼ばれる概念を定義している。

LODとは、モデルの「詳細さの度合い(詳細度)」であり、一つのオブジェクトの幾何をその利用や可視化の目的に応じて、複数の段階に抽象化することを可能とする、マルチスケールなモデリングの仕組みである。

例えばLOD1は、建物図形に高さを与えた単純なモデルであり、低コストで都市スケールの3D都市モデルを整備するのに適している。

他方、LOD4は建物の屋内や付属物を含めたモデルであり、建物内外を含めた高精度のシミュレーションに利用可能である。

この仕組みにより、3D都市モデルは同じ地物に関する詳細度の異なるさまざまな情報を統合的に管理・蓄積・利用することが可能である。

例えば、投影縮尺に応じた適切な詳細度での可視化やユースケースに応じた最適なモデルの適用が可能となるなど、多様なアプリケーションで柔軟な利用が可能となる(図-4)。

(3)ユースケース開発

Project PLATEAUでは、多様な領域での活用ポテンシャルを実証するため、各種実証実験やフィージビリティスタディ(実証可能性調査)を実施している。

うち建設関係のユースケースとしては、BIMモデルとの連携がある。

bSI(buildingSMART International)が策定した三次元モデルデータ形式である「IFC」を介して「CityGML」に再変換を試み、そこで得られた知見を令和3年3月末に「3D都市モデル整備のためのBIM活用マニュアル」として公表している。

同マニュアルにおいては、建築情報が財産的な価値を有することがあることなどについて例示するとともに、特に機密情報や安全性に関わる可能性のある情報の取り扱いなどについては利用権限について当事者間の合意が必要であることについて記載している。

現在、具体のユースケースとして2つ紹介する。

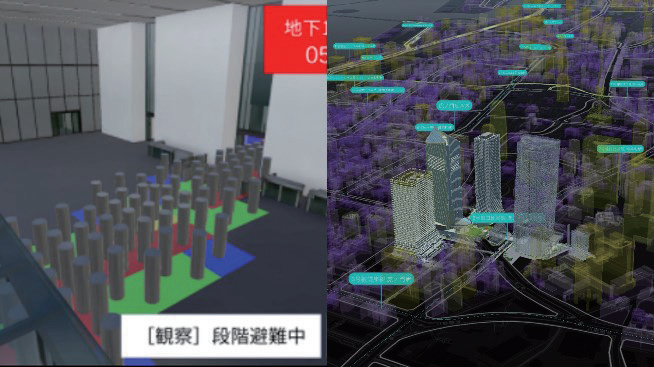

一つ目は屋内外をシームレスにつなぐ避難訓練シミュレーションである。

東京都港区虎ノ門ヒルズのBIMデータを用いて作成した細密な屋内モデルと3D都市モデルをシームレスにつなぐバーチャル空間を構築。

建物内から建物外への避難の動きを再現・検証できる避難シミュレーションツールと徒歩出退社訓練を支援するツールを開発した。

これにより、屋内外をシームレスにつなぐシミュレーションを可能とし、ビル管理者やワーカー向けの訓練や安全な避難経路の検証に活用することができた。

二つ目はエリアマネジメントのデジタルツイン化である。

東京ポートシティ竹芝のBIMデータをベースとしたLOD4の3D都市モデルを作成し、周辺エリアの3D都市モデルと統合した『バーチャル竹芝』を構築した。

システム上ではエリア来訪者向けのルート案内表示サービスや、ビル管理者向けの混雑状況監視・要注意者検知・警備員オペレーション支援などのファシリティマネジメントサービスを提供し、3D都市モデルと設置された多数のセンサーから取得されるデータを用いてビル管理の業務効率化やエリア来訪者の利便性向上を検証するなどの取り組みを行った。

それぞれの取り組みについては、同マニュアルにおいて、目的に応じて異なるデータ形式間で引き継いで活用した具体のデータタイプや、データの取り扱いに関する合意などの概要についても紹介している(図-5、6)。

(4)ムーブメントの惹起

PLATEAUでは、官民の幅広いプレーヤーや技術ホルダに関心を持っていただき、3D都市モデルの整備・活用のムーブメントを全国へと広げていくため、プロジェクトに関する情報発信に力を入れている。

情報発信の一環として、ウェブサイトの開設や、各種イベント開催などを行っている。

また、ウェブサイトでは、ユースケースの紹介記事の配信、コンセプトムービー・ユースケースムービーの公開、有識者インタビュー記事の掲載など豊富なコンテンツを発信している(図-7)。

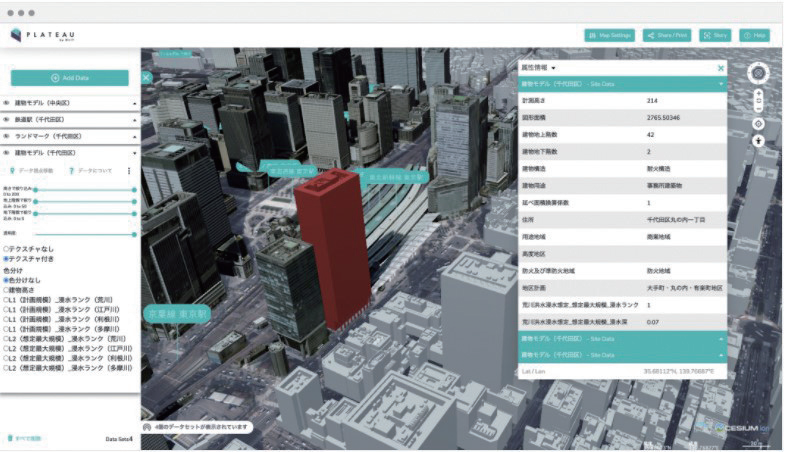

3D都市モデルのビューアとして、「PLATEAU VIEW」を開発・公開している。

PLATEAU VIEWは、3D都市モデルをインターネットブラウザ上で閲覧可能とするシステムであり、専門的な開発環境がなくてもPLATEAUの成果を体感することができる。

また、属性情報やユースケース(人流・環境など)のデータを重畳して表示する機能や、BIMモデルの可視化機能も搭載している(図-8)。

おわりに-今後の展開

PLATEAUの取り組みはまだ始まって間もない黎明期にあり、今後は、全国の地方公共団体等と連携し、整備・更新の動きを活性化していく必要がある。

このため、2020年度の取り組みの成果を取りまとめる形で、地方公共団体の職員向けの「3D都市モデルの導入ガイダンス」や、民間企業、研究機関、エンジニア向けの技術資料など、10編の「3D都市モデル導入のためのガイドブック」をウェブサイト上で公開している(https://www.mlit.go.jp/plateau/libraries/)。

今後も、国土交通省都市局では、ウェブサイトやSNSなどを通じてPLATEAUの成果を紹介するとともに、さらなる取り組みの深化を図っていく。

そのメインスコープは、3D都市モデルの整備・更新・活用のエコシステムの構築である。

3D都市モデルを全国に展開し、スマートシティをはじめとするまちづくりのDX基盤としての役割を果たしていくため、BIMモデルから必要なデータを統合しての活用も柱の一つとしつつ、3D都市モデルの整備都市の拡大、簡易・効率的な整備・更新手法の開発、自動運転やロボット運送などのユースケース開発の深化、街路空間や街路樹・標識など緻密なスケールの地物のデータ仕様定義などに取り組んでいく。

【出典】

建設ITガイド 2022

特集1 建設DX、BIM/CIM

最終更新日:2023-07-14

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド