1. 災害時に顕在化する「トイレの問題」

大きな地震や豪雨災害が発生すると、被災地で最初に直面するのが「トイレが使えない」という現実です。

断水や停電、処理施設等の被害によって水洗トイレはすぐに機能を失い、避難所などでは多くの人が排泄を我慢するようになります。

トイレに行く回数を減らすために水分を控えた結果、脱水症やエコノミークラス症候群等を発症し、命を落とすことにつながります。

能登半島地震における災害関連死者数は直接死者数を上回っています。

災害時のトイレ対策は、単なる生活の不便の問題ではなく、まさに「命を守る防災」であると言えます。

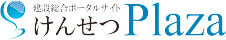

東日本大震災では避難所に仮設トイレが充足するまでに要した日数について3日以内と回答した自治体は34%で、一か月以上かかった自治体も14%ありました(図- 1)。

最も時間を要した自治体は65日間でした。

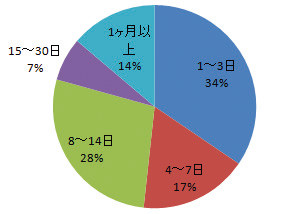

熊本地震で仮設トイレが避難所に届いた日を被災者に尋ねたところ、3日以内に到着したのは49%でした(図- 2)。

能登半島地震では、仮設トイレが避難所に3日以内に届いたのは、弊団体が調査した10か所の避難所のうちわずか1か所でした。

調査方法等は異なりますが、これらからわかることは仮設トイレはすぐに来ないということです。

また、時間経過とともに仮設トイレの設置は進んでいきますが、照明がない、段差がある、臭いがひどい、洋式便器が少ない、男女分けのゾーニングがされていないなど、使い勝手の悪さが被災者にさらなる負担を与えました。

このような問題を繰り返さないためには、発災後の緊急対応だけでなく、平時から誰もが安心して使えるトイレ環境を整え、それを災害時に活用できるようにすることが重要です。

トイレ整備を「防災インフラ」として位置付け、社会全体で質を高めていく視点が求められます。

本稿では、災害時に被災者が安心して使えるトイレ環境づくりに必要な質の向上に向けた取組みについて紹介するとともに、今後の課題について整理します。

2. 災害用トイレの標準仕様・規格の動向

災害対策基本法を元に作成された防災基本計画には、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民それぞれの役割を明確にするとともに、防災業務計画および地域防災計画において重点を置くべき事項の指針が示されています。

この計画において、災害用トイレに関して以下のような記述があります。

・「市町村は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努めるものとする。」

・「市町村は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、~略~ 避難生活に必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に1回、広く住民に公表するものとする。

この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量(最低3日間、推奨1週間)を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。

また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、こどもにも配慮するものとする。」

つまり、災害用トイレとして記載されているものは、携帯トイレ、簡易トイレ、マンホールトイレ、仮設トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等となります。

これらは時間経過に応じて組み合わせて活用することが効果的ですが(図- 3)、長らく基準や仕様がなく、行政や事業者が導入を検討する際に「何を選べばよいか」が分かりにくいという課題がありました。

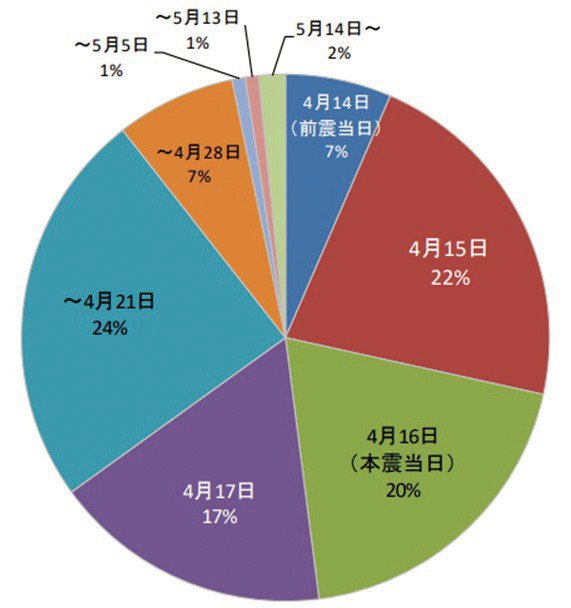

こうした中で、2016年に国土交通省は建設現場の職場環境改善の流れを受けて「快適トイレ」の標準仕様を発表しました。

また、2025年、トイレカーやトイレトレーラーなど、機動性の高い移動式トイレに関しては、内閣府が「災害対応車両」として登録するための基準を作成しました。

さらに、日本トイレ研究所は、2025 年に災害時に使用する携帯トイレの品質を明確化するために独自の規格を作成し、規格適合評価制度をスタートしました。

これらは、トイレの「量」だけでなく「質」を確保するための新たな仕組みであり、災害時に命と健康を守る社会基盤づくりの一歩です。

以下にそれぞれの概略を説明します。

3. 建設現場から始まった「快適トイレ」の提案

仮設トイレの多くは建設現場で使用することを目的に開発されてきました。

そのため、堅牢性や運搬のしやすさは優れているものの、快適性は後回しにされてきたのではないでしょうか。

和式便器でスペースが狭く、照明がない、臭気が強いなど、こうしたトイレ環境は、とくに若年層や女性にとって働きづらく、建設業界全体の人材確保にも影響していたと考えられます。

そこで国土交通省大臣官房技術調査課と日本トイレ研究所は、2015年に「どこでもトイレプロジェクト」を立ち上げました。

このプロジェクトは、建設現場で使用する仮設トイレの質を高めることで、労働環境の改善を図るとともに、災害時やイベント時にも安心して使えるトイレ環境を整備することを目的とした取組みです。

「必要なときに、必要な場所に、必要なだけトイレを届ける」という理念のもと活動を展開しました。

この取組みを通じて、2016年には国土交通省が「快適トイレの標準仕様」を策定しました。

洋式便器や水洗および簡易水洗機能、臭い逆流防止機能、容易に開かない施錠機能、照明設備など17項目を設け、このうち必須とされる11項目を備えたトイレを「快適トイレ」と定義しました(図- 4)。

日本トイレ研究所はこれに基づき、要件を満たした製品を「快適トイレ」として認定するとともに、「快適トイレ認定ステッカー」を発行しています(図- 5)。

トイレの品質を見える化し、トイレ設置者と利用者の双方が共通認識できるようになることを目指しています。

「快適トイレ」は、平時の建設現場で広く使われることで改良が進み、その経験や技術が災害時にも生かされます。

つまり、日常的な利用が非常時の備えになるという、極めて実践的な防災の取組みでもあります。

4. 携帯トイレの規格化と「選べる備え」

災害発生後、まだ仮設トイレが届かない段階で重要になるのが携帯トイレです。

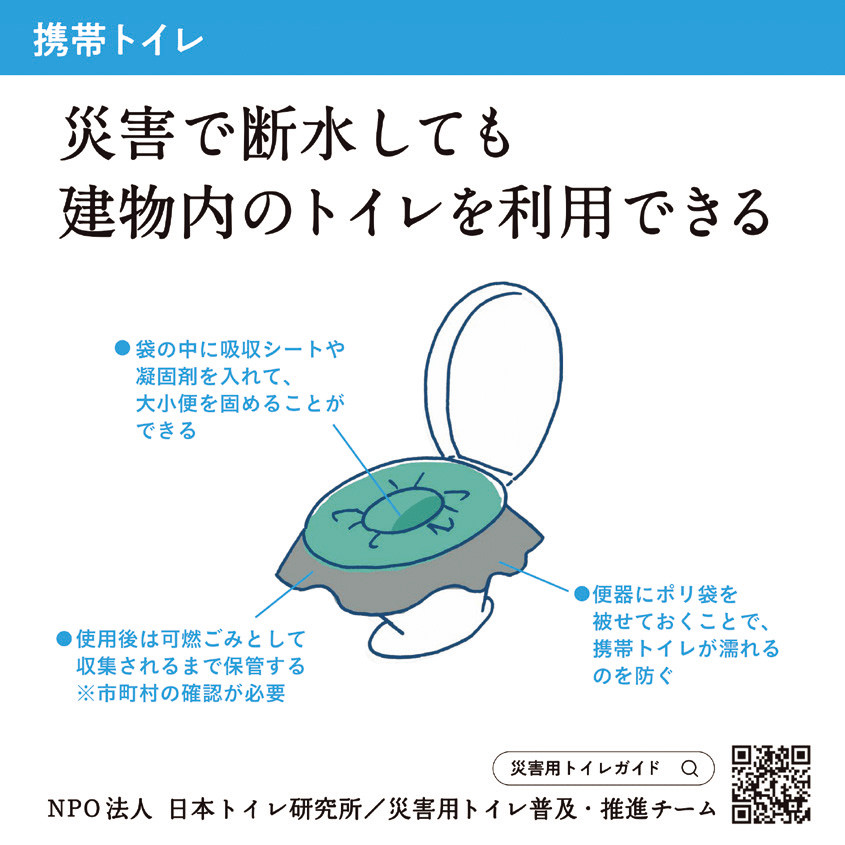

携帯トイレとは、既設トイレの便器に取りつける袋タイプのトイレで、袋内に排泄した大小便を凝固・吸収して安定化させる仕組みになっています。

自治体の確認が必要になりますが、使用後は概ね可燃ごみ扱いになるため、ごみ収集が再開されるまで保管することが必要です(図- 6)。

建物内のトイレ個室を有効活用できるため、雨や雪などの悪天候時や真っ暗な夜間でも屋外に行く必要はありません。

また、トイレ個室は鍵がかかりプライバシーが守られているため安心です。

手すりがあり、便器が床に固定されているため、障害者や高齢者等にも安全です。

もしも汚した場合にもトイレは掃除しやすい材質で出来ています。

避難所、自宅、オフィス、病院、商業施設など、様々な場所に携帯トイレを備えておくことで発災後のトイレの初期対応が可能となります。

しかし、市場には多種多様な携帯トイレ製品が存在し、吸収や防臭の性能などがバラバラで、中には十分に吸収しないものもあります。

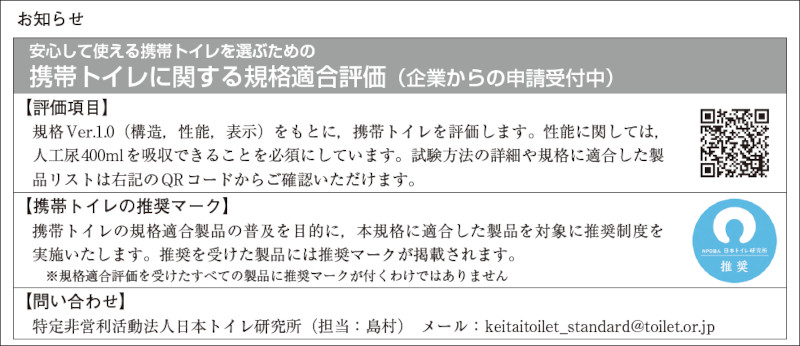

そこで、日本トイレ研究所は2025年7月に「携帯トイレに関する規格 Ver.1.0」を作成し、規格に適合している優良製品を明確化しました。

この規格では、構造、性能、表示に関する項目を設定し、吸収性能の基準としては「人工尿 400mLを確実に吸収できること」を求めています。

これにより、自治体や企業、市民が安心して選定・備蓄することをサポートしたいと考えております。

優良製品を「携帯トイレに関する規格適合製品リスト(PDF)」https://toilet.or.jp/activities/keitaitoilet_standardとして公表していますので、備蓄の際に参考にしてください。

携帯トイレは、平時にキャンプやアウトドア、防災訓練、介護の現場などで活用することによって、使い方を体験的に学び、課題を改善することができます。

日本トイレ研究所は、11月10日(いいトイレの日)から11月19日(国連世界トイレの日)を「トイレweek」として、トイレや排泄の大切さを啓発する活動を実施しており、毎年、この活動に参画する小中学校に「トイレの教科書」を配付しています(図- 7)。

この教科書には、携帯トイレの使い方をイラストで解説しています。

児童・生徒が携帯トイレの使い方を学ぶことで、自身の健康を守るとともに、家族に伝えることができます。

「備えながら使う」ことこそが真の防災であり、誰もが抵抗感なく利用できるようにするための社会的習慣づくりが求められています。

5. マンホールトイレの課題と今後の展望

下水道・浄化槽・便槽に接続するマンホールトイレは、災害時にし尿を安全に管理できる仕組みとして注目されています。

事前に整備しておくため、災害時に外部から調達する必要がなく、すぐに使用できる可能性があります。

また、トイレ個室の入口に段差がないことも利点です。

これまで、東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨などで利用されました。

ただし、地盤沈下や液状化等で下水道・浄化槽・便槽が損傷してしまった場合は、使用できなくなるため、その際の対応を考えておく必要があります。

また、現状ではトイレ個室の構造や施錠方法、換気・照明設備、バリアフリー対応などに明確な基準はなく、自治体ごとに質が異なります。

これまでの災害では、風でトイレ室が転倒してしまったり、衛生的に維持管理ができなかったりと課題も明確になっています。

被災経験のある宮城県東松島市は、当時の教訓をもとに改善を繰り返し、運動会等で実際に使用することで、地域住民自身が運営できるように取り組んでいます(写真- 1)。

マンホールトイレ整備の基本的な考え方は「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」(国土交通省水管理・国土保全局上下水道審議官グループ)がありますが、トイレ個室の堅牢性・安全性・快適性などを含めた標準仕様を作成しなければ、せっかくの設備が有効に活用されない恐れがあります。

今後は、マンホールトイレの統一的な仕様の整備を検討することが望まれます。

6. 移動式トイレの拡大と課題

能登半島地震では、トイレカーやトイレトレーラーなどの移動式トイレが活躍しました。

これらは道路啓開とともに被災地へ移動でき、設置工事を必要としない利点があります。

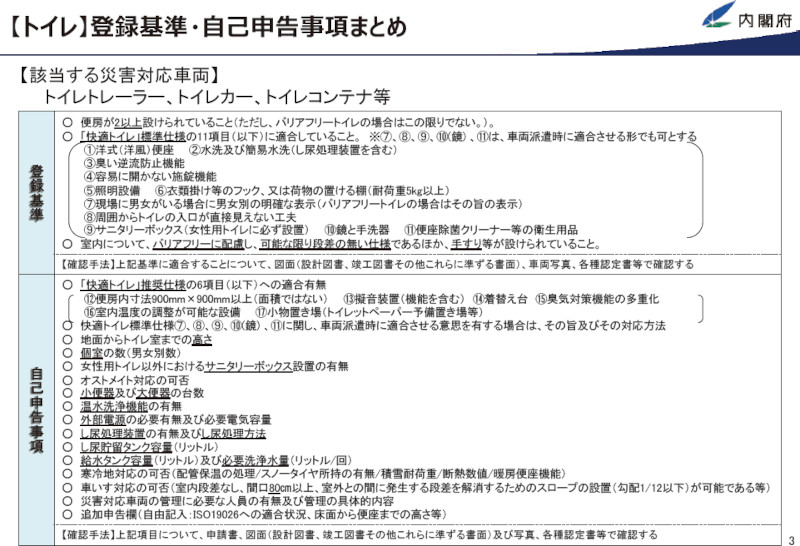

内閣府では、これらを「災害対応車両」として登録するための基準を定めており、トイレに関しては、原則として便房が2以上あること、快適トイレ仕様であることなどが求められます(図- 8)。

これにより、移動式トイレにも快適性と安全性を確保する方向性が示されました。

しかし、現在、開発されているトイレカーやトイレトレーラー等は、多種多様です。

それぞれが独自の方向性で開発しているため、給水や汲み取りの容量と作業性、寒冷地対応、清掃・維持管理などの平時・災害時における運用方法も含めて課題があります。

特にトイレ室にアクセスする際の階段・昇降時の転倒リスクの対策など、現場目線での改善が求められます。

こうした課題も、平時にイベントや工事現場などで利用し、使う人の声や現場で維持管理する人の声を反映させることで改善につなげていくことが重要で、現段階よりもう一歩踏み込んだ仕様の提示が必要だと考えます。

ここで参考にしたいのがイタリアでのコンテナトイレの支援です。

国内の各拠点に共通の仕様に基づいて開発されたトイレコンテナが備えられているため、運搬方法や設置方法、給排水の考え方が統一されています。

そのため、各地の職能支援者で対応することが可能です。

また、災害時の運用を徹底するための訓練を定期的に実施していることも参考にすべきです。

イタリアでは、日常と同じトイレ環境を確保することを目指しています。

子どもから高齢者までが安全に使用できるように、コンテナトイレは床置きが前提となっており、段差を極力解消するようになっています。

現地でヒアリングした際に、運びやすさよりも使いやすさを重視すると言っていたことが印象的です。

7. 平時の活用が「備え」になる社会へ

トイレは単なる施設ではなく、人の尊厳と健康を守る基盤です。

高齢者や障害者、子ども、女性など、排泄環境に求める条件は異なります。

平時に多様な人々が実際に利用し、感じた不便や困難を改善していくことで、災害時にも誰もが安心して利用できるトイレ環境が整っていきます。

「災害時に使う特別なトイレ」ではなく、「いつもの生活の中にあるトイレが、そのまま災害にも対応できる」ことが必要です。

災害時のトイレ問題は、これまで軽視されがちだったように感じます。

被災者の尊厳と健康を守る上で、トイレは食料や水と同等に重要なライフラインです。

快適トイレの標準仕様、携帯トイレの規格、移動式トイレの登録基準といった新しい制度は、ようやくその土台を整えつつあります。

これらを単なる基準で終わらせず、平時の利用と改善を重ねる「生きた仕組み」へと育てることが、今後の課題です。

災害関連死ゼロを実現するために、トイレ環境の質的向上は不可欠です。

国・自治体・企業・市民が協働し、誰もが安心して排泄できる環境を整えることが、これからの「いのちを守る防災」の中核をなすと考えます。

本稿が災害時におけるトイレの質的向上の一助になれば幸いです。

【出典】

積算資料公表価格版2025年12月号

最終更新日:2025-11-20

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版