はじめに

災害時におけるトイレの確保や管理は、被災者の健康や被災生活における衛生環境の確保等の観点からも極めて重要である。

能登半島地震等の大規模災害では、水洗トイレが長期間使用できず、衛生環境が悪化し、感染症の拡大や健康被害、さらには災害関連死にもつながった。

トイレに関する問題は、大規模な災害が発生する度に繰り返し発生しており、被災者の命と健康、活力を守る上で、深刻な課題である。

そのため、東京都においては、2023年(令和7年)3月に、「東京トイレ防災マスタープラン」を策定した。

このプランを東京都全体におけるトイレ環境の整備指針として、区市町村と連携しながら災害用トイレを整備していくための取組みを進めているところである。

1.プラン策定に当たっての想定

2020年(令和4年)に東京都が公表した、首都直下地震等による東京の被害想定では、ライフラインや交通インフラ等の被害シナリオを定性的に評価し、水洗トイレの機能が停止することで、避難所等のトイレに被災者が殺到し、衛生環境が悪化する可能性を想定している。

不衛生なトイレの使用等は、感染症のまん延やトイレや食事等を控えることによる健康障害、災害関連死、治安の悪化等につながることになる。

想定されるライフライン等の被害を踏まえ、復旧までの間を乗り切るため、十分な量の災害用トイレを確保する必要がある。

そこで、今回のプランを策定するに当たり 、基礎となるトイレ数等について想定を実施した。

内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を参考に、災害発生当初は、避難者約50人当たり1基、その後、避難が長期化する場合(1週間以降)には、避難者約20人当たり1基の災害用トイレの確保に努めることとした。

なお、女性用と男性用の割合を3:1とすることが目安とされている。

その上で、区市町村および都関係部局において、確保している災害用トイレに対する照会調査を行った。

上述の東京の被害想定で、最大の被害が生じる「都心南部直下地震(冬・夕方、風速8m/ s)」を対象に分析した結果、区部では発災後1週間以内(50人/1基)で最大54,098基、1週間以降(20人/1基)で最大138,021基のトイレの不足が想定される。

また、多摩部では発災後1週間以内で最大3,194基、1週間以降で最大3,942基のトイレの不足が想定される(表- 1)。

表-1 「東京トイレ防災マスタープラン」資料編p26区部及び多摩部における不足基数

注)不足する基数を区部、多摩部、都全体で合計した値を示す。

「0」は基数が不足する団体がない状況を示す。

なお、宅内の下水道の利用制限(集合住宅含む)、上水道の断水の解消期間(影響の長期化)及び停電の影響について、試算への直接的な反映が困難なため、考慮していない。

2.災害用トイレの適切配置に向けた指標

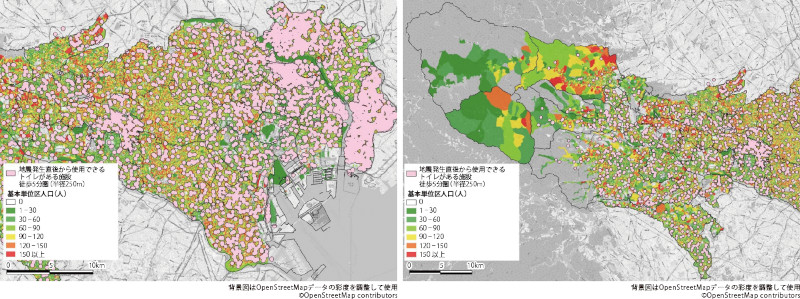

災害用トイレを適切な場所に配置する指標として、災害時に使用できるトイレがある施設の徒歩約5分圏外を、「災害時トイレ空白エリア」とした。

これは、先述の区市町村および都関係部局への照会調査結果で回答を得た施設を中心として、徒歩約5分圏(半径250m)の円を図示し、徒歩5分圏外の範囲を「空白エリア」として設定したものである。

図示した「空白エリア」と2020年度(令和2年度)国勢調査 基本単位区の人口と比較し、優先的にトイレを整備すべきエリアの参考情報とした(図- 1、図- 2)。

さらに、災害時に使用できるトイレがある施設のトイレ充足度を評価する指標として、施設のトイレを利用することが想定される利用者数(先述の国勢調査の基本単位区の人口から算出)を設置されている災害用トイレの基数で割ることで算出した。

これを基に、適切な量のトイレが配置されているかの度合いを可視化した。

3.フェーズに応じたさまざまな災害用トイレ

また、発災直後から時間の経過により、利用していく災害用トイレは移行していく。

発災直後から3日間程度は、ライフライン停止や道路閉塞等の状況や帰宅困難者等により、主に携帯トイレや簡易トイレを使用することになる。

また、避難施設周辺のマンホールトイレや災害対応型常設トイレ等も利用できる。

発災から1週間までは、道路啓開により一部地域ではトイレカー・トイレトレーラー、トイレコンテナや仮設トイレ等も配備していくことになる。

発災後1週間を経過するとライフラインが一部回復し、水洗トイレ等も復旧し始め、携帯・簡易トイレの利用が減少してくる。

トイレコンテナ等は、給排水の仮設配管を行なうことで、使用・維持管理状況を改善できる。

発災後2週間を経過すると、避難の長期化により避難者のニーズも多様化し、質の高いトイレを優先的に利用していくことになり、1か月を経過すると、ほぼすべての地域でライフラインは回復し、被害の残る一部地域での運用という動きになる(表- 2)。

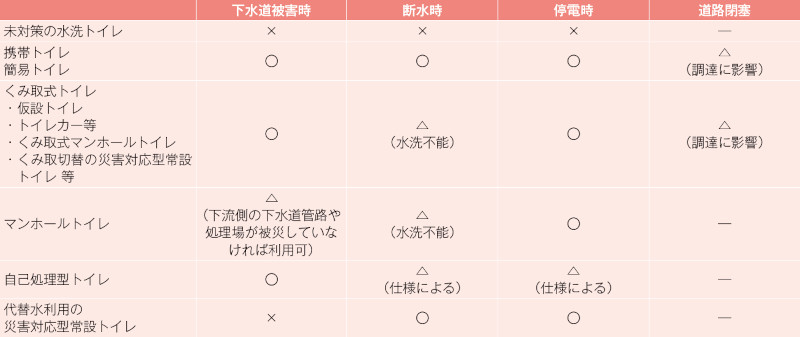

今回、東京都では、本プランの資料編において、災害用トイレの種類ごとに、特長やメリット・デメリット、確保・整備に当たり考慮すべき仕様等をまとめている(表- 3)。

こちらについては、トイレの種類が多岐に渡るために、「東京トイレ防災マスタープラン」資料編13ページ以降を参照して頂きたいが、特筆したい考慮すべき仕様として、次の項目が挙げられる。

まず、トイレについては、高齢者や障害者も使用できるよう、洋式仕様の便器を用いること、トイレの個室は防犯性確保のため、内側から施錠可能なことや透けない、堅ろう性を持たせること、内外に照明を備えることが必要である。

また、臭気対策や水洗または簡易水洗機能等も必要である。

サニタリーボックスの設置や鏡・手洗い器、一定基数についてはバリアフリー(手すりや介助者も含めた車椅子でも利用可)なものにする等の対応も必要である。

各種トイレのライフライン等の被害の影響についてもまとめており、上下水道や電気、道路閉塞等の状況下で、それぞれのトイレの使用についてどのように影響があるかについてもまとめている。

ただし、いずれのトイレにおいても、清掃等において、水洗用の水の確保は必要である。

さらに、過去に整備された災害用トイレについては、それ以降倉庫等で備蓄されたままで更新されていない、備品が不十分、基数が足りない等の理由から、女性・子供・要配慮者等に対する配慮が足りていない状況が懸念される。

今後整備をするトイレについては、一定程度の質を確保し、また、既存のトイレについても平時に点検を行い必要に応じて質の改善に努める必要がある。

4.災害用トイレの運用

災害用トイレについては、整備だけではなく、その運用についても、適切に対応していく必要がある。

避難所や避難場所等のトイレについて、平時の準備不足や協力体制の構築が不十分であると、確保したトイレ設備が十分に活用されない事態を招く可能性がある。

特に、過去の災害における避難所運営では、行政職員がトイレ運営の中心を担うことで、他の重要な災害対応業務に人員を十分に配置できないといった課題が顕在化している。

このため、災害用トイレの定期的な点検や 、自主防災組織・ボランティア・企業・団体等を対象とした、実践的な訓練を通じて、トイレ運営に関わる人材の育成を継続的に行い、運営体制を構築

していくことが重要である。

なお、マンホールトイレやトイレカー・トイレトレーラー・トイレコンテナ等については、発災時の円滑な利用を目指し、運動会やイベントで利用する等、災害用トイレを平時においても活用することも有効である。

また、使用しているトイレのし尿処理等についても、事業者等と事前に体制を構築して、災害時に利用し続けられるようにしていくことが必要である。

5.東京都内における各区市町村での災害用トイレ整備と運用の実例

ここで、自治体における整備と運用の実例として、簡潔ではあるが、本プランの策定に際し実施したワーキンググループに参加した、各区市の状況を例示する。

災害用トイレを確保する取組みとして、避難所となる学校施設の建て替えに合わせて、災害対応型常設トイレやマンホールトイレを新たに整備すること。

加えて、発災直後の緊急的な対応を可能とする携帯トイレの備蓄を増やし、建物内常設トイレを活用していくという方向性である自治体があった。

また、発災時には、これまでに区市で整備してきたマンホールトイレについては、避難所等 運営者の協力を得ながら設置していくとともに、その他、仮設トイレ(組立・備蓄/調達)等により、不足するトイレを確保していくこととしている自治体があった。

さらに、トイレカーを導入し、全国の地方公共団体で構成する災害派遣トイレネットワークに参加する動きや、災害時トイレ空白エリアにおける公園整備に併せた災害用トイレの整備、一定規模以上の共同住宅の建築に際し、マンホールトイレの整備を条例で定めるといった事例もみられた。

平時からのソフト対策としては、在宅避難も想定しながら、携帯トイレの備蓄や使用方法の普及啓発、マンホールトイレの設置・運用等に関しては、ホームページでの広報とともに、区市や地域での防災訓練、学校イベントの場を活用しながら、普及啓発を行っている事例も多かった。

詳細な取組み事例については、「東京トイレ防災マスタープラン」資料編34ページ以降に、東京都内区市や都外の自治体における取組み事例を掲載しているのでご参照願いたい。

6.東京都における災害用トイレの整備目標と都内区市町村への支援

発災時に質の高い生活環境を確保するためにも、上述した衛生環境等を確保しているトイレを整備し、災害時における「トイレの空白エリア」を解消し、人口密度等を考慮した各避難施設等のトイレ充足度を向上させる適正な配備が不可欠である。

東京都では、事業目標として、2030年度(令和12年度)までに、全区市町村における災害時トイレ確保・管理計画の策定や、「トイレ空白エリア」の解消を目標として定め、取組みを進めている。

そこで、本プランにおいて、災害時にトイレ整備を行う区市町村を支援するために、区市町村の災害時トイレ整備計画を容易に策定できるようにするための「ひな形」や、災害時のトイレの運用等について区市町村が容易に行えるように、予防から応急・復旧時までの、整備の方針や利用のルール、衛生的な管理や要配慮者への対応に、チエックシート方式で活用することのできる「アセスメントシート」も本プランに添付しており、区市町村の対策推進を進めているところである。

また、現在、区市町村が災害時トイレを整備するための費用について、東京都では独自に助成する制度も今年度より新たに開始し、対策のさらなる後押しをしている。

おわりに

これら公助での取組みや、家庭における携帯トイレの備蓄等自助の取組み、避難所等におけるトイレの管理・運営等での自治会・ボランティア等共助の取組みを合わせた、自助・共助・公助全ての動きにより、災害時のトイレ対策を進めていきたい。

【出典】

積算資料公表価格版2025年12月号

最終更新日:2025-11-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版