- 2017-01-13

- 建築施工単価

日本の床材

日本における近代以前の住いの床は,身近な自然材を利用していた。民家では古くは土座に藁(わら)や筵(むしろ)を敷くところから始まり,竹簀(たけす)の床に筵を敷いて生活するようになり(図- 1),縦引きの大お鋸がの発達する14~15世紀には,板材が張られるようになったと考えられる。

【図-1 竹簀の床の上に筵を敷いて生活していた 川崎市立 日本民家園 旧北村家住宅 1687(貞享4)年築(撮影:伊郷)】

やがてより保温効果が高い畳が敷かれる。鎌倉時代に描かれた『北野天神縁起』や『法然上人絵伝』などの社寺縁起絵や高僧伝絵には畳が描かれており,平安時代とされる『源氏物語絵巻』,鎌倉時代に宮廷を描いた『紫式部日記絵巻』などの物語絵巻にも畳が敷かれていることが確認できる。ただし,一般の民家に畳が敷き詰められるのはもう少し後のことである。

近代になると西洋式の椅子式生活が日本にも紹介され,また建物の中に靴で入る欧米の生活習慣も同時に入ってくる。

ペリー上陸の絵図は多く描かれているが,畳の敷いてある室内の交渉場所に靴を履いたままのペリーを描いた絵がある。アンバランスな交渉の絵がペリー側の優位を物語っている(図- 2)。

【図-2 ペリーとの交渉の様子(場所不明)(原典: Illustration in the Dutch translation of Wilhelm Heine (1856) /Maastricht University Library)】

明治になると日本でも公的な建物や商業建築では,室内に靴を履いたまま入ることはあったが,日常の室内生活は,依然として靴を脱いで行われ,今日まで続いている。この時代は,石,絨毯などの靴に対応した床材が一部の洋風建築で使用されたが,庶民住宅では,椅子式生活が入り込んでも,靴を脱いでの生活を変えることはなく,床は木床材が主流であった。

変化の兆しは明治以後の洋風建築の増加にともなう装飾性の高い床材の出現にある。床に装飾性を求めたのは日本建築における新展開といえる。特に色による演出はウィルトン織,アキスミンスター織などの外国製の絨毯が明治から大正にかけて輸入され,洋室の装飾性を高めるために敷かれている(図-3)。

【図-3 旧安田楠雄邸( 1919(大正8)年築)で復元された アキスミンスター織の絨毯(撮影:伊郷)】

日本では大阪・住吉で1903(明治36)年に5色のウィルトン織を手織りで織り始め,次第に全国に機械生産が広がった。

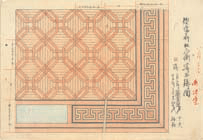

また,色や木目の異なる木片を組み合わせた寄木張りが手間のかかる仕上として施工されている。1888(明治21)年に落成した和洋折衷様式の明治宮殿では,絨毯,寄木張りが床に多用され(図- 4),やがて明治後期以降の上流階級間で社会的地位を表すシンボルとして洋室の床に定着していった(図- 5)。

【図-4 明治宮殿 饗宴所北入側寄木張図(出典:鈴木博之 監修『皇室建築 内匠寮の人と作品』建築画報社2005年 宮内庁宮内公文書館蔵「皇居造営録 饗宴所四」)】

【図-5 蕉雨園(旧田中光顕 邸)の寄木張り 1897(明治 30)年築(撮影:伊郷)】

その後コンクリート建築が出現すると,施工が簡単な床面に直接材料を貼る工法や,フローリングブロックのごとく木をモルタルで直接張る工法も普及した。『建築資料共同型録 大正十五年』(建築資料協会),『建築土木資料集覧 昭和四年版』,『建築土木資料集覧 昭和六年用』などには,近代に出現した材料ともいうべき,敷床材(張り床材)を多く見ることができる。木質系フローリングブロック床材のほか,ゴム床材,リノリウムがその代表格で,他にも合成床材が名を連ねている。ゴム床材,リノリウムは耐水性が高く,汚れに強く,メンテナンスも容易であり新材料として広まった。現在,ゴム床材,リノリウムは日本では生産されておらず,塩化ビニール系の床材に変わっている。

日本の明治時代後期から大正時代に当たる20世紀初頭は,世界的に新材料の開発が盛んな時期で,日本ではいち早く欧米に倣い,新材料生産の技術を習得すべく研鑽さんしたのである。大正時代に開発された材料を見ると,現在流通している内装材の原型がこの時代にすでに出そろっていたといえる。材料製造の方法から敷床材料を分類すると次のようになる。

1 筵類 [畳,蒲筵(がまむしろ),藺筵(いむしろ),棕梠(しゅろ)マット]

2 織物 [絨毯,段通]

3 圧搾板 [リノリウム,コルク板]

4 その他 [ゴム]

[渋谷五郎,長尾勝馬共著『日本建築 上巻』1954(昭和29)年,学芸出版社]

本稿では代表的な敷床材であったリノリウム,ゴム床材について触れる。特にゴム床材は,これまで文献に取り上げられることも少なく消えつつある仕上材であり詳しく述べる。

リノリウムの出現

リノリウムはラテン語のlinum(植物の亜麻)とoleum(油)からなる混成語である。その名称が示すように亜麻仁油や松脂(まつやに)の成分,コルク粉などを混ぜた床材である。イギリス人のフレデリック・ウォルトンが1860 年代に発明した。1898(明治31)年の米西戦争当時,米国海軍当局が初めて試験的にケンタッキー,イリノイス,カルセージ各軍艦内の床材にリノリウムを採用し,以来認められたという。日本においては1919(大正8)年,東洋リノリユーム株式会社(現在の東リ株式会社)が設立され,翌年には国産初のリノリウムを製造している。『建築資料共同型録 大正十五年』(建築資料協会)によると,当初は軍艦,汽船,汽車,電車あるいは工場倉庫の床敷物として使用され,また一般家庭でも次第に座式より椅子式となり,リノリウムの需要が増加したと記されている。東洋リノリユーム株式会社は,1922(大正11)年帝国海軍省指定工場となり,後に帝国鉄道省指定工場となった。工場本社は兵庫県伊丹町にあった(図- 6)。

【図-6 東洋リノリユーム株式会社工場全景( 出典:建築資 料協会編『建築資料共同型録 大正十四年』建築資料協会発 行 1925年)】

現在,国内ではリノリウムは生産されていないが,自然に還元される素材であり,他の材料に比較してCO2 排出量を削減できることから見直されている。

歴史的建物でリノリウムの使用が確認されている建物に次のものがある。

● 旧池田氏庭園洋館(秋田県大仙市,1922(大正11)年,コンクリート造,オランダからの輸入材で修復)

● 旧中埜家住宅(中埜半六別邸,愛知県半田市,1911(明治44)年,木造,国重要文化財)

● 旧第五十九銀行(青森県弘前市,1904(明治37)年,木造,堀江佐吉)

● 山形県旧県庁舎および山形県県会議事堂(山形県山形市,1916(大正5)年,レンガ造,田原新之助)

● 新田ビル(東京都中央区銀座,1930(昭和5)年,鉄骨鉄筋コンクリート造,木子七郎建築事務所,2003(平成15)年解体)

上記,山形県旧県庁舎および山形県県会議事堂の修理に携わった木村勉が『近代建築解体新書』にリノリウムで修復,復元する苦労談を著している。長尺の幅の両端に雷文様がプリントされていたが,東リ株式会社に残されたカタログからそれが,イギリス製であったことが分かった。修復では国産品が途絶えていたことからドイツからの輸入品を使用し文様を印刷したという。

ゴム床材

ゴム床材の沿革が,いまひとつはっきりしない理由は,多くのゴム製造会社が存在し,会社により様々な形状,寸法,組成のものが製品として出されていたからである。

『建築土木資料集覧 昭和四年版』に明治ゴム製造所(図- 7)の記述があり,ここに1902(明治35)年,三菱造船所により,東宮殿下へ献納したヨットにタイリングマットを製造したとある。

【図-7 工業用ゴム製造の鼻祖(創立明治33年)合資会社 明治ゴム製造所全景(出典:建築土木資料集覧刊行会編『建 築土木資料集覧 昭和四年版』建築土木資料集覧刊行会発行 1929年)】

また1910(明治43)年には,明治天皇の御料車床に使用するためにゴムマットを国内で製造したことが書かれている。その後も日本郵船,東洋汽船の船室に敷き込むゴムタイルが製造されている。

ゴム床は大きく3種類に大別できる。

①シート状のもの

例:6尺×60尺の長尺もの。ゴムマット, ラバーリュームなどと呼ぶ製品もある(図- 8)。

【図-8 シート状ゴム床材 大和護謨製作所(出典:建 築土木資料集覧刊行会編 『建築土木資料集覧 昭和十 二年版』建築土木資料集覧 刊行会発行 1937年)】

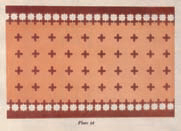

②タイル状のもの,組み合わせ式のもの

ゴムタイル一尺角,五寸角,また六角,八角などを一枚ずつ組み合わせるものもある(図- 9)。

【図-9 タイル状ゴム床材 角 一ゴム合資会社(出典:建築 資料研究会編『第一回土木建 築資料総覧(大正十五年版)』 建築資料研究会発行 1925年)】

③嵌入(かんにゅう)式のもの

凹凸などがあり組み合わせる。日本銀行本店増築部,旧安田楠雄邸サンルームなどで使用されている二寸程度の小さいものが主流(図-10)。

【図-10 嵌入式ゴム床材 角一ゴム合資会社(出典: 建築土木資料集覧刊行会 編『建築土木資料集覧 昭 和六年用』建築土木資料 集覧刊行会発行 1931年)】

以上の分類も,現在実物が残されていないため,当時の各社製品がどのようなものであったのか厳密には確認できていない。

旧安田楠雄邸に見る嵌入式ゴムタイル

東京都文京区千駄木5丁目にある東京都指定名勝 旧安田楠雄邸庭園(現所有者:公益財団法人日本ナショナルトラスト)では,復元された嵌入式ゴムタイルを見ることができる。一つ一つの寸法は60mmで凹凸があり,厚みは6mmである。

同邸は,清水組(現在の清水建設株式会社)の設計施工により1919(大正8)年に竣工した建物である(図- 11,12)。

【図-11 旧安田楠雄邸 正面玄関をみる(公益財団法人日本ナショ ナルトラスト提供)】

【図-12 旧安田楠雄邸 応接間奥に見えるサンル ームにゴムタイルが敷かれていた(公益財団法人日本ナショナルトラスト提供)】

現在,公益財団法人日本ナショナルトラストにより公開されている。山の手の上流階層の生活をよく伝え,日本建築の近代化の道程を示している。大正時代当時の材料,製作技術に触れることができるのも魅力のひとつである。

この建物を作ったのは,藤田好三郎(よしさぶろう)。1926(大正15)年に練馬城跡の所有地に遊園地「豊島園」を創設した人物として知られている。1917(大正6)年に土地を購入し,ここに1919(大正8)年自邸を建設した。ところが1923(大正12)年の関東大震災直後,安田善次郎の娘婿善四郎が罹災し,この家を買い受ける。藤田好三郎は,わずか4年暮らしただけで,中野桃園町に邸宅を新たに作り引っ越している。藤田は普請道楽だったといわれるが,新しい素材には敏感であったと考えられる。また,材料の選択には当時最先端の建築施工会社である清水組の設計施工であることも起因していると思われる。

絨毯敷きの応接間に続く,サンルーム床に創建時のゴムタイルが残されていた。本来木質系の床材を使用するのが一般的であるが,従来の板張りの縁側と差別化をはかり,藤田家では植物を置き半野外的な遊び場として機能していたようである(図- 13)。

【図-13 サンルームで遊ぶ子供たち(藤田家所蔵アルバム より)】

水に強く滑りにくい床材としてゴムタイルは認知され使用されていた。後の安田家の時代には,サンルームに卓球台が置かれることもあった。

2003(平成15)年から2005(平成17)年にかけて大規模な建物の修理工事が行われた。その際,当初のサンルームのゴムタイルは取り除かれた(図- 14,15)。

【図-14 旧安田楠雄邸 修理前のサンルーム(撮影:伊郷)】

【図-15 旧安田楠雄邸 修理 前サンルーム床 嵌入式ゴ ムタイルが敷かれていた(撮 影:伊郷)】

蟻害があったサンルーム床下の修理を行うため,創建時のゴムタイルを外さざるを得なかったのである。予算上の理由から仮に塩化ビニールシートを敷き仕上げ,ようやく2015(平成27)年,ゴムタイルを製作し復元工事が行われた。筆者はその際,設計監理担当者として工事に携わったので復元に至る経緯を述べてみたい。

工事前には,ゴムタイルに関する情報は一切なく,硬化している製品がゴムかどうかも判然としなかった。ゴム床系のメーカーの人間でも見たことがない商品であり,まして製作に携わったという情報は皆無であった。復元を行うには資料を収集し製作方法を探るほかなかった。

敷かれていたゴムタイルの色は,赤,ピンク,白の3種類,凹凸の組み合わせ式(嵌入式)である。まずゴムタイルの成分の調査を行った。

燃焼試験を行い,赤外線吸収スペクトル,ガスクロマトグラフによって分析調査した。結果,天然ゴムとアクリル酸エステルのグラフト共重合体と推定された。また無機充填剤の主成分は炭酸カルシウムおよび硫酸バリウムで赤色の着色成分は弁柄(べんがら)(Fe2O3)であった。

製作方法を探るうちに以下の資料が発見され旧安田楠雄邸ゴムタイルの全貌が現れてきた。

日本銀行増築部のゴムタイル

国の重要文化財である日本銀行本店の増築部分階段室,エレベーターホール前に旧安田楠雄邸と同様の嵌入式ゴムタイルが敷き込まれていた。残念ながら日本銀行内部は写真撮影ができないため,画像を掲載することはできない。1923(大正12)年に関東大震災により被災した本館は1927(昭和2)年,日本銀行臨時建築部が設けられ,長野宇平治の設計により増築され1938(昭和13)年に完成した。日本銀行に残された仕様書,契約書からは,1931(昭和6)年にゴムタイルが施工されたと考えられる。このときの『日本銀行舊本館改造工事 仕様書目録』1931(昭和6)年が残されているが,これによると西側中央階段室の1階より3階の床に1,145.6尺坪を敷設することになっていた。アメリカ,ニューヨークべルティングエンドパッキング社(New York Belting andPacking co.)製品を指定し,現場敷込みまで一式請負としている。株式会社大林組が施工し,これを3,035円で浅野物産株式会社が請負っている。さて,このニューヨークべルティングエンドパッキング社の製品を調べると会社が現存していることが分かった。ニューヨークべルティングエンドパッキング社の当時のカタログが残されている。

インターロッキングラバータイリング 工場内観

インターロッキングラバータイリングおよびラバータ イル カタログ

日本銀行に残るゴムタイルは凹凸嵌入式で,旧安田楠雄邸で使用されていたゴムタイルと形状は同じである。

ニューヨークべルティングエンドパッキング社は「創業1846 年,1856年に法人化」とカタログにあり,日本の江戸時代後期にはゴムを扱う会社として創業していたことが分かるが,ゴムタイルの製造販売がいつからかは明確ではない。

カタログによると,嵌入式タイル(InterlockingRubberTiling)の寸法が2と3/8インチ角で厚みが3/8インチとある。色は白,黒,灰,赤,青,緑,茶など12色で組み合わせることができる。もう一つの製品,ゴムタイル(RubberTile)は,寸法が6インチ角, 厚みが3/8インチである。ここには製造風景が描かれていて,蒸気による加熱加圧が行われていたと考えられる。また,巻末には各種の施工例があり,嵌入式タイルではその組み合わせにより様々な装飾パターンが生まれると書いてある(図- 16)。

インターロッキングラバータイリング,ラバータイル 施工例

インターロッキングラバータイリング 施工パターン例 【図-16 ニューヨークべルティングエンドパッキング 社カタログより】

資料に見るゴムタイル

また,ゴムタイルに関する記述を昭和初期の多くの教科書,学術書に見ることができる。このことから,当時ゴムタイルは新素材として注目され,すでに出回っていた材料と考えることができる。

佐野利器監修の『高等建築學 第3巻』(図- 17)には次のような記述がある。

【図-17 佐野利器監修『高等建築學 第 3巻』常磐書房 1936年】

「ゴムタイル 生ゴムに硫黄塡料及び顏料を加へ壓搾硬化せしめたものでコルク,綿,石綿等の纎維質を混入するものもある。色調自由で無地物と大理石様の模様物とがある。足感,音響等に對しては表面の軟いのが良く,耐久力,膠着等には硬質がよいので2層或は3層にして下層を硬くした品がある。然し之にも剥離,上層の短命等の缺點があり全體同質の品と何れが優秀とも云い兼ねる。…」

また普通品の厚さは,1/8インチ(3.2mm),インチ(4.6mm)および1/4インチ(6.4mm)で寸法は,正方形,矩形,鈎接(こうせつ)形(嵌入式)とあるが,鈎接形(嵌入式)では3 × 3 インチ(76.2mm角)であるとしている。

「優良なゴムタイルは堅硬で而も弾性に富み耐久力も大きく,保温,防水,耐酸,耐アルカリ,清潔,美観,防音,辷止め等の諸性質を具備し極めて優秀な材料であるが稍高價な憾がある。然し粗悪品は伸び易くて膨れ上り又家具の跡が附き易い。用途としては向かざる所なく殊に足音を嫌う所,辷り易い所等に適し階段室,廊下等に用ひられることが多い。又エレベーター床にも賞用される。之は以上の特徴の外に軽量な點を好むものである。」

としてゴムタイルの説明を行っている。また市場品として高砂ゴムタイル(裏面コンクリート),鋼板ゴムタイル(鋼板入り・大日本自動車株式会社),明治ゴムタイル(裏面硬質エボナイト)などの製品をあげている。各会社が競合し特色ある製品を開発販売していたことがうかがえる。

また,『建築土木材料學』に次の記述がある。

「厚さ6.4~9.5mmで形状一定しない。一枚の凸部が隣片の凹部に挿入され全體としてジグザグ模様,市松模様等を形成する。従って僅かの周邊の破損も間隙を生じて全効果を發揮し得ない。此型式のタイルは鋼製の形に一枚宛を入れ硫化成形する。その應用としては船室,車中等が妙である。施工はタイルの間邊と裏面とにゴムセメントを貼付けして接続貼付する。」

ここには鋼製の型を使用し硫化成形するという製法のヒントが述べられていたのである。また,先に述べた1926(大正15)年『建築資料共同型録』は,筆者の知る限りでは『建築土木資料集覧』として,1929(昭和4)年以降は2年おきに1941(昭和16)年まで発行されている。建築学会・日本建築協会・日本建築士会・建築業協会・建築資料協会が協賛し,戦前の建築材料,製品を集めている。その中には多くのゴムタイルの記述があり,製品も多岐にわたっている。ここではすべてを紹介する紙幅がないが例をあげる。

『建築土木資料集覧』佐竹ゴム商店 1929(昭和4 年)(図- 18)

【図-18 佐竹ゴム商店(出典:建築土 木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧 昭和四年版』建築土木資料集覧刊行会発 行 1929年)】

ゴム製敷物類,嵌入式マットとして「方二寸位のゴム板を篏入式とし赤,白,青,黒等の色で各種の模様を現し,非常に優美なもので御座います。エレヴエーター室内,球台の周囲,応接室等に好適の高級ゴムマットで御座います。」

『建築土木資料集覧』大澤商會大阪支店 1935(昭和10 年)

「ダンロップ護謨床材代理店 大澤商會大阪支店」と書かれているが,ダンロップはイギリスで1889(明治22)年に設立した現在も続くゴムタイヤのメーカーである。日本では1909(明治42)年,神戸市に最初のゴムタイヤ工場を設立している。ダンロップ床材は,『建築土木資料集覧』の記述では,凹凸嵌入式のものが見当たらないがゴム床の下地に関し次のような記述があり,施工時の参考となる。

「ゴム床敷設に当り最も鬼門な敵は湿気と下床表面の崩壊又は塵埃であります。(中略)木床では新旧何れの場合も釘をよく打ち込み,凹凸は平面に削りとって隙間割目等は丁寧に埋め置く必要があります。然らずばゴム床が良く密着しないし,又薄いゴム床の場合には敷設後ゴム床の表面に下床の高低,割目,釘頭等が露れて見苦しく成り,価値あるべきゴム床が滅殺されます。」

ゴムタイルの復元

このような資料から旧安田楠雄邸で使用された嵌入式ゴムタイル製品は金型を作り,ゴムを加熱加圧しプレスするコンプレッション成型で製作されていたことが次第に明らかになった。

なおゴムタイルの復元修理工事は東京都の補助を受け,所有者である公益財団法人日本ナショナルトラストが行った。設計監理を協同組合伝統技法研究会が行い,施工を株式会社清水建設が請負った。ゴムタイルは株式会社関口ゴム製造所が製作した。株式会社関口ゴム製造所は,1914(大正3)年に創業。字消(消しゴム)の製造販売を行い,現在ではゴム製品生産,金型製作を行う老舗である。

旧安田楠雄邸のゴムタイル復元製作についての記録を行程に従い簡単に述べる。

材料

大正期に製造されたゴムタイルの成分はNR(天然ゴム)が主であった。天然ゴムのみで試作を行ったが加硫が十分でなく,べたつき,脱型が容易ではなかった。最終的に耐候性のある天然ゴム,スチレンブタジエンゴム,エチレンプロピレンゴムを混ぜた合成ゴムにより製作した。これによらざるを得なかったのは経験値の低さである。時間と経験により天然ゴムで製作することが可能になると考える。

染料には弁柄,酸化チタン,黄顔料,カーボンブラック,そのほか炭酸カルシウム,硫酸バリウム,クレー,鉱油,加硫剤などの成分を用いた。

金型製作

金型は3枚のプレートを製作した。中央のプレートに型抜きの形状が入った金型とし,あとの表裏の2枚は平板状である。ゴムを加熱加圧すると成型後収縮があるため調整し,完成型が0.1mmの隙となるよう金型を製作している(図- 19)。

】](https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/wp-content/uploads/2016/11/0ba8221676667762f11a5cbbf732999d.jpg)

【図-19 金型の製作[試作](撮影:伊郷)】

成 型

油圧式の加熱圧縮機を使用し成型を行う。加圧と加熱は同時に行われる。加熱は5分間170℃前後で行った。加圧は220kg/cm2(図- 20,21)。

】](https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/wp-content/uploads/2016/11/37c45dbfe0360d4052ad12689cb24e23.jpg)

【図-20 油圧式の加熱圧縮機[試作時に使用](撮影:伊郷)】

】](https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/wp-content/uploads/2016/11/84c0227d21fc4f9f25c9d6d08c59ede2.jpg)

【図-21 ゴムタイルの成型[本製作](撮影:伊郷)】

脱 型

ゴムタイルに汚れがつきやすいことから手袋を変えて脱型する。ウエスで清掃し再度の成型の準備をした(図- 22,23)。

】](https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/wp-content/uploads/2016/11/50e3a63c00def2e31c12d1d97f06d7ef.jpg)

【図-22 ゴムタイルの脱型[本製作](撮影:伊郷)】

【図-23 ゴムタイルの脱型後ばりを取る[本製作](撮影: 伊郷)】

敷 込

下地の杉板を平滑に整え,接着剤にはゴム系溶剤型接着剤を使用し施工する。ボーダー部分ゴムタイルの施工末端は半端なタイル片ができるため,カッターを使い全て手作業で切断した(図-24 ~26)。

【図-24 ゴムタイルの敷込(撮影:伊郷)】

【図-25 ゴムタイルの敷込作業の様子(撮影:伊郷)】

【図-26 ゴムタイル施工完了2015年2月(撮影:脇山】

ゴムタイルの消失

ゴム床材は現在ではその存在を知る人も少なくなり,昭和初期には流行していた材料であったという事実も埋もれようとしている。リノリウムも同じである。実際のリノリウムを知る人は少なくなっている。なぜなら敷床材は汚れると敷き替えられ,新しい床材に替わってしまう運命にあるからである。

日本でゴムタイルは,船舶などの滑りにくくする必要がある場所や清潔であることが必要とされる医院などで先行し使用されたという。また,戦前にゴムタイルが受け入れられた背景には,土足のまま室内に入る場所が拡大したことによる。当時の道路事情を考えると,駅前でも舗装がなされていない場所が多く当然土足で室内に入れば,泥,埃を室内に引き込むことになる。清掃がたやすいゴムタイルが銀行や商業建築で広まるのは当然である。それが次第に装飾性を加味した床として一般の住宅まで進出したと考えてもおかしくないであろう。特に嵌入式ゴムタイルはニューヨークべルティングエンドパッキング社のカタログに見られるように,自由な装飾のパターンを自ら考案し施工できる楽しさがある。質実な生活を求めた日本の前近代では,床ばかりでなく内装に装飾性を求めることは難しかった。しかし,明治になり,鹿鳴館などの公的な建物や明治宮殿に象徴される上流階級の洋風住宅には,華やかな絨毯や寄木張りの床が見られ,それが次第に広まり庶民住宅の床材へと広がった。凹凸嵌入式のゴムタイルは色やパターンのバリエーションが多く,装飾性が高い。日本でゴムタイルが受け入れられたのはそういった理由にあると考える。

また,伝統的な日本の家屋では縁側と軒下空間が住宅における生活の場として重要な役割を果たしていた。やがて中流階級の住宅の洋風化は,縁側と軒下空間をサンルーム,バルコニー,テラスに変化させることとなった。このとき縁甲板の木床材に替わり,室内を外部化する材料としてゴムタイルが用いられたのではないだろうか。旧安田楠雄邸サンルーム床に見られるゴムタイルを敷くアイデアは,庭と内部をつなぐ縁側がもう一歩踏み出し,外部空間化を試みた結果といってもいい。

現在,ゴムタイルの使用例は,日本銀行と旧安田楠雄邸にしか確認することはできない。なぜゴムタイルは消滅したのだろうか。ゴムタイルは生産するのに,大変手間がかかる。施工に関しても経済効率からいえば無駄が多い。ここに一度は受け入れられたものの衰退した理由があると考える。一方では尺角のゴムタイルは,Pタイルの名で代表される30cm角の塩化ビニール樹脂などのプラスチック系床材に替わるようになる。Pタイルは硬質で耐摩耗性に優れ,オフィスや学校,商業施設で大量に使用されるようになった。戦後に生産されはじめ,やがてゴムタイル,リノリウムに取って代わるようになる。さらに施工効率のいい長尺塩化ビニールシートに替わるのである。

昭和初期には,敷床製品を作る業者が乱立し,当時数十社がしのぎを削っていた。中にはその内容が全く分かっていない製品もある。床材は十数年すると,汚れから取り替えられることが多い。つまりそれぞれの時代にあった製品へ移り変わり姿を消していったのである。

以上ゴムタイルを中心に敷床材について述べたが,生産施工の効率の悪さからすればゴムタイルが今後,復活することはまずないと思われる。

ただ,先人が夢を持ち,新製品を開発していた逞(たくま)しさに惹かれるのである。新しい時代に対する創造力をここから学びたい。

参考図書

● 文化庁監修『国宝・重要文化財大全1絵画上巻』毎日新聞社1997 年

● 鈴木博之監修『皇室建築 内匠寮の人と作品』建築画報社2005 年

● 木村勉『近代建築解体新書』中央公論美術出版1994年

● 東洋リノリユーム株式会社総務部社史編纂室編『人・生活・空間 東リ70 年のあゆみ』東洋リノリユーム1990 年

● 佐野利器監修『高等建築學 第3巻』常磐書房1936年

● 堀口甚吉『建築土木材料學』中央工學會1936年

● 渋谷五郎 長尾勝馬 共著『日本建築 上巻』学芸出版社 1954年

● 府立東京商工奨励館編『建築資料』(大正十三年)建築資料協会1924 年

● 建築資料協会編『建築資料共同型録』(大正十四年)建築資料協会発行1925 年

● 建築資料研究会編『第一回土木建築資料総覧』(大正十五年版)建築資料研究会発行1925 年

● 建築資料研究会編『第二回土木建築資料総覧』(昭和二年版)建築資料研究会発行1927 年

● 建築土木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧昭和四年版』建築土木資料集覧刊行会発行1929 年

● 建築土木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧昭和六年用』建築土木資料集覧刊行会発行1931 年

● 建築土木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧昭和八年用』建築土木資料集覧刊行会発行1933 年

● 建築土木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧昭和十年版』建築土木資料集覧刊行会発行1935 年

● 建築土木資料集覧刊行会編『建築土木資料集覧昭和十二年版』建築土木資料集覧刊行会発行1937 年

伊郷 吉信(いごう よしのぶ)

1953年東京都に生まれる。東京理科大学 理工学部建築学科 卒業。(株)パンデコン建築設計研究所,(株)群設計同人を経て,1988年自由建築研究所設立。1991年伝統技法研究会設立,現在副理事。文京区文化財調査員,練馬区文化財保護審議会委員。日本大学生産工学部・文化学園大学講師。これまで建物保存活用のための調査,アドバイス,設計監理を多数行う。またNPO法人「たてもの応援団」などの市民活動を通して建物・伝統技術の保存を訴え続けている。

伊郷 吉信

【出典】

建築施工単価2016秋号

最終更新日:2019-12-18

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価