- 2025-09-16

- 積算資料

1 LCAの定義

1-1. LCAの定義

「LCA(Life Cycle Assessment)」「WLC(Whole Life Carbon)」「エンボディドカーボン」「オペレーショナルカーボン」「アップフロントカーボン」という言葉を聞いたことはあるだろうか。

こうした用語はこの3年くらいで急速に使われる頻度が高くなっている。

建築物LCAは、建築物の資材・設備の原材料の調達から解体時の廃棄物処理に至るまでの一連のライフサイクル全体において排出されるCO₂を含む環境負荷を算定・評価することである。

冒頭に表現した言葉は、いずれも、建築物の資材・設備の原材料の調達から解体に至るまでのライフサイクル(またその一部)におけるCO₂排出量(又はその評価)を示す用語である。

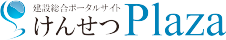

WLC(ライフサイクルカーボンと同義)は使用段階も含めた全てのライフサイクル(A1~C4まで)におけるCO₂排出量、オペレーショナルカーボンは使用段階のうち光熱水関連(B6、B7)に係るCO₂排出量、エンボディドカーボンはWLCからオペレーショナルカーボンを除いた段階でのCO₂排出量、アップフロントカーボンは資材製造・施工段階(A1~A5)におけるCO₂排出量を、それぞれ指している(図- 1 参照)。

これまで、我が国の建築物に係る省エネ施策は、1970 年代のオイルショックを契機に省エネ法が制定され、その後、建築物省エネ法に基づき2025年度から原則すべての新築住宅・建築物に対して省エネ基準への適合を義務付けるとともに、省エネ基準について遅くとも2030年までにZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能に引き上げるなどの対策が講じられてきた。

これら省エネ施策はいずれも、建築物の使用時のエネルギー消費量、すなわち使用段階でのCO₂排出量(オペレーショナルカーボン)の低減を図る施策である。

1-2. ライフサイクルカーボンの構成イメージ

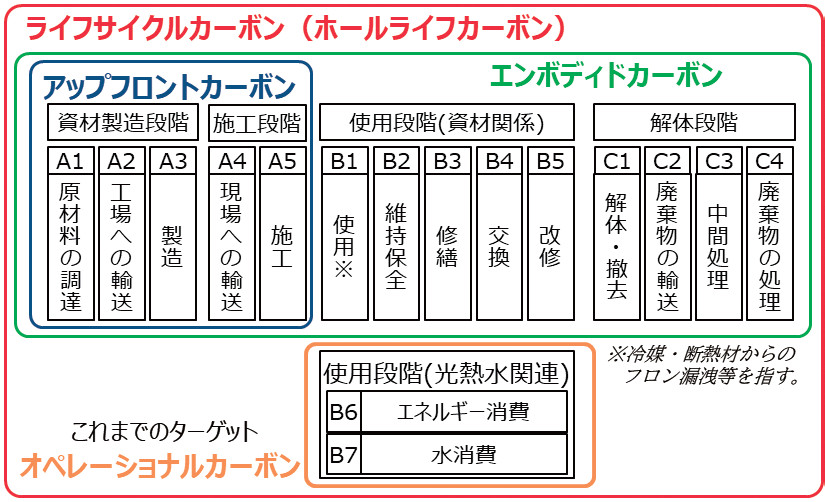

ライフサイクルカーボンの構成は用途、規模や構造によって異なるものであるが、「Net-Zero Buildings(WBCSD,2021)」で行われた6つのケーススタディの平均では、オペレーショナルカーボンが約半分、エンボディドカーボンが約半分という構成比になっている。

前述のとおり、今後、オペレーショナルカーボンの削減が見込まれる中で、建築物の一層の脱炭素化を図るためには、ライフサイクルカーボンの中でも建材・設備の製造、建築物の施工、改修・維持保全や解体・廃棄におけるCO₂排出量、いわゆるエンボディドカーボンの削減に取り組むことが必要である(図-2参照)。

2 LCAが求められる背景

2-1. 建築物分野でのさらなるGHG(温室効果ガス)排出量削減の必要性

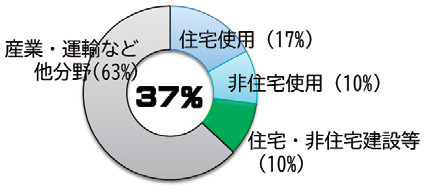

図-3のとおり世界の部門別CO₂排出量を見ると37%が住宅・非住宅建築物由来となっている。

このうち、使用段階、すなわちオペレーショナルカーボンに係るものは27%、エンボディドカーボンに係るものは10%となっている。

オペレーショナルカーボンが既存ストックを含めた数字である一方で、新築・改修のみから算定されるエンボディドカーボンでオペレーショナルカーボンの約1/3を占めている。

このように、建設工事は、短期間に大量のCO₂を排出するものであり、2050年カーボンニュートラルの実現のためには、エンボディドカーボンの削減の必要性が極めて高いといえる。

2-2. 金融・投資・産業界からの要請

2023 年6 月にIFRS(International Financial Reporting Standards)、国際財務報告基準の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が気候関連開示基準を公表し、これを証券監督者国際機構(IOSCO)が承認したことから、今後各国で基準が開発される方向となっている。

このISSBの基準においては、有価証券報告書のサステナビリティ開示としてScope3についても開示対象となっており、これを受け日本でもプライム企業を対象に時価総額の大きな企業から段階的に開示を義務化する方向で検討が進められている。

Scope3は「事業者の活動に関連する他社の排出」と定義されており、サプライチェーンにおけるCO₂排出量が含まれる。

建築物の分野では、不動産ディベロッパーが供給する又はゼネコン等の建設事業者が建設する建築物において使用する建材・設備の製造段階におけるCO₂排出量はScope3に該当することとなるため、建築物LCAの実施の必要性が高まっている。

また、不動産会社やファンドについては、GRESBなどの環境影響評価指標においてライフサイクルカーボン削減について評価指標として位置づけられているなど、企業、不動産投資において建築物LCAへの対応が求められている状況である。

2-3. 国際社会の動き

国際社会では、G7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ(2023年4月16日)において「建物のライフサイクル全体の排出量を削減する目標を推進することを推奨する。」とされるなど、国際社会においてもLCAの必要性があげられている状況である。

こうしたことを背景に、EUではEU建築物エネルギー性能指令が2024年4月に改正され、2028年から1000㎡以上の新築建築物、2030年から全ての新築建築物について、Life Cycle GWP(Global Warming Potential)を算定・公表を義務付けることを決定したところである。

2-4. 施策上の位置づけ

日本においても、「経済財政運営と改革の基本方針2024(いわゆる骨太の方針、2024年6月21日閣議決定)」においても「建築物※(略)の脱炭素化を進める。※建設から解体までのライフサイクル全体で、CO₂排出削減を促進するための取組。」とされるとともに、地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)やGX2040ビジョン(令和7年2月18日閣議決定)において「建築物に用いる建材・設備のGX価値が市場で評価される環境を整備するとともに、建築物の脱炭素化を図るため、関係省庁の緊密な連携の下、使用時だけでなく、建設から解体に至るまでの建築物のライフサイクルを通じて排出されるCO₂等(ライフサイクルカーボン)の算定・評価等を促進するための制度を構築する。」とされたところである。

3 建築物LCAを通じて目指すべき社会像とアプローチ

建築物LCAの実施により建築物の環境価値が可視化されることとなり、建築物の脱炭素化に向けた次のような社会像を描くことが可能となる。

<目指すべき社会像>

設計者、施工者や建築主など建築物の生産に直接関与する建築生産者において、建築物LCAが当然に実施され、建材等製造事業者を含む脱炭素化の取組の結果であるWLC が可視化されることにより、投資家・金融機関や建築物利用者によって当該建築物の価値として評価されることで、脱炭素化された建材・設備や建築物への需要が拡大し、建築生産者や建材製造等事業者のさらなる脱炭素化の取組を導く好循環が生み出される社会。

このように我が国のGXの推進とともに建築物 の脱炭素化を図る観点から建築物LCAの実施の必要性は高い一方で、建築生産者の現在の取組状況や建材製造等事業者の原単位整備の状況を鑑み、円滑に制度が導入でき、実効性が確保できるよう段階的に制度を構築することとしている。

例えば、欧州の一部の国のように厳しい規制から制度開始するのではなく、まずは建築物LCAの実施を促す制度の構築を検討することが想定されて

いる。

また、建築物LCAに使用する原単位についても、現在のところ、日本建築学会が産業連関表ベースで構築したLCAデータベースの原単位が存在しているが、建材製造等事業者が取り組んでいる脱炭素化の取組の反映や詳細度の点で課題がある。

このため、今後はカーボンフットプリントやEPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言)といった、いわゆる積み上げ型の原単位の整備を推進することとしている。

こうした状況を踏まえ、当面は建築物LCAに使用する原単位として、建材製造等事業者の整備するCFP(第三者宣言等なし、自己宣言)、CFP(第三者認証等あり)又はEPDを併用することを想定しており、こうした積み上げ型の原単位がない場合は、産業連関表ベースの原単位を使用することが検討されている。

4 検討体制と検討状況

4-1.検討体制

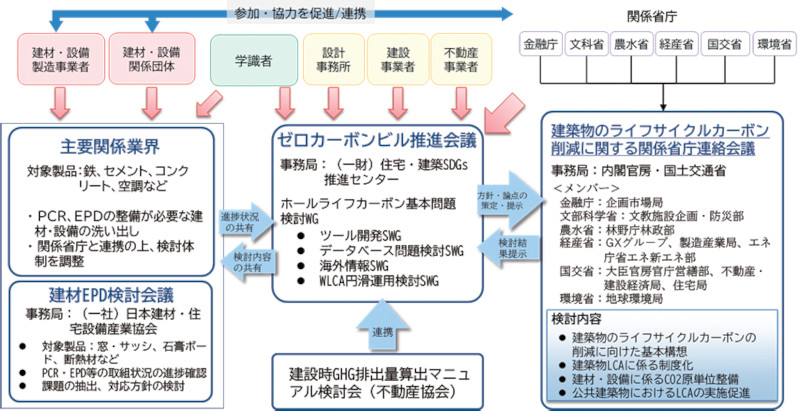

建築物のWLC 削減の取組は、住宅生産者だけでなく建材製造等事業者まで幅広く巻き込んで進めることが必要である。

このため、我が国では、ゼロカーボンビル推進会議、建材EPD検討会議及び関係省庁連絡会議を設置し、産官学の緊密な連携の下で取組を進める体制を整備している。

4-2. 各会議体の役割

①ゼロカーボンビル推進会議

国際社会、次世代に通用する質の高い建築ストックの確保に向け、WLC算定手法の構築やCO₂原単位データの整備等を進めるため2022年12月に設置。

同会議から2024年10月に我が国の建築事情等を勘案した建築物のWLC算定ツールであるJ-CATがリリースされたところ。

引き続き、BIMとの連携や原単位データベースの構築など幅広く検討を進める予定。

②建材EPD検討会議

建材・設備製造事業者及びその団体における原単位の整備を促進するため2024年10月に設置。

これまで建材・設備製造事業者の技術力向上の取組や優良事例の共有などの取組を実施。

③ 関係省庁連絡会議

建築物LCAの制度化に向けた検討を行うため、内閣官房及び国土交通省住宅局を事務局として、関係省庁(金融庁、経済産業省、文部科学省、林野庁、国土交通省、環境省)の参加の下、2024年11月に設置。

同会議において我が国の建築物LCAに係る制度構築に向けて、関係省庁が連携して実施すべき取組の方向性を示す「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想」が2025年4月にとりまとめられた。

5 今後の方向

基本構想がまとまった後は、建築物LCAの具体的な制度設計に向けた検討が開始される見込みである。

また、国土交通省による建築物DX・GX事業など建築物LCAの実施や原単位の整備に対する支援措置も開始されるなど、建築物LCAを巡る環境は今後急速に整備される見込みである。

こうした動きに対して、政府としても、建築業界だけでなく、建材・設備関係業界が対応できるよう、 迅速かつ的確に施策を講じ、 建築物LCAの実施を通じた建築物の脱炭素化やGXの推進を図っていくこととしている。

建築環境推進官

【出典】

積算資料2025年6月号

最終更新日:2025-09-16

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-26

- 積算資料

- 2026-01-05

- 積算資料

- 2025-12-22

- 積算資料

- 2025-12-01

- 積算資料

- 2025-11-25

- 積算資料

- 2025-11-05

- 積算資料

- 2025-10-27

- 積算資料

- 2025-10-20

- 積算資料