- 2018-10-31

- 建築施工単価

はじめに

わが国の建築界は,イギリス人建築家のJ.コンドルが“建築界の父”と呼ばれるように,明治期にはイギリスを中心とした欧州の建築をモデルにその導入が開始された。

しかしながら,1891(明治24)年の濃尾地震以降,石造・煉瓦造建築の耐震性の模索の中で,煉瓦造や石造の鉄による補強の提案もあって鉄骨造への注目度が高まり,高層建築の追求もあっていち早く木造や石造・煉瓦造から鉄骨造への転換を図っていたアメリカへと建築家の視線が移っていた。

また,木造建築分野では,北海道の開拓使設置に伴い,一足早く同じ木造文化圏のアメリカの技術援助を受け,アメリカの建築様式と工法からなる木造建築の導入が推し進められた。アメリカの影響の中で生まれた建築が「下見板コロニアル様式」と称されているように,木造建築,とりわけ住宅系建築では明治初期からアメリカの影響を受けていたのである。

ところで,重要文化財などに指定されている戦前期に建てられた木造住宅の報告書によると,木造でありながら部材に米材が使われている事例を見ることがある。伝統技法研究会理事の大平秀和氏の「戦前の住宅の米材使用の考察」(『伝統技法』No.31 2014年10月)によれば,「米材は明治後期にすでに輸入されていましたが1914(大正3)年から始まる第一次世界大戦をきっかけに海運ブームに乗って輸入量を増大させ,1923(大正12)年の関東大震災の復興期に急増し,1928(昭和3)年にピークを迎えています」とし,大正期以降米材の輸入量が増大していたことを指摘している。ここに見るように木造文化圏であるわが国の木造建築の実態は,戦前期から外材にかなりの割合で依存していたのである。その外材の大半が米材であった。

一方,明治末期頃からの米材導入の増加とは別に,新たに図面とともに住宅を建設する建築部材と部品をパッケージとした商品としてカタログ販売による住宅…「メールオーダーハウス」…の導入も開始されていた。そうした住宅は,アメリカで開発された新工法である枠組み壁工法(ツーバイフォー)で,基本となる板材に大量生産されたドアや窓あるいは階段といった部品を用いたものだった。これからも窺(うかが)えるように,この「メールオーダーハウス」の導入は,米材の輸入にとどまらず,ツーバイフォーという新規格の板材による新工法,アメリカ式の住宅様式,さらには,イス座による新しい生活スタイルといった,多面的な導入を意味していたといえる。特に大正期に展開された住宅改良運動や生活改善運動の中では,近代化の動きとして接客本位から家族本位の住まいへ,ユカ座からイス座へという“生活”の変化が志向される中で,その解決方法として住まいという生活環境そのものを欧米式に変えようとする機運が生じ,いきおいアメリカから「メールオーダーハウス」を購入して住もうという動きもみられたのである。

戦前期における米材導入の略史

改めて,戦前期の米材導入の歴史を『米材百年史』(日本米材協議会 1986年)をもとに簡単に振り返ってみたい。

『米材百年史』によれば,「米材」とは基本的にはアメリカのワシントン,オレゴン,カリフォルニア,アラスカの4州,および,カナダのブリティッシュ・コロンビア州を加えた5州から産出された木材を指すという。そして,戦前期の米材の輸入は,1877(明治10)年頃から始まり,1941(昭和16)年に戦争のはじまりとともに終わった。

明治期の統計を見ると,全体の木材消費量の外材の占める割合は,1879(明治12)年の1.7%から1912(明治45)年には7.1%へと約4倍も増加していることが分かるが,外材の占める割合は極めて小さくまだ1割にも満たないものであった。

それでも米材の輸入が始まった1877年当時の外材購入の金額は,中国材が最も多く,次いでイギリス材で,米材は3番目であった。このように明治初期には中国からの外材が多くを占めていたが,その後,急速に米材の占める割合が増えていくことになる。明治期の米材輸入量を正確に捉えることは難しいとされるものの,シダー(杉),パイン(松),ファー(樅もみ)類を米材と捉えると,米材は1902(明治35)年には外材の総輸入額の18%であったが,1911(明治44)年には48%を占めるようになり,明治末期には外材市場の中心的存在になっていた。

米材の輸入が増えた理由としては,①長大材を短期間に確保できること,②米松材は艦船や宏壮な洋風家屋に適すると考えられていたこと,などが挙げられるという。ちなみに,徐々に増え続ける米材を大量に用いた建築としては,1898(明治31)年竣工の京都のタバコ王の異名を持つ村井吉兵衛のタバコ工場,東京・深川の安田製釘所,1899(明治32)年竣工の妻木頼黄・武田五一設計の東京の日本勧業銀行などが初期の事例として知られるものであるという。事例が明治後期以降のものであることから考えると,実質的な米材の建築界での使用は明治後期からといえるであろう。

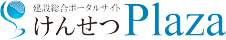

大正期になると,わが国では所得の増加,就業人口の増加,人口の都市集中などが起こり,第一次世界大戦後には住宅建築の建設が盛んになり,木材の消費量も増えていた。大正期の用材消費量と住宅建設の動向によれば,1912年の住宅着工数は10万4千戸ほどであったが,第一次世界大戦終了後の1919(大正8)年には16万3千戸と1.5倍となっている。これに伴い用材の消費量も1.5倍に増えている。こうした木材消費量の増加の中で,米材の輸入量も確実に増えていた。〈表-1(『米材百年史』p.152)〉は1921(大正10)年から1935(昭和10)年までの米材・北洋材の入荷量と木材消費量そして住宅の建築坪数を示したものである。全国の木材消費量の米材の占める割合を見ると,1921(大正10)年は4.6%,翌1922(大正11)年は倍増の10.5%となり,関東大震災後の1924(大正13)年には13.6%の約3倍へと増えている。そして,この増加現象は1928(昭和3)年の16.4%をピークに1934(昭和9)年には4.7%に減少した。このことから米材は,明治後期から建築材料として使用され,その使用量は,関東大震災を契機に急速に増え,1928年頃までの震災復興期をピークとし,減少に転じたといえる。

【表-1「米材,北洋材の入荷と木材消費,建築の動向大正10年─昭和10年」(出典:日本米材協議会編『米材百年史』p.152 同発行 1986年)】

開拓使の設置とアメリカ木造建築の導入の開始

1858(安政5)年に日米修好通商条約が締結され,翌1859(安政6)年には横浜,長崎とともに函館が開港し,外国に開かれた。明治政府は,1869(明治2)年になると,開拓使を設置して北海道の積極的な開発に乗り出した。開拓にあたっては,森林伐採などによる西部開発の実績を持つアメリカに技術援助を求め,1871(明治4)年,アメリカの農務省長官であったホーレス・ケプロン以下,アメリカ人顧問団が来日した。翌1872(明治5)年には,札幌地域の豊かな森林を伐採し,建築材料として利用した。そして,機械製材工場などを整備し,丸鋸を用いて床材や下見板などの大量生産が開始されたのである。また,1873(明治6)年には,国産の建築材料をもとにケプロンの原案による木造2階建ての下見板張りの寄棟屋根にドームを冠した八角塔の付いた開拓使庁舎が完成した。本格的なアメリカ色の濃い木造建築が出現したのである。

こうした中で開拓使の建築には,アメリカ独自の木造建築技術の導入が試みられた。当時のアメリカでは,木造による独自の新しい工法が出現していた。建築史家のS.ギーディオンは著書『新版空間・時間・建築 1』(丸善 1969年)の中で,アメリカで生まれた新しい工法であるバルーン・フレームの最初の建築事例として1833年のシカゴのSt.Mary’s Churchを挙げている。この教会堂にみられるように,1830年代のアメリカでは伝統的な柱梁構造とは異なる板状断面材を構造材とし,釘打ちして組み立てるバルーン・フレーム構造を開発していたのである。この新建築の誕生の背景として,ギーディオンは丸鋸を利用した工業生産による規格化された製材と大量生産による釘の出現という技術革新を挙げており,アメリカでは急速にこの新しい工法の建築が普及していたのである。そして,こうした新技術の建築がいち早くわが国にもたらされたのである。特に,1877(明治10)年以降の札幌農学校の教師陣は,農場施設の建築としてアメリカで開発されたバルーン・フレーム構造による新工法の建築の導入をめざした。土木教師W.ホイーラーは,札幌時計台として知られる旧札幌農学校演武場(写真-1)などの施設の建設にあたってバルーン・フレーム構造による図面を提示し,デザインとともに新しい工法を取り入れた建築の実現化を推し進めた。

【写真-1 旧札幌農学校演武場(撮影:内田)】

ただ,アメリカから持ち込まれた新しいデザインと新工法のうち,下見板張りのデザインは本土でも取り入れられたが,新工法は長い歴史を経ながら培われてきた在来工法の壁を打ち破ることはできず,普及までには至らなかった。こうしたアメリカ建築の新工法が再び注目されるのは,住宅改良の動きが起こり始める1900年以降のことだった。

アメリカ住宅の輸入の開始明治末期前後の動き

橋口信助は1909(明治42)年に現在の東京・港区となる東京市芝区琴平町に「あめりか屋」を開業した。橋口は,宮崎で林業に従事していたが,事業の失敗を機に1900〜1901(明治33〜34)年頃アメリカに渡り,当時日本からの移民たちによる日本人町があったシアトルに住んだ。シアトルに向かったのは,林業を再びアメリカで行うためで,古着を扱い「橋口商店」を構えるまでになった橋口は,次の新しい事業としてシアトルで山林を取得し日本に木材の輸出・販売を意図していた。しかしながら,当時のアメリカでは外国人が山林や土地を取得することは禁じられ,また,日米紳士協定もあって日本人労働者の確保も難しい状況にあった。そこで橋口は,アメリカでの起業をあきらめ,再び帰国して新しい事業を始めることを決意した。その事業こそ,アメリカ住宅の輸入・販売であった。

この新事業に着目した理由を知るために,当時のアメリカの住宅界の様子について少し説明しよう。当時,アメリカで住宅を構えるには,建築家の住宅図面などを購入し,それに合わせた建築部材を揃(そろ)え,大工と一緒に建てるというのが一般的な方法だった。橋口がシアトルに滞在していた1900年代には,釘の大量生産,木材製材の機械化,あるいは建築部材の商品化といった動きが浸透し,より簡単に住宅を購入するシステムが始まっていた。すなわち,図面と建築部材とをセットで販売する方法であり,さらには郵送でカタログを送り,それをもとに注文を受けるという通信販売用の住宅…「メールオーダーハウス」…も出現していたのである。

わが国で,こうしたアメリカの動向にいち早く注目したひとりが矢橋賢吉で,1903(明治36)年に欧米視察を終え,帰朝講演の中で,アメリカの建築界に触れていた。すなわち,日本家屋の改良の必要性を説きながら,アメリカでは規格化された建築材料の大量生産化が進み,職人も釘打ち大工だけで建築ができる状況にあり,日本でも「標準家屋」を定め,部材を大量生産することにより,快適で経済的でかつ衛生的な住まいが入手できるようになると述べている。

また,同じく1909年1月にアメリカ視察を終えた清水組の原林之助は,帰朝講演でアメリカの住宅のカタログ販売について紹介した。

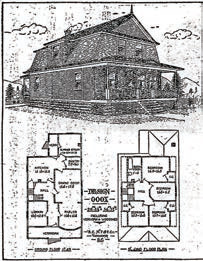

その同時期,橋口はアメリカのカタログ販売住宅を購入し,日本に帰国したのである。そして,1909年11月に「あめりか屋」を開業した。店舗は,木造2階建ての伝統的な商家で,1階の表側にはアメリカ製の建築材料や家具類を並べ,販売していた。橋口が持ち込んだ6棟の住宅は,開業から1年ほど経った1910(明治43)年に売れた。このことが新聞で紹介され,『建築雑誌』に「純米国式木造住宅建築東京に建築せらる」として転載された(写真-2)。

【写真-2 あめりか屋の輸入した「メールオーダーハウス」(出典:建築写真類聚刊行会編『建築写真類聚 住宅の外観1』洪洋社 1915年)】

『建坪約二十五坪費用約二千八百円工事日数七十五日を以て竣工せり其構造部は松材を使用し装飾部には米松を用ひたり其木材の大さ(ママ)は総三寸角二ツ割及背六寸巾(ママ)一寸五分の松材板割,四分板の他何物をも使用せざりしは特に注目すべき点なり而して一箇所も柄穴ボルト及短冊金物等を用ひず悉く西洋釘及鎹を以て結合せり

二階梁には前記背六寸幅(ママ)一寸五分の松材を二尺間に置き柱はすべて三寸六割を一尺五寸間に建て筋違隅柱も同材を釘にて組み合せたり屋根はスレート葺き外壁上部は粗面仕上げの漆喰を以てし下部は米国製シングル板及英吉利下見板を用ふ』

(『建築雑誌』p.26 No.288 1910年12月号)

これによれば,部材は「松材」「米松」とあり,全ての部材が米材とは断定できないものの,外壁の材料も「米国製シングル板」とあるなど,アメリカからの輸入品であることはまず間違いないといえる。そして,注目されるのはその工法である。すなわち,部材は角材は使用せずに板材だけで,しかも,全て「西洋釘及鎹」で結合した建物であった。これから建物が,日本では枠組み壁工法(ツーバイフォー)と称されているものであったことが分かる。

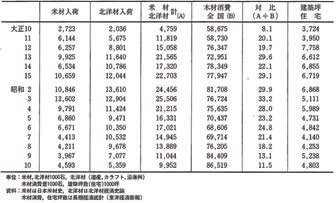

また1906(明治39)年,後に西村建築事務所を開設する西村伊作も,この工法による住宅を建てていた。西村は,独学で建築の勉強を行い,故郷の和歌山・新宮にアメリカで流行していた「バンガロー風」の平屋の山荘を建てた。そして,その2年後の1908(明治41)年には移築して2階を増築した。その増築の工法について西村は,「バルーン・フレーミング」と称し,図版とともに紹介している(図-1)。

【図-1 西村伊作の「バルーン・フレームの図」(出典:西村伊作『現代人の新住家』文化生活研究会 1924年)】

『米国で一般に行はれて居る木造の構造は,先ず地形の上に厚さ二吋巾四吋位の日本の貫の様な木を平に一列に敷き,其れへ柱となる可き同じ大きさの木,スタッドを竪に立て,斜めに釘を打ち付けて土台の木へ固着さし,その柱の間隔は凡そ一尺五寸位にし,スタッドの間は筋違の木を打付け,スタッドの頭へは又,平に同じ木を釘付けにして,家の壁の骨を作り,床をうけるためには,八吋乃至十二吋位の巾で厚さ一吋位な板のようなものをまさに並べて掛け渡し,それに床板を張るのです』

(西村伊作『現代人の新住家』pp.78─79 1924年 文化生活研究会)

部材が米材であったかどうかは不明だが,西村は板材を基本部材としたアメリカ式のバルーン・フレーム構造をいち早く取り入れていたのである。いずれにせよ,明治も終わり頃になると,こうしたアメリカ住宅の住宅様式や生活スタイル,あるいはその工法などに注目し,その導入をめざす動きが活発化し始めていたのである。

アメリカ住宅の流行…大正期の動き

大正期になると,建築関係の雑誌などに頻繁にアメリカの建築や住宅に関する記事がみられる。中には,アメリカやカナダの住宅の動向を詳細に論じるとともに輸入住宅の事例の紹介例も散見される。

1912(明治45)年3月,中村伝治は雑誌『建築工芸叢誌』(建築工芸協会)に「出来合住宅」という記事を寄せ,「美術的価値は遙かに劣等なものであるかも知れないが,今日我国にあるやうな,莫大な金を拂つて作つた,不可思議な西洋建築よりは,遙かに優れ…」と述べている。そして,翌1913(大正2)年1月,再び「米国式安普請に就て」では,「出来合住宅」について「柱は皆二吋の四吋位の板で立てられ,要所要所に応じて同一材料を二枚でも三枚でも重ね合せて用うる」ものであると述べている。これから中村の紹介した出来合住宅が枠組み壁工法の建築であることが分かる。

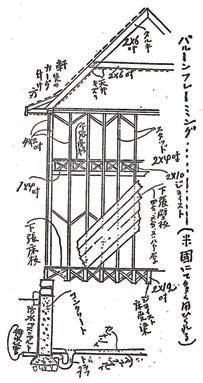

また,1914(大正3)年,大沢三之助は留学経験をもとに「晩香坡のレデーメード・ハウス」という記事を2回雑誌『建築世界』に寄稿し,バンクーバーで見たパネル式工法の「レデーメード・ハウス(出来合いの家)」を紹介している。大沢は,①住宅が商品として売られていること,②極めて簡単に住宅が入手できること,③住宅が材料も工費も無駄のない合理的なものであること,④カタログ販売されていること,を特徴として挙げながら新工法による住宅を紹介している(図-2)。

【図-2 「晩香坡のレデーメード・ハウス」のカタログの図(出典:『建築世界』1914年10月号 須原屋書店)】

そして,1920(大正9)年になると,実際に輸入され,日本で建設された住宅の紹介記事もみられるようになる。その一例が銀座の松屋呉服店支配人・内藤彦一が輸入したアメリカ製のパネル式住宅で,『新住宅』で紹介された(写真-3)。この製品はシアトルのアメリカン・ポータブル・ハウス会社(American Portable House Co.)製で,「土台から屋根材料さては造作釘に至るまで全部」が揃い,構造は「外廻板壁は内外共に縁甲板実矧の二重張の間に毛とフェルトを挿み,空隙を作つて締合はしたものを,三尺間に内外の間柱と共にボールトにて締め」たものであった。

【写真-3 内藤邸外観(出典:『建築と社会』1920年10月号日本建築協会)】

また,1922(大正11)年には雑誌『主婦之友』(主婦之友社)誌上で,東京帝国大学教授で薬学博士の長井長義が自分自身の住まいとともに長男家族と長女家族の3棟の木造2階建て住宅をアメリカから輸入し,建設したことが紹介されている。これらの住宅も材料一式と共に電灯や呼び鈴から仕上げのペンキと刷毛まで一切合切がパッケージ化された「メールオーダーハウス」であること,また,工法は板材だけによるものであること,が紹介されている。

関東大震災とアメリカ住宅

関東大震災直後にアメリカから帰国の際,住宅不足もあってアメリカから住宅を持ち込んだ人もいた。東京美術学校の日本画科を卒業した古田土貞治(雅堂)は,アメリカに渡り絵師としてニューヨークで活躍していた。成長した子供の教育のために帰国し,住まいを構える予定であったが,震災後で日本では建築材料が高騰していることから,古田土は,アメリカから住宅を持ち帰ることにし,シカゴに本社を構えるシアーズ・ローバック社の「メールオーダーハウス」のカタログ『SmallHouses of the Twenties』の「The Hathaway-Six Rooms Bath and Porch」を購入した。瀟洒(しょうしゃ)な玄関ポーチが印象深い住宅で,1924(大正13)年12月に宇都宮に竣工した(写真-4)。材料は米材で,板材を構造材とするバルーン・フレーム構造によるものであった。

【写真-4 古田土邸外観(撮影:内田)】

また,1925(大正14)年正月,鉄道省技師として活躍していた大川栄は,大森から田園調布に建てた新居に引っ越した。設計者は,岡田信一郎建築事務所員の三井道男である。三井は震災直後に,大川から地震に耐える堅牢な住宅の設計の依頼を受けたが,高騰している材料コストを抑えるためにアメリカから直接米材を購入することにしたという。これは,当時,米材は安く入手しやすいという状況が広く知られていたことを想起させる決断であった。こうして完成した住宅は,現在,東京たてもの園に移築・展示されている(写真-5)。移築の際の『大川邸移築工事報告書』(江戸東京たてもの園 1995年)によれば,柱は100mm(4×4インチ)角の角材であるが,土台は150×50mm(6×2インチ)の板材を2本並べてボルトで締めた挟み土台,梁と桁は最も多い部材が184×40mm(7.25×1.54インチ)の板材を土台同様にボルトで締めた挟み梁・挟み桁で,板材を主要材として使用していた(図-3)。部材は丸鋸機械製材による米松を基本とし,板材を用いて在来工法を基本に建設していたのである。言い換えれば,材料は米松で,その材料の形状も板材が大半を占めていたものの,工法はあくまでも在来工法を基本としていたのである。このように,旧大川邸は,材料と共に,間取りも家族の生活の場である居間を中心とするなど(図-4),デザインも生活イメージも当時わが国に紹介されていたアメリカ住宅の強い影響を受けたものであった。しかしながら,工法は伝統的な在来式に基づいて建設されていたのである。これは,材料は受け入れても,工法に関しては伝統色が根強く,また大工や職人にとってもアメリカ式の新工法はなかなか受け入れがたいものであったという,当時のアメリカ新工法のわが国での受容の状況を示していたものといえよう。

【写真-5 大川邸外観(撮影:内田)】

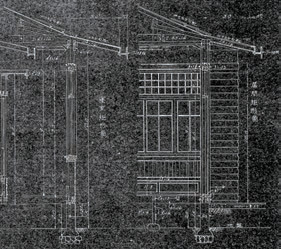

【図-3 大川邸矩計図(出典:文化財建造物保存技術協議会編『江戸東京たてもの園 大川邸移築工事報告書』1995年)】

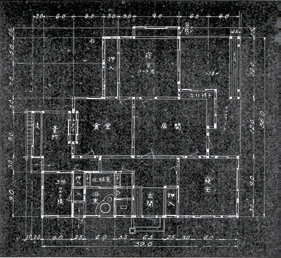

【図-4 大川邸平面図(出典:文化財建造物保存技術協議会編『江戸東京たてもの園 大川邸移築工事報告書』1995年)】

材料としての米材の役割

関東大震災後,わが国の復興のための建設ブームの中で,米材の輸入量は飛躍的に伸び,1928(昭和3)年のピーク時には全国の木材消費量の16.4%を米材が占め,米材が建築材料として次第に定着し始めていた。例えば,米材の消費量のピーク時の1928年に刊行された『建築工事仕様見積』の「木材工事の部」を見ると,米材について次のように紹介している。

『建築用材として汎(ママ)く用ひらるるものは杉,松,檜にしてこれに次ぐものは樅,栂,槻,椹,ヒバ,塩地等なり,近時亜米利加より輸入せるものにて米松,米栂,米檜,米樅等材質は劣れども安価にして且つ大材を得易き為め広(ママ)く用ひらる。』

(河津七郎・吉田全三共著『建築工事仕様見積』p.102 吉田工務所出版部)

これによれば米材は,質は国内産よりは悪いが,安く,大材が入手しやすいことから広く普及しているという。また,米材の種類については「現今我国に輸入せらるる米材は主に米松(ドグラスファ)米栂(ヘムロック)米杉(レッドシダー)米檜(ホワイトシダー)米樅(スプルース)等」であるとし,各種の特徴を述べている。すなわち,米松は構造用木材に適し,色が赤く脂が出るため室内には使えないとし,また,米栂は色が白いため柱や内法材料として使われているという。米杉は,時間が経つと暗黒色となる欠点があるが,大材からは幅広の天井用板材などがとれかつ安いため,広く使用されているという。そして,米檜については,軸部によく用いられているという。

また,こうした米材の導入により,檜や杉あるいはヒバの代りに米材を使ったり,あるいは,座敷廻りは国内材を使い,他は米材とするといった材料を使い分ける方法も普及しているという。

このように米材の流入量は増加し,建材として利用されることが定着しつつあったが,輸入住宅の動きや枠組み壁工法の導入の動きは,途切れてしまう。その理由のひとつは,理想よりも現実的観点から住宅を求めるという関東大震災後の建築界の動向の変化にあった。すなわち,大正期には,住宅改良運動が活発化し,住宅改良・生活改善を求め,海外の理想とする住まいや生活の導入がめざされた。そうした動きの中で注目されたのが「メールオーダーハウス」であった。ただ,実際に「メールオーダーハウス」を購入・建設すると,運搬料や輸入税などが加わり,決して安いものとはならなかったこと,また,実生活の場としては不便でイス座の部屋に畳を敷くなどの改良が必要となること,大工が板材だけの新工法をなかなか受け付けないなど、現実的な問題が明らかになっていた。こうした状況の中で,欧米直写的な住宅の導入は,慣習や気候風土の違いなどを理由に疑問視され始めていたのである。そして,関東大震災後の復興期には,洋風化の動きは理想的提案から現実的提案へと質的に変化していった。こうした中で,アメリカ製の「メールオーダーハウス」の導入熱も急速に冷え切っていったのである。

それでも,大正期を中心に紹介・導入が試みられたアメリカの新工法は,例えば1931(昭和6)年の大河原達海・村山儀三郎の『最新実用建築構造学』(改工社)では「軽骨造(Balloon Frame)」として「普通の木造よりも遙かに安價に且つ迅速に建物を得んとする場合に用ひらる構造なり」として紹介されている。このように工法としては,在来工法とは異なるもので,安く・早く建てられる工法として認識されていたのである。この工法が再び脚光を集め,導入されるのは,大工・職人の不足といった社会構造の変化が問題化した戦後を待たなければならなかった。

〈参考文献〉

●内田青蔵「日本のツーバイフォー建築の歴史」第1回―第4回『ツーバイフォー』(一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会)

vol.213─216 2017─2018年

●池上重康『明治初期日本政府蒐集舶載建築書の研究』北海道大学出版会 2011年

●内田青蔵「わが国近代独立住宅の変遷過程における米国住宅の影響について」『住宅総合研究財団 研究年報』No.23 1996年

●越野武『北海道における初期洋風建築の研究』北海道大学図書刊行会 1993年

●中央区教育委員会『築地の外国人住宅』1992年

内田 青蔵(うちだ せいぞう)

1953 年秋田県生まれ。東京工業大学大学院博士課程満期退学。工学博士。専攻は,日本近代建築史,日本近代住宅史。文化女子大学,埼玉大学を経て,現在,神奈川大学工学部建築学科教授。日本の近代住宅の調査をもとに生活や住宅の歴史研究にあたる。

著書として,『日本の近代住宅』『新版 図説・近代日本住宅史』(共に鹿島出版会),『同潤会に学べ』(王国社),『お屋敷拝見』『学び舎拝見』『お屋敷散歩』(共に河出書房新社),などがある。

内田 青蔵(うちだせいぞう)

【出典】

建築施工単価2018夏号

最終更新日:2019-12-18

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価