- 2022-09-05

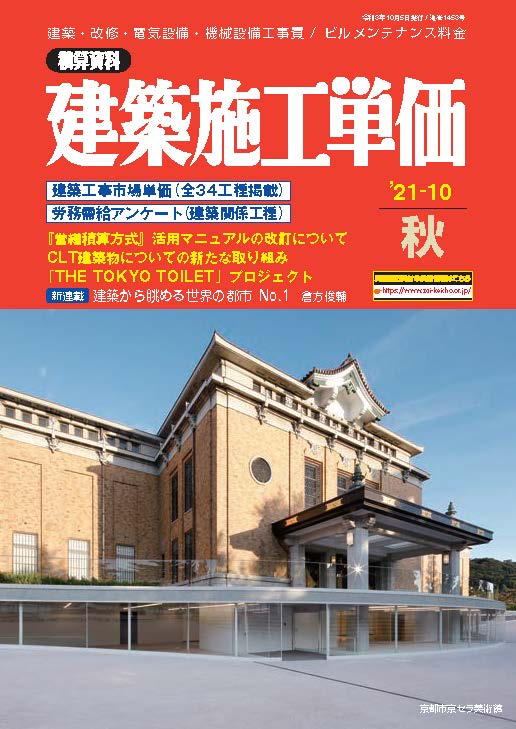

- 建築施工単価

バルト海の覇者

前回のノルウェーが「神話」的な世界の中に自国の建築らしさを求めたのに対して,今回のスウェーデンはもっと「原理」的だ。

首都であるストックホルムの景観を圧倒しているのは,水面に浮かぶような「ストックホルム宮殿」(1754年)で,当地にあった中世の姿を残した城が,17世紀末の大火で焼失した跡地に建設され,1754年から国王が暮らし始めた。

ストックホルムの最初の主任建築家であるニコデムス・テッシン(大テッシン)の子に生まれ,その地位を親から継いだニコデムス・テッシン(小テッシン)が設計を手掛けた。

イタリアとフランスで学んだ建築家らしく,宮殿の長大な正面は,東西南北のデザインがどれも異なりながら,左右対称である点においては共通している。

南の正面に目を配れば,2階分を貫いた大オーダーが中心性を高めつつ,6本の柱の間に設けられた窪みには,各々に肉体が躍動した彫刻を据え付けて,美的な奔放さを忘れていない。

中央に開いたドアの奥の暗がりに誘われてアーチをくぐると,そこには予想以上の高さを有した玄関室がある。

ドーム天井の空間が,屈曲する階や上方に目を移させる彫刻群と共鳴して,壮麗な内部空間の前奏曲を奏でている。

17世紀イタリアのバロック様式と,ちょうどこの時期,ルイ14世の絶頂期であるフランスで建設が進められていたヴェルサイユ宮殿のような壮麗な秩序を併せ持った大建築が,この北方の地に築かれたのだ。

17世紀初め,スウェーデン国王・グスタフ2世アドルフは「北方の獅子」の異名をヨーロッパに轟かせた。

王権を強化し,隣国のロシアやデンマークやポーランドとの関係を安定させると,旧教と新教の対立から始まったドイツの内戦(三十年戦争)に介入し,それまでの戦術を刷新して連戦に勝利する。

1632年に戦死した彼の跡を継いだ娘のクリスティーナ女王の時代,バルト海全域を支配する大国の地位は国際社会で認められた。

女王は学芸を愛好し,フランスから哲学者のルネ・デカルトを王宮に招聘したことでも知られる。

「バルト帝国」とも称される国力はその後,17世紀後半のカール10世,カール11世の時代にも維持されたが,続くカール12世が1700年からのロシアのピョートル1世らとの長い戦い(大北方戦争)に最終的に敗れたことで,バルト海の覇者はロシアにとって代わられる。

北方の古典主義

ストックホルム宮殿は,大国としてのスウェーデンの絶頂期に計画され,没落に至る戦いの中で建設が長期化し,スウェーデンのウプサラ大学の教授を務めていた植物学者のリンネが今に続く二名法を確立する『植物の種』(1753年)を公刊した翌年に,新たな王宮となった。

ストックホルム宮殿の威容はスウェーデンが北欧という枠組みに収まらないことを伝える。

軍事的な強さから,西ヨーロッパ諸国と並ぶ大国となり,国際的な学芸が育まれた国家の歴史を象徴する存在である。

それが都市景観の中で眺めた時にバロック的に感じられないから,そこにスウェーデン的なものを見てしまうのだ。

大小合わせて14の島からなるストックホルムでは,表面を彩る彫刻が目に入らないほどに宮殿を遠望することはたやすい。

すると,浮かび上がるのは規則的な窓や柱の配列であり,全体から部分まで整えられた縦横比である。

冬の遅い朝や早い夕暮れ,国家建設の記憶は角の張った立方体のボリュームとして立ち現れる。

そこには中世的な尖塔はなく,バロック的にうねる曲面も,新古典主義的な三角形のペディメントも目立たない。

同じ形容は,後年に建設された「スウェーデン国立美術館」(1866年)にも「スウェーデン国会議事堂」(1905年)にも当てはまるだろう。

これらの意匠は,互いに距離を取りながら,水面を介して響き合っている。

ルネサンス様式,バロック様式,新古典主義といった違い以上に,古典主義のエッセンスが共通するのだ。

地中海に生まれ,西ヨーロッパで育まれたそれは,水面の広がりと,北方の日差しの中でより純化され,スウェーデン発の普遍として捉えられる。

時代を超えた原理が,この都市に立ち上がっていると感じられる。

そうした性格がノーベル賞を創設させ,IKEAやVOLVOといったグローバル企業を生んだ……と言っては単純化のしすぎであろうけど。

市庁舎の名作が生まれるまで

とはいえ,宮殿から旧市街のガムラ・スタンを歩くと,気持ちよく感じられるのは中世の香りであり,ドイツの教会やオランダの家屋との共通性である。

これらを取り込んだのが,20世紀の名作として知られる「ストックホルム市庁舎」(1923年)だ。

設計者のラグナル・エストベリがプロジェクトに関わり始めたのは1901年だったが,主要部が完成したのは1923年であり,その間に用途もデザインも大きく変更された。

変わらなかったのは,水に面した敷地だけであるというほどに。

最終的に完成した現在の姿は,水際に建った塔の姿が印象的だ。

味わいのあるれんがで覆われ,塔以外の他の大半も同様で,古い時代のものなのか,新しい建築であるのか,すぐに判別し難いだろう。

19世紀以降,ストックホルムは工業化の進展に伴って,貿易やサービスなどの要衝として再び発展期を迎えた。

人口が増大し,従来の公共施設が手狭になった。エストベリは新しい裁判所をつくるにあたって,市議会議員から相談を受けた。

現在の市庁舎の土地を買収することを提案し,塔が建ったスケッチを描いて,ここが市政の象徴となるべき敷地であることを示した。

これが受け入れられて,土地が取得され,1902年から1905年にかけて実施されたコンペで,エストベリが設計者に決定した。

ただし,当初の塔のデザインは,当時流行していた「ユーゲント・シュティール」と呼ばれる新様式の影響が強かった。

外観やインテリアの素材には,御影石が想定されていた。れんがに変わったのは,コスト削減が強く求められたためだ。

実施の段階になって,やはり裁判所ではなく,市庁舎を建設することになった。

敷地は同じで,デザインも気に入っているのでそのままで良いとのことだったが,建築家としてエストベリは安易なことはしたくなかった。

設計の練り直しに悩んでいた中,ヴェネツィアのドゥカーレ宮殿を訪れ,時代を超えた名作となる大きなインスピレーションを得た。

そして,今見る特徴的なアーケードが現れた。

連続したアーチ越しに水面が見え,中庭は建物で閉ざされたものでなくなった。

市庁舎が既存の街と一層連続するものになったのである。

水面を編む建築

完成した市庁舎は,古典主義的な柱頭や中世風の飾り金物といった,歴史的な細部も抱えている。

それらは安易に統合されておらず,各々が象徴性を放っている。

射程は現在だけにも,敷地内にも収まっていない。

高い塔の最上部は,旧市街の大聖堂のランタンを,鋭さにおいては,ゴシック様式のリッダーホルム教会を連想させる。

柱型や窓の整然としたありようは,古典主義の宮殿のそびえる誇り高き都市に似つかわしい。

窓回りなどの繊細さはヴェネツィアを思わせ,塔の頂部やれんが模様の中の月型はさらに東方へと心を誘う。

各要素は既存の都市と関係を取り結んでいる。

市庁舎は,さまざまな時代に到来し,ストックホルムに堆積した複数の様式を,内外観や中庭からの風景を通じて一つに編み込んでいる。

スウェーデン的であり,時を超えた,グローバルな水の原理に基づいた建築である。

アスプルンドの作品

作風は異なるが,グンナール・アスプルンドもこの国から世界に知られ,時代の潮流に定位できない普遍性が各時代において再評価されている建築家だ。

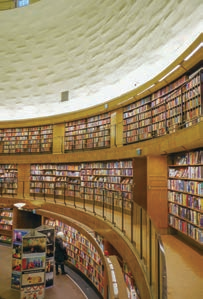

「ストックホルム市立図書館」(1928年)は,円筒形の内部が書架であり,その回りが閲覧室となっている。

形態と機能が一致している点ではモダニズム的だが,その形態が統合性を志向している点は古典主義的である。

訪れると意外とヒューマンなスケールで,ずらりと並ぶ本の背表紙そのものがインテリアとして美しい。

機能的でありながら本の殿堂としての威厳を表現していて,機能だけに収まらない魅力を備えている。

ストックホルム郊外にはアスプルンドが建築家のシーグルド・レヴェレンツとともにつくり上げた「森の墓地」(1920-1940年)がある。

広い敷地に5つの礼拝堂と火葬場が設計され,世界文化遺産になっている。

最も知られているのは,入り口近くに立つ十字架だろう。

崗岩でできた即物的な形態が,変化に富んだ自然の中に人間の場を定位している。

インクルーシブな原理へ

最後に,中心部にある第二次世界大戦後の「ストックホルム中央再開発地区」(1956年)を訪れよう。

板状の高層建築が並び,各棟は番号で呼ばれている。

1996年に行われた大規模な改修を通じて,断熱性の高いサッシに交換するなど,現代のエネルギー基準を満たしつつ,地域を排したモダニズム思想そのもののような姿を保っている。

普遍的な原理は,時代や地域の多様性も包含できるのではないか。

ストックホルムは,さまざまな時代の建築を通して,そう示唆する。

倉方 俊輔(くらかた しゅんすけ)

1971 年東京都生まれ。建築史家。2021 年 10 月より大阪市立大学教授。早稲田大学理工学部建築学科卒業,同大学院修了。博士(工学)。近現代の建築の研究,執筆の他,日本最大の建築公開イベント「イケフェス大阪」実行委員会委員を務めるなど,建築の魅力的な価値を社会に発信する活動を展開している。著書に,『京都 近現代建築ものがたり』(平凡社,2021),『別冊太陽 日本の住宅 100 年』(共著,平凡社,2021),『東京モダン建築さんぽ』(エクスナレッジ,2017),『伊東忠太建築資料集』(監修・解説,ゆまに書房,2013-14),『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社,2005)など多数。日本建築学会賞(業績),日本建築学会教育賞(教育貢献)ほか受賞。

【出典】

建築施工単価2021秋号

最終更新日:2022-09-05

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-04-13

- 建築施工単価

- 2023-04-03

- 建築施工単価

- 2023-02-20

- 建築施工単価

- 2023-02-16

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2023-01-30

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価

- 2022-12-05

- 建築施工単価