- 2023-09-13

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 | 積算資料公表価格版

はじめに

盛土の液状化対策には、液状化発生抑制工法であるTOFT工法(格子状深層混合処理工法)、サンドコンパクションパイル工法などが用いられてきている。

ここで紹介するSECURE-G工法は液状化変形抑制工法であり表層処理工法である。

ジオシンセティックスを用いた工法は、島根県荒島堤防盛土工事などにおいて採用され、敷設後に起きた地震においてその変形抑制効果が確認できている1)。

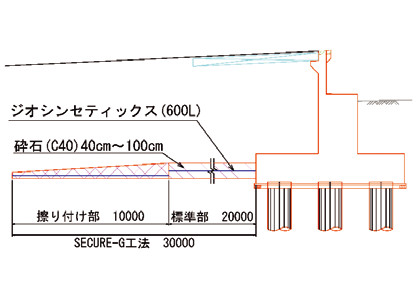

SECURE-G工法は盛土下部に敷設し、ジオシンセティックスを砕石で挟み込むものである。

社会的な背景と工法概要、また性能照査内容や適用事例について紹介していきたい。

1.変形抑制工法について

1-1 液状化対策工法

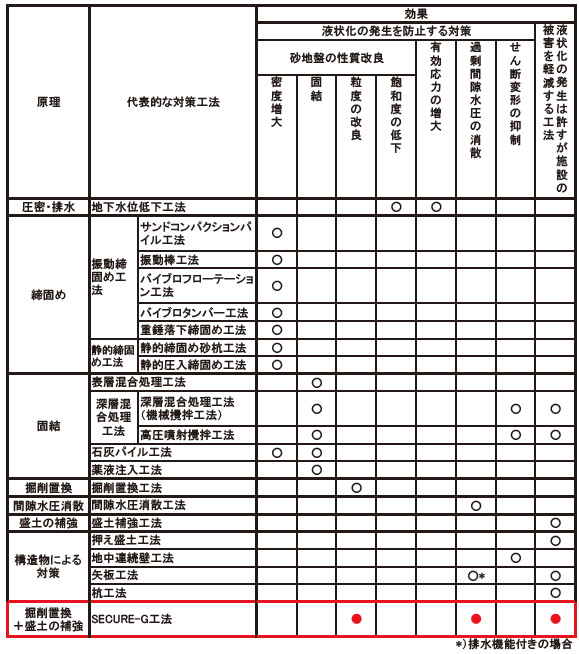

表-1の通り、各対策工法の対策原理と効果(道路)でどういった対策工が使われているか比較してみる。

SECURE-G工法は、掘削置換工法と盛土補強工法を併用している工法であり、位置付けを表-1に赤枠で示した。

(出典:道路土工-軟弱地盤対策工指針H24より抜粋し,一部加工)

1-2 道路土工

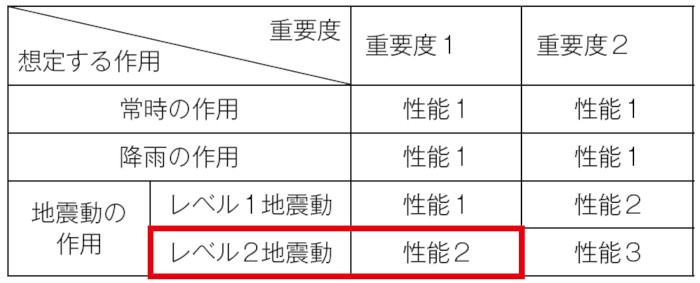

「道路土工構造物技術基準・同解説」では、1000年に一度の地震動において対策工は変形を許すものの修復容易なものでよいとの規定がされている2)。

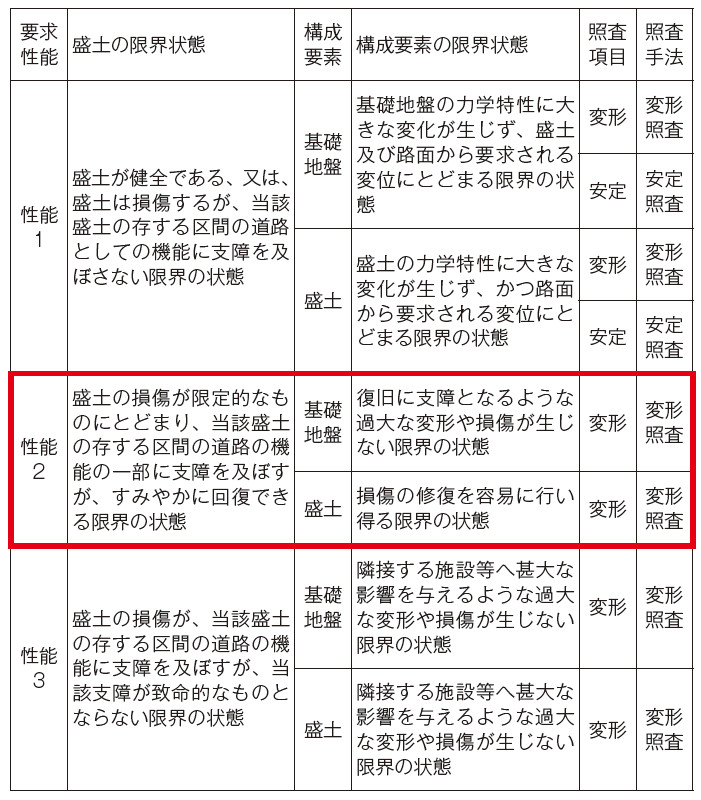

この中では、盛土の要求性能の明示とその要求性能に対する限界状態と照査方法が明記された(表-2、3)。

SECURE-G工法はレベル2地震動において性能2と規定され、例えば橋台背面アプローチ盛土において適用された場合、被災後の損傷の修復を容易にする限界状態であることが求められる。

具体的には段差量が限界状態の範囲内で許容されるかということである。

次に被災事例の類型により比較してみる。

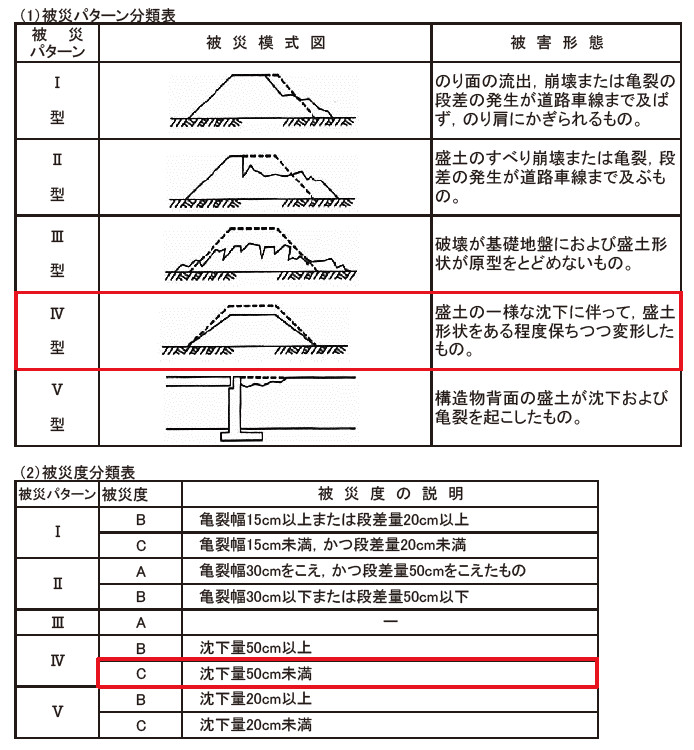

「道路震災対策便覧(震災復旧編)」3)では、盛土の被災パターンとその被災度の分類についての考え方が示されている(表-4)。

A:大被害(盛土が全面的に崩壊、または道路車線の大半が走行不可能)→性能2は確保できない

B:中被害(盛土が部分的に崩壊、または道路車線の一部に走行性支障)→場合によって性能2は確保可能

C:小規模(盛土のごく一部に変状があるが、走行性に支障はない)→性能2の確保が確実D:無被害(盛土に特に異常が認められない)→性能1の確保が可能

SECURE-G工法は被災パターンⅣ型に分類される工法であり、対策の結果、被災度Cと判定されれば盛土の性能2を確保できていると思われる。

1-3 盛土の性能評価

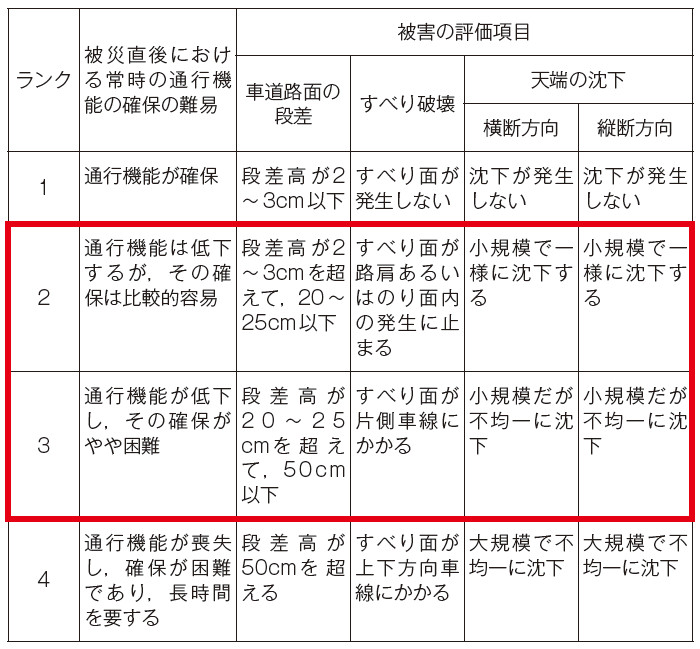

「道路盛土の耐震性能評価の方向性に関する考察」4)では、新潟県中越地震や宮城県北部地震等の実態を検証し、その被害特性や応急復旧、交通解放のための管理・運用の実態および段差走行性能の結果に基づき、被災した道路盛土が常時の通行機能を確保するための難易度により道路盛土の耐震性能に対する評価基準を提示している。

その中では、ランクは4段階に区分される。

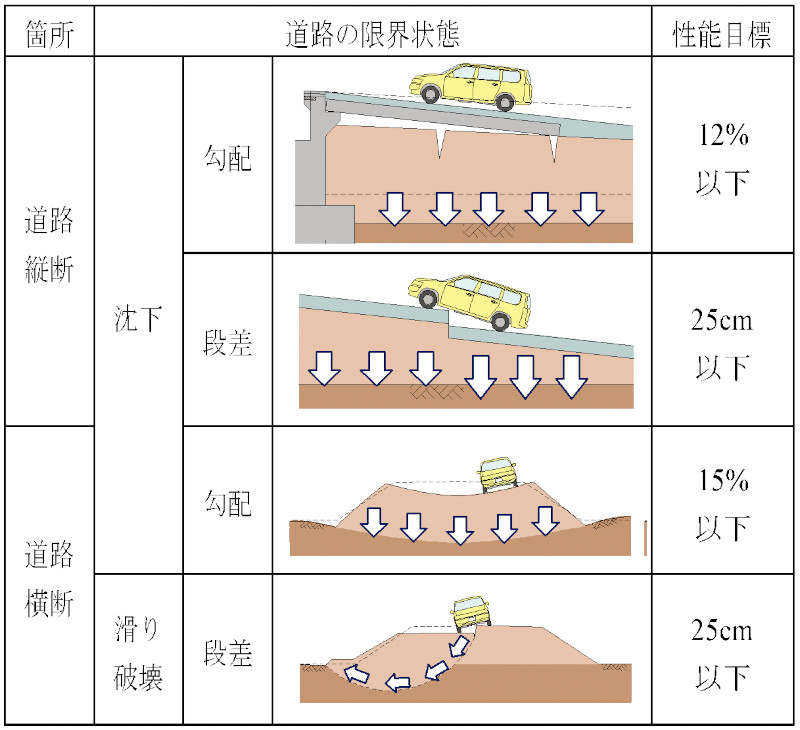

例えばランク2では、路面に発生する段差が2~3cmを超えて20~25cm以下、すべり面の発生は車道部でなく、路肩あるいはのり面内に止まる状態で、「通行機能は低下するが、その確保は比較的容易」とし、ランク3では、段差が20~25cmを超えて50cm以下、上下車線のいずれか一方の車線にすべり面が出現する状態で、「通行機能が低下し、その確保がやや困難」としている(表-5、図-1)。

2.SECURE-G工法概要

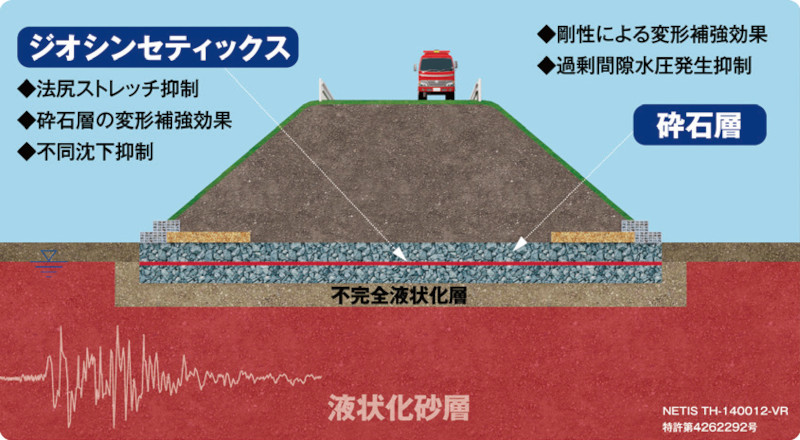

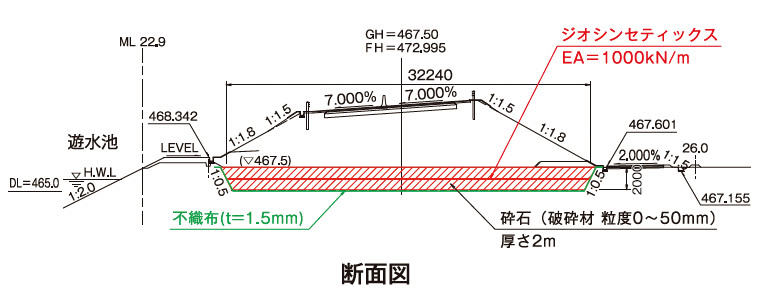

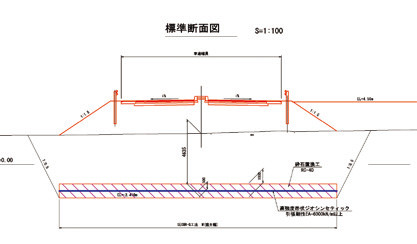

SECURE-G工法の一般的な構造は図-2に示すように、砕石層によってジオシンセティックスの上下を挟み込む単純な構造が特長である。

また、砕石層は過剰間隙水圧を速やかに消散させる効果もある。

SECURE-G工法は、軟弱地盤対策におけるすべり破壊と変形抑制による沈下低減、不同沈下を抑える効果がある。

3.SECURE-G工法の性能照査

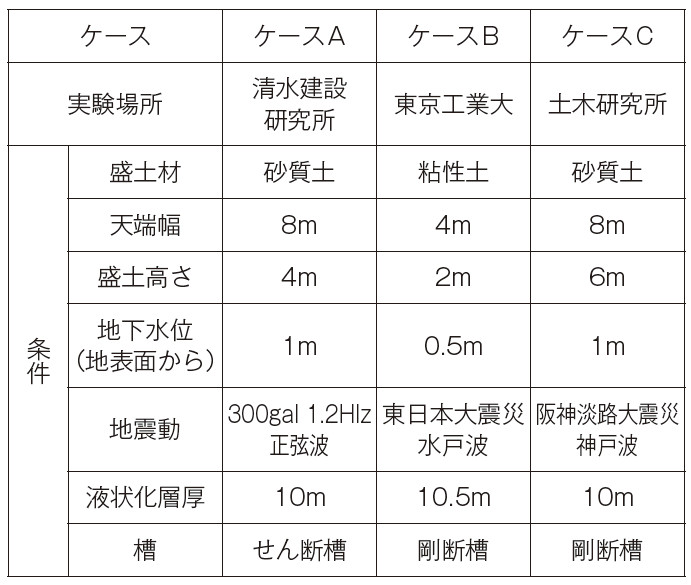

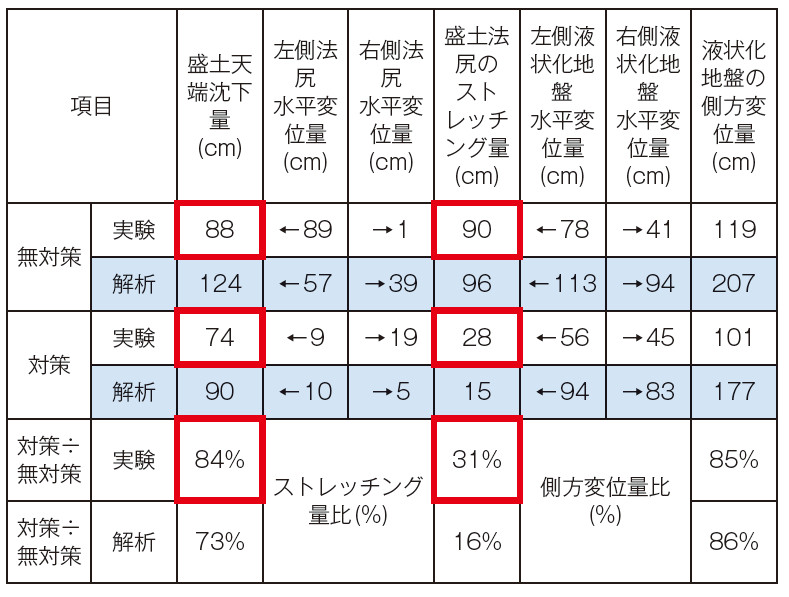

SECURE-G工法の性能を照査するため、表-6に示す通り、遠心模型実験を3ケース実施した。

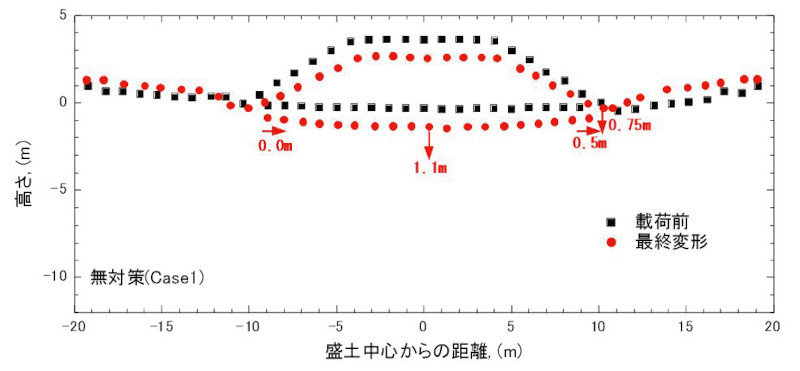

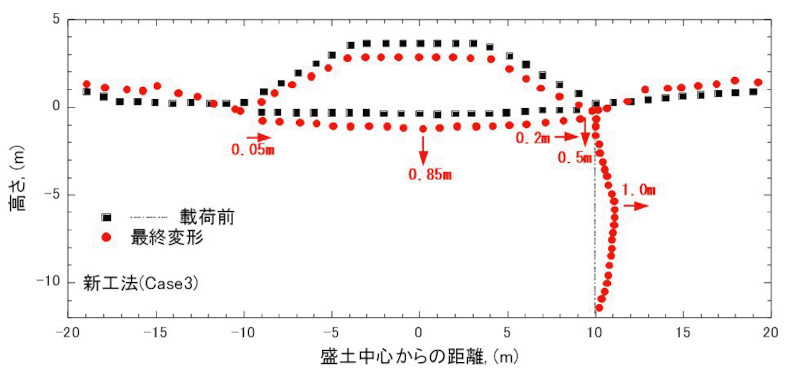

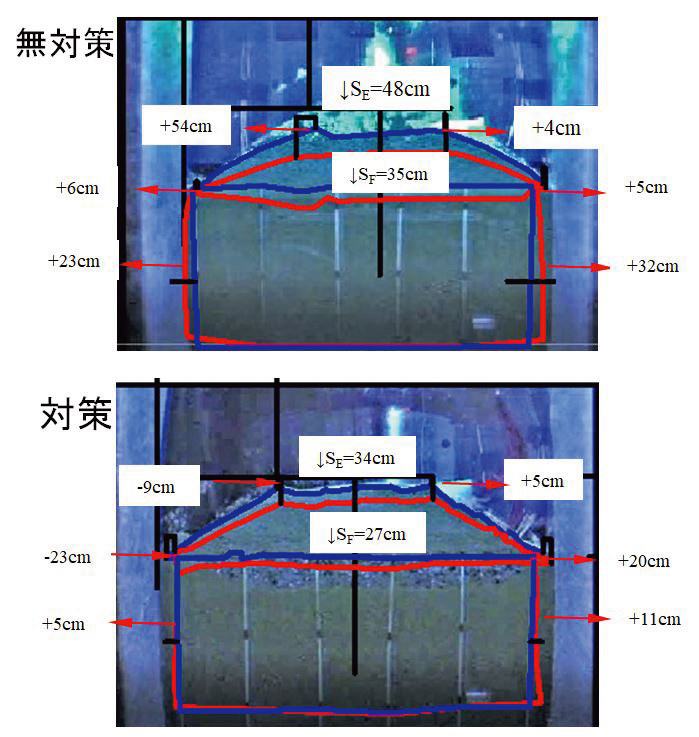

結果を図ならびに表にて示す(図-3、4、表-7)。

ケースAにおける結果では、SECURE-G工法を用いない無対策の場合の沈下量は1.1m、用いた場合の沈下量は0.85mを示し、無対策の場合に対し沈下量は77%に抑制できたが、側方変位に関しては境界条件の影響を受けているためその結果を用いていない。

ケースBにおける結果では、同上の無対策の場合の沈下量(SE)が48㎝、用いた場合の沈下量が34㎝を示し、沈下量は71%、また側方変位も27%に抑制していることがわかった。

ケースCにおける結果では、同上の無対策の場合の沈下量(盛土天端部)は88㎝、用いた場合の沈下量(同)が74㎝を示し、沈下量は84%、側方変位は31%に抑制している。

以上より、SECURE-G工法は法尻ストレッチ抑制で2ケースを平均すると、対策をする場合と無対策とでは30%レベル(抑制効果70%レベル)の効果が有ることが分かる。

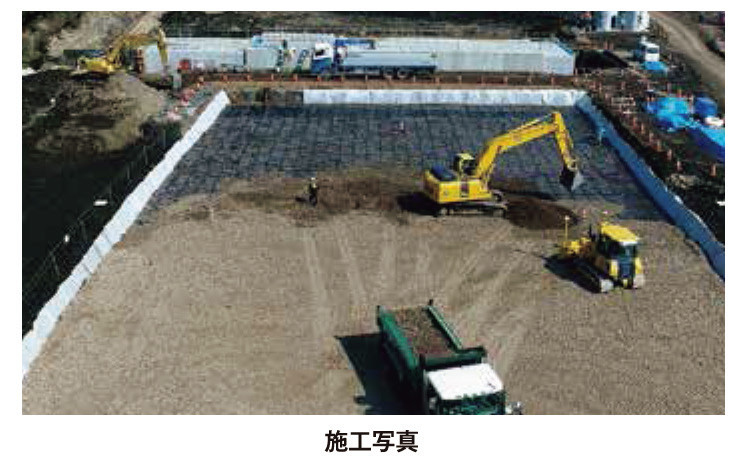

4.適用事例

次に個々の工事適用事例を紹介する。

4-1 三宝ジャンクション5)

三宝ジャンクションは、阪神高速道路4号湾岸線と同6号大和川線のJCTであり、場所は埋立地であることから、緩い砂層が顕著であり、液状化対策工が必要とされた。

地震発生時、例えば15トン低床トレーラが、JCTより乗降りすることが想定され、その為の性能照査にて、スロープ12%以下、段差25cm以下等が決められ設計された。

液状化時の沈下対策は地盤改良を階段式に配置した。

盛土安定は、震度法レベル2kh=0.24で計算し、不足する安全率を、SECURE-G構造で補強して対策した。

また、縦断方向にも不同沈下防止のため、ジオシンセティックスが敷設されている(図-5)。

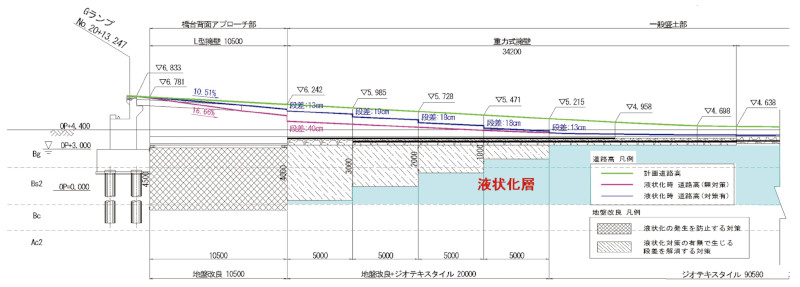

4-2 国道57号線(熊本県内)

熊本市と阿蘇市を結ぶ国道57号の「北側復旧ルート」においてSECURE-G工法が採用された。

橋台や橋台背面アプローチ部はレベル2地震動で設計し、深層改良工法が選定され、盛土一般部においてはレベル1地震動にて設計し、SECURE-G工法が選定された(図-6)。

4-3 高知東部自動車道

高知中央ICのランプ橋アプローチ盛土の段差対策としてSECURE-G工法が採用された。

沈下変位を許容量レベル2、地震動時50cm以内に抑制した(図-7)。

5.静的変形解析ALID

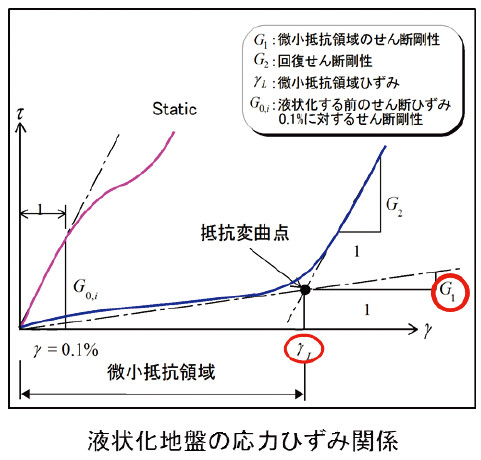

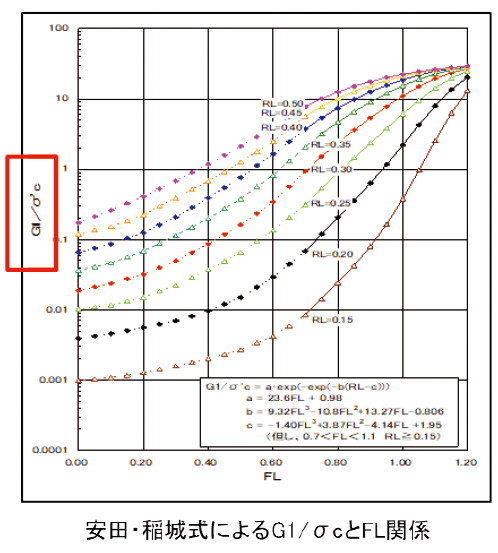

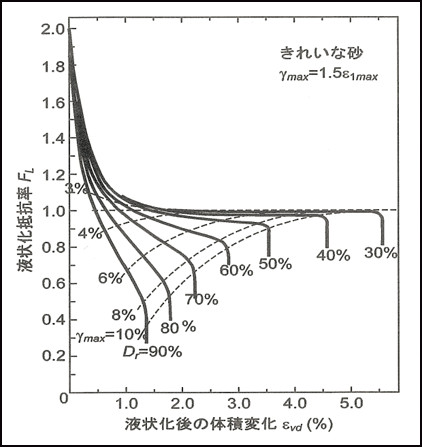

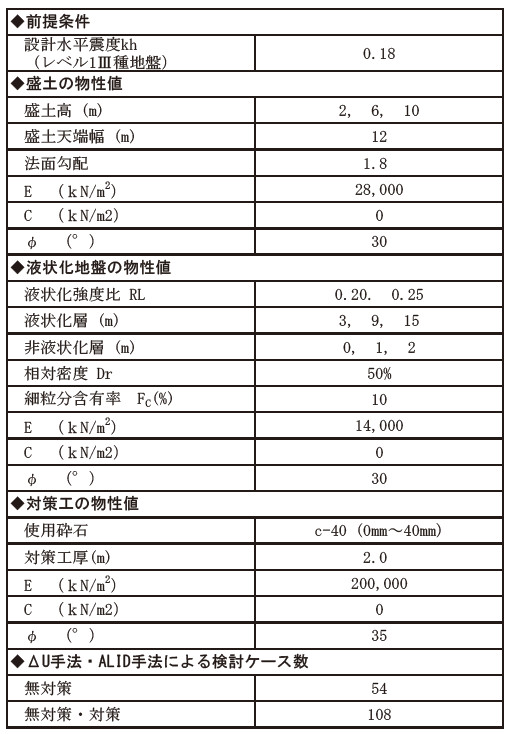

SECURE-G工法の設計で用いる静的液状化変形解析手法【ALID】は、液状化時のせん断剛性低下に伴う沈下量や液状化後の過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量を足し合わせた残留沈下量を算出する方法である(図-8)。

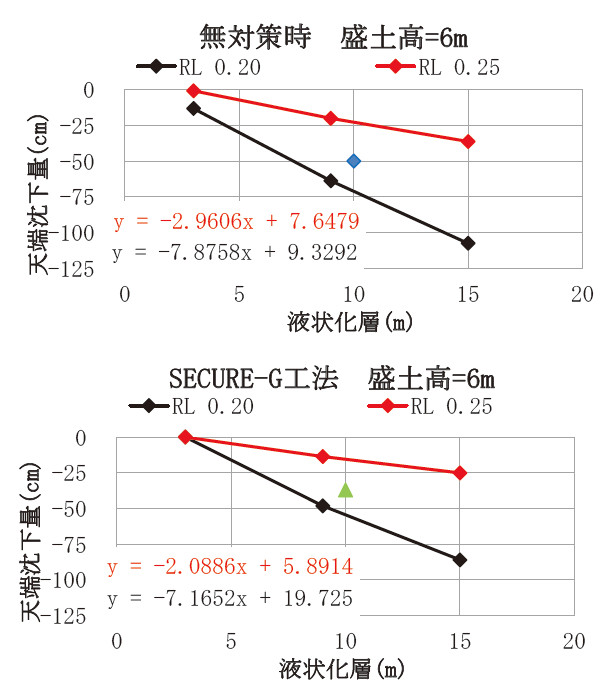

一般社団法人ジオシンセンティックス変形抑制工法研究会では、レベル1地震動においても事前に標準的な条件を設定した上での天端沈下量ガイドライン6)を策定しているため、過剰間隙水圧を考慮した盛土の液状化安定計算上での対策工選定に変形量を加味して適用していくことができる。

標準的な入力パラメータは、表-8のようにまとめている。

また、その結果を図-9に代表例として紹介する。

おわりに

盛土はその形状から天端下の地盤への有効応力の増加により他構造物に比べ相対的に被害は顕著ではない。

しかし、ライフライン確保の意味からも地震後の早期復旧は路線によっては喫緊の課題である。

従って、縦断方向に長い道路盛土における軟弱地盤・液状化地盤には、コスト・パフォーマンスの高い対策工を施しておくことが重要であると思われる。

参考資料

1)ジオテキスタイルを敷設した堤防の鳥取県西部地震時の沈下:佐々木康・福渡隆、ジオシンセティックス技術情報2001.11、PP.15-20

2)道路土工構造物技術基準・同解説平成29年、公益社団法人日本道路協会

3)道路震災対策便覧(震災復旧編)平成18年度改訂版、公益社団法人日本道路協会

4)道路盛土の耐震性能評価の方向性に関する考察:常田賢一・小田和弘、土木学会論文集Vol.65、No.4、857-873、2009.11

5)三宝JCT土工部の性能に基づくレベル2地震対策:山村清・小林寛・佐藤彰紀、技報第26号、2013

6)ジオシンセティックスと砕石層を用いたサンドイッチ構造による盛土下部液状化対策工のレベル1における沈下ガイドライン、一般社団法人ジオシンセティクス変形抑制工法研究会、2023

【出典】

積算資料公表価格版2023年10月号

最終更新日:2023-09-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 土木施工単価 (42)

- 建築施工単価 (64)

- 建設ITガイド (161)

- BIM/CIM&i-Construction (37)

- 建築BIM (54)

- 知る見るインフラストラクチャー (4)

- 積算資料 (250)

- 積算資料速報レポート (21)

- 積算資料公表価格版 (373)

- 特集 水辺環境の整備 (1)

- 特集 地中熱利用 (5)

- 特集 基礎地盤 (4)

- 特集 高速道路 (8)

- 特集 道路の安全・安心 (12)

- 特集 水災害対策 (15)

- 特集 景観と文化の保全 (6)

- 特集 斜面防災 (15)

- 特集 生産性向上 (15)

- 特集 雪寒対策資機材 (24)

- 特集 公園・緑化・体育施設 (33)

- 特集 環境と共生する技術 (11)

- 特集 農業土木 (9)

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 (15)

- 特集 橋梁土木 (14)

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 (47)

- 特集 構造物とりこわし・解体工法 (15)

- 特集 建設現場のトイレ環境~ 快適トイレとマンホールトイレ~ (26)

- 特集 仮設資材 (10)

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 (17)

- 特集 土木インフラの維持管理 (11)

- 特集 コンクリートの維持管理 (11)

- 特集 防災減災・国土強靭化 (16)

- 特集 都市の再生 (2)

- 建設現場における熱中症対策 (2)

- 特集 カーボンニュートラルと建設 (6)

- 特集 新設トンネル工事で活躍する技術 (1)