- 2025-09-26

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 | 積算資料公表価格版

はじめに

2014年11月に発生した福岡市地下鉄七隈線延伸工事における道路陥没事故を契機として、2020年3月に国土交通省(以下、国交省)・国立研究開発法人土木研究所・土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会より「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」1)(以下、ガイドライン)が公表された。

ガイドラインでは、事業の安全性や効率性等を確保することを目的として、土木事業における地質・地盤リスクの取扱いやその対応の基本的考え方、地質・地盤リスクマネジメントの導入および運用方法が示された。

2022年9月には、公益社団法人土木学会より「地盤の課題と可能性に関する声明」2)が発表され、声明では地盤や地下問題には本質的に未知の要素や不確実な要素が多く含まれることから、受発注者の対等な関係のもとで地盤・地質リスク(本稿では地質リスク)の評価とマネジメントを本格的に実践することの重要性が指摘されている。

一般社団法人全国地質調査業協会連合会(以下、全地連)は、2021年7月に「地質リスク調査検討業務の手引き」(以下、手引き)を公表している3)。

地質リスク調査検討業務は、ガイドライン1)において地質リスクマネジメントの標準的手法の一つに位置付けられるもので、手引きには地質リスクの抽出・分析・評価および対応に関する検討項目の他、業務の仕様、発注方法についてとりまとめられており、近年はこの手引きを参考に業務が発注されるケースが増えつつある。

このような産官学によるこれまでの取組みにより、地質リスクマネジメントに対する認知や重要性に対する理解が浸透し、社会的にも理解が広まりつつあるといえる。

これらの状況を踏まえ、本稿では、地質リスクマネジメントの取組みとして国交省の道路事業における地質リスクマネジメントに関連する施策、地質リスク調査検討業務の役割と近年の発注動向、および今後の展開として、全地連が提案する「地質リスクマネジメント技術支援業務」の事業促進PPP等への導入について紹介する。

1. 地質リスクマネジメントの必要性

元来、地質や地盤は複雑で不均質なものであり、地下の状況を直接確認することが困難である。

また、地質調査によって得られる地質や地盤の情報やその取扱いには不確実性が伴う。

このような地質・地盤に関する事業リスク(特に事業コスト損失とその不確実性)のことを「地質リスク」3)という。

土木事業における地質・地盤に起因するトラブルの事例をみると、トラブルが生じた要因として、「予測・把握が難しい地質」といった自然的要因の他、「解釈・工学的判断の誤り」、「地質調査の質・量の不足」、「地質に対する知識不足」、「情報共有・伝達の不備」等の人為的な要因が多数を占めることが明らかとなっている。

事業関係者がこれらの要因を十分把握できず、適切に取扱えなかったことによりトラブルが生じたものと推察される4)。

このような状況を改善するために、土木事業の各段階で地質リスクを抽出・分析・評価し、事業関係者が一体となって対応方針を決定する仕組みが「地質リスクマネジメント」である。

地質リスクマネジメントを事業プロセスに導入することで、早期に回避すべきリスクの特定やリスクの特性に応じた調査・設計を行うことが可能となり、結果としてコストの増大や事業工程の遅延を回避するなど、事業の効率化を高めることが期待できる。

2. 道路事業における近年の国土交通省の施策

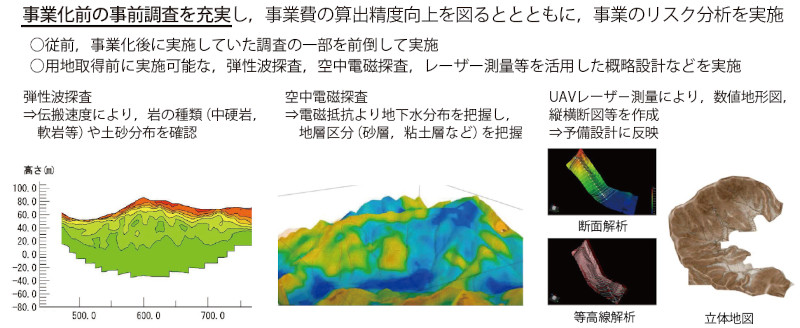

近年、道路事業において、新規事業化採択時評価で費用が計上されていなかったリスクが顕在化し、事業費が増大している事例があることから、国交省は、事業化前の事前調査の充実化(図- 1)、事業のリスク分析の実施、リスクを考慮した事業費の算定(図- 2)、リスクへの対応状況を新規事業採択時評価に明示する方針を示した5)。

また、リスク分析を行った事業では、着工前重点準備として、現地調査や関係者調整を着工前に重点的に実施することとしている。

このような国交省の施策は、事業プロセスの中に地質リスクマネジメントの考え方を仕組みとして具体化したものといえる。

3. 地質リスク調査検討業務の役割

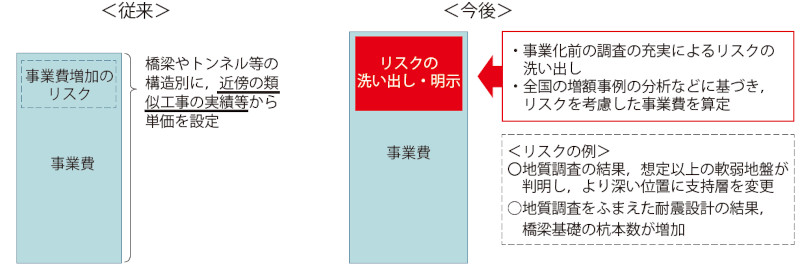

道路事業においては、通常、事業化された後、予備設計、詳細設計の実施時期にあわせて地質調査が段階的に実施される。

また、地質調査は路線区間や構造物の種別毎に分割して発注される場合がある。

複数の調査会社により調査が実施された場合、地質・地盤の評価が統一されず調査結果にばらつきが生じる可能性がある。

また、地質・地盤に関わる不確実性を後工程へ引き継ぐ仕組みが整備されていないことや、設計業務と調査業務の間で十分な情報の共有や引き継ぎができない場合があることも課題として挙げられる6)。

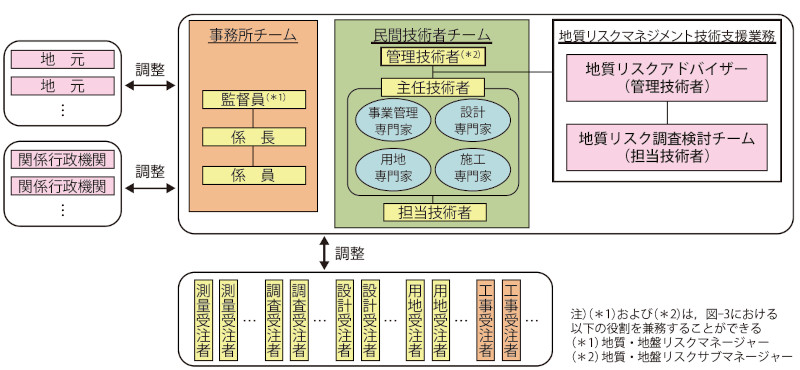

このような従来の課題に対し、地質リスク調査検討業務を導入することで、調査業務や設計事業を仲介する役割を果たすこととなり、前述した課題を改善できるものと期待される(図- 3)。

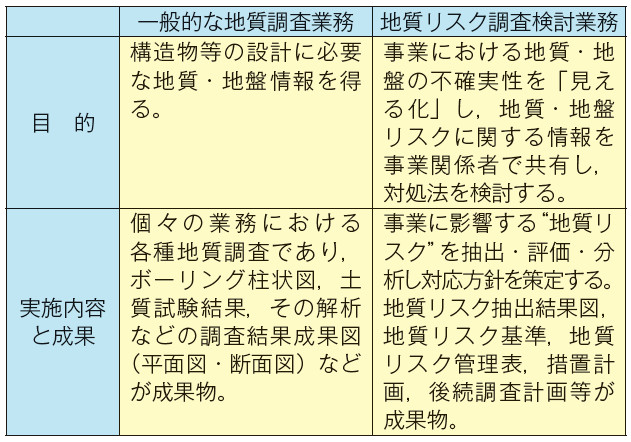

地質リスク調査検討業務と一般的な地質調査業務の違いについて、事業関係者から質問を受ける場合がある。

一般的な地質調査業務は、構造物等の設計に必要な地質・地盤情報を得ることを目的としているのに対し、地質リスク調査検討業務は、事業における地質・地盤の不確実性を「見える化」し、地質・地盤リスクに関する情報を事業関係者で共有し、対処法を検討することを目的としている。

このように両者は業務の目的、実施内容と成果が異なるものである(表- 1)。

4. 地質リスク調査検討業務の発注動向

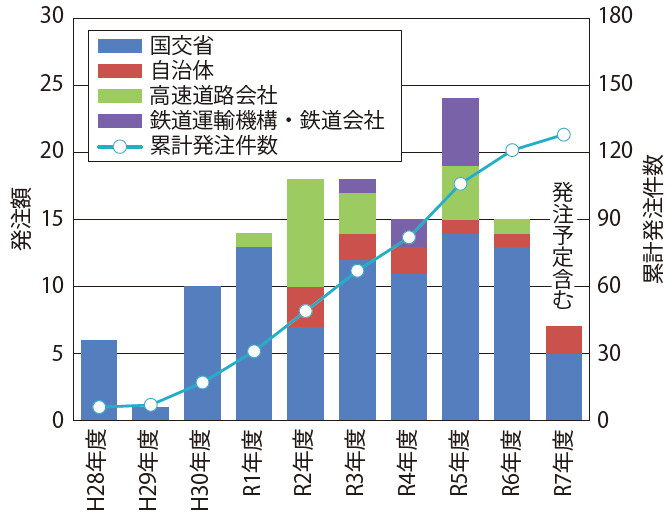

地質リスク検討業務の発注件数は2018(H30)年度以降、おおむね10~15件で推移している(図- 4)。

発注事業者は国交省が主体であり、2019(R1)年度以降、高速道路会社、自治体からも発注されている。

自治体については、岐阜、鹿児島、兵庫、香川、静岡、青森の各県で発注実績がある。

2021(R3)年からは鉄道運輸機構からも発注されており、国交省の取組みを起点として各機関に発注が拡大している状況が伺える。

なお、地質リスク調査検討業務は知識および構想力・応用力の双方が高度に求められることから国交省ではプロポーザル形式で発注される7)。

一方、自治体 では指名競争入札が主体となっている。

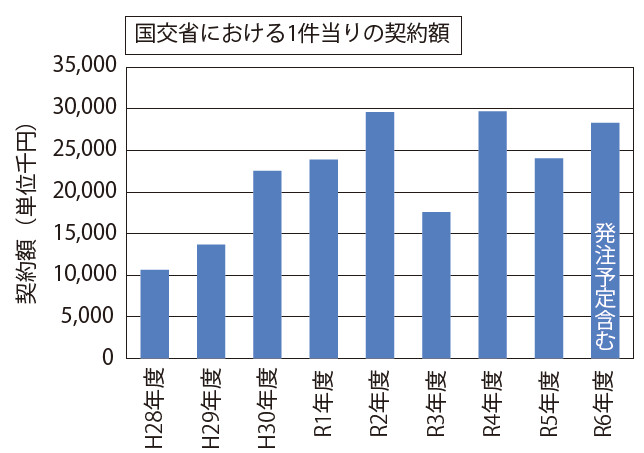

国交省発注の地質リスク調査検討業務の1件当たりの契約額をみると、平均2,000~3,000万円で推移している(図- 5)。

なお、全地連では、発注実態を踏まえ、2024年7月に積算基準(案)8)を策定しているので、地質リスク調査検討業務の積算に当たって活用されたい。

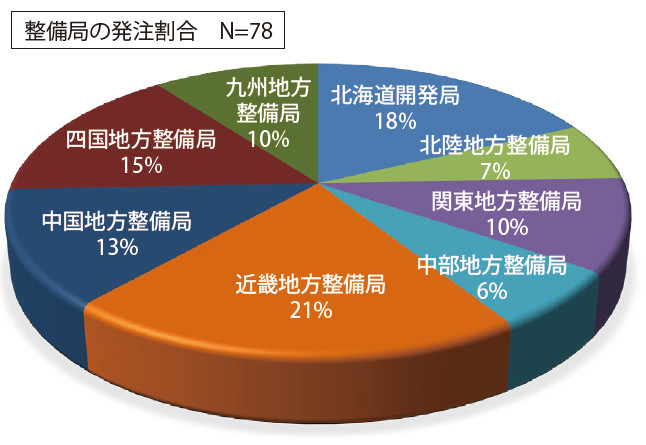

国交省の地整毎の発注動向は、北海道、近畿で多く、次いで中国、四国と続く。

東北、沖縄は現時点では発注実績がない状況となっている(図- 6)。

5. 事業促進PPPへの地質リスクマネジメント技術支援業務の導入

国交省の直轄事業においては、近年、大規模災害復旧・復興事業や平常時の大規模事業等において事業促進PPPの適用が進められており、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有する多様な知識や豊富な経験を生かしながら効率的なマネジメントを行うことで事業の促進が図られている9)。

事業促進PPPは、調査・設計・施工の各段階を一気通貫で実施するものであるため、各段階を通じて地質リスクマネジメントを導入することで事業のより効果的な促進に寄与できるものと考えられる。

事業促進PPPでは、通常、発注者チームと民間技術者チームがタッグを組んだ体制を基本とし、民間技術者チームには主任技術者として、事業管理、調査設計、用地、施工の各専門家等が含まれるものの、地質調査の専門家が加わることは少ないのが現状である。

また、土木事業の事業者には、一般に地質・地盤およびリスクマネジメントの専門家が少ないことから、ガイドライン1)では、地質・地盤リスクアドバイザーを置くことが有効としており、このような体制的支援を行う仕組みが「地質リスクマネジメント技術支援業務」である。

全地連は地質リスクマネジメント技術支援業務の概要と発注の考え方の説明資料として、「地質リスクマネジメント技術支援業務発注ガイド(案)」10)を2024年に公表した。

地質リスクマネジメント技術支援業務では、事業段階に応じた地質リスク調査検討の他、地質リスクマネジメント実施計画の作成、後続地質調査計画の作成、リスクマネジメント会議の開催などが実施項目として挙げられる。

地質リスクマネジメント技術支援業務における管理技術者はガイドライン1)でいう地質リスクアドバイザーに相当し、事業関係者に意思決定に必要な情報を提供し、リスクの見逃し等がないかをチェックし、リスクの分析・評価・対応等 について助言、支援する役割を果たす(図- 7)。

なお、地質リスクマネジメント支援業務と民間技術者チームを別枠としているのは、業務の性格上、常駐ではなく必要なタイミングで協議等に参加することでよく、別途発注業務として位置付けら れると考えているためである。

地質リスクマネジメント技術支援業務の管理 技術者は、地質リスクアドバイザーとして、地質リスク、設計・施工およびリスクマネジメント等に関連する適切な資格を有することが求められる。

これに該当する資格としては、技術士の他、地質リスク・エンジニア(GRE)が考えられる。

地質リスク・エンジニア(GRE)は全地連が認定する資格で、地質・地盤に関する高度な専門知識と豊富な実務経験、地質や地盤に係わるリスクのマネジメント能力、厳正なる技術者倫理を有する技術者であり、地質リスクアドバイザーとしての今後の活躍が期待される。

おわりに

これまでの産官学の取組みにより、地質リスクマネジメントに関する認知や重要性に対する理解が浸透しつつある。

建設事業における地質リスクマネジメントの実装に向けて、今後さらに地質リスク調査検討業務がさまざまな事業で活用されるとともに、今後の展開の一つとして事業促進PPP等への地質リスクマネジメント技術支援の導入と活用が期待される。

【参考文献】

1)国土交通省大臣官房技術調査課・(国研)土木研究所・土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会:土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン、 2020.3

https://www.pwri.go.jp/jpn/research/saisentan/tishitsu-jiban/iinkai-guide2020.html

2)(公社)土木学会 地盤の課題と可能性に関する総合検討会:地盤の課題と可能性に関する声明、2022.9 https://committees.jsce.or.jp/jiban_kento/node/7

3)(一社)全国地質調査業協会連合会:「地質リスク調査検討業務」の手引き、2021.7 https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/risk/georisk_guide_2021.pdf

4)阿南 修司:「地質・地盤リスクマネジメントについて」、地盤工学会誌、Vol.69、No.7、第69巻、第7号、pp.13-16、2021

5)国土交通省社会資本整備審議会道路分科会事業評価部会 第26回事業評価部会 配布資料 【資料2】事業費算定のあり方についてhttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_000718.html

6)西柳 良平:「地質リスク調査検討業務の手引き」、基礎工、第51巻、第2号、pp.17-22、2023.2

7)国土交通省大臣官房会計課・大臣官房技術調査課・大臣官房官庁営繕部整備課・北海道局予算課:建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン、2015.11(2023.3一部改定)

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001598728.pdf

8)(一社)全国地質調査業協会連合会:全国標準積算資料 土質調査・地質調査 令和5年度版、2024.7

9)国土交通省大臣官房地方課・大臣官房技術調査課・大臣官房官庁営繕部整備課:国土交通省直轄の事業推進PPPに関するガイドライン、2019.3(2024.4一部改正)

https://www.mlit.go.jp/tec/PPPgaido.html

10)(一社)全国地質調査業協会連合会:令和6年度版 地質リスクマネジメント技術支援業務発注ガイド(案)- 事業促進PPP等の品質向上のために-、2024.11

https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/pdf/riskmanagement_202411.pdf

応用地質株式会社 防災・インフラ事業部

【出典】

積算資料公表価格版2025年10月号

最終更新日:2025-09-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版