- 2025-09-26

- 特集 新設トンネル工事で活躍する技術 | 積算資料公表価格版

はじめに

トンネルと一口に言っても、鉄道トンネル、道路トンネル、電力用トンネル、水道管・下水道管敷設トンネル、地下河川トンネル、共同溝等があり、さまざまな用途で建設されてきたトンネルは日本のインフラ構築を支えてきた。

また、施工法別でも開削トンネル、山岳トンネル、沈埋トンネル、シールドトンネル等があるが、当社はそれぞれにおいて種々の工法に関わってきた。

例えば、開削工法における山留工事において、地中連続壁が採用される場合に必要な諸設備の設計・製作販売を行ってきた。

また近年、山岳トンネルやシールドトンネルの土砂搬出設備としてのベルトコンベヤの設計・製作販売等にも携わっている。

今回はトンネル施工に必要とされる技術や取組みについて紹介する。

1. 開削トンネルの施工

開削トンネルとは、土が崩壊しないように周囲に山留とよばれる壁を設置して、地上から掘削を行い、地下に空間をつくるものである。

このように開削トンネルでは、掘削を行うために山留が必要となる。

当初では掘削深度も浅く、山留工法としては親杭横矢板工法や鋼矢板工法が用いられてきたが、掘削深度が深くなるにつれて、それらの工法では対処が難しくなったために、地中連続壁工法が採用されるようになった。

地中連続壁工法とは、安定液を用いて掘削した掘削溝に鉄筋籠を挿入しコンクリートを打設して地中に連続した鉄筋コンクリート壁を構築する工法である。

この工法では安定液を循環させるための調整槽や濃くなった泥水をためる余剰泥水槽、綺麗な水をためる清水槽等、種々のタンクが必要になってくる。

また余分な泥水を綺麗な排水にするための濁水処理設備も必要である。

当社では当初、角型水槽を中心として設計・製作を始めたが、工事の大型化に伴い大容量の貯水ができる円形タンク(写真- 1)等の設計・製作を行い、現在においては主力商品となっている。

2. 山岳トンネルの施工

2-1 山岳工法

山岳工法とは、地質や岩盤または洪積層の土を前提として、底設導坑先進上部半断面工法や側壁導坑先進工法、ベンチ工法(上部半断面先進工法)、全断面掘削工法等の掘削方式を用いるものである。

これらの内、全断面掘削とは、トンネルの完成断面(全断面)を一度に掘削する方式をいい、その他は全断面を底設導坑、上部半断面部分、大背(おおぜ)下半中央部分、土平(どべら)側壁部分等の部分に分けて順次掘削していくものである。

ただし、近年の山岳工法で用いられることが多い工法はNATM(New Austrian Tunnelling Method)工法である。

NATMは、トンネル周囲の地盤がトンネルを支えようとする保持力(グランドアーチ)を利用するため、掘削した岩盤の緩みが小さい内に、早期にコンクリートを吹き付け、鋼製支保工を建て込み、ロックボルトを打設、地盤の安定を確保しながらトンネルを掘進する工法である。

施工中において、切羽(掘削前面の地盤)の観察やトンネルの挙動等を計測し、その結果を設計と施工に反映させ、必要に応じた対策(設計変更)を講じながら施工することが特長である。

トンネルに作用する荷重は、トンネル周辺の地盤と一次支保(鋼製支保、ロックボルト、吹付けコンクリート)が受け持つことから掘削時の切羽の観察やトンネルの挙動等を計測し、設計・施工に反映させることが安全な施工を行う上で特に重要となってくる。

山岳トンネルのずり(掘削土)搬出には、昔は 導坑等の小さい断面では、ロッカーショベルやベルトコンベヤにより搬出されていた。

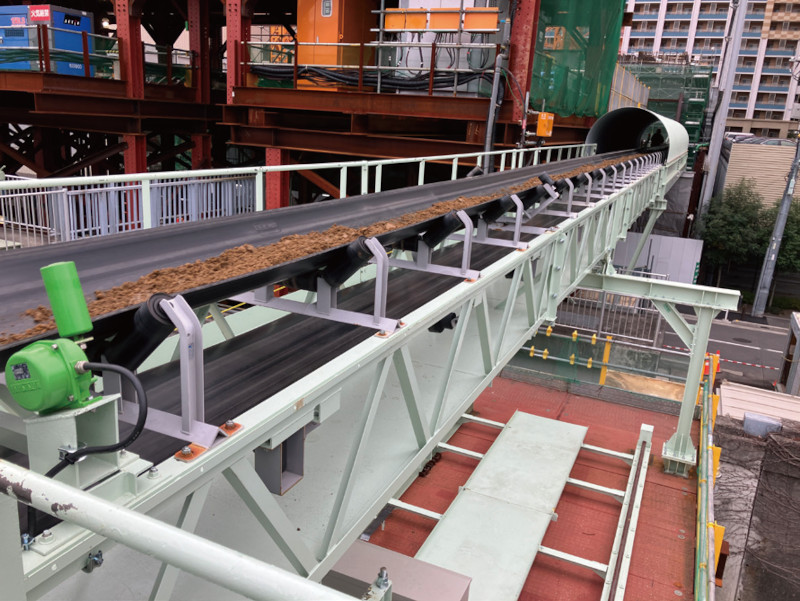

近年ではダンプトラックによるずりの搬出が主流であるが、大断面・長距離トンネル等では連続ベルトコンベヤ(写真- 2)により搬出されている例が増えてきている。

連続ベルトコンベヤ等によるずり搬出では、搬出する土砂の大きさを規制する必要があり、移動式クラッシャー(写真- 3)等の設備も必要で、一般のダンプトラックによる土砂搬出に比べて、設備費用が割高になるが、2km以上の施工では、ベルトコンベヤによる搬出の方が経済的になる。

当社では、ずり搬出設備としての連続ベルトコンベヤの設計・製作販売、レンタル等を行っており、坑外設備の土砂搬出設備も手掛けている。

その他、トンネル施工設備として、インバート桟橋の設計・製作販売も行っており、今後も積極的に種々の施工に参画していく。

2-2 TBM工法

山地部等の岩盤にトンネルを造る場合で、トンネルを造るスピードが求められる場合等で採用される。

発電用導水路トンネル等で使用されている工法である。

シールド工法と同じように機械でトンネルを掘る工法で、掘るための機械をTBM(トンネル・ボーリング・マシン)と言う。

前面にカッタービットを装着したカッターヘッドが回転することにより掘削を行う。

掘削された土砂は、ベルトコンベヤ等で後方に送られて、ダンプトラックやベルトコンベヤに積み込み搬出されます。

支保工はNATM工法と同様にコンクリート吹き付けとロックボルトで行う場合とシールド工法と同様にセグメントを支保工にする場合がある。

当社はTBM施工でも土砂搬出設備としての連続ベルトコンベヤや坑外土砂搬出設備の設計・製作販売を行っている。

3. シールドトンネルの施工

3-1 シールド工法

木造船の材木を食べ、その穴を石灰質で固めて生息するフナクイムシ。

その生態をヒントに、フランス人技師のマーク・ブルネルがシールド工法の原型を考案し、1825年、英国・ロンドンのテムズ川を横断する水底トンネル工事(延長は約396m)で初めて採用された。

日本では、1936年に本州の下関と九州の門司をつなぐ関門海底トンネル工事の一部でシールド工法が採用された。

当切羽の崩落や出水を抑えるために、初は圧気工法が採用されていたが、その後、密閉型シールドが考案され、現在では泥土圧シールド工法と泥水シールド工法の二つが主流となっている。

密閉型シールド工法では、シールドマシン前面にカッタービットを装着したカッターヘッドが回転することにより土砂の掘削を行い、チャンバー内の圧力と切羽圧力が等しくなるように排土しながら推進を行う。

シールドジャッキで掘進を終えると、後方のテール部分でセグメントと呼ばれる支保工材を円形状に組み立てて、その組み立てたセグメントを反力として次の掘進を行い、トンネルを構築していく。

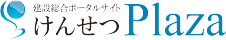

シールドマシンの発進は立坑に設置した支圧壁および反力受・仮セグメントにより推力を伝達する。

立坑の坑口近くからは本セグメントを組み立てて、シールドの推力をセグメントと土との外周摩擦により受けられるようになった段階で、立坑内の仮セグメント、反力受けを解体し、本掘進が行えるようになる。

これには概ね数十mの掘進が必要である。

発進架台や支圧壁・反力受け等の発進設備・反力受等の設備に関して言えば、ごく最近始めたものであるが、支圧壁や反力受けは鋼材を使用することが多く、種々の鋼材の加工・製作を行ってきた当社にとっても、得意な分野であると言える(図- 1)。

3-2 泥土圧シールド工法

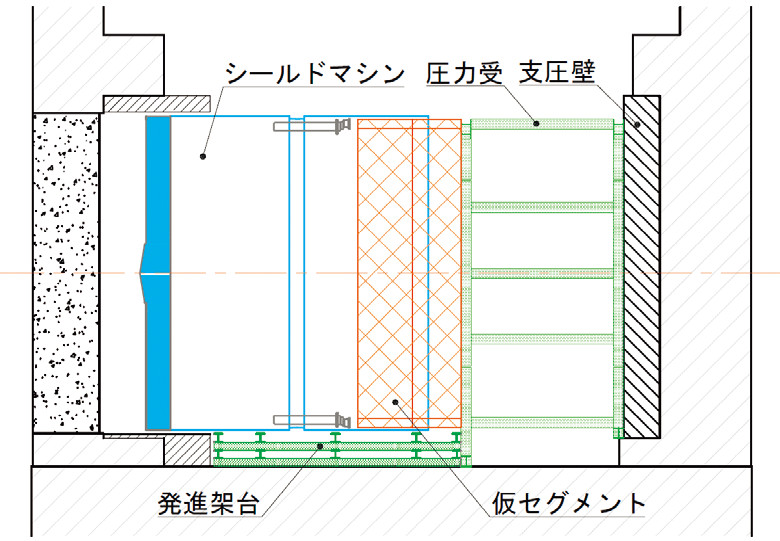

泥土圧シールド工法は、地山の変化を最小限に抑えるために、以下の3要素に基づいて泥土圧を管理して掘進する工法である(図- 2)。

- 泥土に変換

カッターで切削した土砂に作泥土材を注入し、それを練り混ぜ翼で強力に練り混ぜて、塑性流動性と不透水性を持つ泥土に変換する。 - 泥土により切羽の安定を図る。

泥土を作泥土室とスクリューコンベヤ内に充満させ、シールドジャッキの推力により泥土圧を発生させ、この圧力で地下水圧と土圧に対抗し切羽の安定を図る。 - 泥土圧により掘進管理。

隔壁に取り付けた土圧計により泥土圧を常時測

定し、圧力が「泥土圧=土圧(静止土圧)+水圧」となるように掘進速度とスクリューコンベアの回転速度を制御することにより、掘進を管理する。

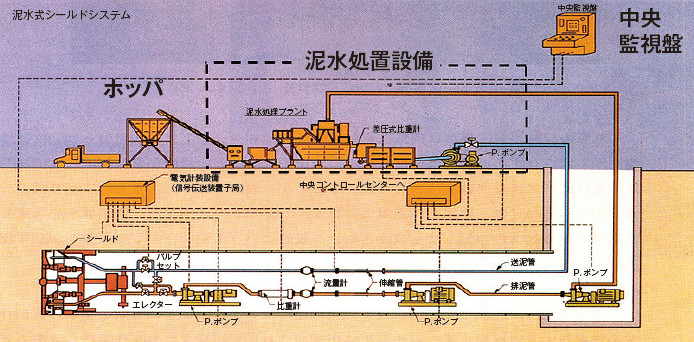

3-3 泥水式シールド工法

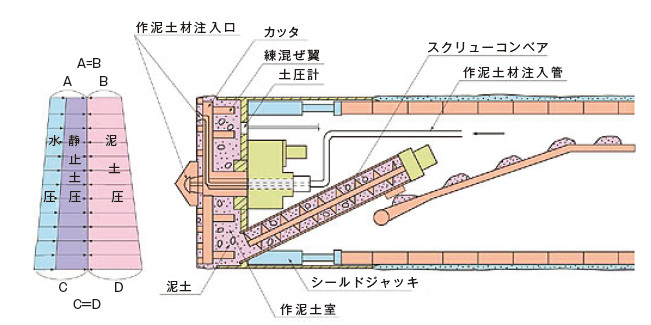

泥水式シールド工法は、地上のプラントで調整された泥水を送泥管からシールド機前面のチャンバーに送り、圧力をかけて地山の土水圧に対抗させて切羽(掘削面)の安定を図る。

掘削された土砂は、泥水と一緒に排泥管を流体輸送されて地上に搬出される(図- 3、4)。

泥土圧シールドにおける土砂搬出方法には、鋼車による方法や泥土圧送による方法と連続ベルトコンベヤによる方法がある。

当社は、坑内の連続ベルトコンベヤや坑外設備のベルトコンベヤおよび坑内後続台車設備(写真- 4)等の設計・製造販売を手掛けている。

泥水シールドにおける土砂搬出は排泥管による流体輸送で行われるため、土砂と泥水の分離が必要で、これは当社が地中連続壁工法で培ってきた経験と技術が活かされるものとなっている。

3-4 その他の共通設備

シールドを発進させるには一般的には立坑が必要である。

その施工には地中連続壁工事を伴う開削工事やケーソンによる立坑設置が採用されることがある。

当社では、これまでさまざまな鋼材加工による製品を提供してきたが、ケーソン工事における刃口製作やシールドマシンの発進受台の製作も最近は増えてきている。

おわりに

下水道管破損に起因する道路陥没や水道管漏水による道路陥没等が全国各地で目立つ。

それも築造後50年程度の老朽化が進んだ管路の増大が原因である。

従って、このようなインフラの再構築も今後は必要であり、各種のインフラ構築に貢献をしてきたトンネル構築はまだまだ需要が見込まれると思われる。

今後のトンネル施工では、労働力不足や安全上の観点から、機械化・省力化は必須であり、場合によっては無人化施工等も考える必要があるかもしれない。

これまでも種々の会社からのさまざまなニーズに応え、先進的な機械設備や装置等を開発してきた当社にとっても、さらなる挑戦が求められる環境といえるだろう。

トンネルの切羽の穿孔作業を行うドリルジャンボでも自動化等の取組みが進んできており、火薬の装薬・充填の自動化や発破装置の無線化、支保工建込の自動化への取組みも今後増えていくであろう。

それらの取組みにおいて発生したニーズに柔軟に対応して、新たな施工法の支援を行えるようになっていきたいと考える。

また、シールドトンネル等でもさらなる機械化・省力化・自動化の動きが加速していくことが求められるのかもしれないが、そこにも当社は柔軟に貢献していきたい。

【出典】

積算資料公表価格版2025年10月号

最終更新日:2025-09-26

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版