- 2025-10-22

- 特集 「いい建築」をつくる材料と工法 | 積算資料公表価格版

1. はじめに

建築物の長寿命化を図るためには、適切な診断を実施し、適切な時期に、適切な仕様で、改修工事を実施する必要がある。

また、適切な診断、改修時期、改修工事を決定するためには、建築物の長期利用計画に基づいた長期修繕計画を策定し、常時見直しをする必要がある。

更に、長期修繕計画に必要な資金を確保する必要がある。

適切な改修工事を実施することは、建築物のライフサイクルコスト(生涯費用)を低減するために重要である。

このような背景から、建築物の外壁改修技術についても多くの材料・工法が提案されている。

その一方で、石綿含有仕上塗材が施工された外壁を対象とした改修工事においては、大気汚染防止法(以下、大防法)および石綿障害予防規則(以下、石綿則)が改正されたことにより、改修工事に多くの制約が課されるようになっている。

結果として改修工事のコストは上昇することになるが、我々は大気汚染防止、労働安全衛生を確保した上で、適切な改修工事を実施し、建築物の長寿命化を図る必要がある。

本稿では、先ず、大防法および石綿則による石綿含有仕上塗材に係わる規制の概要を紹介し、その規制を踏まえた外壁改修技術について紹介する。

2. 大防法および石綿則における石綿含有仕上塗材の取り扱い

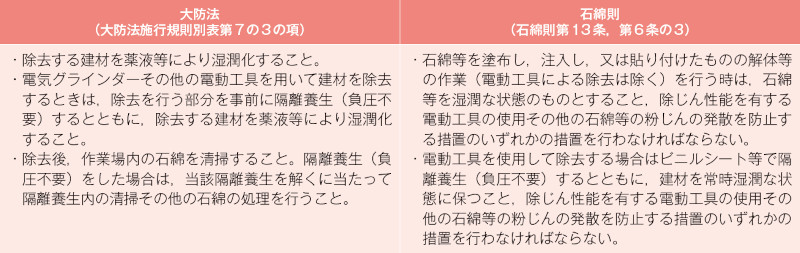

現在、石綿含有仕上塗材の措置は、石綿則において表-1(右欄)のように定められている。

すなわち、石綿含有仕上塗材の除去を行う場合は、以下のいずれかの措置を講じることが求められている。

①石綿含有仕上塗材を湿潤な状態にすること。

②除じん性能を有する電動工具を使用すること。

③その他、石綿等の粉じんの発散を防止する措置を実施すること。

また、電動工具を使用して除去を行う場合は、ビニルシート等による隔離養生(負圧不要)を行うことに加え、上記①〜③のいずれかの措置を講じる必要がある。

なお、石綿則の当初の改正(令和3年4月施行)では、上記①の措置のみが認められていた。

その後の石綿則改正(令和6年4月施行)により、②が追加された。

さらに、③の「その他の措置」については、厚生労働省令和5年基発0829 第1号において、「剥離剤の使用が含まれるとともに、将来の技術進歩により湿潤化と同等以上の粉じん発散防止措置が開発された場合は、別途定めることにより当該措置も含まれる」としており、現状は③には剥離剤の使用のみが該当すると解釈される。

一方、大防法では、表- 1(左欄)に示すように①「薬液等により湿潤化すること」のみを規定している。

しかし、2024年2月29日に環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長名で技術的助言(環水大環発第2402284号)が発出され、「除じん性能を有する電動工具を使用すること」は「除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること」と同等以上の効果を有する措置として取り扱って差し支えないとされた。

この技術的助言により、大防法においても石綿則に対応した措置が認められることとなった。

ここで、「除じん性能を有する電動工具」の要件が重要となる。

厚生労働省令和5年基発0829第1号では、以下の基準が示されている。

①「除じん性能を有する」とは、JIS Z 8122で規定されるHEPフィルタまたはこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を使用することを含む。

②取扱説明書等に従い、適切に使用するとともに、フィルタの交換等の適切なメンテナンスを定期的に行う必要がある。

③石綿等が付着した電動工具の持ち出しを防ぐため、付着した石綿の除去措置に留意すること。

④電動ファン付き呼吸用保護具(S級の半面形面体で、ろ過材がPS3またはPL3のものに限る)またはこれと同等以上の指定防護係数を有する防じん機能付き呼吸用保護具を使用すること。

したがって、「除じん性能を有する電動工具」を使用する場合は、上記①〜④を満たしていることを確認する必要がある。

私見であるが、「除じん性能を有する電動工具」においては、「フィルタ性能が優秀であっても、集じん機の粉じん捕集効率が低い場合は、粉じん

汚染が発生する」点を認識する必要がある。

単にフィルタがHEPAフィルタであることを確認するだけではなく、さまざまな作業条件下における粉じん捕集効率を十分に検証したうえで使用すべきである。

なお、石綿含有仕上塗材の除去に係わる措置は表-1に示すとおりであるが、石綿含有仕上塗材を除去する場合は、表-2のように、大防法、石綿則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)に基づく規制がある。

具体的には、作業計画の作成、事前調査結果の報告・表示、その他の掲示、立入禁止措置、清掃、完了確認、石綿作業主任者、石綿特別教育、保護具の着用、作業記録保存、廃棄物の適正処理等々多くの専門的な項目が求められることを認識する必要がある。

以上からもわかる通り、石綿含有仕上塗材の除去工事は簡単に実施できない。

3. 石綿含有仕上塗材の改修工事

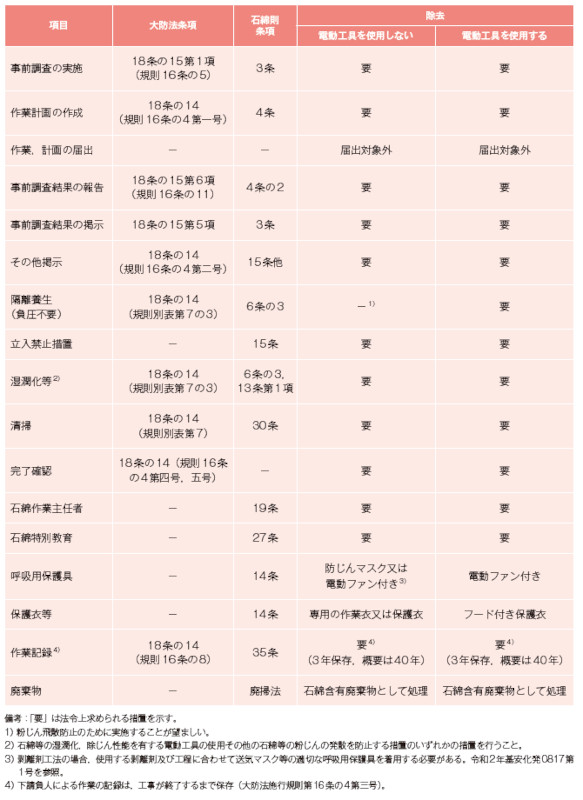

表- 3に、仕上塗材の改修(塗替え)工事および除去工事に適用される既存仕上塗材層への処理工法を示す。

これらの工法は、国立研究開発法人建築研究所と日本建築仕上材工業会の共同研究1)で検討されたものであり、厚生労働省と環境省が編集した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正)」2)(以下、「徹底マニュアル」)にも引用されている。

本来、既存仕上塗材の処理工法は、石綿が含有されていないとしても、仕上塗材の種類、劣化状態、作業の安全性、騒音・臭気などの影響を考慮して適切に選定する必要があり、複雑である。

それに加えて、石綿含有仕上塗材の場合は大防法、石綿則等の規制により、表- 1および表- 2に示した措置が求められる。

表- 3に示した処理工法の中から、高圧水洗工法、剥離剤併用工法、電動工具使用工法に該当するものを区分した。

高圧水洗工法や超音波ケレン工法は、電動工具を使用する工法には区分されない。

一方、ディスクグラインダーを使用する工法は、表- 1および表- 2に示される「電動工具を使用する」工法に該当し、作業場所の隔離(負圧不要)が必要となる。

なお、「徹底マニュアル」では、表- 2に示すように「電動工具を使用しない」場合、法令上隔離(負圧不要)は求められないが、

「粉じん飛散防止のために実施することが望ましい」としている。

さて、石綿含有仕上塗材が健全であることを前提とすれば、石綿含有仕上塗材を除去(切断・破砕・剥離)することなく、仕上塗材の改修工事を実施することは可能である。

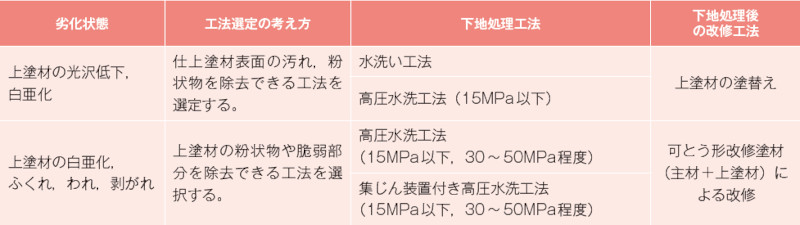

石綿含有複層仕上塗材を対象とした改修工事において、石綿含有仕上塗材の除去に該当しない下地処理工法および改修工法の例を表- 4 に示す。

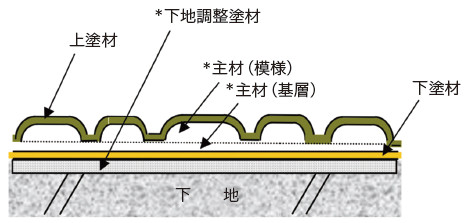

図- 1 に示すように、複層仕上塗材は、下塗材+主材+上塗材の3層構成である。

下塗材は下地との付着性を確保し、主材は厚みを持たせテクスチャーを付与し、上塗材は耐候性や色彩を付与する目的で施工される。

このうち、石綿を含有する可能性があるのは主材のみであり、下塗材および上塗材には含まれていない。

例えば、上塗材の白亜化が進行したり、汚れ、カビ、藻類などが付着した場合、表- 4に示すように水洗い工法や高圧水洗工法(15MPa以下)により、粉状物や付着物を除去した後、新たに上塗材を施工する改修工法が適用できる。

また、上塗材の劣化が進み、ふくれ、ひび割れ、剥がれが発生した場合、高圧水洗(15MPa以下、30〜50MPa程度)で劣化した上塗材を除去し、可とう形改修塗材〔主材(微弾性フィラー)と上塗材〕で改修する方法が考えられる。

このような下地処理は、石綿を含有する既存複層仕上塗材の主材を除去することには該当しない。

したがって、表- 1および表- 2に示す大防法、石綿則等に基づく措置は不要となる。

ただし、表- 4に示すような改修を行っても、石綿含有主材層はそのまま残る。

したがって、建物の解体・除却時には、石綿含有仕上塗材の除去が改めて必要となる。

そのため、石綿含有仕上塗材が残置されていることを記録し、維持保全や解体計画に反映させる必要がある。

例えば、石綿含有薄付け仕上塗材(リシン)を改修する場合、表- 3に示す高圧水洗工法(15MPa以下、30〜50MPa程度)を用いた下地処理が行われる。

これにより、脆弱な仕上塗材層は除去され、活膜部分を残した状態で、新たな仕上塗材による改修が一般的に行われてきた。

しかし、脆弱な石綿含有仕上塗材層の除去は、表- 1に示す「湿潤した状態での除去」に該当し、表- 2に示す規制が適用される。

つまり、単に仕上塗材の改修を行うだけでなく、石綿含有仕上塗材の除去工事にも該当することから、大防法、石綿則等の規制が適用される。

石綿含有仕上塗材の改修工事に際しては、これらの法規制内容を十分に理解し、適切な対応を行うことが不可欠である。

やや専門的な議論になるが、石綿含有防水形仕上塗材や石綿含有外壁塗膜防水材などは、可とう性やゴム弾性を有している。

例えば、表- 3に示した剥離剤併用手工具ケレン工法や剥離剤併用高圧水洗工法(30〜50MPa程度)を用いれば、(下地調整塗材の処理は難しいが)比較的容易に除去可能と考えられる。

今後は、既存仕上塗材の性状に適した処理工法および除去工法の開発が求められる。

安全性を確保した上で既存仕上塗材層を合理的に処理する技術は、更に発展する可能性があると考えられる。

4. 標準化された外壁改修工法と石綿含有仕上塗材

外壁改修工法は国土交通省大臣官房官庁営繕部

「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下、「改修標仕」)に標準化されている。

ここでは、石綿含有仕上塗材が施工されたセメントモルタル塗り外壁のひび割れ部改修工法を考えることにする。

「改修標仕」では次のような改修工法が標準となっている。

①樹脂注入工法

②Uカットシール材充填工法

③シール工法

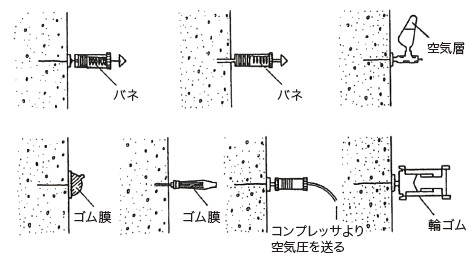

樹脂注入工法には、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法、手動式エポキシ樹脂注入工法、および機械式エポキシ樹脂注入工法がある。

「改修標仕」では、特記がある場合を除き、自動式低圧樹脂注入工法が適用される。

図- 2に注入用器具を示す。

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法を、石綿含有仕上塗材の除去工事に該当しないように実施するためには、注入用器具の着脱や仮止めシール材の塗布・剥離の際に石綿含有仕上塗材を破断させないことが求められる。

つまり、石綿含有仕上塗材が健全であり、下地に十分付着していることが必要である。

一方、石綿含有仕上塗材が劣化し、付着が不十分な場合は樹脂注入の前段階で部分的な除去が必要となり、表- 1および表- 2に示す規制に従う必要がある。

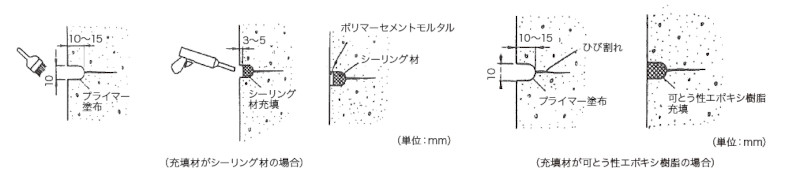

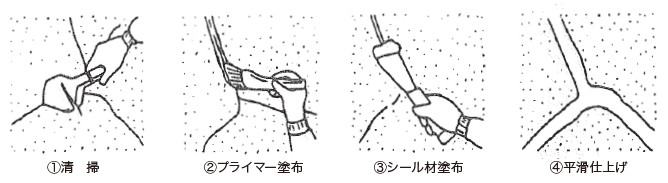

図- 3にUカットシール材充填工法の施工手順を示す。

Uカットシール材充填工法では、ひび割れ部に沿って電動グラインダーを用い、幅10mm程度のU字溝を設ける必要がある。

石綿含有仕上塗材が健全であっても、U字溝の切削は必須であり、この場合、表- 1に示す「電動工具を用いた除去工事」に該当する。

したがって、「常時湿潤状態」または「除じん性能を有する電動工具の使用」が求められ、隔離養生(負圧不要)も求められる。

しかし、常時湿潤状態でのUカットは困難であり、また、除じん性能を有するUカット用電動工具は、筆者の知る限り存在していない。

Uカットでは、ひび割れ部に沿って作業を行うため、電動グラインダーとひび割れ部の接触部分を容易に視認できる必要がある。

また、作業中に大量の粉じんが勢いよく発生するため、粉じんの吸引やフィルター交換などの対応が難しいと考えられる。

したがって、事前にひび割れに沿って、表- 1および表- 2の規制を遵守し、石綿含有仕上塗材を除去した後に、Uカットシール材充填工法を適用する必要がある。

図- 4にシール工法の施工手順を示す。

本工法では、事前の清掃やプライマー処理が必要となる。

石綿含有仕上塗材が劣化している場合は、原則として除去する。

一方、石綿含有仕上塗材が健全であり、十分な付着力を有している場合は、仕上塗材の上から清掃・プライマー処理を行い、シール材を塗布し、最後に上塗り等で色合わせを行うことも可能である。

シール工法は、ひび割れ幅0.2mm未満の微細なひび割れに適用される。

シール材としては、挙動するひび割れには可とう性エポキシ樹脂を、挙動しないひび割れにはパテ状エポキシ樹脂を使用する。

これらの品質は、JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に規定されている。

石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する標準的なひび割れ部改修工法については、以下のようにまとめられる。

①Uカットシール材充填工法を適用する場合、石綿含有仕上塗材の部分的除去が必要となるため、表- 1および表- 2の規定を遵守する必要がある。

②石綿含有仕上塗材が健全であり、十分な付着力を有している場合は、仕上塗材の上から樹脂注入工法およびシール工法を適用することが可能である。

一方、石綿含有仕上塗材が劣化している場合や剥離が生じている場合は、部分的な除去が必要となり、表- 1および表- 2の規定を遵守する必要がある。

③ひび割れ部改修工事後に石綿含有仕上塗材が残存する場合、その後の保全や解体時の対応を考慮する必要がある。

そのため、残存範囲を記録し、建物の所有者・管理者に通知することが必須である。

5. 新しいひび割れ部改修工法

最近、新しいひび割れ部改修工法が注目されている。

その理由の一つとして石綿含有仕上塗材への対応が挙げられる。

本稿では、いくつかの新しいひび割れ部改修工法を紹介する。

(1) 短繊維混入透明アクリル樹脂塗布工法

短繊維を混入した透明アクリル樹脂をひび割れ部に塗布・注入する工法が、日本樹脂施工協同組合のオリジナル工法「JKラビング工法」として2012年から実用化されている。

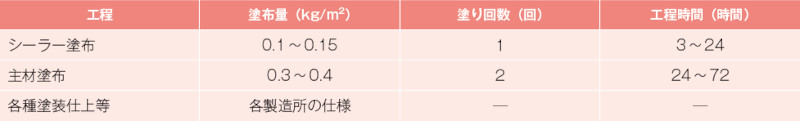

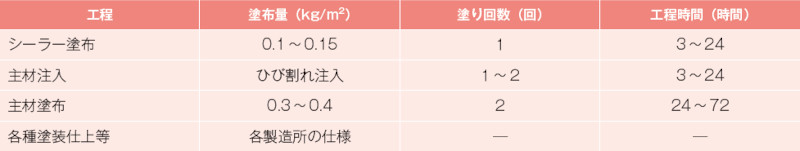

本工法の施工工程を表- 5および表- 6に示す。

施工方法は、ひび割れ幅が0.2mm未満の場合と0.2mm以上の場合で異なる。

前者の場合、表- 5に示すように、短繊維混入透明アクリル樹脂(主材)をひび割れ部に塗布する。

これは、図- 4に示す標準的なシール工法と類似しているが、使用するシール材が異なる。

本工法の特長は、透明な仕上がりとなるため、打放しコンクリート面やタイル仕上面に適用しても補修跡が目立たない点である。

また、短繊維の混入により、シール材の強靭性が向上している。

後者の場合は、表- 6に示すように、まず主材を直接注入(ダイレクト注入)した後、塗布を行う。

主材の注入には、注入パイプや仮止めシール材を使用せず、注入ガンを用いる。

本工法に類似したダイレクト注入工法は、市場に複数存在している。

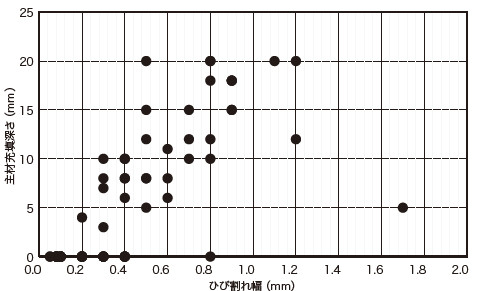

コンクリート平板を割裂・復元して作成した模擬ひび割れ試験体を用い、主材注入時のひび割れ幅と主材充填深さの関係を調査した結果を図- 5に示す。

図- 5から、ひび割れ幅が0.2mm未満では充填されず、0.2mm以上ではひび割れ幅に応じて充填深さが増加する傾向が確認された。

ひび割れ幅0.2mm 以上で主材を注入する合理性が示されている。

なお、図- 5において、ひび割れ幅0.8mmや1.7mmで充填深さが少ない測定点が見られるが、これは試験体作成時にひび割れ内部にコンクリート粉が残存したことが原因と考えられる。

日本樹脂施工協同組合は2024年度に本工法をテーマとし、全国中小企業団体中央会の補助を得て活路開拓事業を実施した。

この事業では、施工実績調査、施工物件の現地調査、材料の性能評価などを幅広く行っている。

表- 5はその成果の一例である。

(2) アクリル樹脂系テープ密着工法

ひび割れ部に粘着層付きのアクリル樹脂系テープを密着させ、さらに緩衝用アクリル樹脂を塗布するひび割れ部改修工法が開発されている(田島ルーフィング株式会社「A-NC工法」等)。

本工法は、日本建築仕上学会大会にて発表されている3)。

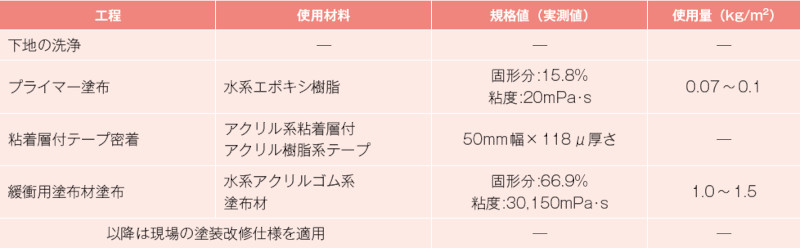

本工法の施工工程を表- 7に示す。

アクリル樹脂系テープは透明であり、既存塗材表面のひび割れ部を可視化しやすい。

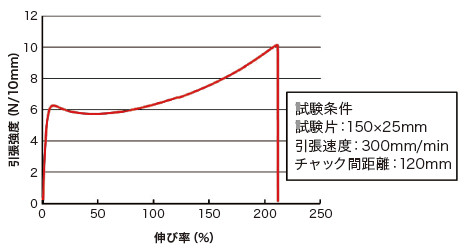

また、テープの機械的特性を図- 6に示すが、既存塗材の凹凸に馴染みやすいように強度と伸びが設定されている。

施工時にはヒーティングガンを使用し、加熱しながら転圧して塗材に密着させる。

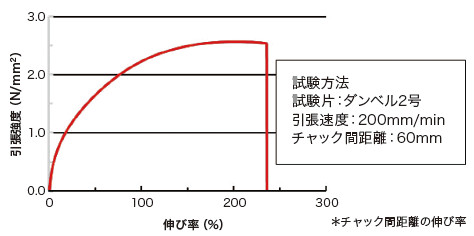

その後、水系アクリルゴム系塗布材を施工する。

塗布材の機械的特性を図- 7に示すが、柔軟性があり、テープと塗布材の特性によりひび割れ追従性が確保されている。

なお、本工法の適用範囲は次のように示されている。

①外壁塗材の改修時におけるひび割れ部改修に適用する。

②既存塗材のひび割れ幅が2.0mm以下の場合に適用する。

③改修後の塗材仕上げは、可とう形改修塗材、防水形仕上塗材、外壁塗膜防水材など、ゴム弾性を有する仕様であること。

④内部鉄筋の腐食によるひび割れには、鉄筋腐食抑制効果がないため適用不可としている。

⑤貫通ひび割れや背面水の影響が懸念される場合は、ふくれが生じる可能性があるため適用不可としている。

(3) 外壁用塗膜防水材に適用する下地挙動緩衝材

外壁用塗膜防水材を用いた改修工事において、「改修標仕」では、コンクリート面やモルタル面に発生したひび割れ部の処置方法として、原則として樹脂注入工法またはUカットシール材充填工法のいずれかを選択することとされている。

ただし、特記により、これらに代えて下地挙動緩衝材を塗布する工法を適用することも可能である。

この場合、適用範囲はひび割れ幅2mm未満に限られる。

また、「改修標仕」では、「下地挙動緩衝材は、ひび割れ部等の伸縮繰返しによる挙動に対し追従性を有するものとし、外壁用塗膜防水材と同一の製造所の製品とする」と規定されている。

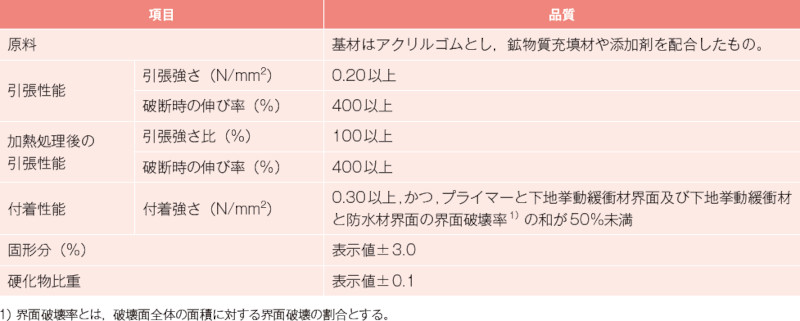

これに関連し、2024年に日本建築仕上学会規格M-102(外壁用塗膜防水工法に使用する下地挙動緩衝材)が制定された。

その品質基準を表- 8に示す。

したがって、平成7年版「改修標仕」では、この規格に基づき品質が規定されている。

6. 石綿含有仕上塗材が施工された外壁への外壁複合改修工法の適用例

6.1 外壁複合改修工法の概要

外壁複合改修工法はUR 都市機構「保全工事共通仕様書」に採用され、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針」4)で紹介されている。

また、(一社)外壁複合改修工法協議会では「外壁複合改修工法ガイドブック」を発行し、外壁複合改修工法を標準化している。

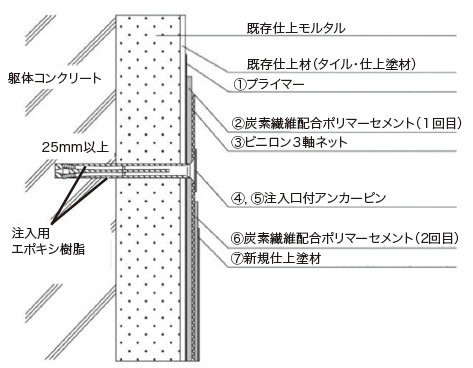

本節で対象とした外壁複合改修工法(以下、当該工法)はポリマーセメント系外壁複合改修工法に区分されるもので、使用されるポリマーセメント材料に炭素繊維が配合されていることが特徴の一つとなっている(ここではコニシ株式会社「カーボピンネット工法」)。

当該工法は、浮き等の生じたセメントモルタル塗り外壁やタイル張り仕上げ外壁の剥落防止を主目的に適用される。

当該工法を適用した後の層構成は図- 8のようになる。

施工手順は、①劣化した既存仕上材表面にプライマーを塗布、②炭素繊維配合ポリマーセメントを塗布(1回目)、③その後ビニロン3軸ネットを張り付けて既存仕上げ層を一体化、④注入口付アンカーピンを所定の間隔で躯体コンクリートに 25mm以上打ち込み、拡張子により改修層を躯体コンクリートに機械固定、⑤更に注入口からエポキシ樹脂を注入し、エポキシ樹脂によって改修層を躯体コンクリートに固定、⑥その後炭素繊維配合ポリマーセメントを塗布し(2回目)、新規仕上塗材施工のための下地とする、⑦新規仕上塗材を施工し、完了となる。

当該工法の適用対象がセメントモルタル塗り仕上げ外壁であり、且つ表面に石綿含有仕上塗材が施工されている場合は、当該工法を適用し上記①〜⑦の工程を実施するなかで石綿含有仕上塗材に触れることになる。

その場合、大防法、石綿則等の規制により、表- 1 および表- 2 に示した対策が必要となる。

6.2 外壁複合改修工法における石綿含有仕上塗材の除去等に推奨される処理工法

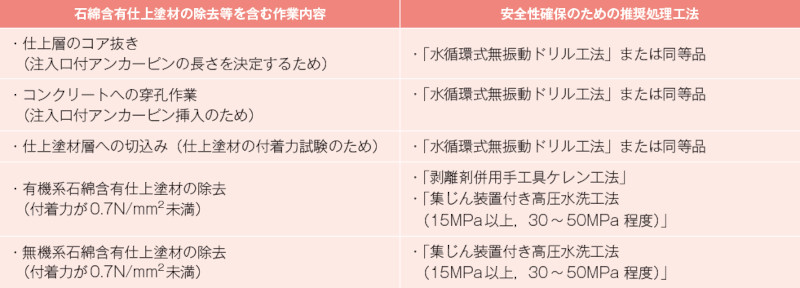

当該工法の施工(調査、検査を含む)では、石綿含有仕上塗材の除去等に相当する作業が必要となる。

石綿含有仕上塗材の除去等を含む作業内容とその場合に推奨される工法を表- 9に示す。

まず、既存仕上層の構成や仕上厚さ(注入口付アンカーピンの長さ決定に必要)を事前確認するため、仕上層の小径コア抜きが必要となり、「水循環式無振動ドリル工法」を適用することとしている。

また、注入口付アンカーピン挿入のための穿孔作業にも「水循環式無振動ドリル工法」が適用される。

この「水循環式無振動ドリル工法」は(一社)建築研究振興協会が実施した研究により労働安全性および環境安全性が確認されている。

研究報告書5)が公開されており、研究概要は建築学会大会で発表6)されている。

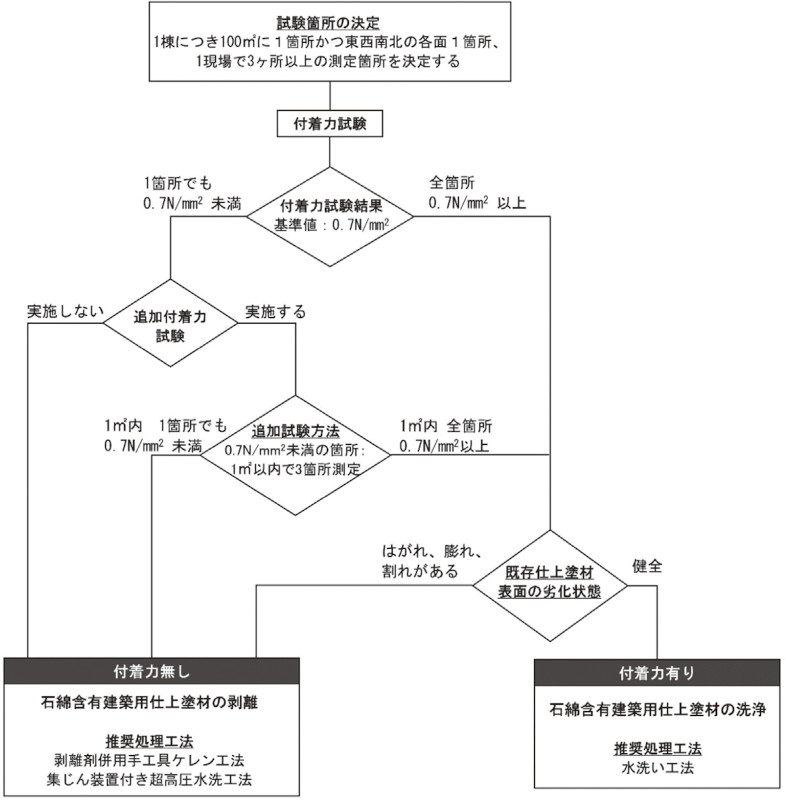

また、当該工法では、図- 9に示すフローに従って仕上塗材の付着力試験を実施し、仕上塗材の剥離の要否を判定する必要がある。

更に、当該工法の完了検査においても付着力試験による性能確認が必要となる。

このような付着力試験のための治具周囲の切断作業においても、図- 10に示す「水循環式無振動ドリル工法」を利用することとした。

当初は、付着力試験のための切込み作業には図- 11に示すような「集じん装置付きディスクグラインダーによる切込み作業を計画していた。

しかし、後述する粉じん濃度測定の結果を踏まえて、最終的に「水循環式無振動ドリル工法」による周囲切断作業に変更した。

次に、石綿含有仕上塗材を除去する場合は、有機系仕上塗材については表- 3に示す「剥離剤併用手工具ケレン工法」または「集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以上、30〜50MPa程度)」を推奨し、無機系仕上塗材については表- 3に示す「集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以上、30〜50MPa程度)」を推奨している。

これらは「徹底マニュアル」において推奨されている工法である。

6.3 推奨工法の労働安全性・環境安全性を評価するための粉じん濃度測定

「水循環式無振動ドリル工法」の労働安全性・環境安全性については報告済み5)、6)なので説明を省略する。

ここでは付着力試験で当初計画した図- 11に示す集じん装置付きディスクグラインダーによる切込み作業に関する実験について報告する。

実験は3階建てRC造集合住宅の1階ベランダ壁で実施した。

壁にはクリソタイルを0.8%含有するマスチックAが施工されている。

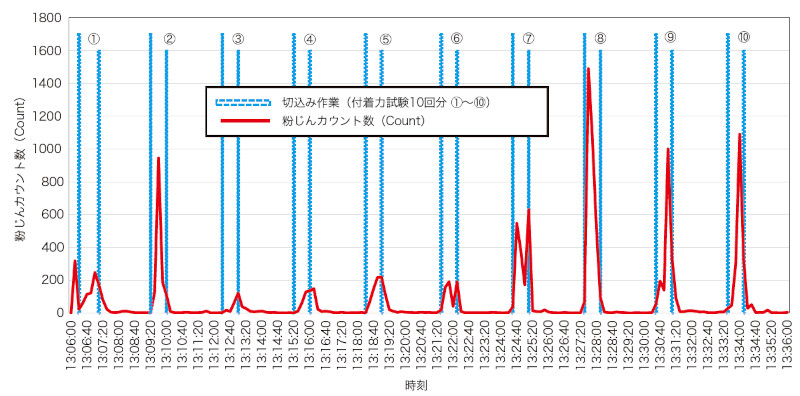

作業者は1名とし、深さ約5mm、長さ100mmの切込みを1回として、計40回(付着力試験10回分の切込みに相当)の切込みを30分で実施し、その間の粉じん濃度測定を行った。

図- 11(右)に切込み作業の様子を示す。

粉じん濃度測定は、表- 10に示すように、個人サンプラーを用いた測定(作業者の個人ばく露濃度)および作業場所周辺の固定点5箇所(測定点①〜⑤)での測定を実施し、総繊維数濃度およびクリソタイル繊維数濃度を求めた。

同時に、デジタル粉じん計により、作業中の粉じんカウント数の経時変化も測定した。

切込み作業中の個人ばく露濃度および作業場所近傍の固定点5箇所(測定点①〜⑤)における濃度を表- 10に示す。

個人ばく露濃度では総繊維数濃度(位相差顕微鏡による計数で求めた濃度であり、クリソタイル以外の繊維も含んでいる)が65.8f/L、クリソタイル繊維数濃度(分散染色法によりクリソタイル繊維のみを計数して求めた濃度)は2.7f/Lであった。

また、作業場所近傍の測定点⑤においても、総繊維数濃度12.7f/L、クリソタイル繊維数濃度0.4f/Lとなった。

次に、個人ばく露濃度測定位置におけるデジタル粉じん計による粉じんカウント数の経時変化を図- 12に示した。

図- 12に示すように、切込み作業は付着力試験10 回分が実施された。

図- 12から、切込み作業の都度、粉じんカウント数が上昇していることは明らかである。

このことから、切込み作業時に粉じんの発生していることを看取できる。

すなわち、実験に用いた集じん装置付きディスクグラインダーは排気部分にHEPAフィルタは装着されているが、吸引部分の集じん効果が不十分等の理由により粉じんが発生している。

HEPAフィルタが装着された集じん装置付きディスクグラインダーといえども、吸引が不十分であれば粉じんが発生する。

これは重要な管理ポイントであり、注意喚起したい。

さて、表- 10に示したように、個人ばく露濃度ではクリソタイル繊維数濃度が2.7f/L、作業場所近傍の固定点⑤では0.4f/Lという結果が得られた。

すなわち、石綿を含有する粉じんの飛散が確認された。

したがって、このような作業を実施する場合は、作業者の保護具(マスク、防護服等)の着用および関係法令に基づいた適切な措置を取ることが必要となる。

しかし、当該工法の付着力試験においては、保護具(マスク、防護服等)の着用等を必要とせずに、労働安全性・環境安全性を確保することを目標としている。

そこで、付着力試験においても、図- 10に示す「水循環式無振動ドリル工法」による周囲切断作業を採用した。

集じん装置付きディスクグラインダーによる切込みと水循環式無振動ドリルによる周囲切断とで付着強さに有意差がないことも確認した。

これらの検討により、石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する当該工法の適用が可能となり、その研究概要は建築学会大会で発表7)された。

ただし、表- 2に示した大防法、石綿則等による規制は遵守する必要がある。

7. まとめ

石綿含有仕上塗材の除去工事に係わる大防法、石綿則等の規制の概要を紹介した。

その上で、石綿含有仕上塗材等が施工された外壁を対象とした仕上塗材の改修工法、ひび割れ部改修工法、外壁複合改修工法の適用性について整理した。

石綿含有仕上塗材が健全であることを前提とすれば、①仕上塗材による改修工事、②樹脂注入工法、シール工法、新しいひび割れ部改修工法等によるひび割れ部改修工事、③外壁複合改修工事が適用可能である。

しかし、外壁改修工事後も石綿含有仕上塗材が残存するため、記録および維持保全上の注意が必要となる。

一方、石綿含有仕上塗材の全面除去または部分的除去を必要とする外壁改修工事を実施する場合は、大防法、石綿則等の規制を受ける。

石綿作業主任者の選任、石綿特別教育、保護具の着用等の種々の規制があり、工事コストも増加する。

石綿含有仕上塗材が施工された外壁の改修工事では、改修目的、維持保全計画、外壁改修工法、石綿含有仕上塗材の除去工法、工事コスト等を総合的に勘案した上で合理的な工法選定が求められる。

(参考文献)

1)古賀純子、宮内博之、本橋健司、日本建築仕上材工業会:建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針、建築研究資料 No. 171(2016)

2)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正)」p.209

3) 福田杉夫、田中篤、今井浩樹、本橋健司:粘着層付アクリル樹脂テープを使用した新しいひび割れ補修工法の開発、日本建築仕上学会大会学術講演会研究発表論文集、p.53-56 (2023)

4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針令和4 年版(上巻)」p.552-555(2022)

5)(一社)建築研究振興協会、水循環式無振動ドリル評価委員会「水循環式無振動ドリルを利用した石綿含有建築用仕上塗材の除去に関する研究 研究報告書」2021年8月改訂 https://www.airtech-japan.co.jp/service1

6) 本橋、小西、長屋:石綿含有建築用仕上塗材の施工された外壁への水循環式無振動ドリルを用いた穿孔作業、日本建築学会大会学術講演梗概集、材料施工 p. 1315-1316(2019)

7) 本橋、矢井:石綿含有仕上塗材が施工された外壁に適用する外壁複合改修工法の施工マニュアルの開発、日本建築学会大会学術講演梗概集、材料施工 p.449-450(2023)

【出典】

積算資料公表価格版2025年11月号

最終更新日:2025-10-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版