- 2025-10-22

- 特集 構造物とりこわし・解体工法 | 積算資料公表価格版

本稿は下記論文を基に加筆・再編集しています。

出典:王索奥、池田靖史:BIMデータを用いた解体工事記録の手法の提案と評価、日本建築学会技術報告集、第31巻、第77号、pp.538-543、2025.2

はじめに

建物の解体へのBIMの活用は、解体の予算、廃材の処理や重機の活用方法、人員配置などを詳細に検討し、効率的な解体計画を作成することにつながると考えられる。

しかし、実際の解体工事においては、解体費用や廃材の処理方法などの面で、事前の計画通り工事を進めることには課題も多い。

大塚ら1)はアンケート調査により、建物の解体は計画通りに進まないことが多く、その理由として廃材の種類および量、解体建物の仕様が建物毎に異なる点を指摘する。

解体が計画通りに進まない場合、解体費用の増加に加えて廃材の混合による処理効率の低下や環境汚染、解体工事現場の安全性の低下、解体期間の延期などの問題が生じる。

國枝ら2)は、解体計画の実用性を明らかにするには、実際の解体現場の状況と計画段階のシミュレーションを比較することが重要だと指摘する。

このように解体の計画と実際の解体工事との差を減らし、計画の精度を向上させて行くには、実際の解体現場で逐次的な記録を行い、解体計画と比較してどこでどのように差が生じているかを明らかにし、それを今後の解体工事計画にフィードバックしていくことが必要になる。

例えば、解体工事の詳細な分析から、実際の解体に必要な作業量が明らかになれば、今後の解体の計画作成にも参考になると考えられる。

また、解体計画にBIMを用いた場合、解体と関連した多くの情報をBIMデータに含めることができる。

これは計画に限らず、実際の解体工事に関する実績の情報もBIMデータとして記録することにより、これまで写真、動画、文字など様々な方法で記録されてきた情報をBIMデータとして一元的に取りまとめることも可能になると考えられる。

具体的には、解体された建材の材料、形状、大きさ、厚さ、体積などをBIMデータとして記録することが考えられる。

しかし、BIMデータを用いて解体現場の変化を逐次的に記録することに対して、どの程度の手間がかかるのか、それによってどの程度の効果が得られるのが不明確である。

そのため、解体計画にBIMデータを活用することに加えて、解体現場で解体の進捗や現場の変化を随時、BIMデータに記録する手法の開発ならびにその効果や課題の実際の解体現場での検証が必要になる。

1. 既往研究

解体工事にBIMを活用した研究として、Wangら3)は、BIMベースのアルゴリズムを開発し、廃材の状態の評価と適切な処理方法の提案を行った。

これを通じて、異なる建物部材はそれぞれの環境条件によって異なる予測寿命を持つため、建物部材のリサイクル可能性は実際にその部材が使われた状況に基づいて適切に評価する必要があることを指摘した。

Kimら4)は、BIMベースのフレームワークを提案し、効率的かつ合理的な解体計画と廃材の管理・処理の実現可能性を示すと同時に、実際の解体現場で発生する混合廃材を適切に評価することの難しさも指摘している。

Kangら5)は、BIMを活用して、廃材の量的評価や解体プロセスの計画、廃材管理戦略の実施など、ユーザーが必要とする情報に応じた概念的なフレームワークを開発した。

しかし、実際の解体現場の条件は予測できない点も多く、これを仮定して製作したフレームワークには制約が生じる可能性があることも示唆している。

Chengら6)は、BIMベースの新たなシステムを開発し、建物の解体とリノベーション段階での詳細な廃材量を予測した。

しかし、実際の解体現場では予測不能な状況が発生する可能性があり、これが高精度な計算に影響を与えることも示唆している。

このようにBIMを活用し、複数の目的に応じた解体計画の作成や廃材の管理・処理方法に関する研究が行われてきたが、実際の解体現場では様々な予測不可能な状況が発生し、解体計画に従って作業が進まないことも多いことが指摘されている。

そのため、解体計画用のBIMデータを活用して、実際の解体工事を随時記録し、問題が発生した場合に計画との差を特定し、迅速に対応したり、その差に基づき今後の解体計画にフィードバックすることが解体計画と実際の解体工事との差を埋めていくための有効な手段になると考えられる。

しかし、実際の解体工事を記録するためにBIMデータを活用した事例や研究は少ない。

2. 研究目的

本研究の目的は、解体計画用のBIMデータを活用した解体工事の逐次的な記録の手法を確立することである。

そのために本稿では、BIMデータを活用した解体工事の記録が、解体工事の管理にどのように貢献することが可能なのか、またそれを実行するにあたってどの程度の手間がかかり、どの程度の精度で記録が可能なのかを明らかにし、手法の効果や実行可能性を明らかにすることを目的とする。

3. 研究方法・対象

本研究では、BIMデータを用いた解体の逐次的な記録手法を開発した上で、これを既にBIMデータが作成されており解体工事の詳細な把握が可能な1事例を対象に適用し、その効果や記録にかかる手間、記録の精度等を明らかにした。

調査では、対象事例の解体作業の開始から終了まで解体現場全体が見渡せる隣の建物から、1時間ごとに解体現場の変化を目視で確認することで行った。

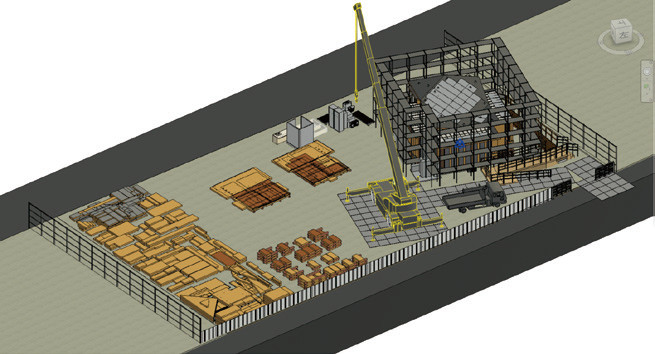

BIMを用いた解体計画は、解体工事業者が作成した工程表に従って筆者らがRevit*1を用いて作成した。

新築用のBIMデータには、設計段階において、建物の各部材の形状、材料、構造情報などが含まれることが一般的である。

一方、本研究の解体計画用BIMデータには、これらに加え、解体予定の建材の廃棄およびリサイクル部分の仮置き場所、形状、大きさ、材質、体積の情報、さらに解体用仮囲い、足場、クレーンなどの解体用要素の形状、大きさ、利用場所、利用時間の情報が統合された。

解体開始前に、解体工事業者の担当者は解体計画用BIMデータを用いて解体作業者に解体の流れや方法を伝えた。

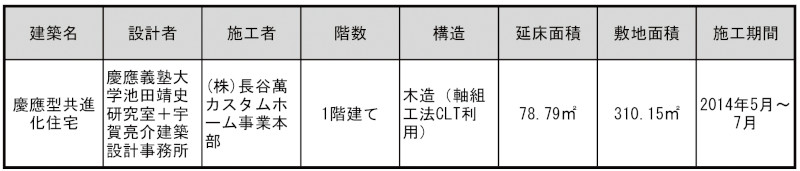

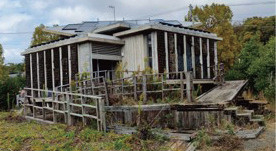

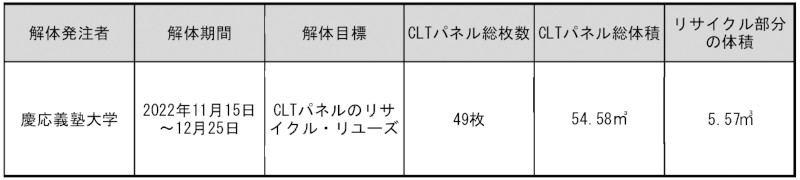

対象建物は、慶應型共進化住宅(以下、コエボハウス)である(表- 1)。

コエボハウスは、CLTパネルを主要な構造材とする実験型住宅であり、建物の床、壁、天井は厚さ150mmのCLTパネルで構成される。

コエボハウスの躯体には木造軸組構法が採用され、CLTパネル同士をボルトやビスで固定している(図- 1)。

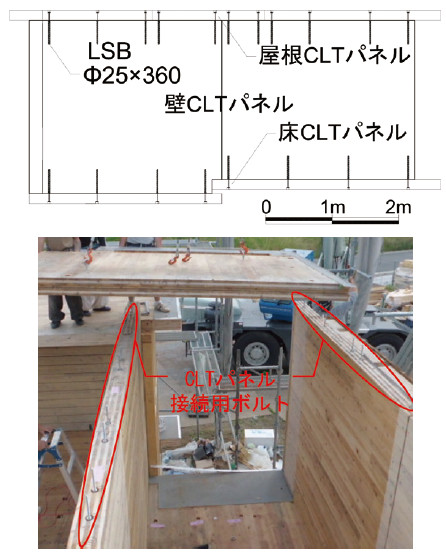

竣工は2014年7月であり、建物の設計寿命は8年とされていた。

建物の敷地面積は310.15㎡だが、解体の際に十分な空間で廃材やリサイクル材の分類や一時置きをするため、解体用敷地の面積は拡大され、約1300㎡の敷地を使って解体を行った。

コエボハウスを選定した理由は以下の通りである。

(1) コエボハウスが老朽化しており(図- 2)、解体が必要である。

(2) 筆者らがRevitを使用して解体のスケジュール、廃材の分別場所、CLTパネルの切断場所、リサイクル材や廃材*2の一時置き場、解体要素の利用位置、動線などを解体前にBIM化したため、記録に利用可能なBIMデータがある(図- 3)。

(3) コエボハウスの延床面積は78.79㎡と比較的小規模であり、比較的短時間で住宅全体の解体工事について記録・観察を行うことができる。

本解体の発注者である慶応義塾大学が解体工事業者に委託し、2022年11月15日から12月25日までを解体期間とした。

本解体の主な目標は解体現場でCLTパネルの一部を切り出してリサイクルし、他の種類の建材についても適切に分類し処理することである(表- 2)。

加えて、リサイクル材の管理やリユースをしやすくするため、リサイクル材の3Dモデル*3にはユニークな番号を付けた。

そして、筆者らは解体現場の進行状況の記録者として関与した。

*1 Revitは建築設計や施工管理などに使用されるBIMソフトウェアの一つである。

*2 コエボハウスのCLTパネルの一部をリサイクル材とし、CLTパネルのリサイクル以外の部分および他のすべての材料を廃材とする。

*3 本研究で言及する3Dモデルは、BIMデータを構成する各種三次元情報モデルである。

4. BIMデータを用いて解体の記録手法の提案

BIMデータに解体工事をどのように記録するかの概要を述べる。

まず、解体計画にあたって作成したBIMデータから提供できる情報をあらためて入力する手間は不要である。

したがって、解体記録段階では、廃材やリサイクル材が実際に置かれた場所、置かれていた時間、解体敷地の実際の利用状況、実際の解体スケジュールをBIMデータに記録する必要がある。

また、解体現場では、予測が難しい状況が起こり、短時間で対応するため、解体工事の変化は迅速に記録される必要がある。

例えば、廃材などの3Dモデルは個別に存在しているため、実際の解体現場で多くの要素が同じ場所に置かれた場合、BIMデータにおいてそれらの要素が集団で移動したと記録できれば効率が高い。

また時間の記録についても、手動で入力するより、自動で時間情報がBIMデータに記入できた方が好ましい。

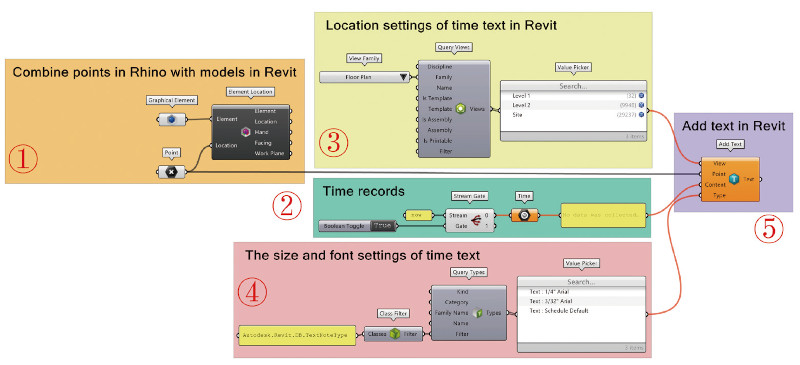

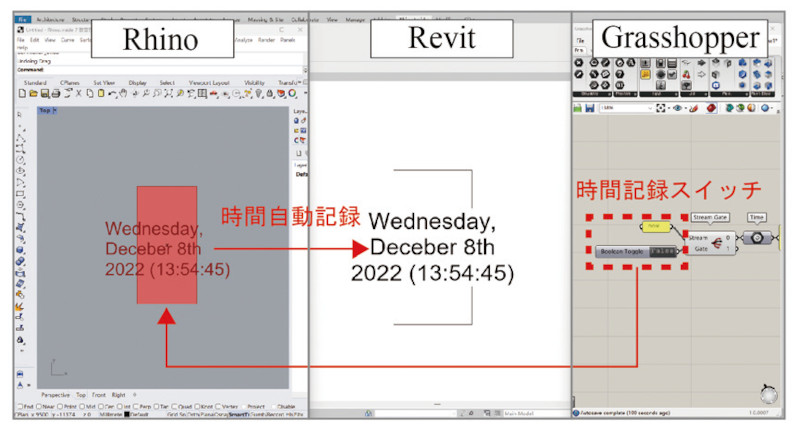

そこで、解体要素の集団移動と解体時間の自動記録をRevit上で実現するためにRhino. Inside*4と呼ばれるRevitのプラグインを使用し、Grasshopper(以下はGH)のスクリプトを開発した(図- 4)。

スクリプトのフローについて概略を述べる。

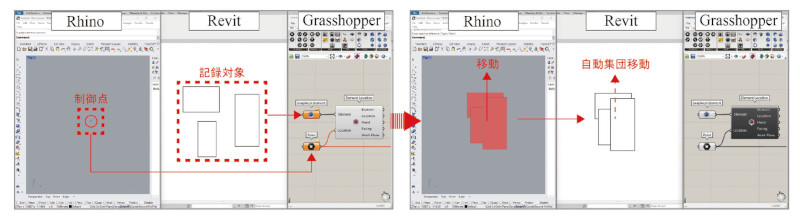

図- 4①部分は多数の3Dモデルの集団移動が可能になるコードである。

具体的な手順として、Rhinoceros(以下はRhino)で制御点を設定し、GHに入力する。

次にElement Locationコンポーネントを使用することで、制御点と多数の移動する必要な3Dモデルの間の接続が可能となり、制御点の移動によって3Dモデルの集団移動が可能になる(図- 5)。

また、図- 4②部分は時間の記録機能であり、解体時間がBIMデータに表示できるように、図- 4③部分を用いてRevitで時間テキストの表示位置を設定する。

さらに、時間テキストのサイズとフォントは、図- 4④を通じて設定する。

最後に図- 4①、②、③、④の部分を⑤のAdd Textコンポーネントに入力すると、制御点を介して3Dモデルが時間テキストと統合される。

時間記録スイッチを切り替え、Rhinoで制御点を調整することにより、Revit内で3Dモデルの移動位置と解体時間を自動的に記録することが可能になる(図- 6)。

*4 Rhino.InsideはRhinoやGrasshopperをRevit内で実行できるプラグインである。

5. 解体記録の結果

本研究が提案した記録手法を用いて、解体現場の変化を1時間ごとに、CLTパネルの解体は15分ごとに目視で確認し、廃材やリサイクル材の置き場所と解体時間を記録した。

多数の解体要素を集団で移動させ、スイッチの切り替えだけで時間を記録できるため、記録は1人で行い、1回の記録作業は約30秒で完了した。

5.1 解体現場利用の記録結果

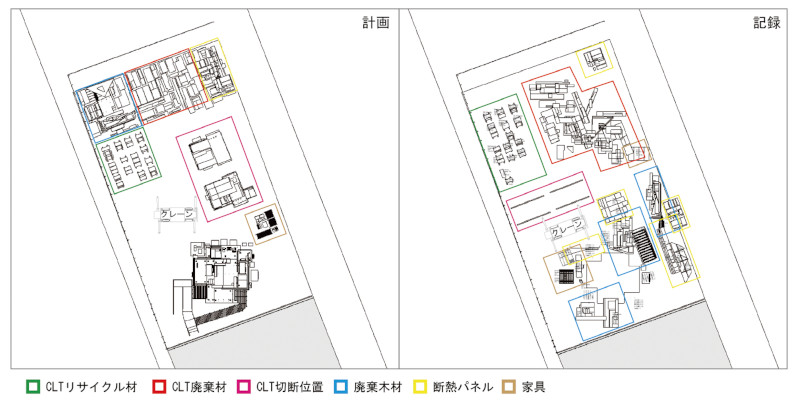

図- 7に解体計画と工事記録における建材が置かれた場所の比較を示す。

解体計画と実際の工事記録は大きく異なっていることが分かる。

全体として、廃材は種類ごとに特定のエリアに分類され配置される計画であったが、実際には建物周辺に無秩序に置かれた。

この要因として、解体用の敷地面積が広く、一方で解体工事の人数が不足したため、解体作業と廃材の指定の場所への運搬および分類作業が同時に行えなかったことが考えられる。

このような無計画な配置は、廃材の効率的な分別やリサイクルを困難にし、再利用性を低下させる可能性がある。

解体計画と工事記録の具体的な差については以下の通りである。

(1) 廃材の分類と配置

計画では、断熱パネル、CLTパネルや廃棄木材などが特定のエリアに分類されて配置されているが、実際にはこれらは同時に解体されたために廃材が混在し、敷地全体に分散して配置されることになった。

これは効率的な廃材の分別やリサイクルを困難にしており、潜在的にリサイクル材の再利用性を低下させる可能性がある。

このような状況を防ぐため、解体現場での廃材の位置を敷地に明確にマークし、作業スタッフがそれに従うよう指示することが重要である。

また、廃材の整理状況に定期的な監督や報告を行い、計画通りに進行しているかどうかを確認し、必要に応じて調整を行うことも重要であると考えられる。

(2) リサイクル材の管理

CLTリサイクル部分にユニークな番号が付けられていたため、計画通りに配置されない場合、その後の作業に混乱が生じた。

つまり、後続の作業ではあるべき場所にあるべきリサイクル材がないことになり、適切な材料を見つけるのが困難になった。

そのため、リサイクル材の配置計画を関係者全員に共有し、リサイクル材の配置場所とその番号を明記することが重要である。

(3) クレーンの利用とCLTパネルの切断位置

実際の解体工事現場では、クレーンの回転半径や動作範囲を考慮したところ、安全のためにクレーンの位置がある程度変更になった。

この影響を受けてCLTパネルの切断を行う場所が計画とは異なる場所に変わった。

これは計画段階でクレーンの位置に対する考慮が不足していたことが原因といえる。

(4) 動線の明確性と安全性

廃材が計画通りに配置されていないため、作業場内の動線が不明瞭になった。

作業効率だけでなく、不要な移動が増えるために安全上の問題にもつながりうる。

今回の対象敷地は比較的広く、材料の種類も少ないため、動線への影響や廃材混合の環境への影響は比較的少なかったといえる。

しかし、利用可能な敷地が狭い場合、動線や廃材の種類ごとの管理が難しくなり、安全や環境問題が生じる可能性がある。

こうした問題が発生し、主な原因は廃材が整理されていないことだと考えられたため、本研究が提案した手法で記録したデータを活用し、解体工事の改善を試みた。

具体的には、新たに混合された断熱パネルと木材を分別し、リサイクル材を番号順に搬出するよう解体工事業者の担当者が記録データに従って解体作業者に指示した。

5.2 解体工事の記録結果

(1) 計画と実際の工程の比較

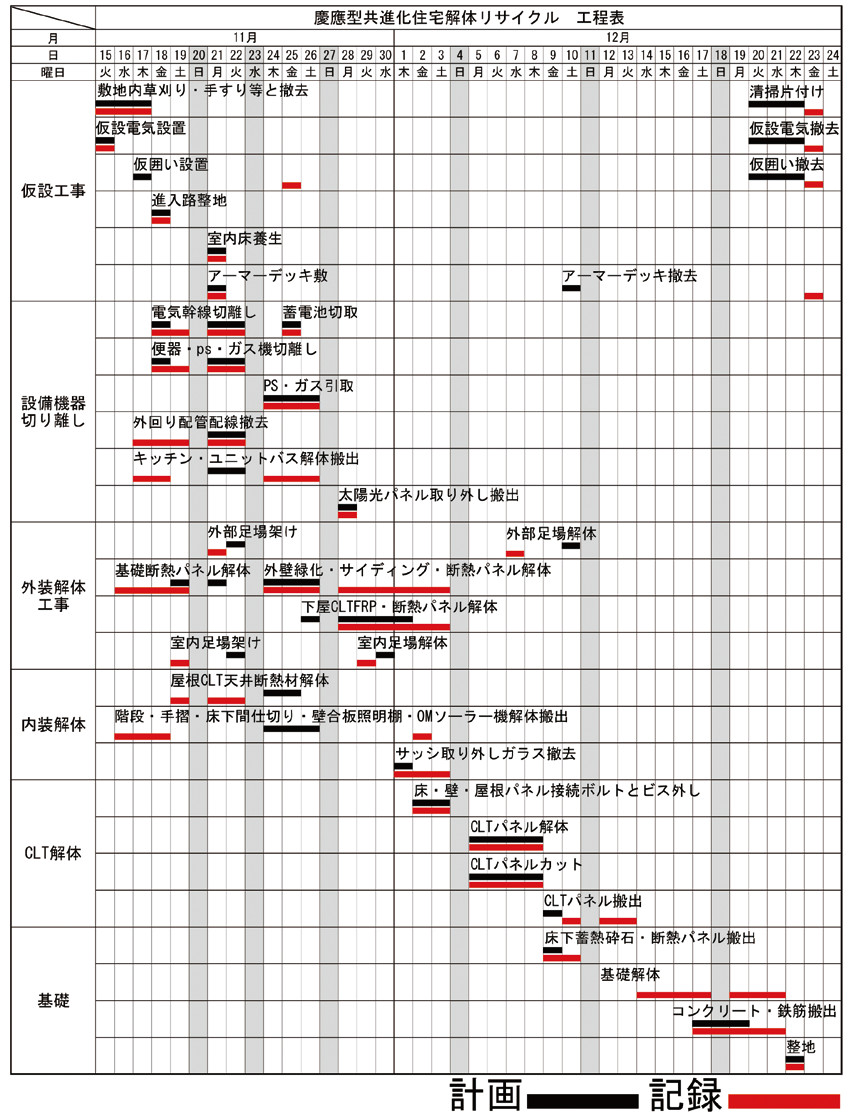

本研究では、BIMデータに記録された解体時間を使用して、計画工程表に逐次的に実際の解体進行の流れを入力し、計画された解体の工程表と比較した。

図- 8からわかるように、解体の大まかな工程は計画と一致しているが、予定された作業期間よりも早く完了する場合や計画よりも時間がかかる場合も見られる。

計画よりも早く完了した場合、解体作業員の経験や効率の良い作業方法があった可能性がある。

例えば、図- 8から見ると、天井の断熱材や階段、手すりなどの解体、そして足場の設置や解体は、計画よりも早く完了した。

また、実際の作業が予定よりも長引いている場合もある。

解体中には、人員配置不足、天候の影響、解体に関わる人員の健康問題など、予測できない原因により、解体が計画通りに進行しないことがある。

具体的には、仮囲いの設置が遅れたのは、当時の設置人員が体調不良だったためである。

したがって、予測不能な状況に対応するため、予備計画の作成は一つの手段だと考えられる。

また、断熱パネルがCLTパネルにしっかり固定されており、一部のCLTパネルがリサイクルされる予定だったため、断熱パネルの取り出し作業には慎重さが求められた。

そのため、ビスの位置を特定する準備が時間を要し、計画よりもビスの取り出し作業に時間がかかった。

したがって、事前にビスの位置を把握し、より効率的な解体計画を立案することが重要である。

解体計画の工程表は1日単位で作成されたため、解体現場の変化を1時間ごとに確認することは、分析に対して過剰であった可能性がある。

しかし、詳細な記録は解体の手順を明確にし、今後の解体計画の作成に役立つとも考えられる。

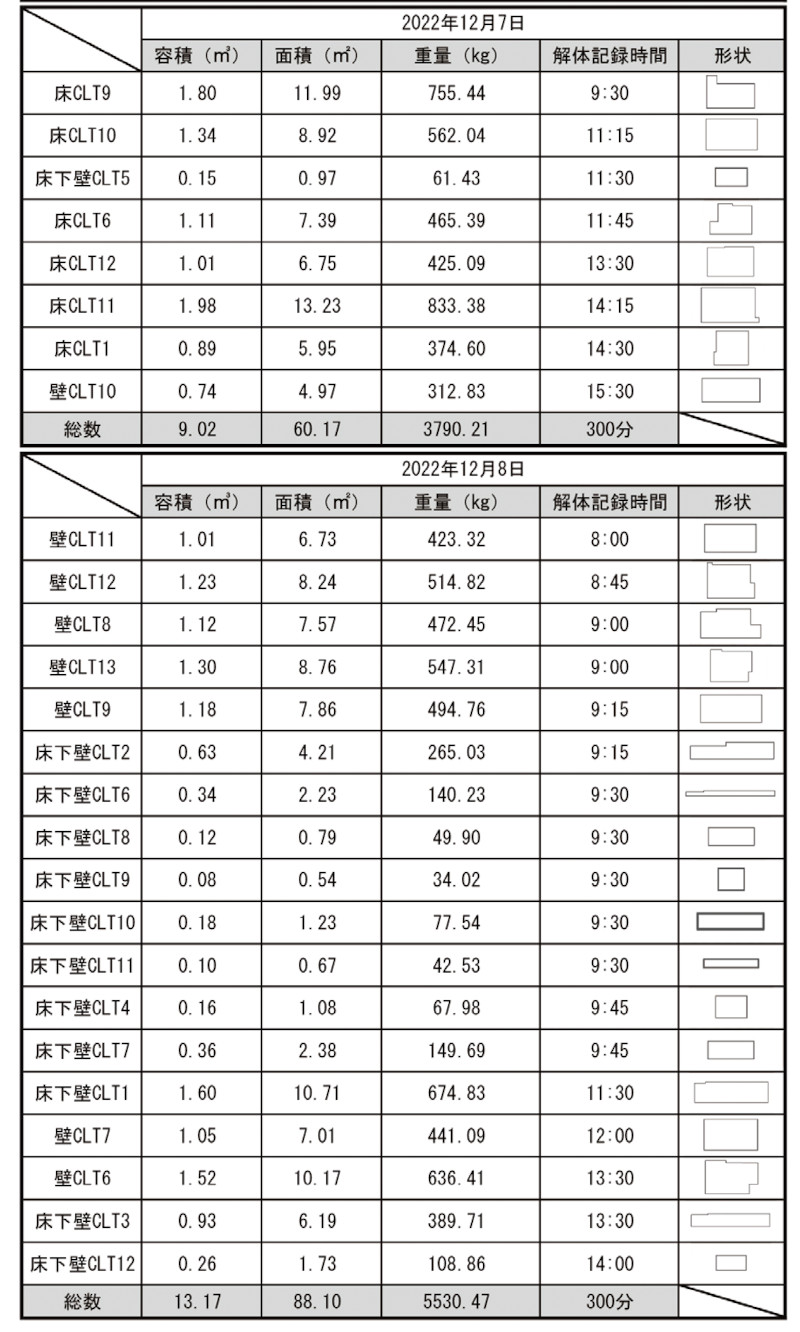

(2) CLTの解体にかかった時間

今回の研究対象である主要な構造物はCLTであり、CLTパネルの解体には、パネル同士を繋ぐボルトやビスを取り外し、その後クレーンを使用して建物から取り外す必要がある(図- 9)。

クレーンのレンタル費用は高額であり、使用時間が長ければ予算が増加し、短ければ解体の遅延が生じる可能性がある。

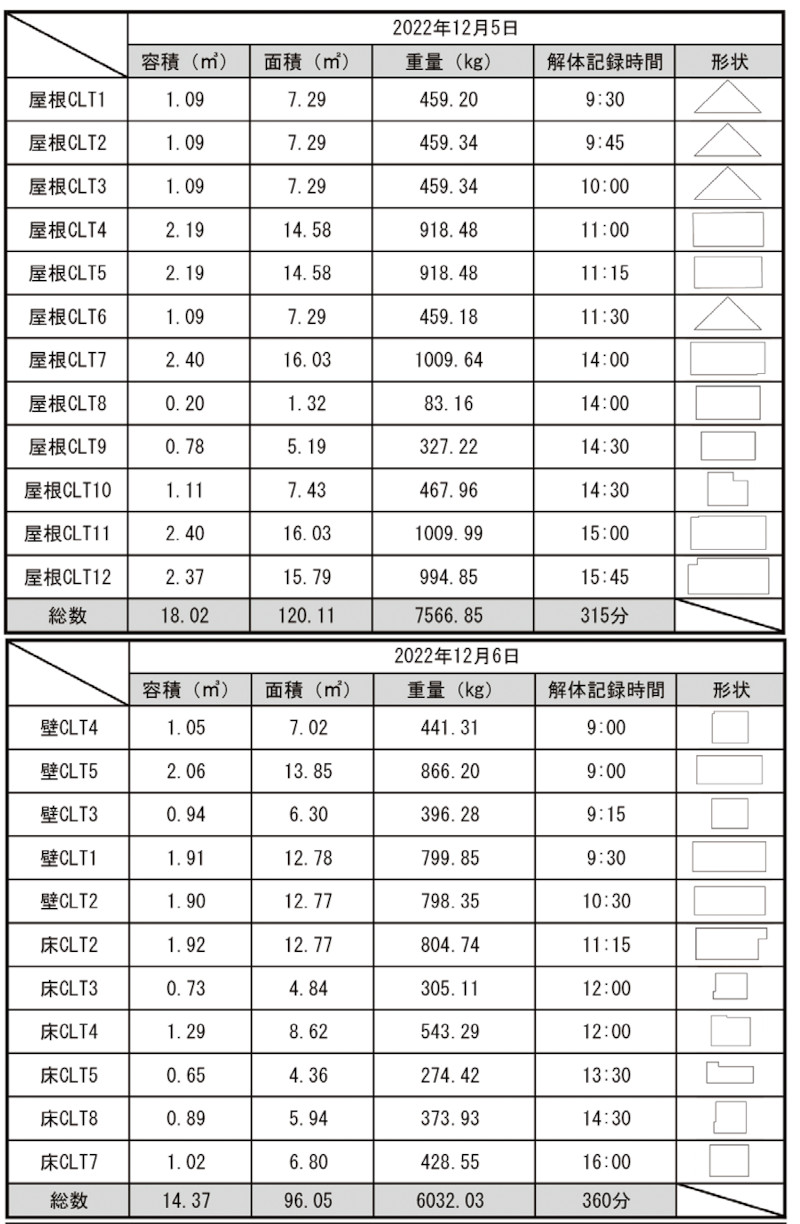

そこで、今回の記録からCLTパネルの解体にかかる時間を分析した。

解体作業では4人の作業員と1台のクレーンを使用した。

記録にあたっては、15分ごとにCLTパネルの解体状態を確認し、次のCLTパネルの解体時間は、前のCLTパネルが地面に置かれた時点から、該当パネルが地面に置かれるまでの時間として算出した。

表- 3に示されているBIMデータから導出された集計データによると、12月5日の解体作業には合計315分がかかり、解体されたCLTパネルの総容積は18.21㎥であった。

容積の総数を解体にかかった総時間で割ると、CLTパネルの解体速度が約0.057㎥/ 分となる。

同様の計算を12月6日から8日にも適用すると、 CLTパネルの解体速度はそれぞれ、約0.040㎥/分、0.030㎥/分、0.044㎥/分となる。

したがって、この4日間の平均CLTパネルの解体速度は約0.042㎥/ 分であることが分かる。

表- 3の12月5日の屋根CLT7、屋根CLT11、屋根CLT12、12月6日の壁CLT2、床CLT2、12月7日の床CLT11、12月8日の床下壁CLT1と壁CLT6の各パネルは面積が10㎡以上あり、これらの大きなパネルの解体には約30分以上を要する。

したがって、CLTパネルの面積が大きい場合、接続部分が多いため解体時間が相対的に長くなる。

一方、面積が小さく不規則な形状を持つ床や壁のCLTパネルも解体時間がかかることがある。

例えば、長方形ではない床CLT3、床CLT5、床CLT8、壁CLT12の解体には約30分以上を要する。

これは、不規則な形状の床や壁のCLTパネルが床下壁や屋根だけでなく、他の床や壁とも接続する必要があり、その接続の位置も不規則であるためと考えられる。

しかし、異なる解体プロジェクトにおいては、異なる解体条件がCLTパネルの解体スピードに影響を与える。

従って、CLTパネルの解体にかかる時間をより正確に予測するためには、多数のCLT建物の解体を記録することがこれからの重要な課題である。

*5 コエボハウスの解体現場は、午前8時に始まり、12時から13時までは休憩時間とし、午後5時に一日の仕事が終了することにした。

したがって、表−3に記載されている解体記録時間の総数には、休憩時間は含まれていない。

おわりに

本研究では、BIMデータを用いた解体の記録手法を開発し、CLT造の建物1件に適用し効果を検証した。

得られた結果については以下の通りである。

(1)あらかじめ解体計画用のBIMデータを作成したことによって、解体工事中に記録すべき項目は解体現場の変化と解体時間のみであり、記録の効率が高まり、相対的に記録が容易になった。

これにより、記録者の負担が軽減され、記録の精度が向上し、解体現場の進歩状況をより正確に把握できると考えられる。

(2)提案した記録手法は、多数の要素を集団で移動させ、スイッチの切り替えだけで時間を記録できるため、記録者一人で約30秒で一回の記録作業を完了することができる。

短時間でBIMデータに解体現場の変化や解体時間を記録できることにより、解体工事と計画の間の差を随時発見することができ、生じた問題に迅速に対処することが可能となり、解体作業の遅延や廃材の混合を最小限に抑えることができ、解体現場での効率的な管理を実現することに貢献できると考えられる。

(3)提案した記録手法は、BIMから解体されたCLTパネルの容積、面積、重量、解体時間、形状に関する情報を簡単に集計できた。

この手法により、解体作業では4人の作業員と1台のクレーンを使用し、4日間のCLTパネルの平均解体速度が約0.042㎥/分であり、特に面積が10㎡以上のパネルや不規則な形状のパネルの解体には時間がかかり、約30分以上を要することが分かった。

この記録手法を用いることで、建材の種類ごとの解体速度を詳細に把握することが可能となり、今後の解体計画の精度と合理性の向上が期待される。

しかし、異なる条件が解体速度に影響を与えるため、多くの建物で詳細な記録を取ることが今後の課題となる。

(4)提案した記録手法は、解体要素の位置記録用の制御点の移動や時間記録のスイッチの切り替えを手動で行う必要があり、解体現場の変化も目視で確認する必要がある。

これにより、ある程度の記録の手間を省くことができるが、記録手法が目視による観察を必要とせず、解体要素の放置位置と時間の記録が完全に自動化できれば、記録効率の向上、人的ミスの削減、精度の向上が期待でき、さまざまな解体プロジェクトに幅広く利用できると考えられる。

これについては今後の研究課題である。

【参考文献】

1)Otsuka,S.,et al.: QUESTIONNAIRE SURVEY TARGETED TO SUBCONTRACTORS ON THE ACTUAL STATE

OF DEMOLITION WORK,AIJ Journal of Technology and Design,Vol. 20,No. 46,pp.855-860,2014.10(in Japanese)

大塚秀三、湯浅昇、齋藤俊克、荒巻卓見:専門工事業者を対象とした建築解体工事の実状に関するアンケート調査、日本建築学会技術報告集、第46号、pp.855-860,2014.10

2)Kunieda,Y. and Codinhoto,R.: BASIC STUDY OF 4D-CAD APPLICATION TO DEMOLITION IMPACT ESTIMATION,AIJ

Journal of Structural and Construction Engineering,Vol. 83,No. 748,pp. 773-779,2018.6(in Japanese)

國枝陽一郎、Ricardo Codinhoto:4D-CADを用いた解体負荷シミュレーション手法に関する基礎的研究、日本建築学会構造系論文集、第748号、pp. 773-779,2018.6

3)Wang,J.,Wei,J.,Liu,Z.,Huang,C.,Du,X.: Life cycle assessment of building demolition waste based on building information modeling. Resources,Conservation & Recycling,Vol. 178,106095,2022.3

4)Kim,Y. C.,Hong,W. H.,Park,J. W.,Cha G. W.: An

Estimation Framework for Building Information Modeling

(BIM)- based Demolition Waste By Type,Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy,Vol. 35,No. 12,pp.1285-1295,2017.10

5)Kang,K.,Besklubova,S.,Dai,Y.,Zhong,R. Y.: Building demolition waste management through smart BIM: A case study in Hong Kong,Waste Management,Vol. 14,pp. 69-

83,2022.4

6)Cheng,J.C.P. and Ma,L.Y.H.: A BIM-based system for demolition and renovation waste estimation and planning,Waste Management,Vol.33,pp. 1539-1551,2013.6

【出典】

積算資料公表価格版2025年11月号

最終更新日:2025-10-22

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版