はじめに

BIM/CIMとは

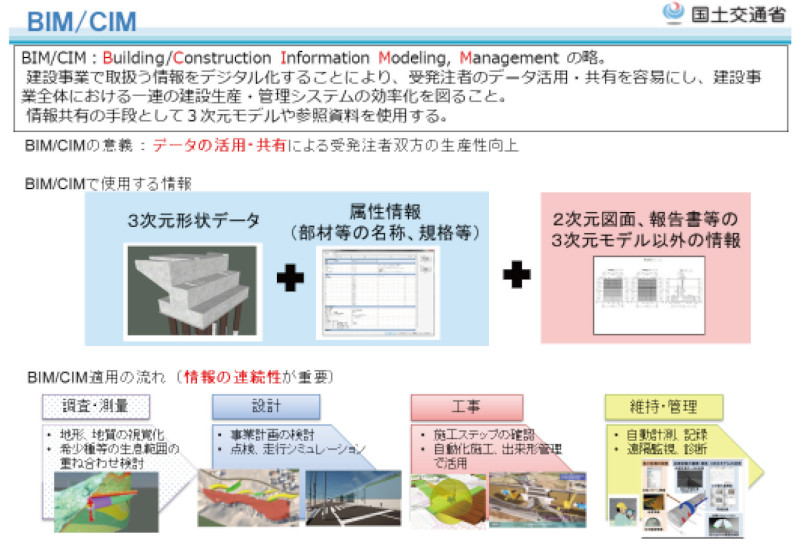

BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)とは、建設事業で取り扱う情報をデジタル化することにより、受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図る思想である。

情報共有の手段として、 3次元データと属性情報、3次元モデル以外の情報を使用する(図-1)。

国土交通省では、BIM/CIMの普及、定着、効果の把握やルール作りに向けて、2012年度から取り組みを進めている。

2020年は新型コロナウイルス感染症を契機とし、建設現場における新たな働き方への転換、デジタル技術を駆使したインフラ分野の変革が急速に進み、政府を挙げてデジタル化による社会の変革が求められているところである。

国土交通省においても2022年3月に「インフラ分野のDXアクションプラン(第1版)」を策定し、インフラ分野のデジタル化・スマート化を、スピード感を持って強力に推進している。

さらに2023年8月に「インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)」を公表し、「インフラの作り方の変革」、「インフラの使い方の変革」、「データの活かし方の変革」という3つの柱に分類し、分野網羅的・組織横断的にインフラ分野のDXを進めることとしている。

なお、建設業界では、i-Constructionの推進を通じて、ICT 建設機械や無人航空機(UAV)などを活用したICT 施工など、設計・施工におけるデジタル技術の積極的な活用を進めてきたところである。

インフラ分野のDXは、これまでの i-Constructionの取り組みを中核とし、インフラ関連の情報提供やサービス(各種許認可など)を含めてDXによる活用を推進していく「インフラの利用・サービスの向上」と、建設業界以外(通信業界、システム・ソフトウエア業界など)や占用事業者を含め業界内外がインフラを中心に新たなインフラ関連産業として発展させる「関連する業界の拡大や関わり方の変化」の2つの軸により、i-Constructionの目的である建設現場の生産性の向上に加え、業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方を変革することを目的とした取り組みである。

その施策の一つであるBIM/CIMは、 2023年4月1日以降に入札契約手続きを開始する原則として全ての直轄土木詳細設計(実施設計含む)および工事において、適用することとしている。

本稿では、これまでのBIM/CIMの導入に向けた取り組みと、今後の取り組みについて紹介する。

BIM/CIM実施状況

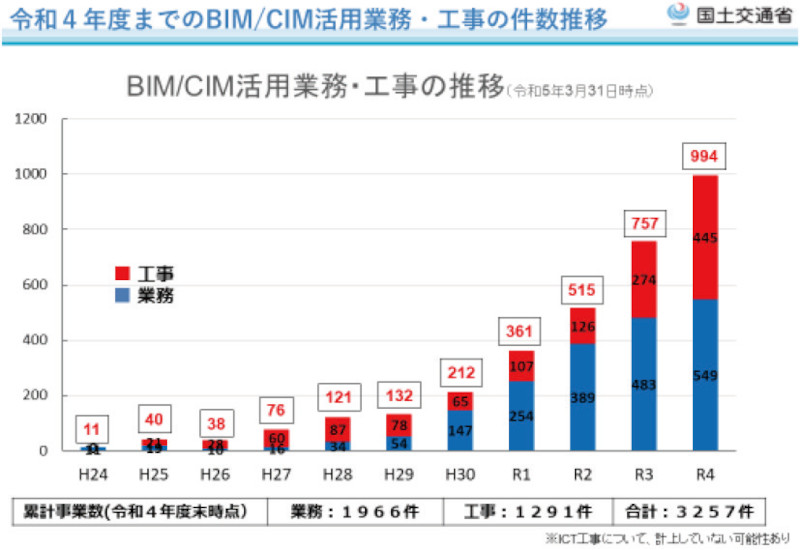

国土交通省では、業務については2012年度から、工事については2013年度から BIM/CIMの試行を進めている。

2022年度のBIM/CIM活用実績は994 件(業務549件、工事445件)となり、前年度の757件(業務483件、工事274件)を大きく上回り、BIM/CIMの活用が進んでいることが分かる(図-2)。

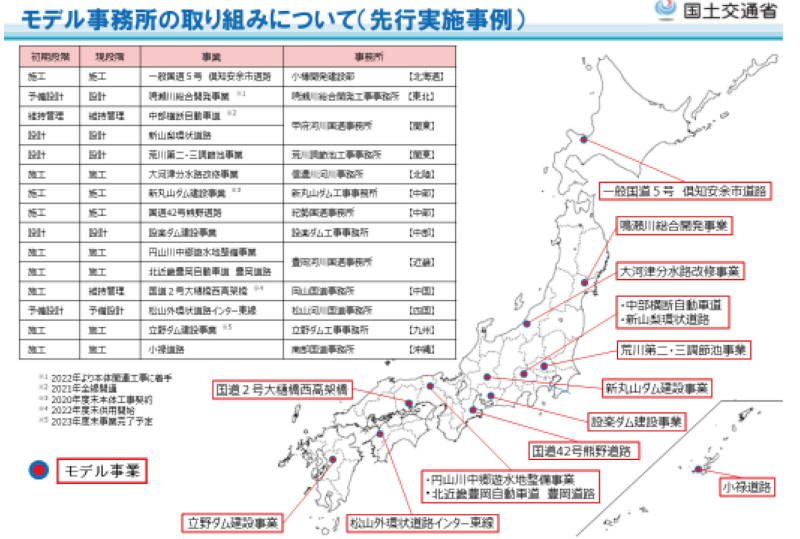

さらなるBIM/CIMの活用に向けて、2019年3月、i-Constructionモデル事務所(以下、モデル事務所)を10事務所、 i-Constructionサポート事務所(モデル事務所を含む)を53事務所設置した。

モデル事務所においては先導的に3次元モデルを活用し、各地方整備局等内のリーディング事務所として3次元情報活用モデル事業を推進しており、i-Constructionサポート事務所では地方自治体からの相談対応などを行っている。

2020年度にはモデル事務所として新たに3事務所追加し、取り組みを進めている。

各事務所におけるBIM/CIMの活用事例は「BIM/CIM事例集」として活用効果や課題をとりまとめ、公開している(図-3)。

令和5年度BIM/CIM原則適用の実施内容について

前述のとおり、2023(令和5)年度から原則として全ての直轄土木詳細設計(実施設計含む)および工事において、BIM/ CIMを適用することとしており、以下において取り組む内容を紹介する。

3次元モデルの活用について

BIM/CIMといえば、3次元モデルを思い浮かべる方も多いと思う。

これまでの BIM/CIMの取り組みにおいても試行事業などを通じて、3次元モデルの活用を中心として、検討を重ねてきている。

3次元モデルを有効に活用するに当たっては、活用目的を見据えた上で、3次元モデルを作成・活用することが効率的である。

令和5年度原則適用においては、3次元モデルの活用目的を「義務項目」と「推奨項目」に分け実施する。

「義務項目」については、原則として全ての直轄土木詳細設計(実施設計含む)および工事において活用することとし、「出来上がり全体イメージの確認」など、視覚化による効果を中心に、未経験者でも取り組み可能なものを設定している。

「推奨項目」については、業務・工事の特性に応じて活用することとしており、「施工ステップの確認」や「鉄筋の干渉チェック」など、大規模な業務・工事および条件が複雑な業務・工事について活用が有効である内容を一覧として整理し提示している。

提示した内容に限らず、生産性向上に資する内容については積極的に検討し、活用したいと考えている。

なお、設計図書は従来どおり2次元図面を使用し、3次元モデルは2次元図面を理解しやすくするための参考資料として取り扱うものである。

義務項目の概要(詳細設計)について

詳細設計においては、「出来上がり全体イメージの確認」、「特定部の確認」を活用目的として3次元モデルを作成・活用する。

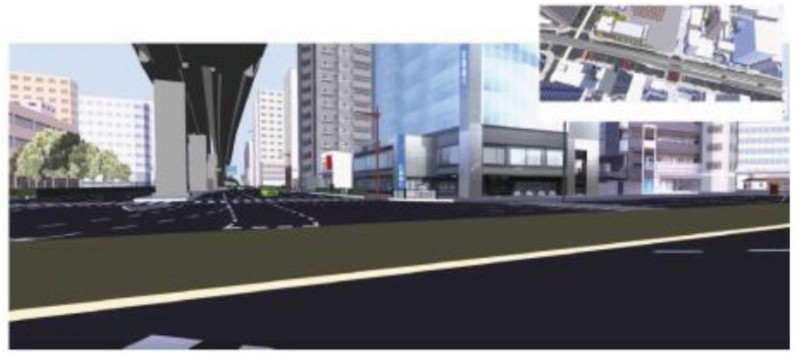

「出来上がり全体イメージの確認」は、住民説明、関係者協議などの説明機会での利用や景観検討において、設計対象の全体の完成イメージを確認することを目的とするものである(図-4、5)。

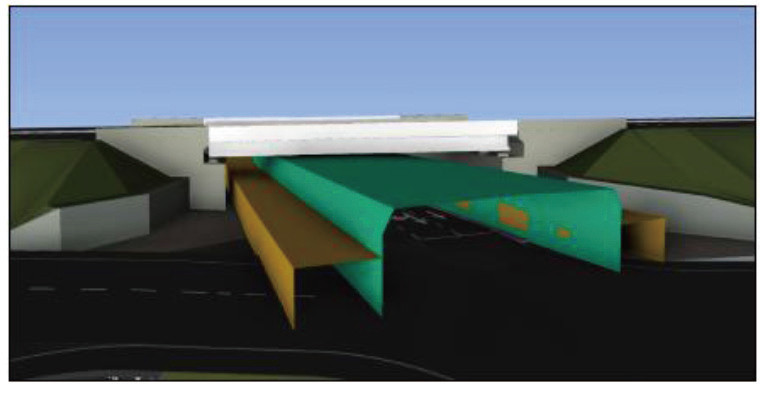

「特定部の確認」は、一言でいうと2次元図面では分かりづらい箇所を3次元モデルで作成することにより、設計内容を確認するものである。

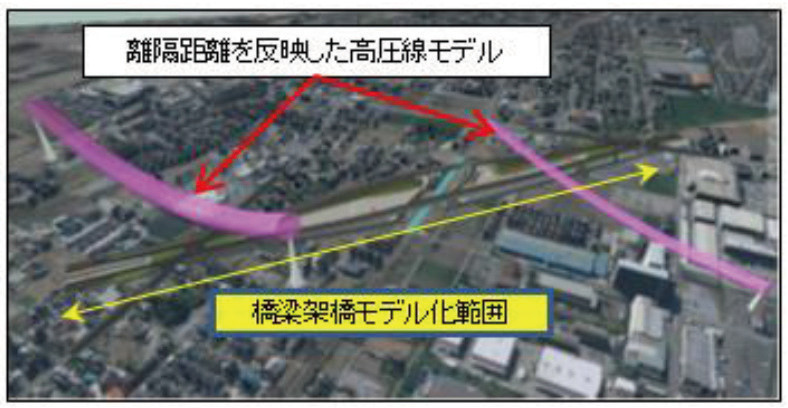

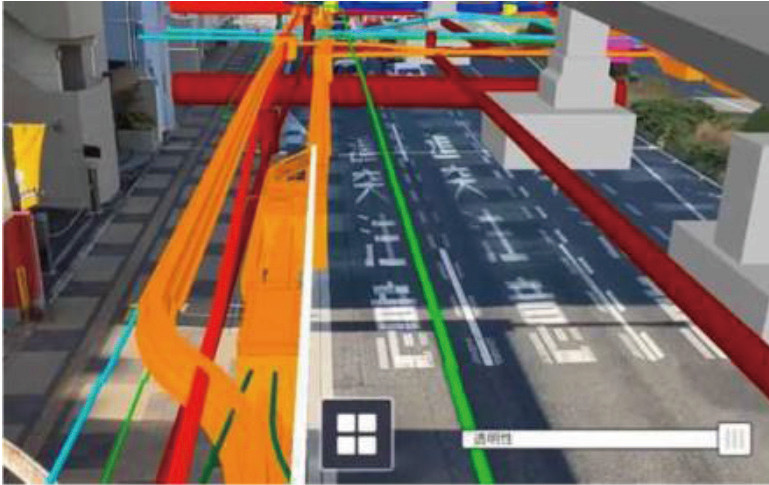

特定部とは例えば、複雑な立体形状の部分、地下埋設物・構造物や電線などの近接施工の部分、土木工事と設備工事など複数工種の取り合い部分などが該当する。

なお、鉄筋などの内部構造の干渉については、3次元モデル作成の手間が大きくなることから義務項目の対象からは除いている(図-6)。

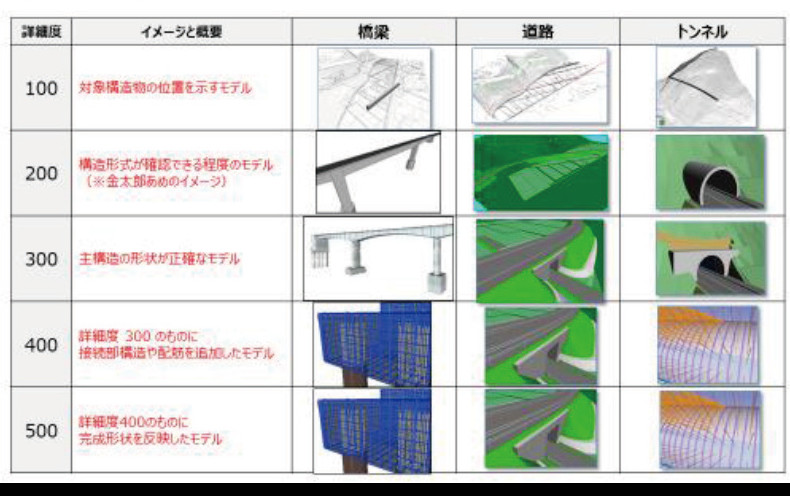

3次元モデルの作成に当たっては、詳細度200(構造形式が分かるモデル)から詳細度300(主構造の形状が分かるモデル)を目安に活用目的に応じて必要な精度とする。

また、3次元モデルに付与する属性情報(部材などの名称、規格、仕様などの情報)についても、オブジェクト分類名(道路土構造物、橋梁などの分類の名称)のみ入力し、その他は作成者の任意で入力することとしている(図-7)。

前述のとおり、3次元モデルは参考資料という位置付けであり、活用目的の部分以外の箇所は、重要ではなく、受発注者ともに3次元モデル作成に過度な労力をかけないように留意して取り組んでもらいたい。

義務項目の概要(工事)について

工事における活用は、設計段階で作成された3次元モデルを閲覧することにより、2次元図面の照査、施工計画の検討に役立てるほか、現場作業員などへの説明に利用する。

なお、義務項目においては、3次元モデルの閲覧のみを対象とし、作成・加工などを伴うものは推奨項目としている。

特に、工事においては中小企業が多く、BIM/CIM(3次元モデル)に初めて取り組む者も多い。

3次元モデルの活用の第一歩として、義務項目を設定している。

推奨項目の概要について

推奨項目については、義務項目より発展した項目として、以下のようなものを例示している。

【視覚化による効果の例】

・歩行者、車などの視点からの視認性の確認(図-8)

・維持管理、保守点検などの作業スペース、点検通路などの確認

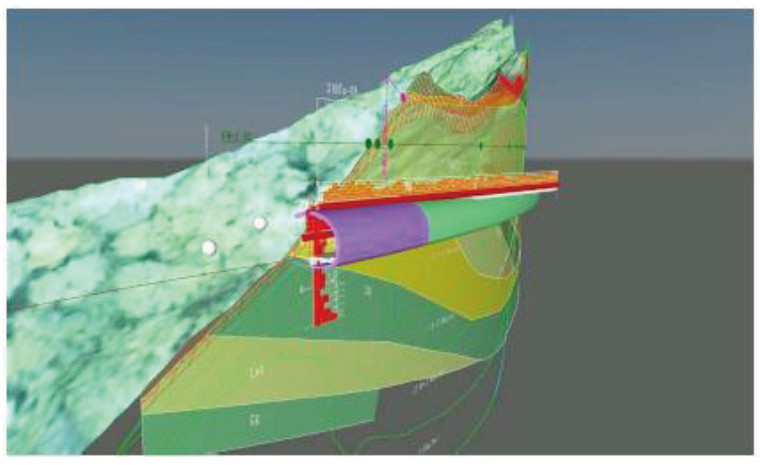

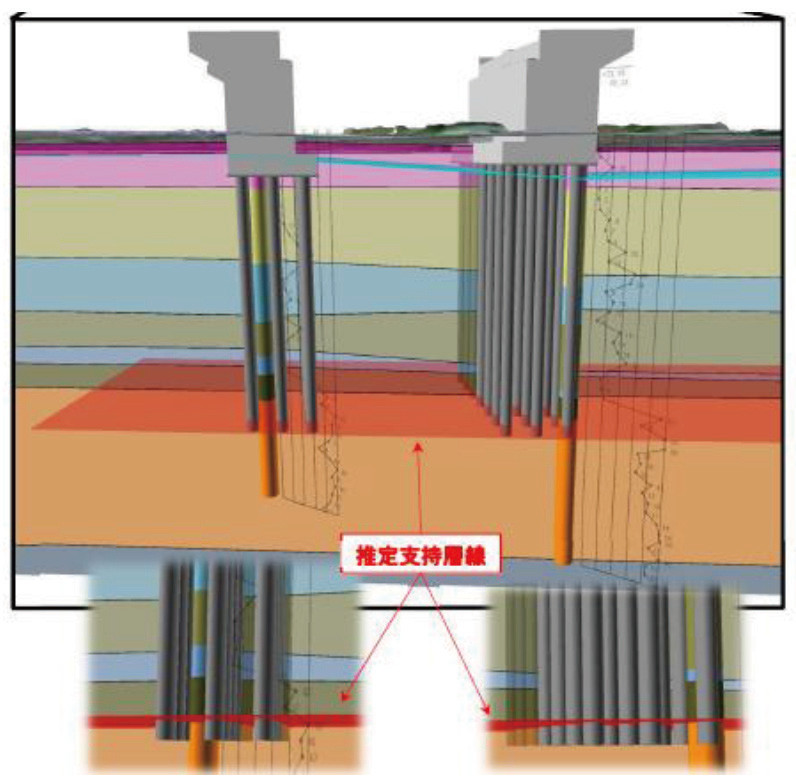

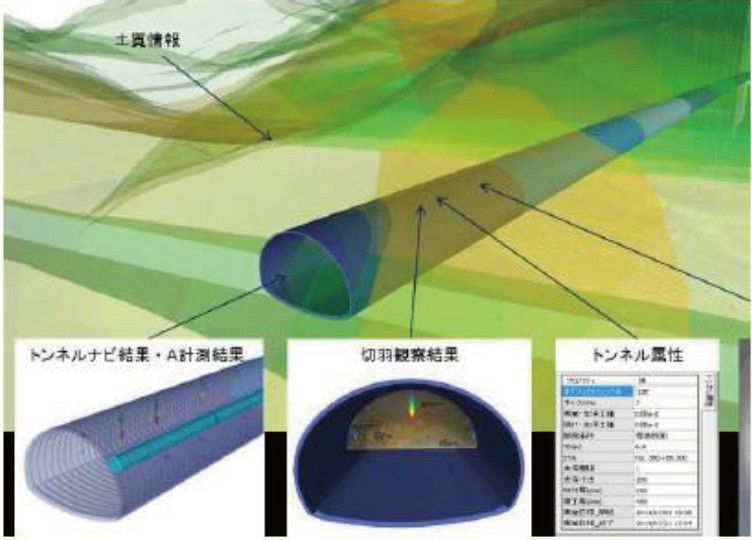

・官民境界、建築限界、地質(支持層、湧水帯)などを重ね合わせての位置関係の確認( 図-9、10、11)

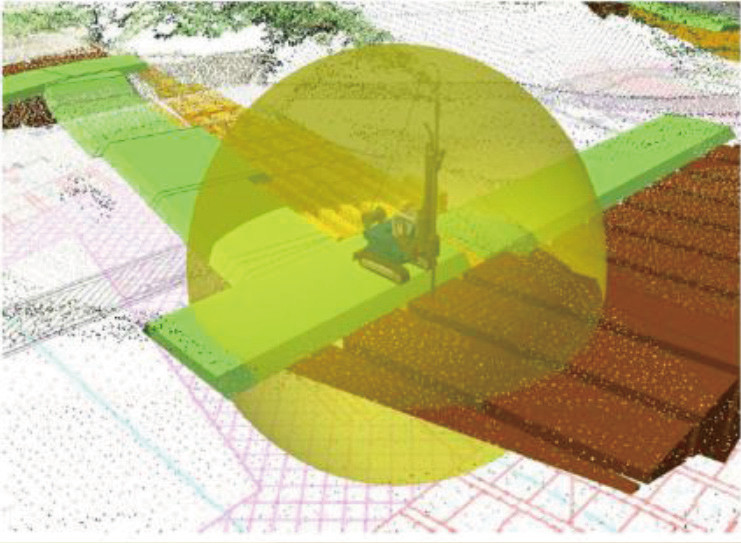

・3次元モデル上に重機などを配置し、近接物の干渉など、施工に支障がないか確認(図-12)

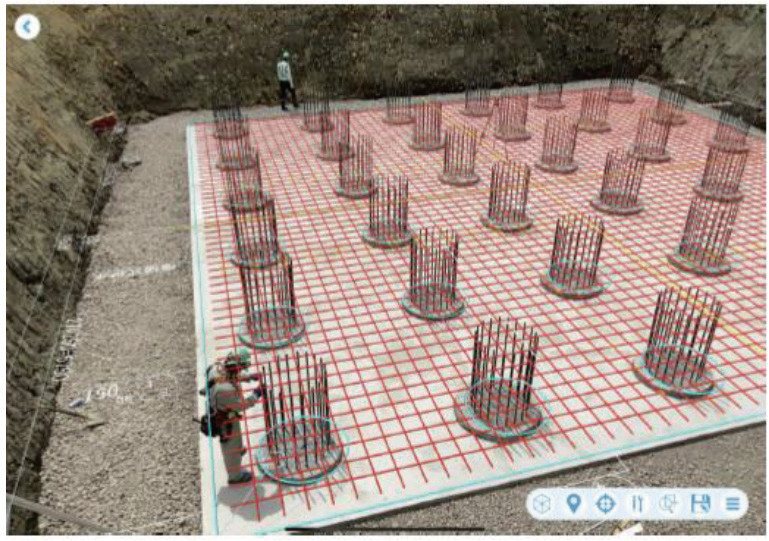

・AR、VRなどを用いて、現地に完成形状などを投影して比較・確認(図-13、14)

・一連の施工工程のステップごとの3次元モデルにより施工可能かどうか確認

・3次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事業計画の検討

【省力化・省人化の効果の例】

・3次元モデル上で体積、面積、員数などの自動数量算出(図-15)

・3次元モデルとGNSSなどの位置情報を組み合わせた施工位置の確認(図-16)

・コンクリートなどの打設日ごとに色分けし、施工手順の明確化や進捗確認に活用(図-17)

【精度の向上の効果の例】

・3次元モデルで日影、騒音などをシミュレーションによる解析(図-18)

【情報収集などの容易化の例】

・3次元モデルに写真、品質情報などを紐付け、情報を探しやすくする(図-19)

・アンカー、埋設物などの施工後不可視となる部分を3次元モデルで可視化

例示したもの以外にも、多様な活用方法があり、推奨項目を発展させていくことを予定している。

発注者によるデータ引き継ぎ

ここまで3次元モデルの活用を中心に記載しているが、3次元モデルに関わらず前工程のデータを後工程に引き継ぐことが重要である。

建設事業においては、事業期間が長く、また、調査・測量、設計、施工などの多数の関係者が協力し進めている。

その中心には発注者がおり、発注者が各受注者の成果を管理し、別の受注者に必要なデータを提供するなどデータマネジメントを担っている。

そこで、令和5年度BIM/CIM原則適用に合わせて、発注者として当然の責務ではあるが、業務・工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明し、受注者が希望する参考資料(電子データを含む)を貸与することを、説明に使用する資料の記載例も示した上で義務付けた。

業務成果が古い場合や、修正(変更、追加)が多数行われている場合であっても、最新のデータを漏れなく後段階の受注者に確実に共有することは非常に重要であり、データ共有がなされないことに起因する手戻りをなくしていきたいと考えている。

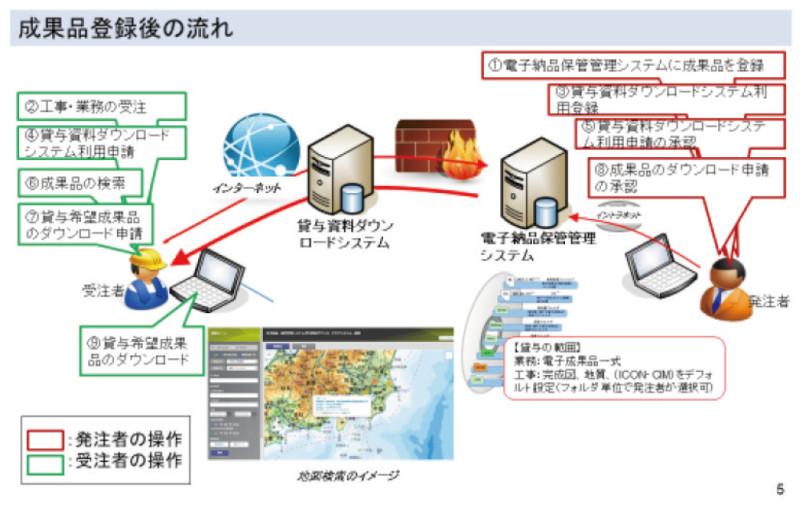

また、成果品を一元管理す る「電子納品保管管理システム」が、令和4年11月から受注者もアクセスできるようになり、オンラインによる成果品の貸与が可能となった。

受注者において成果品を検索し、必要な成果が取得できるようになったことで、CDなどの電子媒体の受け渡し

の手間や時間が削減され、作業の効率化が図られている(図-20)。

今後に向けた検討

令和5年度BIM/CIM原則適用が開始したことを鑑み、BIM/CIMの実施状況やデータシェアリングの現状・あり方などについてフォローアップしていく。

また、さらなる活用の高度化や維持管理も含めた段階での利用など、モデル事務所などを通じて得られた知見を一般化し、より効率的な事業実施を目指している。

さらに、令和5年度では推奨項目としているものを令和6年度以降に義務項目に移行するなど段階的なレベルアップを図りたいと考えている。

生産性向上の可能性(発注者の視点)

建設事業全体における一連の建設生産・管理システムにおいて、発注者における主な課題(時間がかかる作業)として、「積算に必要な数量の確認」、「設計変更協議の内容確認」がある。

そこで、BIM/CIMを活用し、発注者の積算関係作業の効率化が図られれば、生産性向上が期待される。

詳細設計で求めている詳細度200から300では全ての施工プロセスをモデル化されるわけではないため、数量算出されない項目があるものの、数量算出作業の簡略化につながる可能性があることは分かっている。

将来的には、発注者が設定しなければならない項目を除き、自動的に数量算出作業が完了している状態を目指し、BIM/ CIMを活用した効率的な数量算出の検討やソフトウエアにおける自動数量算出機能の正確性の担保について調査をしていきたいと考えている。

中小企業などへの普及拡大

これまでBIM/CIM(3次元モデル)の活用は、大企業を中心に活用されており、だんだんと中小企業にも裾野が広がっているところであるが、まだまだ未経験者も多く、令和5年度原則適用をきっかけに初めて取り組む者も多くいる。

未経験の者も円滑に取り組めるように、国土交通省では研修資料を公開したり、各業団体などの講習会要請に応じたり、普及拡大に努めたいと考えている。

また、地方公共団体などに対して、発注関係者の集まる発注者協議会などの場を通じて国土交通省の取り組みを紹介するなど、連携して進めたいと考えている。

おわりに

最後にインフラDX、i-Construction、 BIM/CIMの取り組みの普及、進展を図ることで建設現場における生産性向上をより一層実感できる環境の整備を進めていきたい。

【出典】

建設ITガイド 2024

特集1 建設DX、BIM/CIM

最終更新日:2024-07-02

同じカテゴリーの新着記事

- 2025-07-14

- BIM/CIM&i-Construction | 建設ITガイド