- 2024-06-07

- 特集 軟弱地盤・液状化対策 | 積算資料公表価格版

はじめに

注入技術は地盤改良工法として、土木・建築工学分野で広く活用されている技術で、その適用範囲は多岐にわたる。

特に、硬化時間を調整できる薬液を地盤に注入する薬液注入工法は、都市部における土木工事では、崩壊性の沖積・洪積地盤を対象に仮設工事で多くの実績がある。

近年では、耐久性を有する注入材を使用して、液状化防止や耐震補強など本設を目的とした工事に適用されている。

さらに、薬液注入工法におけるICTの取組みは、注入状況の見える化や、効率的な施工管理、品質管理などを可能にするために重要な役割を果たしている。

ここでは、新しい注入工法として地盤への浸透性を向上させた「Newスリーブ注入工法」、注入材料としてセメント粒子径が微小で浸透性が高い「極超微粒子セメント」、I CTを活用した注入管理技術である「Grout Conductor」、「Grout Producer」を紹介する。

1. 注入工法

1-1 薬液注入工法の概要

薬液注入工法は、ボーリングで設置した注入管を使用して、硬化時間(ゲルタイム)を調整できる注入材を地盤中に圧入し、地盤を固結させる地盤改良工法で、地盤の止水や強度増加を図る目的で実施されている。

薬液注入工法は、準備・設備が簡便、且つ小規模であり、狭い場所や低空頭箇所において施工が可能であること、さらに振動や騒音による影響が少なく、短期間に工事ができるという利点がある。

そのため、仮設工法として欠くことのできない重要な工法として位置づけられている。

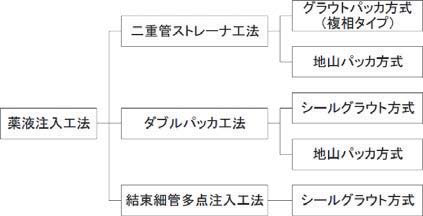

現在、薬液注入工法として使用されている主要な注入工法は図-1のように分類される。

このうち、「二重管ストレーナ工法」と「ダブルパッカ工法(シールグラウト方式)」が立坑底盤の安定、土留め壁不連続部防護などの仮設工事に多く利用されている。

近年、薬液注入工法の用途が広がり、砂質地盤の液状化対策にも使用されているが、この場合の注入工法は、ダブルパッカ工法(地山パッカ方式)や結束細管多点注入工法が用いられている。

図-1 注入工法の分類

ダブルパッカ工法(シールグラウト方式)は、二重管ストレーナ工法よりも地盤への浸透性が優れ、高い注入効果が期待できることから、耐久性を有する注入材を使用することにより、本設構造物基礎の補修補強で採用が増加してきている。

しかし、削孔には能力の高いロータリーパーカッションドリルを使用すること、注入速度を小さくして浸透性を向上させていることから、二重管ストレーナ工法より高価な工法といえる。

そのため、高い注入効果と経済性を有する工法が望まれている。

1-2 新しい薬液注入工法「Newスリーブ注入工法」(NETIS No.KT-190012-A)

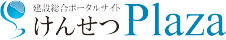

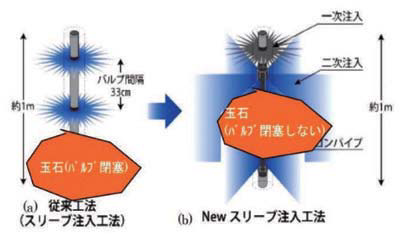

従来のダブルパッカ工法(シールグラウト方式)で使用されている注入パイプは33cm間隔にバルブが設置され、一次注入、二次注入ともにこのバルブから点吐出で注入する。

これに対し、ここで紹介する新しいダブルパッカ工法「Newスリーブ注入工法」は、新型注入パイプを使用し一次注入バブルと二次注入バルブとを分離し、メインとなる二次注入は長い注入区間から材料を吐出させる構造となっている(写真-1、図-2)。

図-2 地盤注入のイメージ

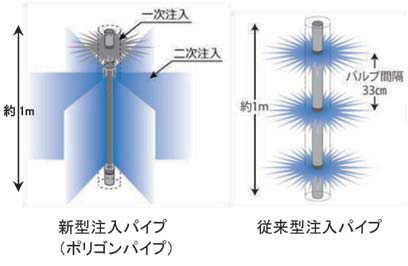

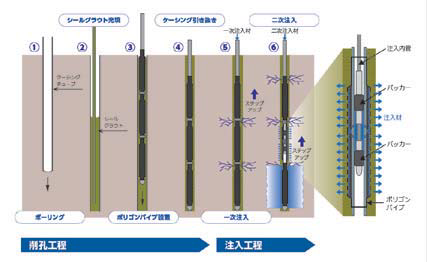

Newスリーブ注入工法では、六角形の断面形状をした新型注入パイプ(ポリゴンパイプ)を使用する。

六角形の各頂点部には多数の材料吐出スリットが設けてある。

注入パイプ周りのシールグラウトを縦方向にクラッキングさせて、長い注入区間から注入材を吐出させることから、地盤に均等に浸透させることができる(図-3)。

Newスリーブ注入工法の施工手順は、従来のダブルパッカ工法と同様である(図-4)。

図-3 ポリゴンパイプを使用した注入イメージ(ポリゴンパイプ断面)

図-4 Newスリーブ注入工法の施工手順

Newスリーブ注入工法は、ポリゴンパイプで長い注入区間から注入材を吐出させることから、従来のダブルパッカ工法より浸透性が向上する。

そのため、周辺地盤への影響が少なく、鉄道軌道下における注入など、構造物が近接する場合に有用である。

浸透性が優れていることから、従来のダブルパッカ工法より、注入速度や注入孔の間隔を大きくするなど、注入効率の向上も図れる。

また、玉石混り地盤においては、従来型は注入浸透源(バルブ)が点であり、バルブが玉石に位置するとそのバルブからの注入は不可能で、未改良部分が生じる可能性がある。

Newスリーブ注入工法は、注入浸透源が線状であることから、図-5に示すように玉石が存在しても浸透源が閉塞されていない箇所から注入が可能である。

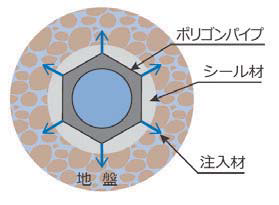

さらに、泥岩(土丹)の介在砂層を遮水する場合、従来型ではバルブが介在砂層に位置しないと注入が困難である。

これに対し、Newスリーブ注入工法では介在砂層をとらえやすく優位となる(図-6)。

図-6 泥岩(土丹)の介在砂層への注入イメージ

2. 注入材料

2-1 薬液注入工法に使用される注入材料

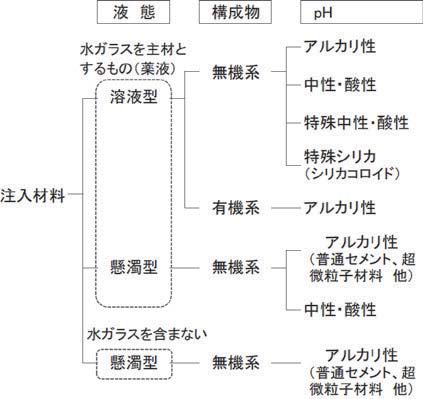

注入材料の分類は、図-7のとおりである。

一般には水ガラスを主材料とするものを「薬液」と定義しているが、水ガラスを全く含まない材料についても、これまでの使用実績やその有用性を考慮して「注入材料」として分類した。

注入材料は、大別して「溶液型」と「懸濁型」に分類される。

溶液型は、水ガラス系材料を主材料とし、反応材(硬化材)として水溶性材料を用いているため、浸透性が高い。

砂質地盤に対しては浸透注入の形態となり、比較的均質な改良が可能である。

一方、懸濁型は粒子を持つ原材料(例えば普通セメント)が含まれている。

このため溶液型と比較して、注入材の固結強度は高いものの、地盤への浸透性は低い。

礫質土等の大きな間隙に充填する目的や粘性土地盤での割裂注入で利用されるケースが多い。

図-7 注入材料の分類

近年、耐震補強や構造物の支持力増強などの目的で、注入工法による砂質地盤の強度改良を行うことが多くなってきている。

この場合、懸濁型注入材の浸透性能を高めるために平均粒径が5µm以下の超微粒子セメント級の材料が利用されている。

しかし、地盤条件によっては、より浸透性の高い材料が求められている。

2-2 新しい懸濁型注入材「極超微粒子セメント」

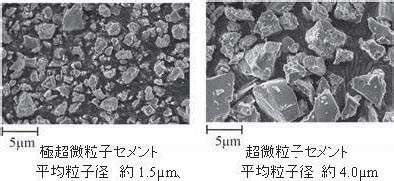

懸濁型注入材の浸透性をより高めるため、原材料の平均粒子径を極力小さくした懸濁型注入材が「極超微粒子セメント注入材料」である。

平均粒子径は1.5µmで、溶液型注入材に近い浸透性能が期待できる。

従来セメントの平均粒子径と比較すると、普通セメント:約20µm、超微粒子セメント:4~5µmであり、極超微粒子セメントの粒子径が最も小さく、砂質土の間隙や微細な岩盤クラックへの浸透性がよい材料といえる。

写真-2にセメント粒子の電子顕微鏡写真を示す。

写真-2 極超微粒子セメントと超微粒子セメントの電子顕微鏡写真

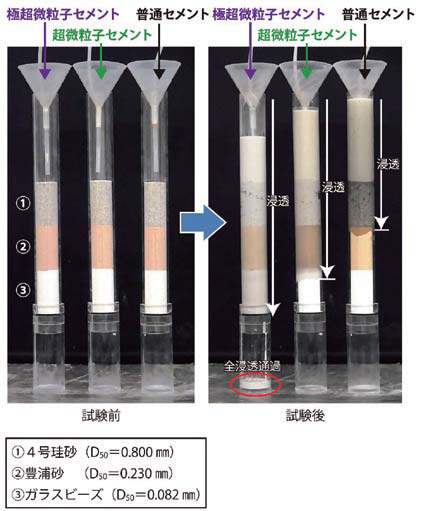

浸透性能を比較するため、自然流下による浸透試験の結果を写真-3に示す。

粒径の異なる材料を円筒管に順番に詰め、極超微粒子セメント、超微粒子セメント、普通セメントの懸濁液を自然流下させた。

極超微粒子セメントのみが平均粒径0.082mmのガラスビーズ゙層を浸透通過することができ、非常に高い浸透性能を有していることがわかる。

写真-3 自然流下浸透試験

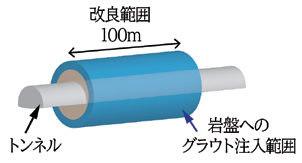

極超微粒子セメントが採用された工事例として、ガントリークレーンの基礎地盤を耐震強化した事例(写真-4)や、山岳道路トンネル掘削時の大量湧水に対し、掘削後に湧水量低減を目的とし岩盤亀裂に注入した事例(図-8)等がある。

極超微粒子セメントは、高い改良強度で均質な改良を必要とする用途に採用されるケースが多い。

また、より浸透性能が高い工法「Newスリーブ注入工法」と組み合わせて採用されるケースも増え、防潮堤等の重要構造物の耐震補強工事でも採用されている。

図-8 山岳トンネルでの極超微粒子セメントを用いた湧水対策

3. 最近の注入管理(ICTを活用した注入管理)

薬液注入工法は、現在も新しい施工管理技術が開発され実用化されている。

ここでは新しい注入管理として、ICTを活用した注入制御・モニタリング技術「Grout Conductor」と、変位抑制自動注入システム「Grout Producer」について紹介する。

3-1 薬液注入の制御・モニタリング「Grout Conductor」(NETIS No.KT-220039-A)

薬液注入工法は、これまで注入速度を一定としてその時の注入圧力と流量の推移を流量圧力管理測定装置(通称:流量計)ごとにチャート紙に記録する注入管理を行ってきた。

ここで紹介する新しい管理測定装置「Grout Conductor」は、薬液注入工法の施工時に、注入の制御(流量、注入圧力)をするとともに、それらをモニタリングするシステムである。

この特徴を以下に示す。

1)計画注入量等の仕様を入力して、流量計・グラウトポンプの集中制御が可能である(図-9)。

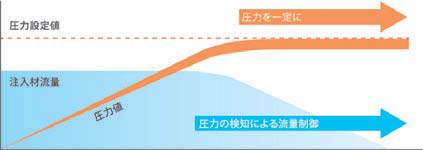

2)あらかじめ設定した注入圧力の上限値を超えないように自動で流量を制御できる(図-10)。

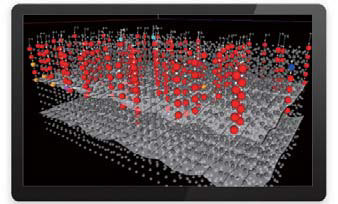

3)注入結果を2次元もしくは3次元でパソコン画面上に表示できる(図-11)。

4)注入データをデジタルで集積し、帳票を自動で作成できる。

図-9 Grout Conductorによる集中制御のイメージ

図-10 注入圧力上限値を設定したときの制御イメージ

図-11 注入結果データの3次元表示例

3-2 変位抑制自動注入制御システム「Grout Producer」

「Grout Producer」は薬液注入工の施工時に懸念される「地盤変位」を抑制するシステムである。

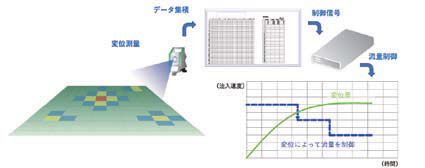

周辺地盤の変位を随時計測し、その結果をもとに注入速度を自動制御し地盤変位を抑制する(図-12)。

また、Grout Conductorを併用することにより、注入結果を3次元で見える化することもできる。

図-12 変位測量と連動した注入量制御のイメージ

一般に工事の進捗に伴い注入圧力は上昇する傾向にある。

圧力の上昇によって地盤隆起や近接構造物への影響等のリスクが増大する。

圧力または変位の状況により、自動で流量を制御する新しい管理測定装置は、施工リスク低減に寄与することが期待される。

また、注入圧力の分布を3次元表示することにより、注入効果推測の一手法となると考えられる。

おわりに

注入技術は、都市土木で多く利用され仮設工事において欠くことのできない工法となっている。

ここで紹介した注入技術が、さらなる品質面の向上や施工効率の向上に貢献することを期待する。

また、仮設工事だけでなく、本設構造物への適用事例も増加している。

特に既設構造物の耐震補強工事など施工条件に制約がある場合、施工機械が小さいこと、削孔径が小さいことなど、注入技術の利点を生かすことで、今後も多く利用されていくものと考えられる。

注入技術が多様な用途で利用されることを期待しつつ、技術の発展、さらにICTを活用した生産性の向上、省人化などの課題にも取り組み、努力していく所存である。

【出典】

積算資料公表価格版2023年10月号

最終更新日:2024-06-07

同じカテゴリーの新着記事

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2026-01-21

- 特集 コンクリートの維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版

- 2025-12-19

- 特集 上水・下水道施設の維持管理 | 積算資料公表価格版