- 2015-04-20

- 土木施工単価

模索されていた時代のラーメン高架橋

新幹線や,踏切をなくすために連続立体交差化した鉄道の高架橋は,たいていがRC(鉄筋コンクリート)ラーメン高架橋(以下,ラーメン高架橋)だ。ラーメン高架橋は柱と梁が剛結されているので,地震によって受けるダメージを橋全体に分散できるなど耐震上の特徴をもつ。

ただし,10m程度の等間隔で林立する四角柱は骨格のようで,列車を高所に走らせるという機能性だけに特化したことを物語っている。橋に分類される構造物の中でも,最も地味な存在ではないだろうか。

そうした中,日本で最も美しいラーメン高架橋を挙げるとすれば,私は山口県内を走る山陰本線に架かる惣郷川(そうごうがわ)橋梁を推す(写真①)。

①山陰本線惣郷川橋梁(山口県阿武町)

日本海の波打ち際に沿って伸びる長さ189mのこの橋は,昭和7(1932)年に完成した。潮風による塩害対策として,鋼橋の代わりにRC橋を採用した初期の事例だ。透けるような構造が惣郷川橋梁を美しい日本海の風景に溶け込ませている。

1930年代に入ると,鉄筋コンクリートの普及によりラーメン高架橋が多く建設されるようになる。それまでの高架鉄道はレンガアーチが主流だったが,ラーメン高架橋は高架の下の空間をより大きく確保でき,店舗などとして利用できるというメリットも大きかった。

都市における初期のラーメン高架橋の面影を今に伝えているのが,横浜市にある鶴見線国道駅だ(写真②)。

②鶴見線国道駅(神奈川県横浜市鶴見区)

工業地帯を走る通勤路線(当時は鶴見臨港鉄道)として,昭和5(1930)年に開業した。設計は鉄道省出身の阿部美樹志(1883-1965)によるもので,同時期に建設された東急や近鉄,阪急などのラーメン高架橋も手掛けている。阿部は建築家としての顔を持ち,国道駅では,線路下の通路にアーチを設けるなど装飾にも気を配っていたことがうかがわれる。

ラーメン高架橋の派生形として,宮崎県日之影町にある旧高千穂鉄道第三五ヶ瀬川橋梁にも触れておきたい。ダム湖に架かる橋長274.8mのこの橋は,鋼製トラスを主橋梁とし,その前後にRC方杖ラーメン橋を連続させた珍しい組み合わせだ(写真③)。鉄道省日ノ影線として,昭和12(1937)年に建設された。

③旧高千穂鉄道第三五ヶ瀬川橋梁(宮崎県日之影町)

RC方杖ラーメンは1径間23m。斜材によって,梁の途中を下支えすることで,一般的なRC桁よりも支間長を稼いでいる。コンクリートの研究で知られる吉田徳次郎(1888-1960)らが中心となって,設計された。設計意図は明確ではないが,アーチを方杖ラーメンに置き換えることを目的に試行的に採り入れた可能性がある。アーチ橋はアーチの基部に外側に向けて水平力が作用するため,それに対抗する頑丈な基礎や橋脚を必要とするが,方杖ラーメンは構造形式が異なる橋と接続するうえで,設計上有利だったと考えられる。

平成17(2005)年の台風災害で,下流に架かる高千穂鉄道の橋が流出し,鉄道はそのまま廃線となった。

現在,この橋は人道橋となり,ウォーキングコースとして整備されている。

いろいろなところに架かるラーメン高架橋

新幹線でラーメン高架橋が多用される最大の理由は,線路のたわみを最小限にできる点にある。線路がたわむと,列車の高速走行に影響が出るからだ。こんなところまでラーメン高架橋を使っているのかと,その徹底ぶりに私が思わず驚いてしまったのが,岡山県備前市にある山陽新幹線大ケ池高架橋だ(写真④)。

④山陽新幹線大ヶ池高架橋(岡山県備前市)

ため池に架かるこの橋は,水面付近にある梁がまるでフロートのように見え,あたかも高架橋自体が池に浮かんでいるかのような錯覚を抱く。一般的に洪水のリスクがある河川横断部では,橋脚の数が制限されるので,まず見られない光景だ。

道路や他の鉄道と交差するため,長いスパンを必要とする場合は,限定的にPC(プレストレスト・コンクリート)橋や鋼橋が用いられる。そのちょっと変わった例が,滋賀県長浜市にある湖西線塩津中高架橋だ(写真⑤)。

⑤湖西線塩津中高架橋(滋賀県長浜市)

ラーメン高架橋の途中に取って付けたかのようにトラス桁が2カ所架かっているが,実はこの下には,それぞれ古墳がある。新幹線などの高速鉄道は線形を重視するので,ルートの途中に文化財がある場合,それを傷つけないため,ラーメン高架橋の一部をトラスやアーチなどに置き換えて,スパンを稼ぐ例が多い。

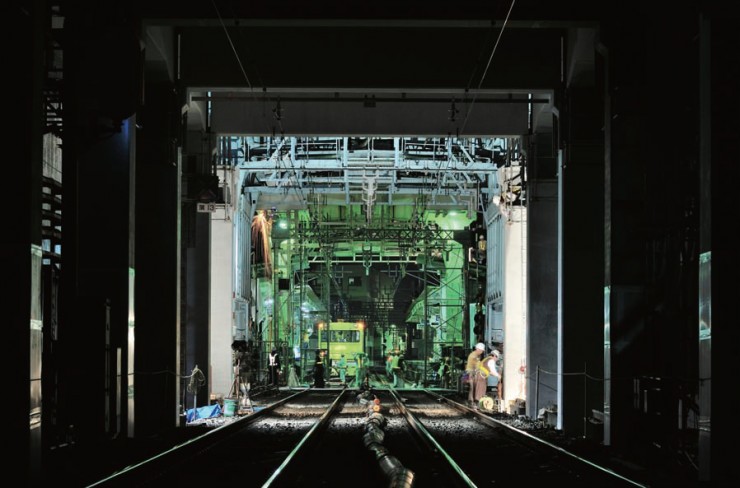

交差するだけでなく,地上を走る既設の線路の真上に沿って,ラーメン高架橋を架ける例もある。「直上高架方式」と呼ばれる連続立体交差化工事の方法だ。工事用地の面積を最小限に抑えられるので,住宅密集地域では,事業をスケジュールどおりに進めやすい。東京都大田区の京急蒲田駅付近連続立体交差事業では,この方法で延長約6kmを平成24(2012)年に立体交差化を完了した。

既存の線路に近接した場所での作業を減らすため,ラーメン高架橋の柱や梁,床版には,工場で製作したプレキャスト部材が用いられている。列車が走らない深夜,プラモデルのパーツを組み立てるように少しずつ高架橋を構築した(写真⑥)。

⑥京急蒲田駅付近連続立体交差事業(東京都大田区)

第二の運命を歩むラーメン高架橋

トラックによる貨物輸送がまだ十分に発達していなかった時代,港には,鉄道の貨物線が多く張り巡らされていた。特に戦後の高度経済成長期に建設された貨物線は,地域の事情に応じて,初めから高架方式で整備されたものも少なくない。

横浜市中区にある横浜港では,昭和40(1965)年,赤レンガ倉庫があることで知られる新港埠頭から山下埠頭に至る約2.1kmの山下臨港線が開通した。この貨物線は途中,観光地である山下公園を横切ることから,道路側からの景観を妨げないようにラーメン高架橋が採用されている。

しかし,山下臨港線の開通後,横浜港の拠点は山下埠頭から離れた本牧埠頭や大黒埠頭に移ってしまう。そのうえ,モータリゼーションの発達に伴い,鉄道貨物は衰退。山下臨港線を含む近隣の貨物線は,昭和62(1987)年ごろまでにその役目を終えた。

その後,平成9(1997)年に海の中に設けられた貨物線の築堤を「汽車道」として,山下臨港線は平成14(2002)年に「山下臨港線プロムナード」として遊歩道が整備された。現在,山下公園内にあったラーメン高架橋は撤去されたが,「象の鼻パーク」付近の高架橋は歩道として残され,かつての港湾施設は公園となり,一帯は観光客で賑わいを見せている(写真⑦)。

⑦山下臨港線プロムナード(神奈川県横浜市中区)

一方,構造物が完成したものの一度も列車が走ることなく,放置されたラーメン高架橋もある。名古屋市南部に計画されていた全長約26kmの南方貨物線だ。昭和42(1967)年に着手し,昭和50(1975)年までに9割方の工事が完成していたが,採算性が見込めなくなったことなどから計画は凍結されてしまった。

撤去には費用を要することから完成済みの高架橋の多くがそのまま残され,高架下は事務所や倉庫,駐車場になっている。そうした中,平成25(2013)年,名古屋市港区に残されていた延長約600mの高架橋を活かして,太陽光発電が始まった。当然のことながら,橋の上は日当たりがよいが,そこで発電をするなど40年前に誰が想像しただろう(写真⑧)。

⑧南方貨物線(愛知県名古屋市港区)

リサイクルされたラーメン高架橋

東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市の東名地区・野蒜地区では,住宅地を高台に移転する計画が進められている。これに伴い,両地区に通っていた仙石線は延長3.5kmの区間のルートを変更し,内陸部に移設。高台へ登る部分には,ラーメン高架橋を新設する。新ルートは平成27(2015)年6月ごろに完成する予定だ。

このうち,石巻側の線路切り替え地点は鳴瀬川橋梁の右岸付近に位置する。現在の鳴瀬川橋梁は平成12(2000)年に架け替えられたもので,切り替え地点には鳴瀬川橋梁にアプローチするための勾配が付いたラーメン高架橋がある。

既存のルートと新ルートとの端部付近の線形は,平面上で重複するが,線路の高さが異なる。このような場合,既存の高架橋はすべて撤去し,あらたな高架橋を作り直すのが一般的だが,工事を発注するJR東日本は既存の高架橋の部材の大部分を再利用する方法を採用した。柱から梁と床版を切断し,柱の高さを延長したうえで,元の位置よりも高い場所に梁・床版を架け直したのだ。

工場で製作した部材を組み立てて架設する鋼橋は,部材ごとに分解することも可能なので,別の場所に架け替える「転用橋」の事例は多い。対して,コンクリート橋は重量が大きく,公道を運搬するために小さく切断する必要があるので,仙石線の事例は珍しい。

⑨仙石線野蒜付近高架橋(宮城県東松島市)

がっちり支える多様なRCラーメンの数々

ここまではデザインが画一的な鉄道用のラーメン高架橋を中心に紹介してきたが,そのほかの用途のRCラーメン構造物にも,目を向けてみたい。戦前に建設された土木遺産を中心に特徴的なものを集めた。

【稚内港北防波堤ドーム】(写真⑩・北海道稚内市)

昭和11(1936)年に完成した防波堤。樺太への連絡船が出航する桟橋まで歩く人々が波しぶきを受けないように海側をドームで覆う構造とした。長さ424mある回廊が古代ギリシャの神殿を彷彿とさせる。

⑩稚内港北防波堤ドーム(北海道稚内市)

【嵐山洞門】(写真⑪・神奈川県相模原市緑区)

相模湖の岸に沿って,前述の防波堤ドームを模したような回廊が長さ290m続く。ただし,こちらは波ではなく,土砂崩れから行き交う車を守るロックシェッドだ。平成15(2003)年に完成した。

⑪嵐山洞門(神奈川県相模原市緑区)

【黒川発電所膳棚水路橋】(写真⑫・栃木県那須町)

水力発電所へ水を送るため,大正10(1921)年に完成した水路橋。鉄道よりも先に実用化されたラーメン高架橋だ。3本柱の橋脚にX字型の筋交いを持ち,技術面でもデザイン面でも特徴的だ。

⑫黒川発電所膳棚水路橋(栃木県那須町)

【三滝ダム】(写真⑬・鳥取県智頭町)

昭和12(1937)年に完成した水力発電用のダム。剛結された柱と梁,水平材によって,ダム上流側の扶壁にかかる水圧を下流面から支持している。コンクリート量を抑えるための工夫だが,施工に手間がかかるので,日本での事例は少ない。厳密には,ラーメン構造ではなく,バットレス構造と呼ばれる。

⑬三滝ダム(鳥取県智頭町)

【国道1号草津川トンネル】(写真⑭・滋賀県草津市)

天井川の下を抜けるため,昭和11(1936)年に完成した道路トンネル。RC製のボックスカルバートとしては,国内最古級のものだ。天井川である草津川は別のルートに付け替えられ,廃川になったので,断面が現在の規格よりも小さいこのトンネルは,今後撤去される可能性が高い。

⑭国道1号草津川トンネル(滋賀県草津市)

【旧志免鉱業所竪坑櫓】(写真⑮・福岡県志免町)

昭和18(1943)年に建設された炭鉱のやぐらで,地下430mから石炭を運び上げるための巻き上げ装置を備えていた。高さ53.6mで当時のRC構造物としては,最大級を誇る。倒壊する恐れがあり,建物の周囲には立ち入れないが,昭和39(1964)年に操業中止した当時のまま保存されている。(了)

⑮旧志免鉱業所竪坑櫓(福岡県志免町)

【出典】

土木施工単価2015冬号

最終更新日:2024-10-29

同じカテゴリーの新着記事

- 2023-05-16

- 土木施工単価

- 2023-05-08

- 土木施工単価

- 2023-05-01

- 土木施工単価

- 2023-04-10

- 土木施工単価

- 2023-03-06

- 土木施工単価

- 2023-03-02

- 土木施工単価

- 2023-02-27

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-26

- 土木施工単価

- 2023-01-23

- 土木施工単価